高中化学“电解池”微项目式教学

摘 要:本文以“三北”地区“弃风弃光”问题为项目情境,根据教学目标设置了前置任务、情境导入、模型建构、资料分析及流程设计五个项目子任务,以模型建构为中心进行电解池原理和应用的核心知识教学实践。通过对真实能源问题进行案例分析和问题解决,学生能自主建构电解池认识模型,了解电解池在能量储存方面的重要应用,体会化学在解决能源问题中的重要作用,着重发展科学态度与社会责任的学科核心素养。

关键词:微项目式教学;电解池;核心素养;弃风弃光

文章编号:1008-0546(2024)11-0007-05

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

项目式学习是以学生为主体,以真实情境为知识载体,让学生在分析和解决真实问题的过程中获得基本知识和技能、关键能力和必备品格的一种教学方式。[1]常规的项目式学习持续时间长,且对学生综合素质要求较高,在新课教学中很难有效开展。[2]微项目式教学在保留项目式教学特征的基础上,对项目式教学承载的核心知识进行聚焦和情境化,整个流程所需时间较短,一般在1~2个课时,可以在短时间内凸显化学学科价值,激发学生学习热情。本文以人教版高中化学选择性必修1中的“电解池”为例,开展微项目式教学实践。

一、项目主题内容分析

1. 项目情境分析

随着全球气候问题日益严重,我国在2020年提出了“碳达峰、碳中和”目标,为达到“双碳”目标,大力开发可再生能源,进行能源绿色转型是必然之举。我国能源分布局面是“西富东贫、北多南少”,与资源需求局面正好相反。80%以上的风能资源分布在“三北”地区(西北、华北、东北),太阳能资源也是“高原大于平原、西部大于东部”,而75%以上的能源需求集中在东部、中部地区。[3]由于能源分布不合理和可再生能源输出不稳定,“三北”地区难以消纳大量的可再生能源,甚至对电网的运行带来一定的威胁[4], 所以被迫“弃风弃光”,造成了能源浪费。这样一个矛盾的情境现状能很好地激发学生的好奇心和学习热情。通过对氢能的“制—储—运—用”流程的分析和了解,学生能够理解化学在解决能源危机中的重要作用,体会氢能这一清洁能源的价值,完成该主题的学业要求。

2. 教材分析

有关“电解池”教学内容在《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中的要求是:了解电解池的工作原理,认识电解在实现物质转化和储存能量中的具体应用,并制作简单的燃料电池 。[5]人教版高中化学选择性必修1第四章第二节“电解池”主要包括电解原理和电解原理的应用两部分知识,在“电解原理的应用”中主要介绍了电解饱和食盐水、电镀和电冶金三个知识点。[6]由此可见,教材中有关电解池的具体应用,重视物质转化而忽视能量储存。针对这一现状,本微项目式教学以“弃风弃光”问题为情境载体,设计氢能的“制—储—运—用”的流程,解决“三北地区”的可再生能源循环利用及我国能源结构不均衡问题。因为是新授课,所以本次教学重点为电解池认识模型的建构。

二、项目教学目标

笔者基于对项目主题内容的分析,确立了以下几点教学目标。

(1)通过分析铅蓄电池充放电原理,迁移原电池认识模型,自主建构电解池认识模型,理解电解池、阴极、阳极等相关概念。能从原理角度写出铅蓄电池充电时的电极反应式和总反应式,并说明电荷移动方向和能量转化方式;能从装置角度说明电解池装置是由电子导体、离子导体、得电子场所和失电子场所组成,发展证据推理与模型认知学科核心素养。

(2)通过实验探究电解水制氢气效果的影响因素,深化对电解池认识模型的理解,说明电极间距离、电解液浓度和电压分别对电解效果有怎样的影响,巩固实验操作技能,发展科学探究与创新意识学科核心素养。

(3)通过微项目学习,知道电解池在能量储存方面的重要应用,认识化学对社会发展的重大贡献,发展科学态度与社会责任学科核心素养。

三、项目任务及实施流程

笔者根据教学内容和学生情况将学生分为三个学习小组,设置了前置任务、情境导入、模型建构、资料分析及流程设计五个子任务,以模型建构为中心展开教学,具体教学流程如表1所示。

四、项目实施过程及学生成果

1. 任务一 情境导入,激发学习热情

[教师]提供报道《弃风弃光,症结何在?》。查阅资料,回答以下问题:①什么是“弃风弃光”问题?②为什么会出现这个问题?③如何去解决这个问题?

[学生]“弃风弃光”问题是指在“三北”地区因为可再生能源和化石能源都比较富足,而“三北”地区发展落后,对电力的需求较小,对于当地可再生能源产生的电力不能完全消纳,且可再生能源发电具有不稳定性和难预测性,可能会对电网造成损坏,依靠电网进行电力输送比较困难,所以导致了很大一部分可再生能源的浪费。解决“弃风弃光”问题的关键是解决新能源发电的消纳问题,各小组展示各自解决该问题的方案,两种主要方案的具体设计如图1所示。

2. 任务二 模型建构,明确电氢原理

[教师]对于电化学储能大家其实并不陌生,在前面原电池部分已经学习过二次电池,请大家回忆铅蓄电池的工作原理。

[学生]展示铅蓄电池工作原理。

[教师]铅蓄电池充电时将电能转化为化学能,这种将电能转化为化学能的装置就是电解池(也称电解槽)。与电源正极相连,在电解池中发生氧化反应的是阳极;与电源负极相连,发生还原反应的是阴极。这种使电流通过电解质溶液(或熔融电解质)而在阴、阳两极引起氧化还原反应的过程叫电解。[7]

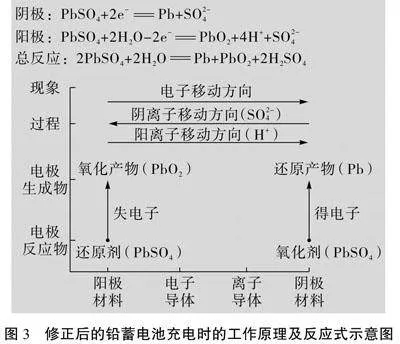

[教师引导]请根据原电池认识模型,建构电解池认识模型,分析铅蓄电池充电时的工作原理,并修正铅蓄电池充电时的电极反应式和总反应式。

[学生展示]小组讨论后建构出电解池认识模型(见图2),修正后的铅蓄电池充电时的工作原理及反应式的分析过程如图3所示。

[教师]运用电化学储能技术确实可以消纳部分电能,那电化学储能技术是否能完美解决“弃风弃光”问题?

[学生]电化学储能也有其不友好的一面,如废旧电池中常含有重金属、酸、碱等物质,如果回收、处理不当会对环境和生物健康造成危害,所以不适合大规模使用。

[小组讨论]电化学储能的能量转化过程为:风能或太阳能—电能—化学能—电能,该过程能量转化路径较长,能量转化的效率不高。

[过渡]经过以上分析,大家知道了电化学储能的优势和劣势,接下来大家一起探究氢储能及利用其解决“弃风弃光”问题的可行性。

[教师]氢能的优势有哪些?请小组交流讨论前置任务“氢能的优势有哪些”的学习成果。

[小组汇报]①氢能是一种清洁能源,燃烧只生成水,而且从氢能到热能的转化效率较高。②氢能可以通过可再生能源制成,过程中无碳排放。③氢还可以用于燃料电池,氢氧燃料电池能量转化率高、噪音低且零排放。

[教师]①分别预测出中性、酸性和碱性电解质溶液条件下电解水的电极反应及总反应,并设计实验验证。②探究电极间距离、电压及电解质溶液浓度对电解水效果的影响。

[教师活动]提供实验器材:直流电源,滤纸,铁电极,石墨电极,500mL烧杯,20mL试管,秒表,导线,电流表,镊子,盐桥,直尺。

实验药品:1 mol·L-1Na2SO4溶液,酚酞溶液,15%硫酸溶液,4 mol·L-1、3 mol·L-1和2 mol·L-1氢氧化钠溶液。

[教师提示]①为了减小氢气和氧气溶解度差异带来的影响,在正式开始实验前进行1~2分钟预电解,使溶液饱和。②电解水效果的好坏可以用收集一试管氢气(20mL)的时间长短来衡量。③每个变量做三组实验,以三次实验所得的平均时间作为实验结果。

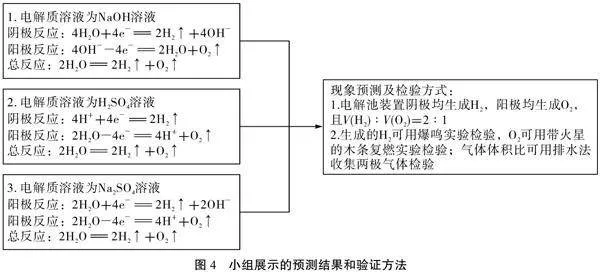

[小组展示]小组展示不同电解质溶液条件下电解水实验的预测结果和验证方法,成果如图4所示。

[小组实验]利用变量控制法设计实验,搭建实验装置并进行操作,记录实验数据。各小组根据小组汇报内容总结不同因素对电解水效果的影响(见表2)。

[教师]在工业电解水装置中会用具有选择性透过作用的隔膜代替盐桥。

碱性隔膜电解水装置中的隔膜只允许OH-通过,电解质为氢氧化钠溶液,两电极均为铂电极。[8]请分析该装置的工作原理。

[学生]在电源产生的电能驱动下,溶液中的OH-移向阳极,H+移向阴极(因为隔膜的存在,只有阴极区电解槽的H+会移向阴极),在两极分别发生氧化还原反应,生产氧气和氢气,生产的气体因为隔膜的存在无法混合。

3. 任务三 资料分析,了解氢能储运

[教师过渡]经过以上探究,大家已经掌握了氢储能的原理,为解决“弃风弃光”问题,接下来还需对氢能进行储存和运输,请大家交流汇报前置任务“氢能常见的储运方式及其优缺点有哪些”的学习成果。

[小组汇报]小组经查阅资料并整理,得出储氢技术比较(见表3)和运氢技术比较(见表4)。

4. 任务四 流程设计,理解氢能价值

[教师引导]根据前置任务“氢能的优势有哪些”的学习成果,设计氢能“制—储—运—用”流程,模拟“弃风弃光”问题解决及氢能应用的整个流程,标明过程中的能量变化,感受氢能的价值。

[小组展示]展示小组设计的氢能“制—储—运—用”流程,并解决“弃风弃光”问题,小组间互相评价,小组设计结果如图6所示。

五、教学反思

1. 预设前置任务,引导学生自学

在项目任务设计上,为了缩短教学时长且保证项目流程的顺利进行,设置了四个难度较低的前置任务,教师为学生提供查阅资料的途径和方法。前三个任务较为简单且学生较为熟悉,所以可以给学生提供知网账号及使用方法,通过小组合作搜集、处理

资料完成;第四个任务学生比较陌生,所以可以给学生提供论文资料,通过小组整理资料完成。预设的前置任务在项目进行过程中起到承上启下的作用, 确保通过各小组合作能自主完成,提高了教学的流畅性,并在项目进行的过程中引导小组展示和评价学习成果。

2. 关注真实问题,体现育人价值

化学是一门与人类生产、生活紧密联系的学科。在教学过程中融入思政育人理念、落实思政育人目标有重要意义。通过对教学内容蕴含的隐形思政元素的发掘,使学生树立“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念、辩证思维和内因决定事物本质的意识,体会化学对于实现“双碳”目标的重要意义,培养学生理论和实践相统一、严谨求实的科学精神,增强团队合作意识和奉献精神,认识到“思想是行动的先导,理论是实践的指南”,感受化学对人民生活的重要影响,增强社会责任感。

参考文献

[1] 王磊,胡久华,魏锐,等.化学项目式学习的课程、教学与评价系统研究——北京师范大学化学教育研究团队20年研究历程与成果[J].化学教育(中英文),2022(16):24-29.

[2] 邓铨.微项目学习在高中化学课堂教学中的实践研究——以“化学反应条件的优化”为例[J].教育界,2020(23):8-9,12.

[3]王志.弃风弃光,症结何在?[N].国家电网报,2015-12-24(001).

[4] 岑彬.“双碳”背景下可再生能源发展中“弃风弃光”的问题及消纳措施[J].中阿科技论坛(中英文),2022(10):60-63.

[5] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[6] 王晶,郑长龙.普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理[M].北京:人民教育出版社,2019.

[7] 冯展博,孟凡玉.氢能储运技术优缺点比较分析及未来发展探讨[J].能源技术与管理,2023(4):30-33.

[8] 蔡昊源.电解水制氢方式的原理及研究进展[J].环境与发展,2020(5):119-121.

*基金项目:本文系新形态教材视域重构教师教育课程与科技创新实践教学体系研究自治区高等教育教学改革研究与实践项目(bjg2023072)、宁夏师范学院教育硕士专业学位研究生教学案例项目学科教学(化学)指向学科核心素养发展的中学化学单元整体教学与研究共同体构建、基于职前教师学科TPACK专业化发展的高中化学单元整体教学改革校级科研教改项目(NXSFZDC2001)的阶段性研究成果。