战后日本产业复苏历程及日美贸易摩擦研究

摘要:二战后,在美国的扶持下,日本结合自身资源禀赋和比较优势,制定了一系列产业政策,推动经济复苏和高速发展。在这一过程中,美国对日本贸易逆差持续扩大,两国在多个领域发生贸易摩擦并不断升级。本文从产业视角出发,分析了日本经济复苏历程及产业结构变化情况,以及不同发展阶段应对贸易保护主义的措施、效果和启示。研究发现,面对与美国的贸易摩擦,日本多以实施自愿出口约束而妥协告终。面对由此产生的出口份额下降,日本通过政府补贴消化处理过剩产能,并推动产业向技术密集型转型升级。同时,日本将劳动密集型产业向发展中国家转移,加大对目标市场的海外投资份额,提高相关产品的本土化生产和销售比例,以应对贸易摩擦所产生的冲击。通过分析日美贸易摩擦,总结提出了需要扩充多元化贸易伙伴、加大海外投资金额、加强核心技术研发,以及金融服务企业转型发展和“走出去”等四点政策建议。

关键词: 产业复苏 贸易摩擦 多元化贸易 海外投资

作者简介:温 彬,中国民生银行首席经济学家、研究院院长;

马艺翔,中国民生银行博士后科研工作站、中国政法大学商学院博士后流动站博士后。

一、从经济复兴到泡沫经济破灭:产业视角

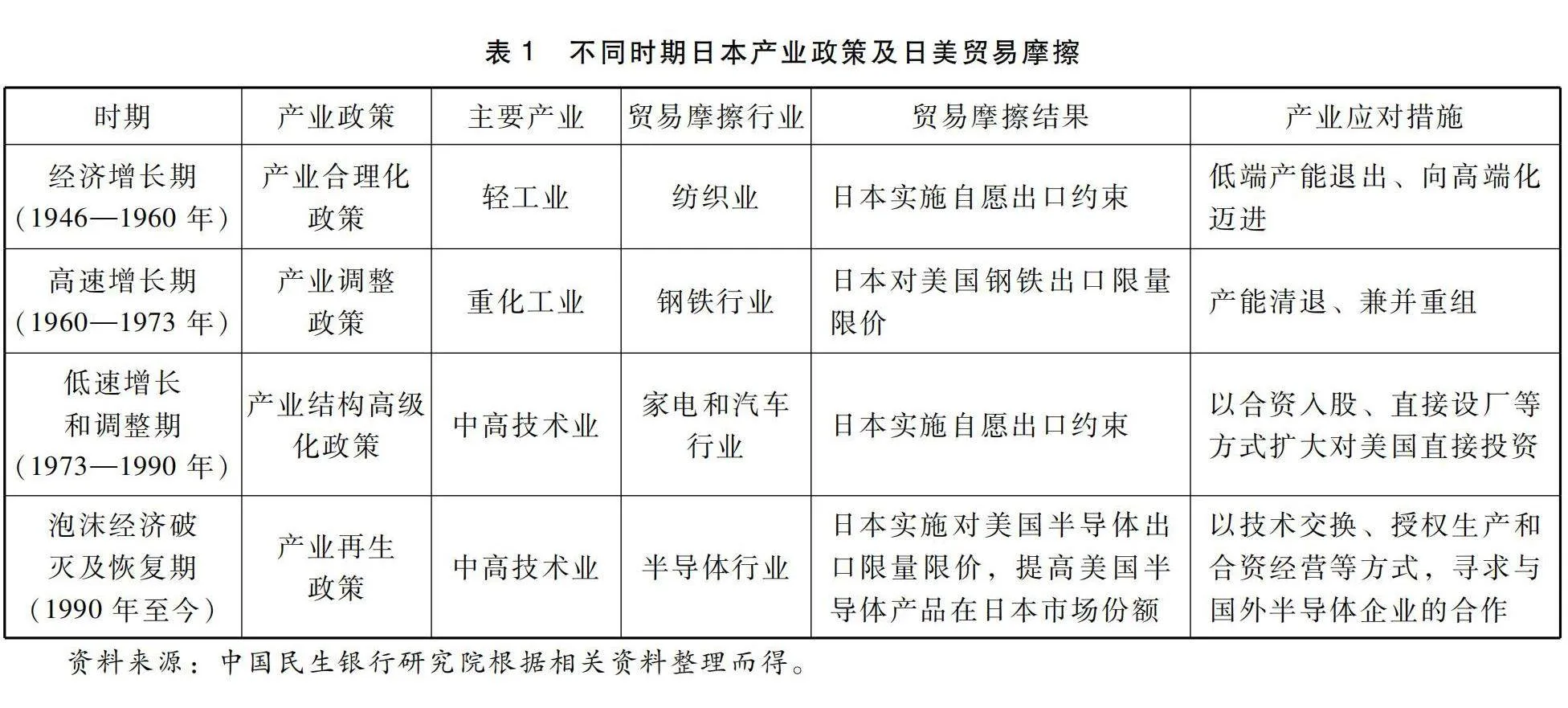

二战后,战时经济引发的产业结构落后和战争破坏,叠加生产资料匮乏,使得日本经济复苏任务艰巨。为摆脱经济不景气,日本以通商产业省(以下简称通产省,2001年更名为经济产业省)为中心,制定一系列产业政策,推动日本经济快速复苏。1955—1990年,日本国内生产总值(GDP)从8.36万亿日元上升至442.78万亿日元,复合年增长率为11.65%,成功跻身于发达国家行列。按照不同时期的产业政策,可以将日本的经济发展划分为经济复兴期(1946—1960年)、高速增长期(1960—1973年)、低速增长和调整期(1973—1990年)、泡沫经济破灭及恢复期(1990年至今)。

政策中高技术业半导体行业 日本实施对美国半导体出口限量限价,提高美国半导体产品在日本市场份额以技术交换、授权生产和合资经营等方式,寻求与国外半导体企业的合作

资料来源:中国民生银行研究院根据相关资料整理而得。

一)经济复兴期(1946—1960年):产业合理化政策

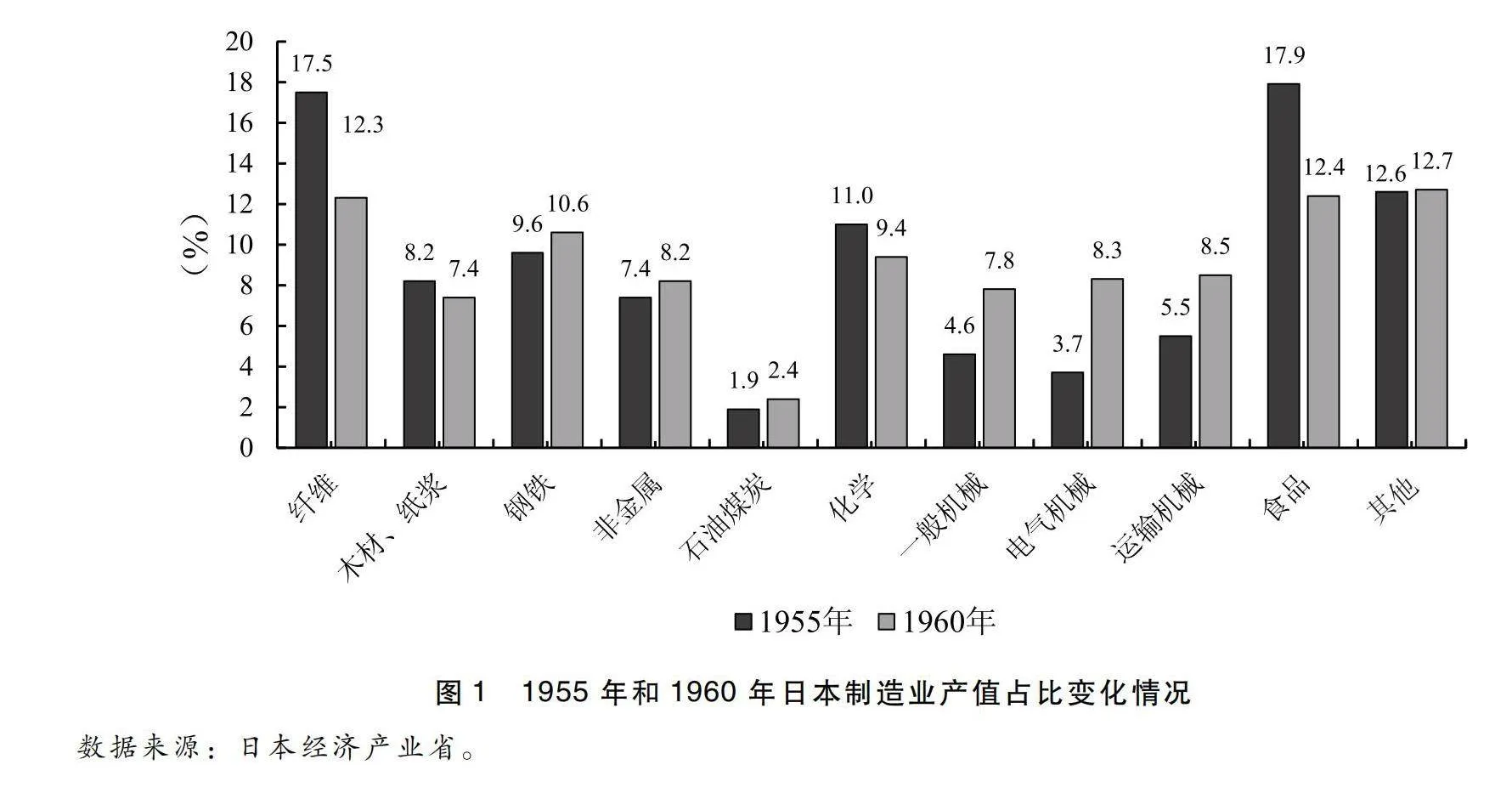

产业扶植政策从煤炭、钢铁拓展到新兴成长型产业,并确定“贸易立国”发展战略。为服务日本军国主义对外侵略,日本在战败前形成以金属工业和机械器具工业为主的畸形产业结构。战败后,日本无法再从殖民地掠夺粮食和原材料,叠加战火损毁和生产资料匮乏,使得其陷入能源、食物危机和严重通货膨胀。为充分利用有限资源,提高生产效率,日本先后制定了“倾斜生产方式”和“集中生产方式”,优先满足煤炭和钢铁部门的生产需求,以此带动基础工业部门的生产恢复。【樊勇、金晴:《战后日本科技政策的演变及其对我国的启示》,《自然辩证法研究》,2020年第10期,第79页。】在生产恢复后,日本产业政策转向扶持劳动和资本密集型的新兴成长型产业,包括合成纤维、石油化工和汽车工业等。同时,作为国土面积狭小、自然资源匮乏的国家,日本需要充分发挥劳动力优势,通过对外贸易完成资本积累。进而,通过引进国外资源和先进技术,积极推动产业结构调整和资源的合理配置,增加日本商品的国际竞争力,以此带动经济增长。在产业合理化政策的引导下,战后日本经济得以迅速恢复。日本内阁府数据显示,1955—1960年,日本GDP从8.36万亿日元上升至16万亿日元,复合年增长率为11.41%。日本经济产业省数据显示,这一时期日本的制造业结构,从以食品、纺织为主的轻工业,逐步向化工、钢铁、机械制造等重工业转变(如图1所示),为下一阶段的发展打下坚实基础。

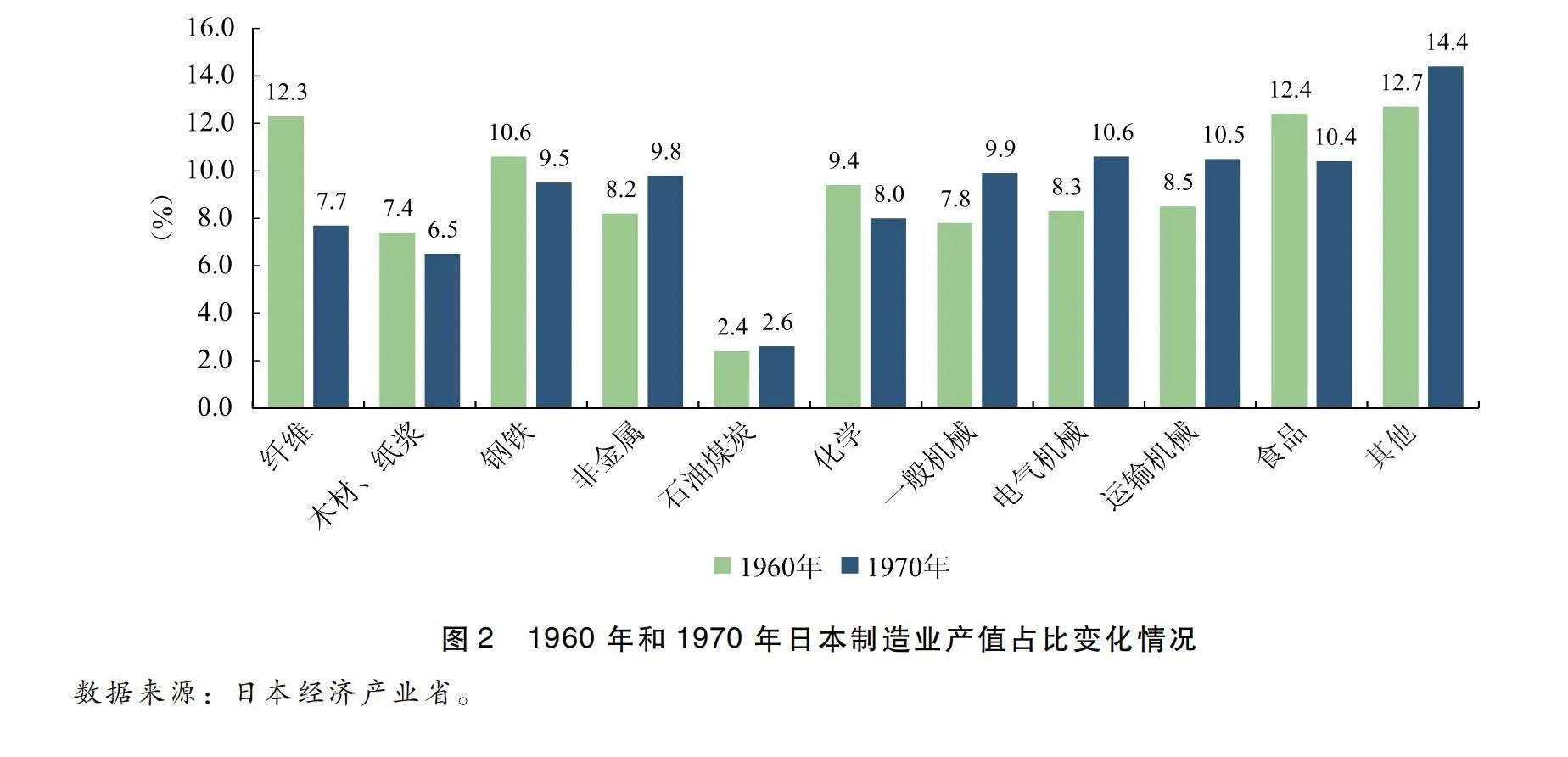

产业政策重点扶植收入弹性高的产业。1960年,日本政府发布《国民收入倍增计划》,提出产业结构高级化目标,提高重化工业产值占比,并利用10年时间将国民生产总值及人均国民收入增长1倍以上。为实现这一目标,日本以通产省为中心制定了一系列产业政策及相关法律,并依托日本开发银行、日本输出入银行对重点企业提供长期低息贷款和买方/卖方信贷,以此扶植国际市场收入弹性高、生产率上升潜力大、技术含量高的重化工业(石化、汽车、电子信息制造业等)。这一时期,日本经济实现高速增长。日本内阁府数据显示,1960—1973年,日本GDP从16万亿日元上升至112.5万亿日元,复合年增长率为14.94%,并在计划实施的第七年即完成了国民收入增长1倍的计划。日本经济产业省数据显示,日本制造业中化工、机械制造等中高技术业产值占比从1960年的34%上升至1970年的39%,如图2所示。

(三)低速增长和调整期(1973—1990年):产业结构高级化政策

两次石油危机推动日本产业结构向知识密集型产业转型。世界银行数据显示,1973年第四次中东战争和1979年伊朗革命引发的两次石油危机,使得全球原油价格从最初的4.1美元/桶,上升至39.75美元/桶。原油价格的暴涨,使得依靠原材料进口、高重化工业产值占比的日本经济受到重大影响。基于世界银行和万得数据库(Wind)数据,第一次石油危机后的次年,日本实际人均GDP首次出现负增长,为-2.53%,如图3所示。同时,重化工业生产经营中大量排放有毒物质,引发四大公害病事件(水俣病、新泻水俣病、四日市哮喘病和富山县痛痛病),使得日本产业政策导向发生转变,重点发展以高科技产业(电子信息制造、原子能、海洋开发等)、高级组装产业(数控机床、精密机械、工厂生产住宅等)、时兴型产业(高级服装、高级家具、电子音乐设备等)和知识产业(信息处理服务、咨询、软件开发等)为主的知识密集型产业。【王昌林、姜江、盛朝讯、韩祺:《大国崛起与科技创新——英国、德国、美国和日本的经验与启示》,《全球化》,2015年第9期,第47页。】在一系列产业政策导向下,日本迅速摆脱第一次石油危机产生的影响,并大幅降低第二次石油危机产生的影响。日本内阁府数据显示,1973—1990年,日本GDP从112.5万亿日元上升至442.7万亿日元,复合年增长率为7.9%。日本经济产业省数据显示,日本制造业以一般机械、电气机械、化工和运输机械为主的中高技术业产值占比,从1970年的39%上升至1990年的48.6%,如图4所示。

(四)泡沫经济破灭及恢复期(1990年至今):产业再生政策

泡沫经济破灭后推动发展信息技术产业。1985年签订《广场协议》后,日元币值持续上升,日元兑美元从1985年2月的259∶1上升至1988年11月的121∶1。币值上升导致日本产品出口优势降低,为此日本政府通过实施积极的财政和金融政策刺激经济增长。极度宽松的货币政策导致股票、地产等资产价格飙升,引发泡沫经济。1989年,日本土地资产总额约为2000万亿日元,是美国土地资产的4倍,出现了“卖掉东京就能买下美国”的奇妙现象。为抑制泡沫经济,日本央行开启加息模式,导致日本股市、楼市大幅下跌,市场信心破灭。同时,大量企业资不抵债,仅能依靠银行的贷款与利息减免维持日常运营,成为“僵尸企业”。为应对泡沫经济破裂,日本推出“产业再生政策”,并依托产业再生机构,推动僵尸企业的业务重组和资源使用效率提升,实现可持续发展。1994年,日本通产省推出《21世纪的产业结构》,推动实现产业结构向服务化和信息化方向转变,重点发展住宅、医疗福利、环境设施、能源、信息通信、生物工程等14个主导产业。在这一时期,泡沫经济破灭,日本经济陷入低迷。日本内阁府数据显示,1991—2023年,日本GDP从469.4万亿日元上升至591.8万亿日元,复合年增长率为0.7%。但是,日本经济产业省数据显示,日本制造业的中高技术业产值占比持续上升,从1995年的49.5%上升至2005年的53.7%,如图5所示。

二、日美贸易摩擦:不同时期的行业摩擦和应对措施

日本作为美国在亚太地区的重要盟友,其在战后得到美国的大力扶持。但是,随着美国对日本贸易逆差持续扩大,并在纺织、钢铁、汽车和半导体等领域受到日本挑战,由此引发日美之间发生贸易摩擦。按照前文的时期划分,随着日本产业升级和对外贸易结构的调整,日美贸易摩擦在不同阶段呈现出差异化特点。

一)经济复兴期:纺织行业贸易摩擦

纺织业低成本优势叠加产能过剩引发日美第一次贸易摩擦。作为日本传统优势产业,纺织行业在战后得以迅速恢复,叠加朝鲜战争的爆发使得日本获得大量美国订单,行业得以进一步发展。同时,日本通产省先后发布《合成纤维产业育成对策》和《扶植合成纤维工业五年计划》,对纺织行业进行扶植。朝鲜战争后,美国军方订单数下降,日本纺织业出现产能过剩,库存急剧增加,日本纺织行业通过以价换量的形式扩大对外出口。日本纺织协会数据显示,1951—1956年,日本棉纺织品出口的国际市场占比从18.31%上升至26.49%,而同期美国纺织业国际市场占比仅为13.09%和10.64%。日本棉纺织品对美国出口额飞速增长,加之低价竞争优势,引发美国纺织工业界不满,并在1955年发生“1美元女衬衣”事件后,暴发第一次日美贸易摩擦。

第一次日美贸易摩擦以日本实施自愿出口约束而妥协告终,而低端产能退出、向高端化迈进成为纺织业的发展方向。在美国政府施压和冲绳岛归还谈判的政治考量下,日本自1956年1月开始实施自愿出口约束,双方先后在1957年签署《日美纺织品协议》,1961年签署《日美纺织品短期协定》,1963年签署《日美纺织品长期协定》,并在1971年最终签署《日美纺织品协议》,规定合成纤维和毛纺织品的平均最高出口增速分别为5.2%和1%,从而结束日美纺织品贸易摩擦。在签订纺织品协定后,日本采取产能转移、技术改进和政府补贴三种方式引导企业转型发展。产能转移方面,日本纺织业厂商将产线转移至巴西、东南亚等发展中国家;技术改进方面,日本从美国引进碳素纤维技术,积极发展高端产业;政府补贴方面,日本政府以救济补贴贷款形式推动企业转型改革,先后提供包括产业转型、金融贷款等在内的总计1278亿日元救济补助。基于世界银行和Wind数据,纺织业占制造业增加值的比重呈持续下降趋势,在2010年增加值占比再次跌破2%之后,长期保持在1.57%左右,如图6所示。

(二)高速增长期:钢铁行业贸易摩擦

技术引进叠加原材料价格优势助推日本钢铁行业迅猛发展。在产业政策的引导下,日本的重化工业得以迅速发展。其中,钢铁行业通过大规模引进国外先进技术和生产设备,生产经营能力得以迅猛提升。同时,世界银行数据显示,这一时期原油价格保持在1.21~1.87美元/桶的区间内波动,能源价格较为低廉,加之1960年澳大利亚解除铁矿石开发及出口的禁令,使得日本能够进行海外矿山投资,以开发进口方式获取价格优惠的铁矿石。基于世界银行和Wind数据,在多重利好因素下,1960—1973年,日本粗钢产量从2213.8万吨上升至11932.2万吨,复合年增长率为12.78%,如图7所示。

贸易逆差拉大叠加美国钢铁行业衰退引发日美第二次贸易摩擦。随着日本产业结构调整和对外出口产品结构的优化,美国与日本之间的进出口贸易自1959年首次出现逆差后,于1965年开始持续拉大逆差金额,引发美国国民不满,如图8所示。同时,美国深陷越南战争泥潭,持续增加的海外军事开支导致政府财政赤字激增、物价飞涨,恶化了美国本土钢铁行业的经营环境。基于Wind数据,在1973年美国粗钢产量达到峰值13680.4万吨后,再未回到这一水平。为此,美国钢铁协会向美国政府提出要求日本减少钢铁出口的诉求,从而缓解美国钢铁行业困境。

第二次日美贸易摩擦以日本限量限价妥协告终,而产能清退和兼并重组成为钢铁行业转型方向。第二次贸易摩擦中,由于日美贸易结构垂直性明显,加之美国政府以贸易限制和贸易报复相要挟,日本自1969年实施对美钢铁出口限制,并签署《特殊钢进口配额限制协定》《进口最低限价制度》《美日自主出口限制协定》,规定日本在美钢铁市场占有率限制在5.8%以内,一定程度上缓解了第二次日美贸易摩擦。日美钢铁贸易摩擦期间,两次石油危机爆发,出口限制叠加能源价格上涨,使得日本钢铁行业发展受限,出现产能过剩。为此,日本先后出台《特定萧条产业安定临时措施法》(简称《特安法》)和《特定产业结构改善临时措施法》(简称《产构法》),设立特定萧条产业信用基金,用以封存和报废生产设备,并为其提供资金和信用保证,给予资金补偿。在泡沫经济破灭后,日本政府先后推出《事业革新法》《产业活力再生特别措施法》(简称《产活法》)和《产业竞争力强化法》,推动企业调整重组、提升生产率,并提供低息融资、债务保证和税收优惠等政策措施。其中,日本钢管(NKK)和川崎钢铁合并成立JFE控股公司,新日本制铁和住友金属合并成立新日铁住金株式会社,推动产能、生产基地集约化发展。

三)低速增长和调整期:家电和汽车行业贸易摩擦

先进技术引进以及“轻薄短小”技术路径选择,推动日本家电和汽车行业迅猛发展。石油危机爆发后,日本经济结束了高增长态势,产业结构向知识密集型产业转型。家电行业方面,日本企业通过引入美国无线电公司(RCA)的彩电相关专利技术进行学习改进,同时国民收入水平提升引发的消费革命极大刺激了日本家电行业的研发热情,并最终在晶体管显示技术实现反超引领。汽车行业方面,在幼稚产业保护政策的扶植下,避免日本本土汽车企业受到外国先进产品的冲击,同时通过引进设计和制造技术,改进流水生产线的生产效率,使得日本汽车行业迅猛发展。石油危机爆发后,日本汽车以其小型、节能、经济的特点,迅速占领美国市场。

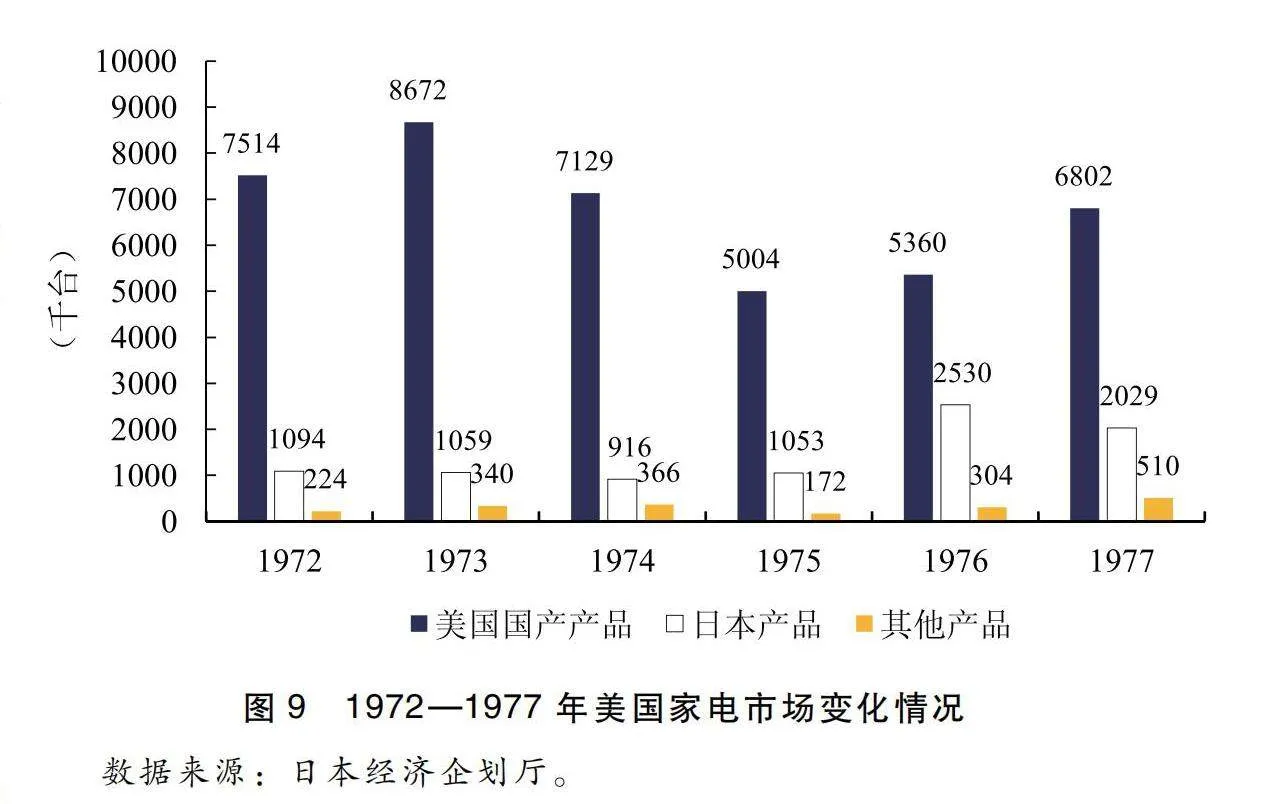

家电和汽车的市场占有率大幅上升引发日美第三次贸易摩擦。家电方面,日本经济企划厅数据显示,1976年在美国建国两百周年和总统选举的利好因素下,日本对美国的彩电产品出口量激增,达到253万台,相当于美国本土产量的47.2%(如图9所示),引发美国保护彩电产业委员会的不满,并于同年提出制裁申请。汽车方面,日本汽车工业协会数据显示,日本汽车出口量在1981年达到604.84万辆,而同期美国汽车出口量降至71.72万辆,如图10所示。同时,日本汽车出口美国的数量从1976年的105.06万辆,增长至1981年的176.14万辆。与钢铁行业类似,美国本土汽车行业的衰退,以及日本汽车进口量的激增,引发全美汽车工会的不满,要求政府制定日本汽车进口限制政策。由此,美国发起“301调查”,威胁对日本汽车行业进行制裁,要求日本开放国内汽车市场并限制出口到美国的汽车数量。

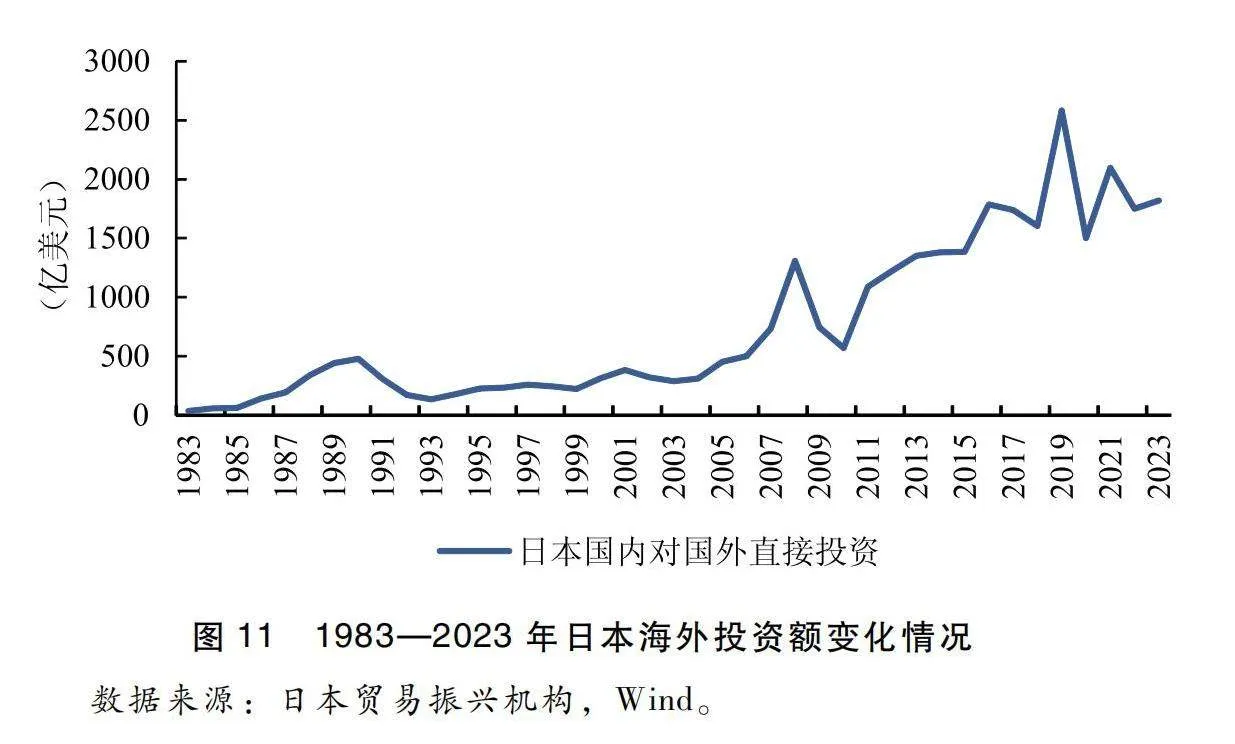

出口限制和海外投资成为日美第三次贸易摩擦解决方案。出口限制方面,日本与美国签订《日美彩电协定》,规定日本对美国彩电出口量控制在175万台以内;签订《美日汽车贸易协议》,规定日本对美国实施三年自愿出口限制。海外投资方面,彩电和汽车行业为应对日美之间漫长的贸易摩擦,日本以合资入股、直接设厂等方式扩大对美国直接投资,推动相关产品在美国本土的生产和销售,以此解决贸易摩擦问题。【王广涛、吴沐妍:《日本企业两次海外并购热的比较研究》,《东北亚学刊》,2021年第5期,第53页。】同时,日本政府对企业海外投资项目,建立税收优惠弥补投资风险的亏损准备金制度,并通过日本输出入银行为企业海外投资提供长期资金贷款支持,由此引发日本企业海外投资热潮。基于日本贸易振兴机构和Wind数据,1983—1990年,日本海外投资额从36.12亿美元上涨至480.24亿美元,复合年增长率为38.18%,如图11所示。

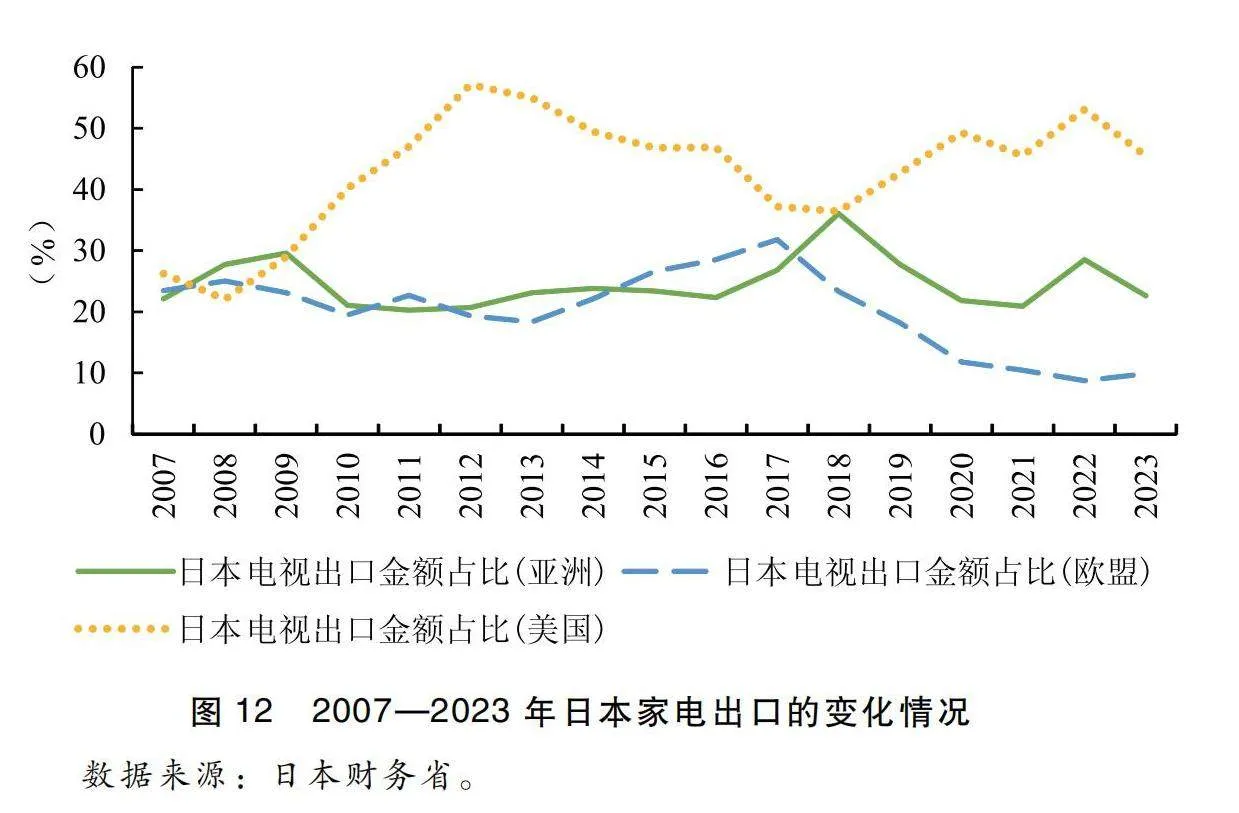

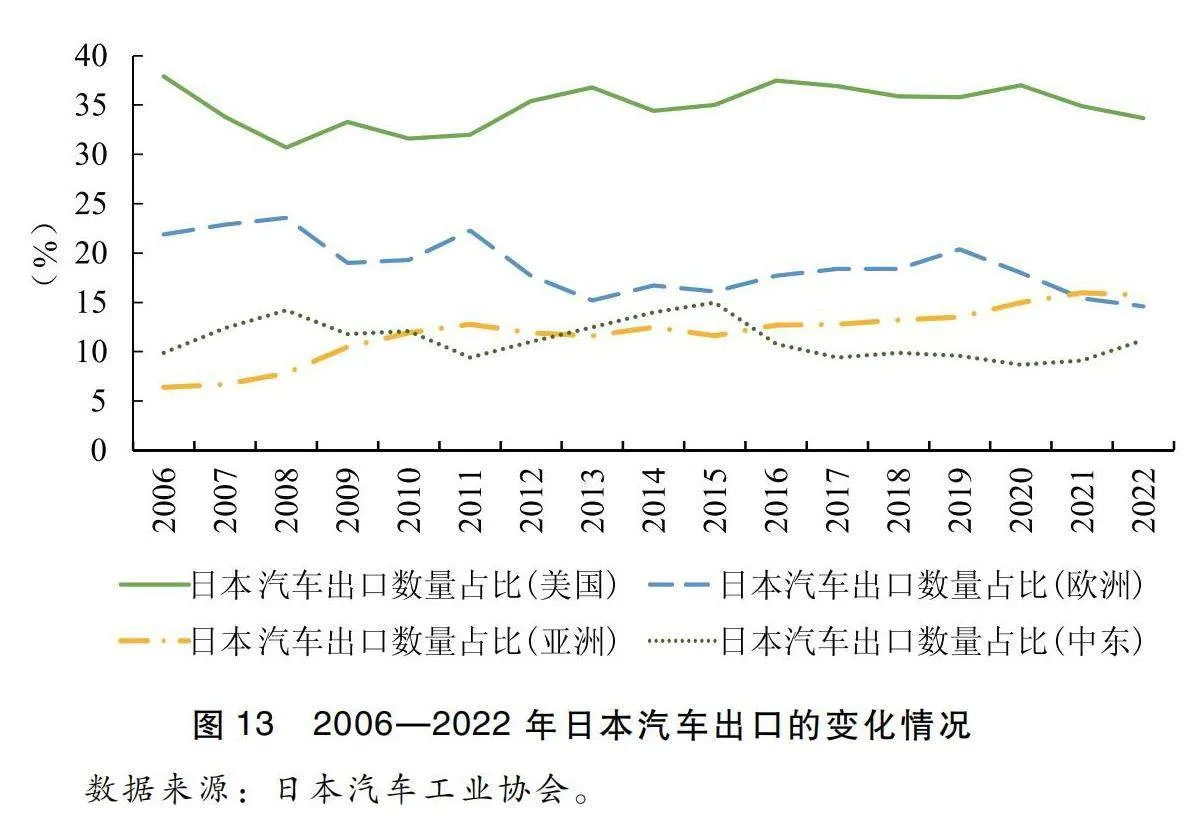

日本家电和汽车行业寻求扩大对外贸易范围。除扩大海外投资外,日本家电和汽车行业也在积极拓展对外贸易多元化,降低对单一国家的出口集中度。日本财务省数据显示,对于家电行业,其出口亚洲和欧盟的金额占比逐渐超越美国,2007—2018年出口金额占比合计超过48%,如图12所示。日本汽车工业协会数据显示,虽然美国仍是日本汽车出口数量占比第一大国,但是随着日本对欧洲、亚洲和中东地区出口份额的增加,日本汽车对美国出口占比已经从2006年的37.9%下降至2022年的33.7%,累计下降4.2个百分点,如图13所示。

四)泡沫经济破灭及恢复期:半导体行业贸易摩擦

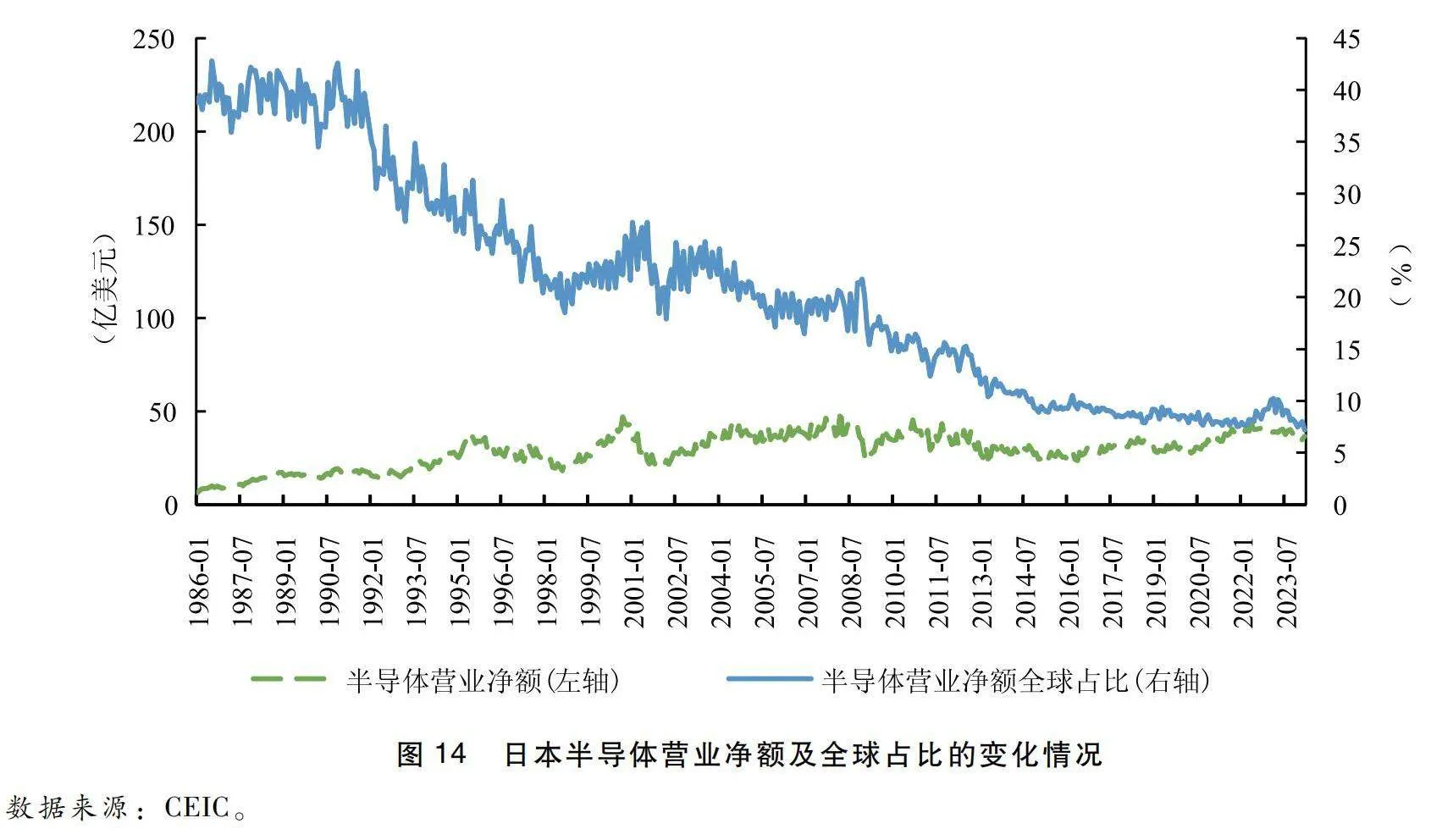

日本以政府补贴支持和技术开放模式推动半导体产业迅猛发展。1976年,通产省推出超大规模集成电路计划(VLSI),由政府和参与企业共同提供研发经费,且研发成果在各企业间共享,从而实现合力研发。日本经济产业省数据显示,1976—1979年,VLSI前后投资737亿日元进行技术研发,其中政府补贴占经费总额的39.4%(291亿日元)。在官产学研的合作模式下,日本涌现出东芝、松下、电气股份有限公司(NEC)等知名企业,并在动态随机存储器(DRAM)领域取得领先优势。司尔亚司数据信息有限公司(CEIC)数据显示,截至1990年,日本半导体的营业净额达到195.6亿美元,占全球市场份额的38.7%,如图14所示。

半导体贸易协定签署和汇率上涨导致日本半导体产业出现衰退,且技术路线转变削弱日本半导体行业优势。随着日本半导体优势逐渐增强,并超越美国半导体市场份额,引发美国半导体行业不满,并以危害美国国家安全的理由要求美国政府开启制裁。随着美国开启“301调查”和反倾销调查,对日本半导体产业产生重大影响。1986年以来,日美先后签订两次《半导体协定》和《日美半导体保障协定》,限制日本半导体产品出口美国数量,实行最低价格限制,放开知识产权,并明确要求美国半导体产品在日本市场中的比重达到20%。【张薇薇:《美日半导体贸易摩擦与中美科技博弈:比较与思考》,《南方金融》,2023年第3期,第83页。】面对美国的制裁以及《广场协议》签订后引发的日元汇率上涨,日本半导体产业份额持续下跌。在“美国产品20%市场占有率”的压力下,日本半导体企业通过技术交换、授权生产和合资经营等方式,寻求与国外半导体企业的合作。但是,随着半导体技术路线由存储半导体向系统半导体转变,且生产组织方式由垂直整合向水平分工转变,削弱了日本的半导体行业优势,使其逐渐被韩国和中国台湾所赶超。CEIC数据显示,截至2024年3月,日本半导体营业净额的全球市场份额已下降至7.22%。

五)日美贸易摩擦期间银行业服务策略

“主银行制”帮助企业结构升级。作为富有特色的日本银行制度,政府允许银行在满足企业融资需求的同时,持有其股票和证券,并向企业派出董事,参与公司治理。在这一制度的安排下,企业和主银行深度绑定,建立长期、持续、综合的合作关系,银行为企业提供低成本贷款、外汇融通、股票发行、公司债发行等综合金融服务,企业长期经营稳定所需的资金能够得以保障,在中小企业的转型升级和兼并重组等方面也发挥了一定的作用。

加大海外布局为企业出海提供服务。在日本企业加快海外投资的趋势下,日本银行业也通过设立海外分支机构、收购当地银行等措施加大海外布局,为企业出海提供融资服务。同时,日本银行充分利用海外据点扩充带来的海外信息收集便利优势,为日本企业海外投资提供咨询服务,并逐步拓展出涵盖国际金融、信托、证券、调查和咨询在内的综合化海外产品服务体系。此外,由于海外业务是按照当地贷款利率进行发放,在日本国内净息差于2012年跌破1%后,海外高利差的存贷业务也成为日本银行业维持利润的关键点。年报数据显示,2022年,三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团的海外净利息收入占比分别达到58.5%、34%和53.1%。

创新融资方式助力科技企业发展。由于科技初创、中小企业存在较大的技术风险和市场风险,日本银行业先后推出银行贷款证券化和知识产权担保融资,从而完善银行退出机制,增加贷款担保手段,提高了银行对科技初创、中小企业发放贷款的积极性。银行贷款证券化方面,依托日本中小企业金融公库(简称中小公库),通过买进型模式(银行将贷款债权让渡给中小公库)或保证型模式(中小公库对贷款实施部分担保,最高保证比例可达70%),进行贷款证券化处理,完善银行的风险贷款退出机制。知识产权担保融资方面,针对科技企业的著作权和工业产权,通过计算未来现金收益,对知识产权担保品的经济价值进行评估,从而为企业提供资金支持。

三、日美贸易摩擦对我国的启示

(一)扩充多元化贸易伙伴

扩充“朋友圈”以降低对特定市场的依赖。多元化贸易伙伴可以避免对于单一国家或地区的贸易依赖,减轻外部经济风险。在当前全球发达国家贸易保护主义抬头、供应链“脱钩、断链”的背景下,尤其需要与多个国家和地区建立贸易关系,拓展海外市场,提升议价能力。近年来,我国不断推进共建“一带一路”高质量发展,同150多个国家和30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件,有助于推动区域经济一体化和共同繁荣,减轻单一经济体外部冲击对我国经济所产生的负面影响。

二)加大海外投资金额

通过建立海外生产基地、实施本地化战略来规避贸易壁垒。依托目标市场本土或“近岸、友岸”建立海外生产基地,能够以更灵活地方式进入目标市场,避免目标国家的贸易限制。同时,通过实施本地化战略,招聘当地员工,与当地供应链上下游企业合作,有助于提升企业在海外市场竞争力,减少对原材料进出口的依赖。此外,将富裕产能和比较优势较弱的产业转移至低劳动力成本地区,有助于在保持传统产业竞争力的同时反哺本土企业,推动产业研发和迭代创新,从而实现高质量发展。

三)加强核心技术研发

攻关核心技术难题以争夺话语权。日美芯片摩擦深刻启示我国,必须加大技术自主研发的力度,特别是要解决攻关卡脖子的关键技术难题。当前我国在核心技术领域存在过度依赖进口的风险,需要加强在芯片制造、材料、设计等领域的自主研发能力,投入更多资源和人才,提升基础研究水平,培育创新环境,以便自主攻克关键技术,确保在全球科技竞争中具备更强的话语权和竞争力。同时,中国也应加强国际合作,与其他国家共同推动科技发展,共享技术成果,实现互利共赢,共同应对全球科技发展所带来的挑战。

四)金融服务企业转型发展和“走出去”

完善科创金融产品服务企业全周期发展,依托海外机构助力企业“走出去”。通过筛选具有技术优势和发展潜力的初创企业,银行应结合企业发展阶段和服务诉求,发挥多牌照优势,提供包括创业贷款、创投基金、风险投资、融资租赁等产品在内的综合化金融服务方案。同时,银行可以利用自身渠道优势和客户关系网络,深化外部生态营建,与政府、园区、产业、私募股权投资/风险投资(PE/VC)、证券、保险等建立长效合作机制,联合服务科创企业,以实现未来全周期合作,成为企业客户账户综合服务的“主办行”。此外,香港和伦敦作为国际金融中心,拥有丰富的融资资源和金融市场。银行可以依托香港和伦敦分支机构,为企业提供跨境融资服务,帮助其获取境外资金,拓展国际业务。银行应借助香港和伦敦的地理优势及金融生态,充分发挥专业化、多元化、定制化的服务优势,为企业提供包括外汇政策咨询、跨境支付、风险管理、国际结算等在内的综合金融服务方案,全方位赋能民营企业“走出去”。

参考文献:

1. 樊勇、金晴:《战后日本科技政策的演变及其对我国的启示》,《自然辩证法研究》,2020年第10期。

2. 王昌林、姜江、盛朝讯、韩祺:《大国崛起与科技创新——英国、德国、美国和日本的经验与启示》,《全球化》,2015年第9期。

3. 王广涛、吴沐妍:《日本企业两次海外并购热的比较研究》,《东北亚学刊》,2021年第5期。

4. 张薇薇:《美日半导体贸易摩擦与中美科技博弈:比较与思考》,《南方金融》,2023年第3期。

责任编辑:谷 岳