通过改革畅通社会流动

摘要:党的二十届三中全会强调畅通社会流动渠道。这是针对全体居民的民生福祉和激励机制提出的要求,旨在调动就业创业积极性、激发经济社会活力、引领向上预期。本文从中国所处发展阶段及面临挑战角度,阐释这一部署对于保持经济合理增长速度的重要意义,以及改善民生和提高人民福祉的紧迫性。进一步尝试从促进机会公平的制度机制角度,揭示改革任务和推进方式,特别突出论述改革如何从供需两侧保持经济增长速度、解决就业结构性矛盾、推动社会福利体系建设。

关键词:党的二十届三中全会 全面深化改革 社会流动 就业结构性矛盾 机会公平

作者简介:蔡昉,中国社会科学院国家高端智库首席专家、学部委员。

党的十九大报告指出:“破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端,使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。”党的二十大报告再次强调:“破除妨碍劳动力、人才流动的体制和政策弊端,消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视,使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。”党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出“畅通社会流动渠道”。畅通社会流动渠道是针对全体居民的一种激励机制,旨在调动就业创业积极性、激发经济活力、引领向上预期等。这一命题的提出与中国经济社会发展所处发展阶段以及面临的重要转折和关键挑战紧密相关。

本文从国际经验中概括在迈向高收入阶段时,各国通常面临的发展挑战,揭示作为应对挑战后果的规律性现象——国家之间在经济增长和社会流动的分化。在这个特定的发展阶段语境下,观察中国社会流动的趋势性变化,有针对性地探讨促进社会流动的几个维度。首先,将经济增长作为社会流动的重要支柱,讨论如何通过供给侧和需求侧举措保持合理增长速度。其次,讨论就业与社会流动的关系,阐释就业的结构性矛盾并提出应对策略。最后,从制度建设的角度,阐释如何通过实施社会政策促进社会流动,进而针对完善促进机会公平的体制机制提出政策建议。

一、迈向高收入阶段的发展挑战

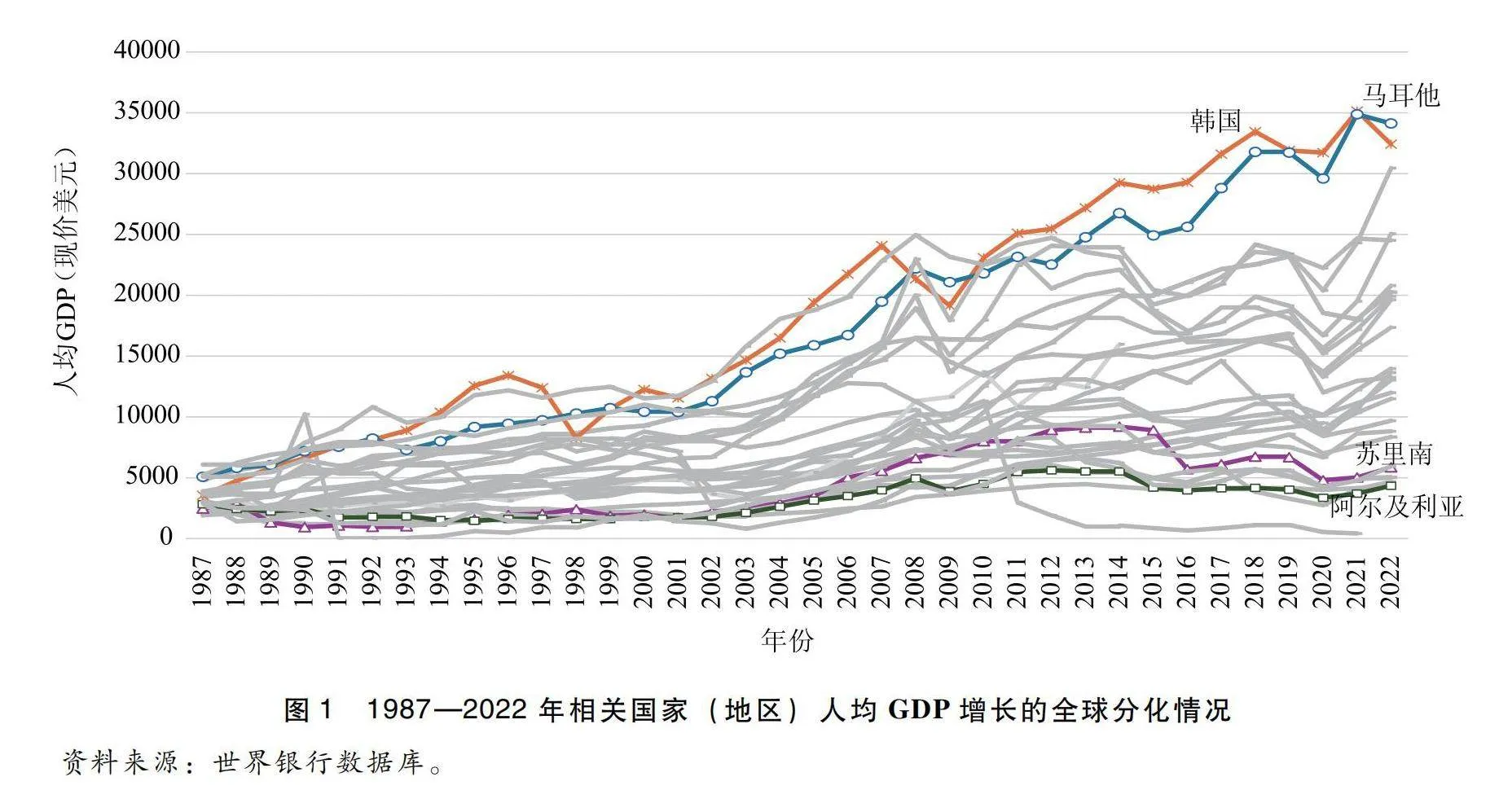

根据世界银行确定的2024财政年度国家分组标准,人均国民总收入(GNI)13846现价美元是高收入国家的门槛标准。【参见世界银行最新分组标准和说明,https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/19280-country-classification。】在本文分析中,近似地使用人均国内生产总值(GDP)代替人均GNI。中国人均GDP在2021—2023年已经连续三年超过12000美元,并且从2015年开始,连续九年超过中等偏上收入国家的平均水平。这既意味着中国距离成为高收入国家仅有一步之遥,也意味着中国完全可以避免中等收入陷阱。需要回答的问题是:跨过这个门槛之后,中国如何更好地发展。高收入国家2022年人均GDP的平均水平为49607美元,中国2035年预期实现的人均GDP大约为23000美元。可见,跨过高收入国家门槛之后,中国经济在相当长的时间里仍有巨大赶超空间,与此同时,最大化发挥自身增长潜力仍面临巨大挑战。

事实上,许多被认为落入中等收入陷阱的国家,就是在这个门槛前后踯躅不前。在这个临近跨过中等收入到高收入门槛的发展阶段,既有徘徊不前的情形,也有成功跨越并且继续发展的情形,只有前者才表现出所谓中等收入陷阱现象。所以,分别吸取经历两种情形国家的经验和教训,对于中国在2035年之前的发展具有启发意义。为了全面理解这个发展阶段,不妨将其特征化为“高收入门槛上的分化现象”。之所以要从概念上把“陷阱”现象转化为“分化”现象,是由于在后一种情形的设定中,可以构建出具有解释力的理论框架,从而更好地归纳现有的经验证据。

从理论上来看,任何国家在中等收入发展阶段经历的高速增长终究要减速,这可以从很多经济学原理中找到依据。无论是由于资本报酬递减规律,还是由于后发优势规律,后起国家在满足必要的发展条件后,可以取得比先行国家更快的增长速度,即所谓经济增长的趋同现象。然而,趋同现象产生的原因本身,也是趋同现象消失的原因,有经济学家把后一种情形称作“回归到均值”(Pritchett and Summers, 2014),或者将其比拟为重力定律。一方面,当高速增长的经济体在发展水平越来越接近赶超对象时,增长速度也逐渐与赶超对象趋同,或者更一般地说,增长速度越来越趋近于世界经济的平均增长率。另一方面,后起国家的发展水平越是接近于赶超对象,保持原来增长速度的难度也趋于增大。把这两个原理结合起来,有助于理解经济增长的分化现象及其引致的社会流动分化现象。

具体来说,这个分化过程可以用四个特征化事实来概括。事实一,得益于后发优势实现的高速经济增长,终究要在一个临近高收入国家门槛的发展时期趋于减速,这是一种具有规律性的发展现象。事实二,克服更高水平上的增长难度,既受到发展理念、体制机制和增长方式的影响,也与必要改革的取向、努力和成效密切相关。因此,国家之间往往在增长表现上产生分化。事实三,在经济增长减速的情况下,如果理念不适应、体制不健全、措施不给力,收入差距则有扩大的倾向。换言之,做不大的蛋糕更难分好。事实四,增长减速和收入分配恶化,必然表现为社会流动性的减弱,年轻一代的生活水平改善不再完全取决于自身的努力,家庭背景对年轻人的发展产生了更大影响。概而言之,经济增长分化通常导致社会流动分化。

理论上可以预期和解释的这两种分化现象,与学术和政策研究中曾经热议的中等收入陷阱现象,在实际中对应着相同的经验。也就是说,存在着一个决定国家走向的分水岭,从此以后,处在这个阶段的经济体以人均GDP衡量,或者跨过高收入门槛并继续前行,或者停留在中等收入阶段,或者长时间徘徊在高收入门槛前后的位置。例如,1987年按现价美元计算,人均GDP处于1902~6082美元的国家和地区共有28个。根据世界银行的分组标准,这些国家和地区恰好处在中等偏上收入行列。2022年,除了委内瑞拉因数据阙如无法分类、叙利亚跌落到低收入国家行列外,其余的国家和地区分化也是明显的(见图1),按现价美元人均GDP计算,从13974美元的保加利亚到34128美元的马耳他,已经处在高收入的行列。从13651美元的阿根廷到4311美元的约旦之间的其余经济体,仍然停留在中等偏上收入的位置。

我们还可以从中识别出一个特殊的组别,即人均GDP处于10000~20000美元的国家和地区,特点是人均GDP在高收入门槛水平上下徘徊。这些经济体遇到诸多发展挑战,无论是希望进入高收入国家行列,还是希望巩固刚刚获得的高收入国家地位,都具有不确定性。与前面概括的特征化事实相符,挑战之一就是如何应对社会流动性明显趋于孱弱。在经济研究中,人们发现了一个著名的“了不起的盖茨比曲线”关系,即收入差距与社会流动性之间具有负相关关系(Blanden, 2013)。据此,可以用反映收入不平等程度的基尼系数作为代理指标,衡量社会流动性及其分化。根据世界银行数据,这些在高收入门槛附近徘徊的经济体,基尼系数的算术平均值为0.445,显著高于人均GDP在20000美元以上的经济体(0.348),以及人均GDP在10000美元以下的经济体(0.382)。

根据这些国际经验和教训,中国在迈向基本实现现代化的过程中,要防止经济增长速度降到潜在增长率之下,以便为充分的社会流动提供最大可能市场机会,同时推动必要的改革,消除各种体制机制障碍,缩小收入差距和基本公共服务供给差距,直接提升社会流动水平。据此分析,可以就保持和扩大社会流动得出重要结论,也就是一方面进一步扩大市场机会,另一方面拓宽政策作用空间,通过一系列政策努力促进社会流动。这些将是本文以下几个部分讨论的内容。

二、社会流动的经济增长支柱

社会流动是指人们通过自身努力和家庭支持,接受更好的教育、获得更好的工作、提高收入水平、改善生活品质的机会。在微观层面,社会流动表现为子女一代的生活质量比父母一代有显著改善;在宏观层面,社会流动表现为在代际和人口队列之间生活质量具有均等改善的趋势。因此,分析居民收入增长和分配状况,可以帮助我们认识社会流动的整体状况。一般来说,如果实际工资和实际收入都在提高,同时收入分配状况有所改善或不变,就可以认为社会具有较强的流动性。反之亦然:如果工资和收入在下降,同时(或者)收入差距趋于扩大,则意味着社会流动性下降。

我们来观察三个全国性指标,即反映收入增长的居民实际人均可支配收入和农民工实际工资变化,以及反映收入分配状况的可支配收入基尼系数(见图2)。从2001—2008年、2008—2015年以及2015—2022年三个时期来看,人均居民可支配收入的年均增长率分别为10.7%、9.4%和5.6%,农民工月工资的年均增长率分别为8.5%、11.4%和4.5%,可支配收入的基尼系数年均提高速度分别为1.4%、-0.9%和0.2%。一方面,在过去20余年中,普通劳动者工资和居民可支配收入的增长十分强劲,收入差距有所缩小,因而社会具有较强的流动性。然而,从趋势来看,工资和收入的增长速度已经呈现放缓的倾向,收入分配的改善速度也趋于减慢,意味着保持以往的社会流动水平将面临更大的难度。

从一般规律来看,影响社会流动性的两个最基本因素分别是市场机会和社会政策,二者都会受到人口转变阶段变化的影响。市场机会是指经济增长和就业扩大的速度,即蛋糕做大的幅度;社会政策主要指影响收入分配和再分配的政策取向与力度,以及更长期的制度安排,即分配蛋糕的机制。随着人口红利的式微,中国经济发展进入新常态。相应地,经济增长率、就业扩大幅度以及工资和收入的增长速度都趋于放缓,社会流动性面临着诸多挑战。总体来说,这种由市场机会驱动的社会流动具有一种双重的趋势。一方面,正如经济增长必然遭遇“回归均值”这一重力定律作用一样,社会流动相应出现减弱的势头。另一方面,虽然经济增长不可能永远处在赶超型的速度状态,但是在相同的发展阶段变化背景下,能够保持怎样的发展速度仍然有着较大的选择空间和实际差异。

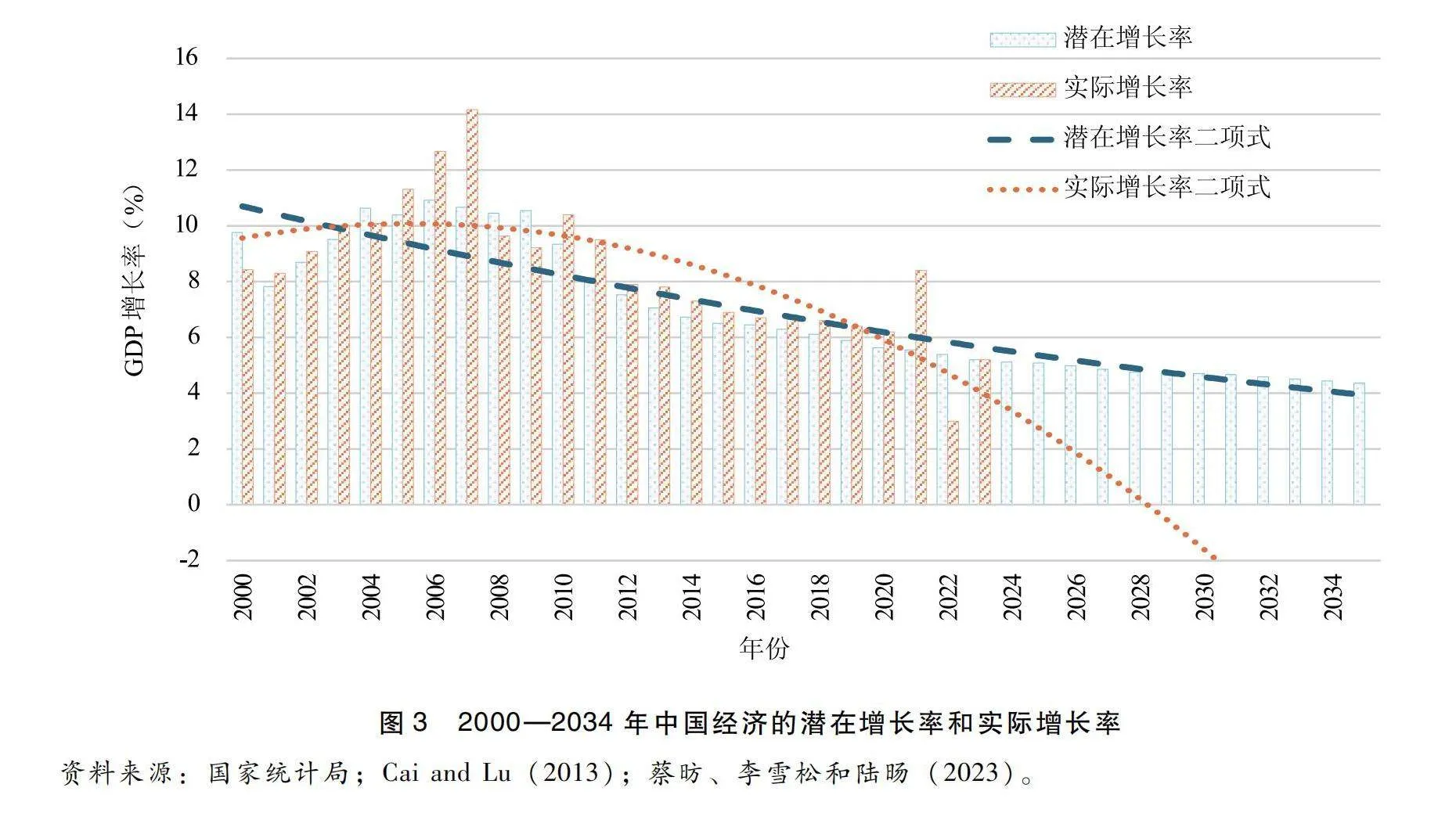

由此来看,中国经济增长既面临挑战,也有充分的努力空间以保持和扩大社会流动性。最为严峻的挑战和最大的可能性,就在于中国经济能否在潜在增长率上发展。考虑到最新的人口变化即总量负增长和更深度老龄化,以及推进改革的力度,笔者预测的潜在增长率足以支撑中国在2035年成为中等发达国家,从而达到基本实现现代化的目标。也就是说,2021—2035年,中国的GDP潜在增长率可以达到年均4.5%~4.8%(蔡昉、李雪松、陆旸,2023)。这个预测的高方案表明,在深化供给侧结构性改革的前提下,全要素生产率得以进一步提高,人均GDP届时可以更加接近23000美元这个中等发达国家的目标水平,何况这个潜在增长率高方案,并不意味着包括突破的上限,完全可以在更大改革力度下予以超越。然而,2010年以后劳动年龄人口负增长,导致潜在增长率下降(Cai Fang and Yang Lu,2013),因而从供给侧制约中国经济增长的情况不尽相同,2022年以后的人口负增长,在强化供给侧制约的同时,更通过人口总量效应、年龄结构效应、增长效应及收入效应等抑制居民消费,从而构成需求侧的新制约。

在图3中,笔者通过比较中国GDP的潜在增长率和实际增长率趋势,揭示供给侧与需求侧两种制约因素。根据生产要素的禀赋、积累和配置水平,换言之,根据资本、劳动和资源的供给趋势,以及可能的生产率增长,估算和预测的中国GDP潜在增长率,可以看作是供给侧经济增长的驱动力。从图3中展示的潜在增长率二项式趋势线可见,中国经济增长能力虽然缓慢减弱,但在很长时间内仍然高于世界平均水平,意味着足以支撑中国对发达经济体的赶超速度。与此同时,图3中展示的实际增长率是已经实现的增长速度,从统计上看是净出口、资本形成和最终消费增长贡献之和,与潜在增长率之间的差别反映需求因素对增长能力的满足程度。因此,这里的实际增长率可以代表需求对经济增长的拉动力,即“三驾马车”的既往表现。从图3中展示的实际增长率二项式趋势线可见,需求因素支撑经济增长的能力不仅趋于减弱,而且减弱的幅度明显大于供给侧的因素。

仅仅从图3中数据的展示乃至趋势线的提示,显然并不能证明未来需求因素必然具有减弱的趋势。不过,经济理论、其他国家经验和中国实际的确可以提供相关的理论和经验论据。从经济理论来看,宏观经济学从诞生之日,就是应对社会总需求不足对经济增长的制约,包括因人口停滞导致的消费不足(Keynes, 1978)。新冠疫情之前宏观经济学的主流讨论是人口老龄化造成需求不足和过度储蓄,进而使全球经济具有低利率、低通胀、低增长的“长期停滞”特征(Eggertsson et al., 2019)。从时间序列数据看,全球整体呈现出随着老龄人口占比提高,居民消费率下降和过度储蓄率上升的趋势(蔡昉,2024)。从中国现实国情看,未富先老的特征有了最新的表现。2022年和2023年人口总量已经连续负增长,人口自然增长率分别为-0.60‰和-1.48‰;与此同时,2021年中国65岁及以上人口占比(老龄化率)达到14.2%,标志着整体进入老龄社会,2023年老龄化率进一步提高到15.4%。这些变化了的环境从供给侧和需求侧都构成对保持合理经济增速的制约。

努力保持经济合理增长,从供给侧来看,核心是发展新质生产力,包括发现和培育新要素,促进要素的产业间、地区间充分流动,从而实现新组合、新配置,提高全要素生产率及其对经济增长的贡献份额,稳定和提升潜在增长率。从需求侧来看,提高居民收入、改善收入分配,提供更充分、更均等的基本公共服务,有助于确保居民消费能力和消费意愿的不断提高,从而以社会总需求支撑并实现潜在增长率,达到经济增速保持在合理和合意的区间。

三、着力解决就业结构性矛盾

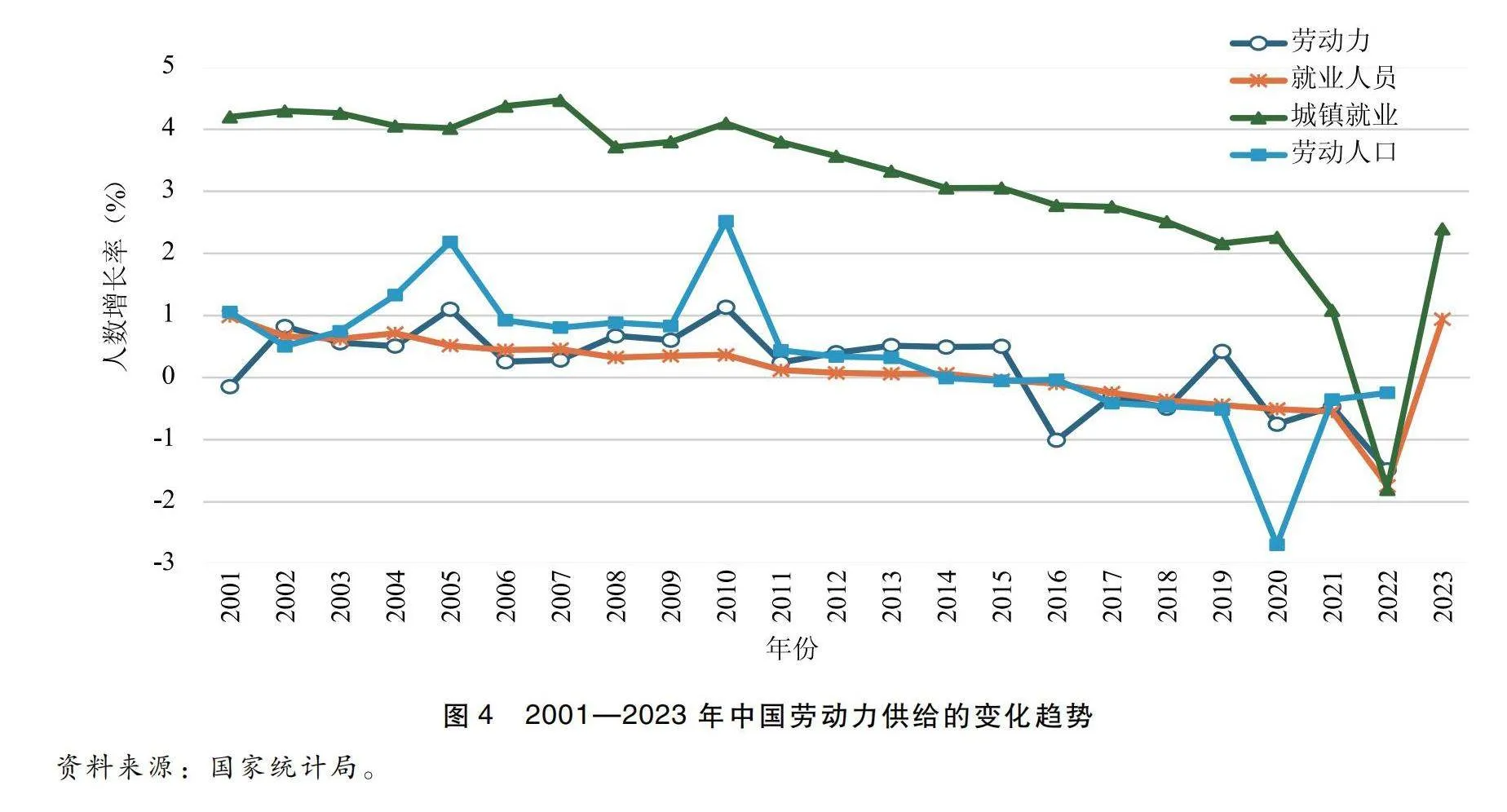

对于民生和宏观经济来说,就业矛盾包括总量性和结构性两种。在典型的二元经济发展时期,劳动力供给长期大于需求,总量上始终存在岗位不足和就业不充分的现象。中国经济曾经长期处于这样的阶段,农村的劳动力过剩和城镇的冗员及失业现象,是这种就业矛盾的主要表现。随着人口转变逐步进入新阶段,中国就业的矛盾也发生了变化。从21世纪的第二个十年开始,劳动年龄人口达到峰值,随后转入负增长。【在使用不同的分组方式界定“劳动年龄人口”时,峰值和转入负增长的年份略有差别。这里使用的定义为15~64岁人口,峰值年份为2013年,从2014年开始负增长。】与这一趋势相伴随,城乡劳动力、全国就业人员和城镇就业人员,都经历了从规模增速减慢到总量减少的过程(见图4)。相应地,中国的就业也日益从总量性矛盾为主,向总量性矛盾和结构性矛盾并存,进而结构性问题成为主要矛盾或居于矛盾主要方面的转变。

就业的结构性矛盾并非岗位绝对缺乏所导致的就业困难,而是一种既有就业需求也有岗位供给,但两者不尽匹配的情形。通常的表现是求职者与用人单位之间未能形成完好的匹配,譬如用人单位虽然有巨大的需求,劳动者的技能却与之不符,使劳动者常常陷于结构性失业状态。为简单起见,本文把失业率视为由两个部分组成:第一个部分是因宏观经济波动造成的周期性失业,反周期政策就是要消除这种周期冲击,使宏观经济回到充分就业状态;第二个部分是与宏观经济状态无关的自然失业,主要应对办法是通过包括再就业培训在内的公共就业服务,以及改善劳动力市场机制,提高劳动力市场供求双方的匹配水平。

中国劳动力市场的结构性矛盾,主要表现在以下几个方面。首先,自然失业率趋于提高。根据近年的研究(曾湘泉、于泳,2006;都阳、陆旸,2011;都阳、张翕,2022;蔡昉,2024a)可以认为,自然失业率从2000年以前的大约4.05%,提高到新冠疫情前的大约5.05%,将来也可能有进一步的提高。其次,就业产生非正规化趋势。由于一些劳动者的技能不符合岗位需要,难以在短期内获得有技能要求的岗位,因而他们往往不得已从事非正规就业。这些岗位具有劳动关系不稳定的特点,因而不仅社会保障程度低,更由于劳动生产率较低,使得工资率低于社会平均水平。最后,并非纯粹由于个体性原因,某些群体的技能难以同用工单位的需求相匹配,面临更大的就业困难。例如,高校毕业生、农民工、退役军人等,虽然都是有文化、乐于奋斗和年富力强的劳动者,但是,相对于城镇就业岗位来说,他们却属于新成长劳动力,一时缺乏用人单位急需的技能。此外,还存在着一些劳动者群体,因性别、人力资本、年龄、户籍等不利因素,也会经常性遭遇就业困难。简述造成就业结构性矛盾的因素有如下几点。【更详尽的分析可参见蔡昉(2024a)。】

首先,与技术进步和产业结构升级相伴随。虽然早期经济学家所称的“技术性失业”概念如今不那么普遍使用了,新技术以机器和人工智能替代劳动者的本质并没有变。技术进步和产业结构变化初衷是提高劳动生产率,但是,这枚硬币的另一面是劳动被资本替代,或工人被机器(人)替代,因而原来的就业岗位则相应遭到破坏。且不说技术进步创造的岗位与破坏的岗位究竟孰多孰少,仅仅由于被替代的工人通常不具备新岗位所需技能这一点,就必然意味着结构性失业的发生。把1999—2023年期间划分为四个阶段,其中每六年的年均城镇就业增长率,分别为4.0%、4.0%、3.1%和1.4%。这不仅是劳动年龄人口减少的结果,也折射出技术进步破坏岗位的结果。

其次,劳动力年龄结构变化的后果。由受教育程度和工作经验构成的劳动者就业能力,表现为随年龄变化的倒U字形曲线。其一,新成长劳动者受教育水平高却缺少工作经验,容易遭遇就业的结构性困扰。其二,在中间的某个年龄79fdb47eaad5169d511f0fc9d8a0542b段上,受教育年限和工作经验合理结合为较强的就业能力以及对劳动力市场变化的适应性。其三,大龄劳动者受教育年限较低,对技能要求变化的因应能力弱,易处于劳动力市场的不利地位。所以,中间年龄段劳动者的比重高低,可以成为劳动力市场上匹配能力及就业结构性矛盾强弱的标识。根据历次全国人口普查数据,25~49岁年龄组群体在全部就业人员中的比重,从2000年的61.8%,大幅度降低到2010年的42.5%,2020年为49.0%。

最后,体制机制障碍的作用。无论从理论还是实践来说,结构性失业都是一个自然现象,通常是不可避免的,也不会自动消失。然而,自然失业率的水平或结构性矛盾的表现和程度,则取决于劳动力市场的匹配效率,与一系列体制机制因素密切相关。这包括公共就业服务的导向、力度、效率和运行模式、社会保障覆盖率和保障水平、劳动力市场制度完善程度以及城乡就业的统筹水平等。现行户籍制度降低公共就业服务和社会保障的覆盖率及均等化程度,因此是一个引起就业结构性矛盾的制度源头。

解决就业结构性矛盾的关键是提高劳动力供求双方的匹配水平。我们可以利用第七次全国人口普查和劳动力统计数据,从劳动力供给着眼来认识结构性矛盾。2020年,中国15~64岁的劳动年龄人口,即理论上的劳动力群体共有96871万人。考虑到劳动参与率的因素,城乡劳动力的人数仅为劳动年龄人口的80.9%,约为78392万人。真正在城乡实现就业的人数更少,仅为75064万人,相当于劳动年龄人口的77.5%。至于年龄处于25~59岁、具有高中以上受教育水平的“核心劳动力”,只有28380万人,相当于劳动年龄人口的29.3%。从解决这种匹配问题入手,要求对技术进步和产业结构变化的过程及方向做出规制和引领,消除现存的制度性障碍,构建起应对就业结构性矛盾的常态体制机制,增强经济社会政策的扶助,可以促进各劳动者群体通过自身努力,克服就业结构性困难和障碍,实现更充分更高质量的就业。

四、促进机会公平的制度机制

社会流动这个问题之所以存在,意味着市场本身提供的价格信号和激励机制,尚不足以保障社会按照公平正义的最终要求运行。换言之,市场机制并不具有“涓流效应”,因而并不能自然而然地改善收入分配和促进社会流动。当我们说社会流动需要依靠市场机会和社会政策双轮驱动时,恰好说明这个领域的性质与深化改革的内涵完全契合。因此,党的二十大报告中“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用”这一重要表述,以及党的二十届三中全会“完善基本公共服务制度体系,加强普惠性、基础性、兜底性民生建设”的要求,是促进社会流动改革的指导思想和行动指南。

社会政策可以包含十分广泛的内容,核心是一系列再分配手段的运用和社会共济、社会保护及社会福利等目标的达成。无论是各国经验和教训的展现,还是基于实践的理论提升,都显示一个比较完整的福利国家制度框架最有助于促进社会流动。例如,考斯塔·艾斯平-安德森(Gosta Esping-Andersen,2015)对福利国家模式的比较研究表明,就促进社会流动来说,以北欧国家为代表的社会福利模式表现最突出。借鉴这些相关经验,完全可以撇除人均收入水平的差异因素,而结合中国的现实挑战,有针对性地汲取制度构建中可供借鉴的成分。鉴于收入和财富差距与社会流动之间的密切相关性,畅通社会流动渠道的一个重要抓手就是显著改善收入分配,提高基本公共服务供给水平,扩大中等收入群体。缩小收入和财富差距,在初次分配、再分配和第三次分配领域都可以大有作为。涉及到社会流动问题时,三次分配领域的协同作用更是不可或缺。因此,按照福利国家建设的思路,不仅有助于做到三个分配领域之间的无缝衔接,还可以强化零次分配或预分配,从制度上阻止收入和财富差距的扩大。按照这个思路,应该强调以下关键的制度建设方面。

首先,按照更加普惠的思路健全社会保障体系。根据各国发展经验和教训,可以得出一个规律性的现象:随着人均收入水平的提高,公共品的边界趋于向外扩展,用于社会福利的支出占国民收入的比重也趋于扩大。并且,这个现象在一个国家跨过世界银行定义的高收入国家门槛前后,譬如说人均GDP在10000美元到23000美元之间,表现最为突出(蔡昉、贾朋,2022)。顺应这个一般规律,社会保障和其他社会福利性支出水平应该显著提高,覆盖人群显著扩大,保障内容大幅度充实。无论是完善基本养老保险的全国统筹、全国统一的社保平台、基金筹集和待遇的合理调整、基础养老金水平的提高、对重点就业人群和特殊困难群体的覆盖,以及多支柱的建立和完善,都是这种要求的体现。

其次,完善劳动力市场制度建设,保障劳动者权益。人力资源的有效配置无疑需要借助劳动力市场机制,然而,鉴于劳动力和人力资本要素体现在人的身上,因此与其他物质要素不尽相同,在工作条件、就业稳定性、工资水平和其他待遇的决定上,包括劳动就业相关的法律法规、最低工资、劳动合同、集体协商等在内的劳动力市场制度,也应该发挥充分的作用。完善劳动关系协商协调机制和加强劳动者权益保障,就是提出加快劳动力市场制度建设的要求。在技术变革和产业结构调整加速的过程中,灵活就业人员、农民工、新就业形态人员的权益保障和社会保护,应该得到特别的关注和强调。

最后,消除妨碍社会流动的体制机制障碍。高质量充分就业是保持社会流动的根基,劳动力有效配置则是充分就业的前提。因此,改革应该着眼于拆除妨碍劳动力流动的制度性障碍,促进劳动力资源配置的城乡统筹和机制一体化,消除劳动力市场的制度性分割现象,实现就业和创业机会公平。与此同时,政府主导的就业公共服务供给也应该更加注重公平性,实现获得服务的内容和质量,并与服务对象的户籍身份、人口特征、就业单位类型等因素脱钩。鉴于一些重点劳动力群体面临的特殊就业困难常常与历史遗留的问题相关,因此,政府扶助措施向这些群体倾斜也是一种公平性的要求。在消除制度障碍、提供均等的社会保障和公共就业服务等方面,最紧迫并且可以产生真金白银、立竿见影改革红利的,便是户籍制度改革。

参考文献:

1.习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社,2017年。

2.习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社,2022年。

3.中共中央:《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,人民出版社,2024年。

4.蔡昉、李雪松、陆旸:《中国经济将回归怎样的常态》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》,2023年第1期。

5.蔡昉:《人口负增长时代如何扩大居民消费?》,《探路:中国式现代化建设金融方略》,中信出版集团,2024年。

6.曾湘泉、于泳:《中国自然失业率的测量与解析》,《中国社会科学》,2006年第4期。

7.都阳、陆旸:《劳动力市场转变条件下的自然失业率变化及其含义》,《中国人口与劳动问题报告No. 12——“十二五”时期挑战:人口、就业和收入分配》,社会科学文献出版社,2011年。

8.都阳、张翕:《中国自然失业率及其在调控政策中的应用》,《数量经济技术经济研究》,2022年第12期。

9.蔡昉:《解析中国城镇就业的结构性矛盾》,《比较》,2024年第4期。

10.蔡昉、贾朋:《构建中国式福利国家的理论和实践依据》,《比较》,2022年第3期。

11.Pritchett, Lant and Lawrence H. Summers, Asiaphoria Meets Regression to the Mean, NBER Working Paper No. 20573, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research,2014.

12.Blanden, J. , Cross-country Rankings in Intergenerational Mobility: A Comparison of Approaches from Economics and Sociology, Journal of Economic Surveys, 2013,27(1).

13.Cai Fang and Yang Lu, The End of China’s Demographic Dividend: the Perspective of Potential GDP Growth, in Garnaut, Ross, Fang Cai and Ligang Song(eds.) China: A New Model for Growth and Development, The Australian National University Press, Canberra, 2013.

14.Keynes, John Maynard, Some Economic Consequences of a Declining Population, Population and Development Review, 1978,Vol. 4, No. 3.

15.Eggertsson, Gauti B., Manuel Lancastre and Lawrence H. Summers, Aging, Output Per Capita, and Secular Stagnation, American Economic Review: Insights, 2019,vol. 1, No. 3.

16.Esping-Andersen, Gøsta, Welfare Regimes and Social Stratification, Journal of European Social Policy, 2015,25(1).

责任编辑:郭 霞