统整·情境·任务·评价

【摘 要】 随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》的颁布,“以素养为导向”的教学观念冲击着“以知识为导向”的传统观念。当前,语文教师要“依标教学”,转变观念,从统整、情境、任务、评价等几个关键点出发,提升学生的核心素养。

【关键词】 依标教学 统整 情境 任务 评价

一、统整:选择、融合、提高

1.从单个文本出发,发现文本独特的场域意义。典型的单篇文章具有独特的教学价值。《智取生辰纲》作为《水浒传》中流传最广的故事情节之一,其受到人们的广泛喜爱离不开巧妙的人物设计和矛盾冲突。教师引导学生勾连整本书中关于杨志的故事情节,如“杨志卖刀”“中计失纲”,能够使学生更为立体全面地了解杨志,并尝试分析人物性格成因。面对这种双线并行的结构,教师还可以选取相似的文章,如《林教头风雪山神庙》,来组成一个主题——“《水浒传》中的叙事艺术”。

选取课文中的关键点,可能是古诗中的一个字,散文中的一个线索、精美段落等。选点切入之后就要进一步进行联结。

2.整合多个文本,形成有紧密联系的阅读场域。

(1)立足于现有的单元编排体系,确立相应的学习主题。教师要利用好已有着紧密联系的单元课文,围绕语文学习的素养目标进行教学设计。比如,马卓玥老师设计“人物特展”的活动,引导学生进入文本。三篇文章所写人物都是具有一定影响力的,符合“人物特展”的举办要求的。三篇文章写法各不相同,但有共同之处:有描绘人物的语句,有能够体现人物形象的议论句。所以,学生能够在活动的引领下,提取语句、整合信息、表达交流。

(2)跨单元、课内外整合文本,确立紧密的议题。在讲解古诗词作品时,教师常因单篇文学作品内容相对简短、授课时间相对短暂而不能让学生全面地了解作者。刘小洁老师在讲授《记承天寺夜游》一文时,整合课内外多种文本和媒介,设置了两个任务。第一个任务:苏轼是理想的同行者吗?通过想象苏轼与张怀民的对话,设计简单的脚本。同时,引用《中国诗词大会》节目中关于“东坡帽”的视频、林语堂对苏轼的评价,结合教材中苏轼的诗文,帮助学生了解苏轼宦海沉浮的一生。第二个任务:对话苏轼,发出同行的邀请。

观察两个学习任务可知,“苏轼是理想的同行者吗”这个议题在跨单元和课内外资料的基础上,引导学生在任务驱动下更为全面立体地了解苏轼。这样的统整教学超越传统的单篇教学,让学生在语言文字的基础上能够获得文化自信、思维能力和审美意识的发展,在第二个任务中得到知识的有效迁移和运用。

(3)加强跨时代和跨语言的群文联动,提高学生的鉴赏能力。学习《关雎》时,学生先初步感受诗歌的韵律和情感;潘敏老师出示两位学者的译文,让学生进行比读WZTsLo3DhyIc5v33WPt5Ew==。学生在比读中进一步形成阅读和鉴赏诗歌的策略。在分析和探究的过程中,学生会发现诗歌的韵律美、形式美、内容美和情感美,这比教师直接的分析阐释要高效得多。同样,面对外国诗歌《未选择的路》,教师提供三个不同的译文版本,帮助学生分析不同译者对语言文字的选择、意象的修饰等。

通过跨时代、跨语言的群文联动,在一定支架的支持下,学生能够自行翻译文本,实现思维的发展和创意的表达。当然“跨”的目的不是为了展示,或者简单地拼接,而是以语言运用为基础,实现巧妙的融合,提升学生的语文学习能力和多学科协同能力。

二、情境:适切、深入、勾连

教师要根据课文创设具体的场景或氛围,激发学生的学习兴趣,帮助学生更好地走进文本,理解文本的价值和现实意义。真实情境既包括生活情境,也包括学科认知情境和个人体验情境。

1.生活情境能和课文紧密相关,而不是有隔膜。刘艳茹老师在教《木兰诗》时,创新地设计情境:通过分析和朗读设计,学生合作将《木兰诗》改为“声音邮票”。

中国邮政于2000年开展了“邮票传经典·家国在心间”主题活动,并发行了一套名为《木兰从军》的特种邮票,方寸之间展现了长篇叙事诗《木兰诗》的传奇故事。更有趣的是,2018年中国邮政还推出了“声音邮票”。

这个情境设置既与诗歌内容息息相关,也能激发学生的学习热情。在情境之下,从小组根据邮票展示朗读,丰富人物形象,到理解中国的女英雄,三个学习任务环环相扣,学生在字里行间穿行,又超越文本,获得立体的认知。

2.利用个人体验情境和学科情境,带领学生深入文本。教师在设置情境时不能只偏爱生活情境,还要利用个人体验情境和学科情境,引领学生立足语言文字本身,品析语言,进行深度学习和思考。

肖培东老师在教《一棵小桃树》时,最后一个环节是这样的:如果贾平凹先生只能给小桃树写一个字,你觉得哪一个字最能代表他对小桃树的感情?这样的情境创设能够让学生在理解文本之后,结合自己对文章的理解和作者的情感进行言语建构,创意表达自己的看法,实际上也是自己对文本和价值观的有意义的建构。

3.情境创设可以紧密勾连群文。以七年级下册第一单元为例,马卓玥老师依据人文主题设计情境主题:百年同途,星光闪耀——邓稼先、闻一多、鲁迅人物特展。设置以下任务:设计人形立牌——寻找原文,说出设计理由;配上解说词——结合原文,说出解说词来源;完善展馆心语——根据布置心得,完善展馆结束语。在这样的人文主题下,学生能够在任务的推进中结合人物描写丰富人物形象,结合事业成就和日常生活来写出人物精神,结合描写方法和运用评价性语言来写出人物精神。

还需注意的是,教师创设的情境要符合学生学情。有教师在教学名著导读课时设置情境:给《水浒传》视频片段配音,解说人物经历。情境设计具有一定挑战性,但是在完成的过程中需要学生运用信息技术手段,插入音频、截取画面等都需要花费大量的时间,倒不如直接设计学科认知情境,让学生进行人物主题演讲。

三、任务:逻辑、支架、明确

1.循序渐进,逻辑勾连的活动任务链。

(1)经典课文要抓住核心问题,逐层推进。赵源老师讲《老王》时,先要求学生跳读课文,找到最能表达作者对老王情感的句子。接着抓住“不幸者”“幸运者”“愧怍”三个词来引导学生探究杨绛先生“愧怍”之因。通过朗读揣摩对话,学生对文章的理解达到更深的层次。

(2)群文联读、单元整体教学活动要逐层推进。马卓玥老师在教学时,以“人物特展”情境驱动学习活动,首要任务就是学生通读整个单元,建立对单元的基本认知;其次,教师引领学生在任务驱动下抓住描写性语句和评价性语句完成人物构图和评价感悟。

再如,刘小洁老师在教学《记承天寺夜游》时,以“闲人苏轼在黄州”为主题组织群文阅读,能够更为立体地帮助学生了解苏轼所谓“闲人”的多重意味。教师先提供背景资料,明确诗文的创作时间,分析不同文章的内容和情感,然后才能让学生走近苏轼。

2.支架支持,补充丰富的文本。“支架理论”以“建构主义”和“最近发展区”理论为基础。教师为学生提供合适的支架,帮助他们顺利进行学习活动,完成任务。语文的学案纸、预习单,教师课堂的问题设计、范例引导都是有效支架。

(1)提高课堂效率,丰富学生认知。潘敏老师在讲《关雎》时,提供两位学者的译文,让学生对比分析,进而探究好的译文的特点,根据原诗对比两篇译文的优缺点。如果只在课堂上临时展示,学生很难快速找全。所以教师提前下发预习单、学案纸,可以帮助学生认识到更为丰富的内容。

(2)提供必要支撑,推进学生活动。在教学《白杨礼赞》时,笔者让学生将课文改写为现代诗歌。预习单可以提供写作现代诗的必要方法;或者教师提供范例,先让学生总结现代诗歌的形式和内容的要点,再去文中选取语句,创写诗歌。

3.明确具体的要求。张原老师在讲《庄子与惠子游于濠梁之上》一文时的情境任务是完成一篇关于寄畅园“知鱼槛”的导游词。具体要求:先翻译课文,结合对课文的理解,为家人介绍“知鱼槛”这一名称的寓意,限定300字,15分钟。文案包括庄子及其作品简介、朗读原文、翻译解释文本、讲解“知鱼槛”的含义。张老师将学生每4人分成一组,组长协调,解说员、文案员、评论员各有职责。成果展示时,解说员宣讲3分钟,评论员用1分钟评论,最后各小组完善导游词。

以往的学习活动是教师讲授为主,小组活动也是“散养”模式。而以“学”为中心,最重要的就是调动学生的学习兴趣,让每个学生都有事可做,兼顾不同学情,不同能力层级的学生在具体的指令之下积极能动地参与到课堂中来。

四、评价:指引、实践、检测

落实核心素养理念的根本是评价和教学的一致性。教师在落实课程的过程中,要了解课标,更要运用好课标,注重培养学生在真实情境中运用学科知识提升分析、解决问题的能力。

1.指引学生目标明确地走进文本。情境任务驱动学生去探究文本,前提是教师要提供明确的评价标准,来帮助学生明确自己应该用什么方式学,学到什么程度,达成什么目的。从某种程度上来说,提供评价就是一种训练。教师要针对文本精心设计评价任务和标准,尤其是小组合作、交流时的评价量表要科学严谨。

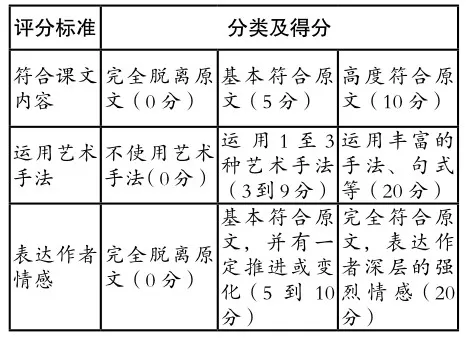

2.发展学生的迁移运用能力。在学习《白杨礼赞》时,笔者发现本课特别适合改写成现代诗让学生来朗读体悟。所以,在学生初读感悟、分享交流之后,师生共同得出学习重点:核心的景物、重复的词句、象征的艺术手法、强烈的情感表达等。结合几篇现代诗歌,明确写作现代诗歌的几个特点:具有节奏、分行、押韵等特点,运用复沓、对比、拟人、象征等手法,表达强烈或含蓄的情感等。

结合这篇课文的背景和写作特点,师生共同确定评价量表(如下)。学生依据评价量表完成创作,交流评价,能够较好地了解课文情感,感受诗歌形式之美。

3.评价要依标。考试评价作为最直接的检测学生学习成果的方式,应该和课标保持一致。以八年级上学期某次阶段性测试卷为例,笔者确定整张试卷的情境为“寻美之旅”,分为五个“站点”。第一站:领略自然风光,感受古人情思;第二站:探索昆虫世界,体悟人文情怀;第三站:交流探讨观点,思辨网络语言;第四站:赏读现代美文,品味故乡情结;第五站:发现身边之美,书写个性心灵。

每个“站点”都尽量贴合学生的实际生活,同时又能引领学生穿梭在语言文字之中,观察、思考当下的网络热点,认真思索书中描述的世界,写下心灵深处的语言文字。在这样的评价导向中,学生在美的熏陶中思索、书写、识记、表达。北京师范大学李煜晖教授说:“审美和文化两方面是语文课程人文性的集中体现,指向的是人的精神境界和文化生活。”所以,试卷编制不要仅仅局限于基础知识的识记考查,更要注重人文性的深度引领。值得注意的是,试卷上的任务要彼此关联,甚至是统一主题。多年来,从“标准答案”到“参考答案”的变迁在某种程度上给予学生一定自主性。新课标、新教材,教师的评价观念也要和课标、教材相匹配,才能引领学生全面发展。

“依标教学”要求教师要大胆转变观念,有效统整资料,设计巧妙情境,完成任务驱动,确定有效评价。只有这样,学生的语文学习才能由琐碎的知识点识记中抽离出来,学会真正去探究、实践,从而形成有益于终身发展的核心素养。※

(作者单位:江苏省无锡市天一实验学校)