欧洲火药怎么就“火”了

500 年前,欧洲的板甲刀枪不入,但是火枪一发展,在百米外就能将其穿透。不仅如此,骑士们住在巍峨坚固的城堡里,本来是不怕大军攻城的,但是火炮一炮就能把城堡轰出个大口子。这就是马克思说的,“火药把骑士阶层炸得粉碎”。

一说起火药,我们还会想起鲁迅说的话,“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神”。人们不禁要问:“既然火药不是欧洲人先发明的,为什么欧洲人先用它征服了世界?”

500 多年前的欧洲火器优势明显

1521 年4 月,麦哲伦带着西班牙小舰队来到如今菲律宾的宿务岛,先开了几炮,震耳欲聋,吓坏了岛上的人。后来,他跟宿务岛酋长结盟,去攻打邻近岛屿的土著。麦哲伦的手下带了几十条火枪,谁料海滩太浅,他们只能在摇摇晃晃的船上远距离开枪,弹丸根本打不透对面土著战士的木头盾牌。

麦哲伦本指望一通火枪就把土著战士吓跑,没想到土著战士不吃这一套,硬是把麦哲伦砍死了。

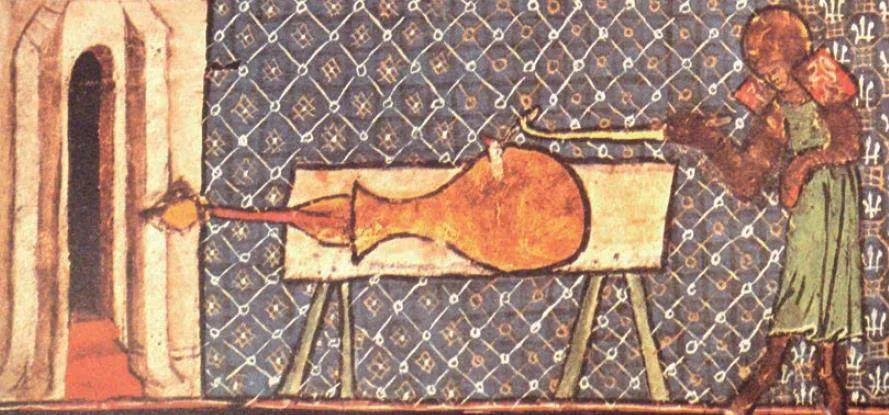

其实,火药在最初上战场时,就是用来唬人的。原始火枪没有弓箭射得远,原始火炮也没有投石机力量大,只是它们震耳欲聋,烈焰喷薄,能把没心理准备的人吓得六神无主,拔腿就跑。

12 世纪至13 世纪,欧洲人见识了西亚的金属管火器“马达法”,它跟中国的突火枪差不多—— 一声巨响,喷出火舌,飘散青烟。欧洲人从此开始琢磨火药。

一开始是英国人领先。13 世纪的英国学者罗吉·培根等人,详细记载了火药的配比和功效。1333 年,英军攻打苏格兰一座城,据说用大炮日夜开轰,不是轰城墙,而是射石头进城里,搅得市民不得安生,只能投降。1346 年,英法百年战争刚开打,有一条记载说,英国人开了几炮,吓唬法国的弓弩手。

但是,接下来,英国人或许是觉得自己的长弓足够厉害,没必要用火器,倒让法国人引领了火器进步。要知道,造弓箭比造火枪、铅弹费劲儿多了,而且弓箭手得训练多年,火枪上手则容易得多。

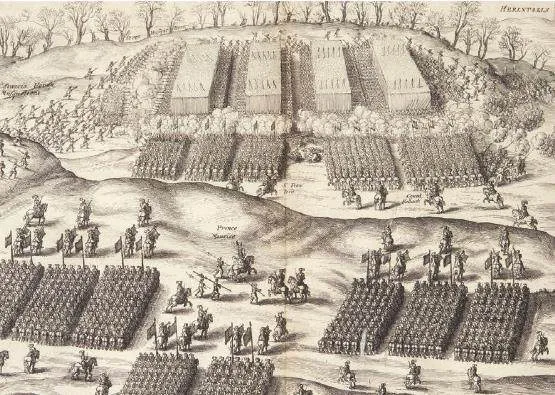

15 世纪30 年代开始,法国火炮能够轰平城堡了;1450 年,法军一年轰塌了70 多座英国要塞,赶跑了英国人,打赢了百年战争。很快,法国国王又用火炮对付不听话的地方军阀,建立起了欧洲第一个中央集权国家。

而1453 年,奥斯曼土耳其用匈牙利的重型KG3t4BHm3Eqd4tK/7UKXAPs8w6JwCltvisJXz21+B20=火炮,最终打垮了君士坦丁堡的城墙。可vFK/pdmFDLTzz7q4Qfo1qh5cYvbOQQNgrrtXacXt+6Y=以说,欧洲的火器优势在15 世纪50 年代就已经很明显了。

造火药不是把材料混一起就行

大家都知道,火药是硝石(硝酸钾)、硫黄和木炭混合而成。但是,光知道这个还不够,配方不对的火药只能用来娱乐。

化学方程式告诉我们, 硝酸钾74.64%、硫黄11.85%、木炭13.51%的质量比,可以让火药得到最充分的燃烧。但是,在古代,研究者是靠长期实践去改进配方的。欧洲人逐渐确定了75%的硝石、10%的硫黄、15%的木炭为火药最佳配比。

火药的灵魂是硝石,它相当于“固态氧气”,帮助燃烧;硫黄是常见的易燃物;木炭则让燃烧更和缓。

如果硫黄配比增加,火药可以用来爆炸开矿,但是不适合推动弹丸;如果木炭配比增加,火药就倾向于和缓燃烧。第一次鸦片战争期间,英军攻占虎门炮台,缴获了清军的几万斤黑火药,认为劣质不堪使用,全倒进海里了。这种古老的黑火药,木炭配比极高,优点是稳定、不失效,缺点是烧得慢、能量低,以致有的弹丸刚出炮管几米就掉下来了。

而欧洲人早在15 世纪,制造的都是 “麦粒”黑火药,威力远超原始火药。

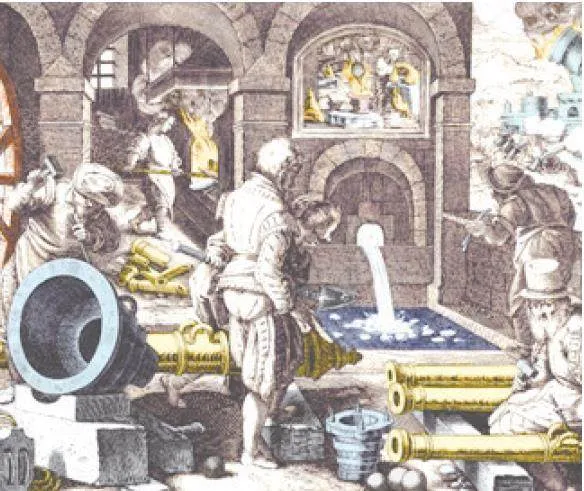

“麦粒”火药制造有诀窍

造出好的火药,步步都有诀窍。

火药用的木炭一般是用柳树烧的,但是欧洲人发现,用赤杨或欧鼠李更好。用恰当的温度闷烧恰当的时间,才能得到最适合做火药的木炭。

硫黄一般用西西里的纯净硫黄。如硫黄不纯,就得蒸发后重新结晶。

不纯的硝石也得溶解加工,提取出纯的结晶。

早期的火药像面粉,加工时飘扬的粉尘容易爆炸。欧洲人混合粉末时加水、酒或硝溶液,将“面粉”做成“糕饼”;然后碾碎“糕饼”,用青铜或石头的磨床将其破碎成谷粒大小;再过筛,分出各种规格的火药颗粒,这就是“麦粒”火药了。这一套工艺不仅安全,而且“麦粒”比粉末的燃烧效率高两倍得多。

东方人的原始工艺,只将原材料粉碎、搅拌就完事儿,杂质很多,而且粉末在运输中受到颠簸,硝石粉会沉到下层,受潮后板结。18 世纪90 年代,英国使团看到,清军士兵买来材料,现场混合火药自用;欧洲最早的火枪手也是如此,但是研发出“麦粒”火药后,就不需要这么干了。

15 世纪后,欧洲火药作坊不断进步,引入各种机器,促进标准化生产,发明火药颗粒抛光技术,增加燃烧效率,还发明了石墨粉粘敷技术,防止受潮。

欧洲制硝很“重口”

从古到今,氮肥(比如粪尿)与爆炸有天然的联系。

恩格斯指出:“在中国和印度,土壤中含有天然硝石,因此当地居民自然早就了解了它的特性。”硝是土壤里的细菌制造的,土地有天然氮肥,就能生长出青白色的硝粉末。一些学者认为,在中国,硝石较早产于四川、甘肃接壤地区的山洞里。人们从大大小小的硝子洞里取土,然后泡水、过滤、熬制,就得到了晶莹剔透的硝。中国东部的人们,则利用草木灰溶液,将盐碱地土壤里的硝酸钠变成硝酸钾。

欧洲先天不足,没有大片的硝土资源。欧洲人只能从民间各个角落搜集硝,墙根、牲口圈、公厕……总之,味道比较浓厚的地方,白色的硝最多。

英国国王查理一世为了保证火药的产量,委派官员专门负责收集境内厕所、马厩里的表层土,还命令教士号召信徒在教堂多多撒尿。

为了解决火药的巨大缺口,欧洲人广设“硝田”:在一块地里埋入麦秸、落叶等纤维质,挖洞灌入石灰水,创造一个温暖环境,让硝化细菌繁殖;再把人畜的尿一波波倒进去,来年就能收获大量的硝。

19 世纪后期,火药不够用,欧洲人又大量开发南美沿海和太平洋小岛上的陈年鸟粪。还有国家为了争夺鸟粪大打出手呢。

(责任编辑:吴宇)