西晋周处墓中的铝片之谜

周处因“除三害”的传说而在中国家喻户晓,成为“浪子回头金不换”的典范。但是一般人恐怕还不知道,他的墓在70 多年前即被发现。而更为离奇的是,这墓中出土的小小铝片竟有“穿越”之嫌。从轰动到探询、质疑,从一度归于沉寂到近来的旧事重提,半个多世纪的学术悬案,至今仍扑朔迷离。

偶然的发现

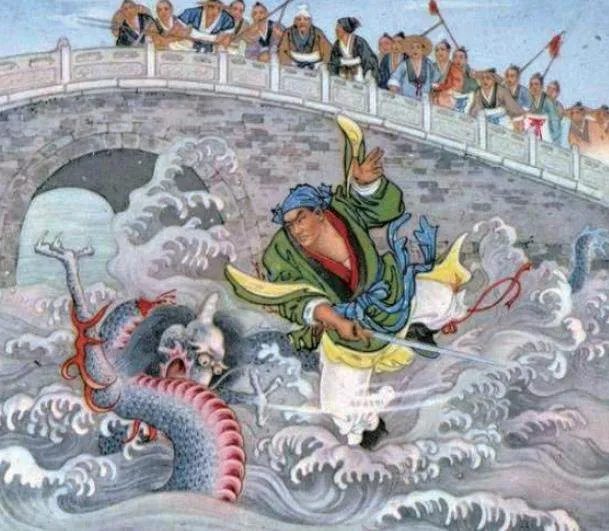

周处在中国是大名鼎鼎的人物,据说周处年轻时“不修细行,纵情肆欲”(《晋书·周处列传》),曾为祸乡里,与南山猛虎、长桥蛟龙并称为“三害”。后来,周处改过自新,杀蛟龙、除虎患,又建功立业,官至将军。

1952 年12 月,宜兴精一中学师生在平整操场上的一处小土丘时,掘破了一座砖室墓的墓顶。公安人员进入墓室取出若干文物后,将墓室封好,之后文物管理部门进行了初步调查。1953 年春,华东文物工作队派员对发现的两座墓葬做了发掘。

当地人称这处小土丘为周墓墩,相传为周处的墓地。经发掘,被掘开的墓葬(编为1 号墓)中发现了刻有文字的青砖,上书“元康七年九月廿日前周将军”等字样。清代《宜兴县志》也记载周处葬于此,而周处正是西晋元康七年(297 年)战死的,所以此墓为周处墓无疑。此前一些古代名人的葬地位置,相关的方志记载和民间传说多以讹传讹,考古发现证实记载的例子并不多见,周处墓的发现算是考古界的一段佳话。

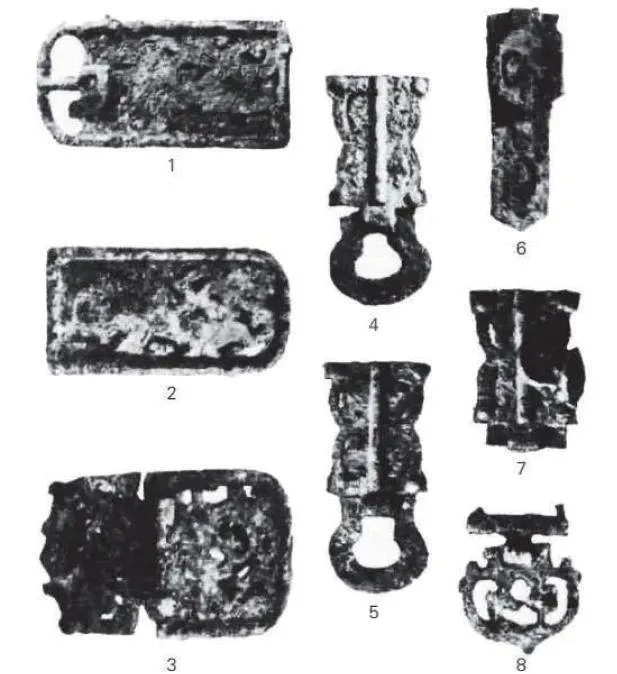

周处墓虽早年被盗掘,还是出土了不少遗物,其中10 余件带有镂孔花纹的金属带饰尤为引人注目。更令人称奇的是,与其同出的某些金属残片经检测竟是铝质的,这大大超出了人们的认知。

检测生出疑问

当时负责周处墓清理发掘和报告编写工作的,是南京博物院的罗宗真。

1955 年,罗宗真在整理考古报告的过程中,把从该墓出土的一件金属残片交给南京大学化学系做了成分分析,得知内层为含铝约85% 的铝铜合金。当这一考古报告的原稿投寄到《考古学报》时,时任中国科学院考古研究所所长、《考古学报》主编的夏鼐先生感觉兹事体大。夏鼐知道,铝是一种难以冶炼的金属,到了19 世纪才被冶炼出来,他在审核原稿校样时,怀疑这个“铝”字为“铅”字之误。慎重起见,夏鼐专门去函询问,索取样品,委托中国科学院应用物理研究所做了光谱分析,确认残片内层的主要成分为铝。这一分析成果被夏鼐安排附在周处墓发掘报告的最后,连同他自己的“跋语”一同刊发于1957年第4 期《考古学报》。夏鼐在跋语的第一条即提及这一鉴定结果,指出“这是化学史和冶金史上的新发现”,接着提出他的疑问:“我们要问在当时是用什么方法提炼出这不易炼冶的金属达到85% 的纯度?”

的确,铝在地球上虽然含量丰富、分布甚广,但是很难熔炼。即便对缺乏专业知识的公众而言,不少人也知道铝是现代科学技术的产物,不敢想象金属铝的出现能够早到1 000 多年前的西晋时期。学术界对这一发现更是重视有加。

后续的几次检测证明,周处墓的金属样品包含两种合金:一种为银基,另一种为铝基。夏鼐后来指出,问题的关键在于所分析的样品都是小块碎片,但是较为完整的金属带饰都没有经过分析以确定其质料。由于出土文物属于不可再生的文化遗产,一般不做有损分析,不得已的情况下也是给些细小的碎片等。显然,标本的局限性也增大了问题的复杂性。

为此,夏鼐于1964 年协调将南京博物院留存的2 件和1959 年调拨到中国历史博物馆的14 件带饰提交中国科学院物理研究所,做了无损或极小分量取样检测。经密度测定、光谱和X 射线物相分析,确认全部为含有杂质的同一种金属,是银而不是铝。

至于小块铝质残片的年代,夏鼐认为“这是一个难以解决的问题”。众所周知,夏鼐素来以严谨著称,他的分析也丝丝入扣:“在小块铝片不能确认为晋墓随葬物的情况下,如果它只不过是不辨器形的小块,而且只是两三小片(可能原来只是一片)的时候,它是后世混入物的可能性便更大了。”

不过,著名科普作家叶永烈先生对夏鼐的文章存疑。他引述罗宗真1963 年的文章,认为残片系作者亲手发掘,且明确说明地层并未扰乱,残片并非盗掘时带入,因而不能视为混入的重大嫌疑。

新的思路与破解办法

可以说,夏鼐对铝质残片一事的态度是严谨的、负责任的,曾参与残片检测的诸位科学工作者的工作也都是认真的,他们的检测结果应是靠得住的。那么,问题出在哪里呢?

事实上,争议的实质在于晋代究竟是否有金属铝。在当时,人们还不知道地球上有天然铝的存在。因此,所有的争议便都限于晋代能否炼制金属铝这一点。既然在学理和实践的层面未能给出有说服力的论据,“西晋不可能有金属铝、铝片,只能是后世混入物”的这种论断为一些人所接受,也就可以理解,尽管这种论断同样也缺乏充分的判据。

有鉴于此,中国科学院自然科学史研究所研究员华觉明提出了两个探索周处墓铝质残片来历的新思路和破解办法。

第一,铝的化学性质很活泼。长期以来,没有人想到有天然铝的存在,然而自然界确有天然铝。1978 年,苏联科学家奥列尼可夫等宣布,在西伯利亚的暗色岩中首次发现了天然铝。中国也有天然铝。1983 年,广西的花岗岩中发现了天然铝。此外,贵州、湖南、广东等地也都发现了天然铝。

由于此前人们不知道有天然铝的存在,对周处墓铝质残片的来历局限于非此即彼(不是人工炼铝便是后世混入物)的两难选择之中。如今确证地球有天然铝,中国也有天然铝,且不仅出自一处,这就为我们提供了新的思路。

从化学成分看,天然铝的纯度和所含杂质与铝质残片是有相近之处的。残片的硬度较人工炼铝为高,且和某些天然铝一样,也具有延展性。

第二,铝在地壳中的含量仅次于氧和硅。含铝矿物多达250 种,而适于电解铝工业化生产的只有少数几种氧化铝水合物。因此,长期以来,国际制铝界一直在努力寻找新的炼铝工艺,以更好地利用其他含铝矿物和节省昂贵的电力,途径之一便是火法炼铝。20 世纪70 年代,美国铝业公司采用现代工艺,用焦炭或其他含碳材料作为能源炼铝,最高反应温度为1 400℃。这在古代技术条件下,是有可能办到的。

就我们已有的化学知识来说,确实很难想象早在晋代就能炼出高纯度的金属铝来。而在古代技术条件下是否绝对没有可能以火法制取金属铝,仍须在学理上作出令人信服的论证,反之亦然。

的确,就周处墓铝质残片来历这一世纪悬案来说,最终结果究竟如何,或许并不是最重要的。坚守科学精神,提倡思想自由,保有实事求是和包容的学术态度,才是推进学术繁荣的必由之路。

文章来源:《大众考古》

(责任编辑:吴宇)