印度洋中的“重力洞”是怎么形成的

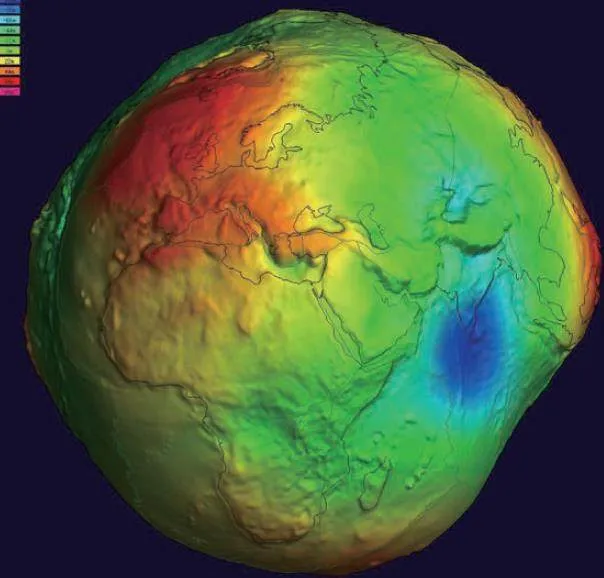

我们生活在一个密度大致均匀的球体上,但你是否以为地球表面的重力在各处都一样?事实上,更精确的计算表明,不同地点的地球重力存在微小却可测量的差异,而这也导致了海平面的高低起伏。

在印度洋中部,有一个巨大的“重力洞”,这里的海平面比全球平均水平低了100 余米。几十年来,它的形成之谜一直困扰着科学家。

这个面积超过300 万平方千米的重力异常区域,其实并不是一个物理意义上的洞,而是指地球重力低于平均水平的海洋区域。

长期以来,研究这个“洞”的科学家一直认为,是海面下的某些物质导致了这种奇怪的现象。但是,一项发表在《地球物理学研究快报》上的新研究论文表明,研究人员应该将研究重点放在“洞”周围的板块运动上,而非其下方。研究发现,从古代海床的残余物中升起的熔岩羽流可能是形成“重力洞”的主要原因。

引力场变化与地球质量分布有关

为什么地球表面存在重力大小不一致的现象?

这篇论文的作者、印度科学研究所地球物理学家阿特雷伊·戈什表示,想了解地球各处重力的差异,首先要从地球的形状谈起。

“地球看起来是圆的,实则偏向椭圆,就像一个马铃薯,赤道周围凸起,两极平坦。其表面重力的总体特征是:一般地区的重力常数是9.8m/s2,而赤道处最小,约为9.78m/s2;两极最大,约为9.83m/s2。”戈什解释道。

但是,由于重力与质量成正比,因此地球引力场的变化又与其内部质量的分布有关。想象一下,地球表面被平静的海洋覆盖,地球引力场的变化将使这个理想化的海洋上产生隆起和凹陷,二者分别对应着较大和较小的质量区域。这使地球表面看起来就像面团一样,到处疙疙瘩瘩的。由此形成的略有起伏的不规则曲面,被称作“大地水准面”。

此外,地壳、地幔和地核质量与密度的不均是导致重力存在差异的次要原因。

用计算机模型追踪“重力洞”起源

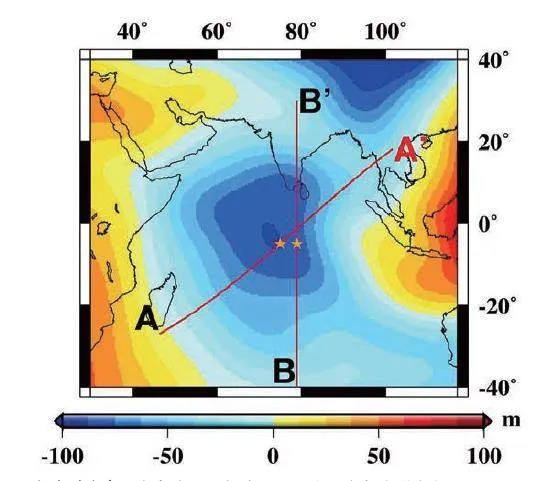

戈什介绍,印度洋下大地水准面的明显倾斜,被称为“印度洋大地水准面低点(IOGL)”。重力异常是指某个特定区域的重力低于地球平均重力。它就像引力场中的一个“洞”,影响着该地区的海平面。IOGL 就是地球上最显著的重力异常区域之一,覆盖了印度洋的广阔区域。

参与这项研究的印度科学研究所博士生德班詹·帕尔称,IOGL 是1948 年荷兰地球物理学家费宁·梅内斯在船上进行重力测量时发现的,但是科学家一直不知道它为什么会在那里。

在这项研究中,戈什和帕尔利用地面传感器和卫星进行了局部重力测量,比较了19 种计算机模拟场景,通过重建过去1.4亿年的板块构造运动来追踪“重力洞”的起源。

研究发现,IOGL 是印度洋下方地幔质量缺乏的结果。具体而言,“低密度异常”(即IOGL下的上地幔到中地幔中存在较轻的元素)是造成该地区低重力的原因。

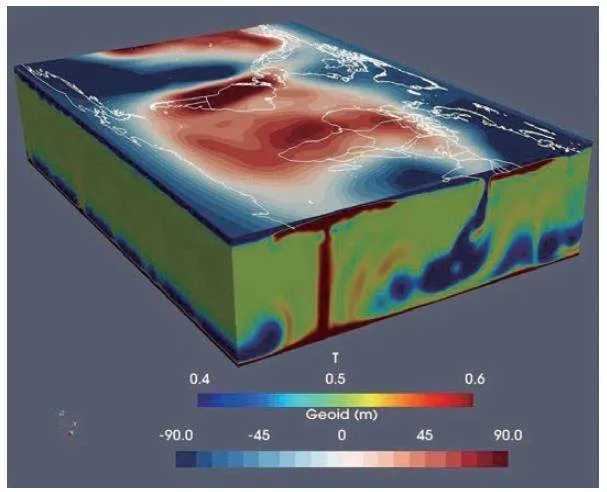

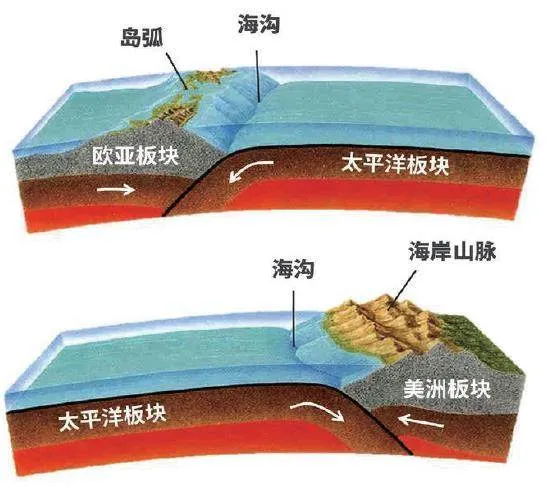

那么,该地区为何有如此独特的地质构造?戈什说,非洲下方地幔深处存在一个通常被称为“非洲斑点”的区域,它很可能是由地幔深处的特提斯板块运动形成的。2亿多年前,古特提斯洋位于劳亚大陆和冈瓦纳超级大陆之间,但是在大约1.2亿年前,随着冈瓦纳大陆和劳亚大陆的距离越来越近,古特提斯洋开始闭合,最终消失了,形成了现在的印度洋和大西洋。古特提斯洋的俯冲板块沉入地球内部,形成了一些温度异常区域,影响了地幔对流和地壳运动。其中的一个异常区域就位于非洲下方,这就是“非洲斑点”。

帕尔表示,当属于古特提斯洋的俯冲板块下沉到地幔内部并到达核-幔边界时,造成了地幔中熔岩的强大向下运动。为了平衡这种向下运动,热而轻的地幔流开始从印度洋下面上升,形成所谓的“熔岩羽流”。这些羽流可能是IOGL形成的原因。这种熔岩羽流的上涌始于大约2 000万年前。当羽流在岩石圈下面移动并接近印度半岛时,重力异常变得更加强烈和明显。

这些研究还表明,除了这些羽流,周围的地幔结构也导致了“低密度异常”的形成。

“重力洞”成因仍众说纷纭

美国海洋网报道称,当地球核心的引力削弱地幔,使其更具浮力,更容易移动时,就会出现核心拉动削弱效应。这种效应被认为是构造板块运动和海洋地壳形成的原因。

因此,“重力洞”的发现表明,在地幔中部深度可能存在着地核拉动削弱效应。也就是说,这一地区的地幔可能比以前人们认为的更具有浮力且更容易移动。这可能有助于我们理解板块构造和海洋地壳的形成。

尽管“重力洞”覆盖范围广阔,且该区域海平面低于平均水平,但是戈什表示,“重力洞”的存在并不会造成什么影响。

“如果你乘船进入这个区域,你会发现海面逐渐向下倾斜,在经过之后,你的船又再次随着海面上升,回归到了一般水平的高度。”戈什说。

几十年来,印度洋的“重力洞”令无数科学家着迷。虽然对其确切成因尚未达成共识,但是科学家已经提出了几种理论来解释这种现象。

一种理论认为,“重力洞”是“板块墓地”的残余物。大约3 000 万年前,古老海洋寒冷而致密的残余物沉入非洲地下的“板块墓地”,并随着时间的推移不断堆积,形成了一个低密度岩浆区域,导致地壳凹陷。随着时间的推移,凹陷变得更深、更明显,最终形成了我们今天看到的“重力洞”。

另一种理论认为,“重力洞”的形成是因为地球开了“热点”,其中一股炽热的熔岩从地幔中升起,并将地壳熔穿。随着岩浆冷却和凝固,它会形成一个低密度岩石区域,导致地壳凹陷。

还有一些科学家认为,“重力洞”是这两个过程结合的产物。他们认为,一个“热点”首先形成了地壳凹陷,然后又充满了冰冷、致密的洋壳残余物。

尽管此次戈什与帕尔基于计算机模型调查出了“重力洞”的一种成因,但是戈什强调,可能还有其他支持证据来解释IOGL 的成因,因此还需要进一步地研究。至于“重力洞”的未来变化,也要看地球内部会发生什么,暂时还无法预测。无论如何,“重力洞”都在不断地提醒着我们,我们对所生活的这个星球的理解还远远不够。

文章来源:《科技日报》

(责任编辑:吴宇)