科学新发现提出的挑战

随着科学研究的步步深入,各种新发现不断涌现,它们对现在学校中教授的内容乃至人们的某些常识提出了挑战。相比之下,不少知识已经过时,有些甚至是错误的。因此,适时地更新某些教学内容,尽量缩小教学大纲与最新的研究发现之间的差距,向社会公众特别是青少年传输正确的科学知识和理念,已成为当务之急。

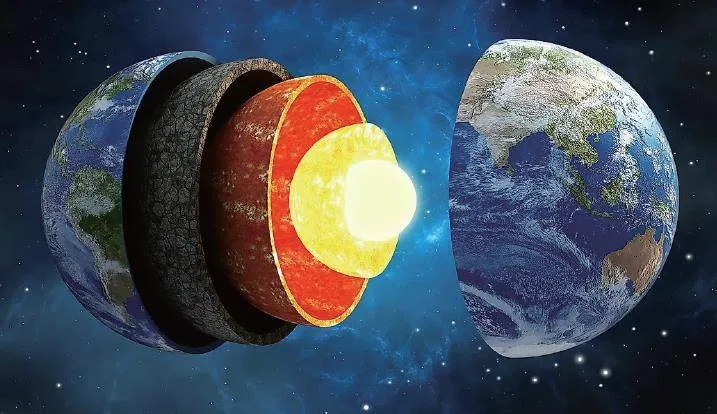

地球内核中可能存在一个“最内核”

科学界通常认为,地球是46 亿年前形成的,其结构包括地壳、地幔和地核,其中地核又分为液态外核和固态内核。地壳各处厚薄不一,最薄处不到5 千米,最厚处可达70 千米,通常由花岗岩和玄武岩构成。地幔厚约2 900 千米,上部的组成成分与橄榄岩相近,下部则为密度较大的硅酸盐和氧化物。地核的半径约为3 470 千米,其中心温度大约是6 880℃,主要成分是铁镍合金……但是,由于当今世界上最深的地下钻孔也只有十几千米,难以监测数千千米深的地下情况,只能依靠一些微弱的地电、地磁信号进行分析判断,科研人员至今对地核深处的情况所知不多。

澳大利亚国立大学的研究人员宣称,他们分析了200 次6 级以上地震的数据,发现有些地震波的传播会穿过地核到达地球的另一头,然后再反向传播,这个过程有点像乒乓球来回跳动。这项研究首次分析了沿着地球直径传播多达5 次的地震波的数据,通过分析地震波穿过地核时出现的变化,以及地震波在不同物质中传播的特性,发现在地球内核的最深处,可能存在一个主要由铁元素构成的半径约650 千米的球状结构,它与内核中较外层的部分存在明显区别。研究人员认为,这个“最内核”是在此前认识的地壳、地幔、外核、内核之外的第五层结构。在地球中心的巨大压力和高温下,铁元素会以与人们日常认知不同的方式组成这个球状结构。

专家分析认为,在目前人们对地球深部构造了解甚少的情况下,这个新发现的意义重大。了解地球内部结构的起源和演化,可以帮助我们更多地了解地球磁场是如何形成的,进而了解生命如何在地球和其他行星上生存。

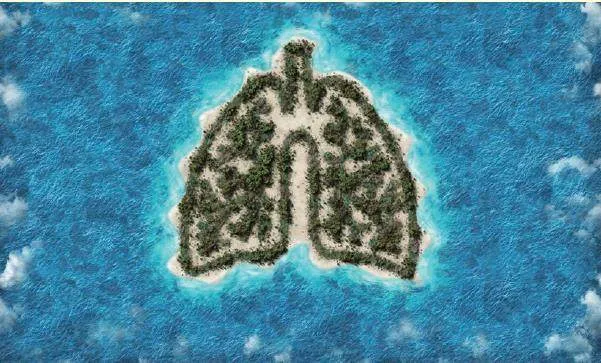

什么是真正的“地球之肺”

多少年来,科普书都是这样告诉我们:树木在生长过程中能吸收二氧化碳,释放氧气。氧气是地球上人类和其他生命赖以生存的重要物质。所以,人们常常把森林形象地比喻为“地球之肺”。20 世纪80年代初,当亚马孙雨林遭到大量砍伐时,各环保协会和媒体纷纷向国际社会发出警告:“地球之肺”正在遭到破坏,正在逐渐消亡!

其实,这是不准确的。如上所述,树木在生长时固然能吸收二氧化碳、释放氧气,但是当树木死亡、腐烂时,它就会反过来吸收氧气、释放二氧化碳。对于一片成熟的森林(例如亚马孙雨林)来说,它消耗的氧气与释放的氧气一样多,氧气、二氧化碳的吸收与排放已达到平衡,正、负正好相抵。在亚马孙雨林,真正受到威胁和破坏的主要是生物的多样性。例如,这里每年都可能有上千种尚不为人所知的动植物在消失。

那么,什么是真正的“地球之肺”呢?答案是海洋。在面积大大超过陆地的浩瀚海洋中,浮游植物群落也能吸收二氧化碳、释放氧气。这些浮游植物死亡之后,有一小部分沉入海洋深处,成为海底沉积物的“俘虏”,在那里一待就是几百万年;而它们释放的氧气,大部分从海水中进入空气。所以,现在科学家认为海洋才是真正的“地球之肺”。这一观点,已被法国的教科书采纳。

世上最小的物质是什么

这是古今中外的哲学家和科学家一直在探索、争论的一个问题。随着研究的不断深入,人们的认识也在一步步深化。

早在2 000 多年前,古希腊哲学家德谟克利特曾设想,物质是由肉眼看不到的极小粒子组成的,他说:“如果我们不停地敲击一个石块,我们最终会得到一些永远不变、不可再分的粒子,即原子。”19世纪后期,科学实验虽然证实了确实存在着原子,但是同时发现原子并不是永远不变,也不是不可分的,它可以变成别种原子,并从中分出比它更小的电子。

20 世纪初到20 世纪30 年代,科学家进一步发现原子的中心有一个很小的原子核,它由质子和中子组成,从而揭示出物质结构的一个新层次,即物质是由电子、质子、中子、光子等组成的。科学家给了这些粒子一个新的统称——“基本粒子”。这个词的意思是:这些粒子扮演着以前原子所扮演的角色,它们才是组成各种物质的永远不变、也不可再分的基本单元。

但是,这个结论又一次遭到否定。进一步的研究发现,中子会衰变成质子,并放出一个电子和一个反中微子。后来又发现了大量的基本粒子衰变及其互相转化的事实,从而证明了基本粒子也不是永远不变的。至于基本粒子可不可以再分的问题,这要复杂得多,但结论仍是肯定的。

20 世纪60 年代,物理学家为了解释一些能量现象,设想了在中子和质子中存在一些更小的粒子——夸克和轻子。它们的存在直到20 世纪70 年代才得到证实。由于二者非常非常小,要观察它们极端困难。是否还有比夸克和轻子更小的粒子?2012 年,欧洲的科研人员又宣布发现了希格斯玻色子,认为它是最后一种未发现的基本粒子。但是,一些物理学家认为还有更小的前子在等待被发现。事实上,我们至今并不能确定在寻找最小粒子方面还有多远的路要走。

人类的祖先究竟是谁

在将近50 年的时间里,一个名叫“露西”的南方古猿曾被认为是我们人类最古老的祖先。这个观点在学校的课本里存在了许多年。后来的一系列考古发现证明,事实并非如此。

1974 年11 月30 日, 古人类学家伊夫·科庞及其同事在东非干涸的奥莫河谷发现了一些骨骼碎片化石。据分析,这些骨骼属于一个身高1.06 米的雌性南方古猿,研究人员给它起名叫露西。于是,在很长一段时间里,320 万岁高龄的露西一直被认为是“人类的祖母”。据此,伊夫·科庞在1981 年创立了关于人类起源的理论。按照这一理论,在800 万年前,一些类人猿生活在非洲大陆东部,那里树木繁茂,气候湿润。后来,由于大规模的地质变动,出现了一个从北到南长约4 000 千米的断层——东非大裂谷,将类人猿分成两群,并导致了一些气候变化。在大裂谷的西部,类人猿继续在潮湿的森林里生活。而在东部,那里的气候变得干旱少雨,茂密的森林变成了稀树草原。为了适应恶劣的自然环境,类人猿不得不站立起来,为的是便于看清来犯之敌,同时也是为了能走很远的路去寻找食物。于是,直立行走的形态被保留下来,这一地区就是“人类的摇篮”。

但是, 这一理论很快就受到挑战。1995 年,古生物学家米歇尔·布吕内在非洲中北部的乍得共和国沙漠深处发现了一个类人猿(起名叫“阿贝尔”)的下颌。据考证,阿贝尔与露西是同时代的。问题在于:二者并不生活在同一地区,阿贝尔居住在东非大裂谷以西2 500 千米远的地方。2001 年7 月,还是在乍得,米歇尔·布吕内又发现了一块700 万年前的颅骨。虽然有些学者认为这块颅骨应属于大猩猩的祖先,但是米歇尔·布吕内根据大量研究认定:“很显然,它属于古人类。”这一看法后来得到伊夫·科庞的认可。

由于现在世界各地发现的古人类化石越来越多,加上分子生物学技术的飞速进步,对人类起源问题的研究还在步步深入。也许用不了多久,就可阐明或基本阐明现代人的起源问题。

(责任编辑:白玉磊)