学会思维导图,灵活应对大单元内容学习

在面对庞大且复杂的学习内容时,我们常常能感受到知识海洋的波涛汹涌。传统的线性笔记方法,虽有条理且系统,却往往令人在海量信息中迷失方向。如何才能在这浩瀚的学术领域中,既不失去深度又能把握广度?思维导图,这一现代化的学习工具,正是解答这一问题的关键所在。它以其独特的树状分支结构,使得复杂的信息得以清晰可视。每一个主题的拓展如同树枝般向外延展,细节逐渐展开而不致混乱。通过思维导图的构建,我们可以将大单元的学习内容进行有效拆分和组织,进而实现信息的快速定位和回顾,大大提高学习效率。此外,这种图示的方式还能激发我们的思考力和创造力,使学习过程不再枯燥,而是变得生动且充满乐趣。

一、如何制作思维导图

思维导图是一种既高效又富有创造性的整理和展示信息的方法。首先,确立中心主题是制作思维导图的关键。这一主题应当简明扼要且具有代表性,因为将要围绕其展开所有思想和概念。一旦中心主题确定,接下来就是添加主要分支,这些分支直接源自中心主题,它们代表了与主题相关的主要类别或者关键点。每一个主要分支下,可以继续细化出多个子分支,它们分别承载着更详尽的数据、例证或解释,通过这种层层递进的细化,思维导图的架构日渐清晰,信息的层次也更为明显。此外,为了增强记忆和提升视觉效果,使用色彩和图像是一种很有效的方法。色彩可以区分不同的分支,加深对图中信息的理解和记忆;而图像或者图标能够激发观者的想象,使得某些概念更加直观易懂。这种视觉与文字的结合不仅美化了思维导图的外观,更增强了其功能性和互动性,使得复杂信息的传递和学习变得轻松而富有趣味。通过精心设计,思维导图不仅能够帮助人们更好地组织和回顾信息,还能激发创造力,促进思考。无论是学习、会议讨论还是项目规划,它都是一种极具价值的工具。制作思维导图是一个动态且富有艺术性的过程,它通过视觉化手段连接思想,为信息整合与创新思维的激发提供了一种独特而有效的途径。

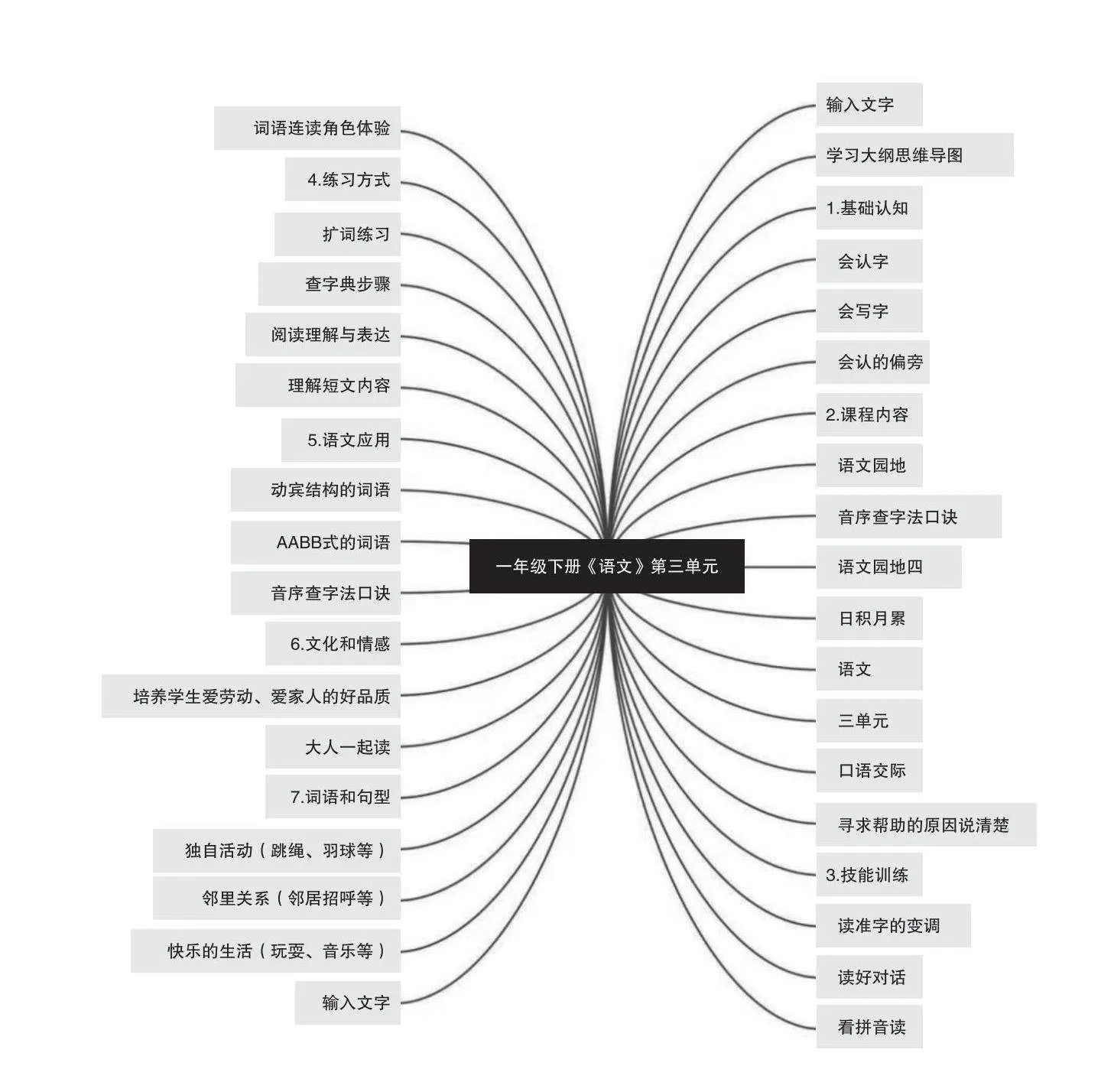

二、思维导图在学习中的运用——以部编版小学《语文》教材为例

(一)利用思维导图进行单元导读

单元导读课是实现单元整体化学习的核心环节,一节好的单元导读课不仅能够提升我们对阅读的兴趣,还能让我们清晰地理解整个单元的内容和重点,从而促进自主学习。以部编版小学《语文》二年级上册第一单元为例,该单元包括《小蝌蚪找妈妈》《我是什么》和《植物妈妈有办法》三篇课文。尽管文本内容和表达方式不同,但整体学习目标是一致的,即探索大自然的奥秘(人文元素)和运用并积累表示动作的语言(语言元素)。为了更好地理解这些目标,学生可以通过绘制思维导图,直观地呈现文章内容,找到这些文本的共性,并在指导下运用自己的话讲述文本内容。比如,在学习《小蝌蚪找妈妈》时,我们可以通过思维导图描绘小蝌蚪成长的过程:从长出后腿和前腿到尾巴变短,最后变成青蛙。通过图像和文字的一体化表达,学生能更具体地理解小蝌蚪的成长轨迹及其变成青蛙的重要过程。这不仅增强了学生对文本的理解,还能帮助他们掌握描写动作的语言。

在《我是什么》一课中,思维导图则可以引导学生描绘水滴的多种形态,如云、雨、雪和冰雹等,让他们理解水的不同表现形式。这种图文结合的方式不仅让学生对自然现象有了直观的认识,也提高了他们描述这些过程的语言能力。再如《植物妈妈有办法》,我们可以用思维导图画出各种植物妈妈传播种子的方法,比如蒲公英、柳树和苍耳的不同传播方式。在绘画和描述的过程中,学生不仅对课文有了更深刻的理解,还能积累描述植物传播方法的相关语言。通过绘制思维导图,学生能以趣味化和形象化的方式理解文章的段落大意,掌握篇章结构和关键字。绘图过程中,学生不仅在思维层面上得到了训练,还能在后续的课堂讨论中,以思维导图为基础进行故事复述,从而加深对文本的记忆和理解。这种多样化、主动性的学习方式有助于提升学生的语文素养,使他们更好地运用语言进行表达。通过思维导图的应用,学生真正做到在学习中主动探索、思考和表达,为他们的语文学习打下坚实的基础。

(二)运用思维导图理解文本内容

思维导图是一种有效的工具,可以帮助学生深入理解和整理文本内容,形成清晰的知识框架。以部编版小学《语文》六年级上册第八单元为例,这个单元的文章或是鲁迅所著,或是以鲁迅为描写对象。单元的语文目标是使学生通过相关材料,全面掌握单元的主要内容。为了帮助学生实现这一目标,教师可以引导他们使用思维导图梳理和归纳信息,从而提高学习效果。

在《少年闰土》一课中,学生可以通过互动讨论,思考文章描写的与闰土相关的关键内容。通过使用思维导图,学生可以依次列出“相识—交往—分别”这三个主要环节,理清故事发展的过程。首先,以“月下刺猹”作为故事的开端,引导学生进行文本阅读。在阅读过程中,学生可以在思维导图中逐步添加重要情节和细节。教师可以使用多媒体展示教材中的故事插画,帮助学生更直观地理解闰土的形象,丰富他们的想象空间。此外,教师可以设计情境教学,如展示深蓝色的天空、金色的月亮和绿色的西瓜等,营造深刻的印象,让学生更感性地理解文本。在学习《好的故事》一课时,学生可以通过插画结合文本内容,利用思维导图形象地呈现鲁迅的梦境,从而深化对文章的理解。

首先教师可以提出两个关键问题:作者为什么认为这是一段好的故事,并且总是记得它?这个美丽的梦境和黑暗的夜晚有什么特别的意义?学生可以围绕这些问题展开讨论,将讨论的结果添加到他们的思维导图中。思维导图可以为学生提供一个清晰的框架,使他们能够更好地理解故事的核心和鲁迅的思想情感。

在深入学习本单元的文章后,学生需要在整体上掌握单元的重点内容。作为一个以“走近鲁迅”为主题的人物单元,学生在学习过程中会对鲁迅有更深入的了解。此时,学生利用思维导图来整体呈现鲁迅的人物形象。在绘制思维导图时,第一层级的关键词应该是“鲁迅”,接下来,学生可以分别从“少年”“中年”和“晚年”三个层级来详细展开。在“少年”层级,鲁迅表达的是他对自由生活的向往;在“中年”层级,表现他对美好事物和理想社会的憧憬;在“晚年”层级,他关注的是底层劳动人民和社会现实。通过这样的思维导图,学生可以形象地展示鲁迅伟大而高尚的人格。在学习第八单元时,学生利用思维导图,将“鲁迅”作为关键词,从这一核心出发,将各篇文章和知识点有机连接,最终形成一个层次分明的知识结构。这不仅帮助学生更好地理解每篇文章的内容,还能使他们在全局上把握单元的整体意义,从而提高学习效率和效果。

(三)运用思维导图强化阅读效果

从学生的学习角度出发,他们可以根据文章的内容和自己的理解,选择合适的思维导图来组织思路,增强阅读效果和理解深度。流程图是一种常见的思维导图形式,这种图可以清晰地展示出事件发生的时间节点或者是步骤,有助于学生发展线性思维,并且可以更好地理解文章的逻辑结构。以部编版小学《语文》三年级下册第三单元为例,该单元共有三首古诗,分别是《元日》《清明》《九月九日忆山东兄弟》,有三篇文章《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的画》。拿《纸的发明》这篇文章来说,学生可以绘制流程图来示意造纸术的发展过程,通过箭头连接关键的时间节点,学生能清楚地看到造纸术的演变和发展轨迹,这不仅帮助他们记忆内容,还培养了他们的逻辑思维能力。另外,枝干图也是一种很有效的思维导图,适合用来发展发散性思维。小学生的具象思维能力较强,图文并茂的枝干图能够更加生动地帮助他们进行观察、分析、比较和判断。在《赵州桥》一文的理解中,学生可以利用枝干图来整理文章的主要及次要内容,从而掌握文章的整体结构。对于学习能力一般的学生,绘制简明的枝干图可以帮助他们串联文章结构;而对于学习能力较强的学生,他们可以进一步细化枝干图,通过不断地阅读、思考和书写,使图表内容更加丰富和深入,真正发挥出枝干图的作用。