答人问治学

问:陈老师,您好!非常感谢您能接受我们的访谈。您能给我们谈谈您学习、研究的经历吗?

答:我在1950年考上浙江大学中文系,这是新中国成立后第一届招生,招收了15个人,毕业时只剩下6人,我是其中之一。我们这一届考取大学的,应该是1954年毕业。但是1953年初,政务院就发布命令让这一届所有的大学生提早一年毕业,去参加新中国的建设事业。我们虽然算是本科毕业,但实际上只读了三年。后来一些学校请我去做报告时,他们介绍我是博士陈美林教授。我就声明我不是博士,也不是硕士,甚至连本科生都不是,只是专科生,相当于工农兵学员。

1958年,江苏师范学院恢复中文系,我就被调过去教元明清文学了。当时古代文学教研组组长是钱仲联,他51岁,我26岁,由于当年我是讲师,所以学校让我当副组长。钱先生说他没有研究过小说、戏曲,让我来教。我说我没学过,因为一般元明清文学的课都要排到大学四年级,我大学只读了三年,他就说我年纪轻,可以自己先学起来,所以我就开始研究元明清文学了,边学边教。1961年,钱仲联先生到上海国际饭店去参加编选《历代文论选》,一起工作的还有上海的郭绍虞、杭州的夏承焘、安徽的马茂元。去上海后,钱先生让我代上唐宋文学的课,所以我也要注意起唐代的文学。

1969年,由于院系调整,我被调入南京师大(以下简称“南师”)工作。刚到南师时,没有一个熟人,正所谓“上下无师生,左右无同学”。在南师的时候,有些老先生对我都挺好的,比如唐圭璋先生、段熙仲先生、徐复先生、吴调公先生。段老只招过一届研究生,还请我去参加答辩,而且他的一位硕士生后来还考我的博士生。吴调公先生招过两届硕士生,都请我参加答辩,他也有一位硕士生后来也考我的博士生。大家都知道段仲熙先生研究古代文学,徐复先生研究古汉语,实际上他们最先是研究经学的。段老是今文学派,徐老是古文学派。徐复先生看到我1977年发表的文章《吴敬梓身世三考》后,便戏说我是“用古文经学的方法考证,用今文经学的方法评论”。段熙仲先生看到我的《论吴敬梓“治经”问题》一文,就问我,你这个年龄的人怎么写治经的文章,因为高等院校从1950年开始就不开经学课了。但后来他知道我是浙江大学毕业的,浙大任铭善教授被马叙伦称赞为“经学江南第一”,是有名的经学家。段老认为我是他的学生,所以得以学习经学。从此以后,南师的这几位老先生对我就比较好。吴调公先生跟我讲,他刚来南师时有的同辈对他有一些看法,因为他之前是在镇江教中学的,但后来不断有成果出来,终于改变了个别人的偏见。他看到我不断有文章发表,便跟我说:“你只有这样才能改变你的地位。”

问:您在《学林忆往》中提到恩师以及与多位学者前辈交往论学的经历,您能与我们聊聊对你影响最大的一两位前辈学者吗?

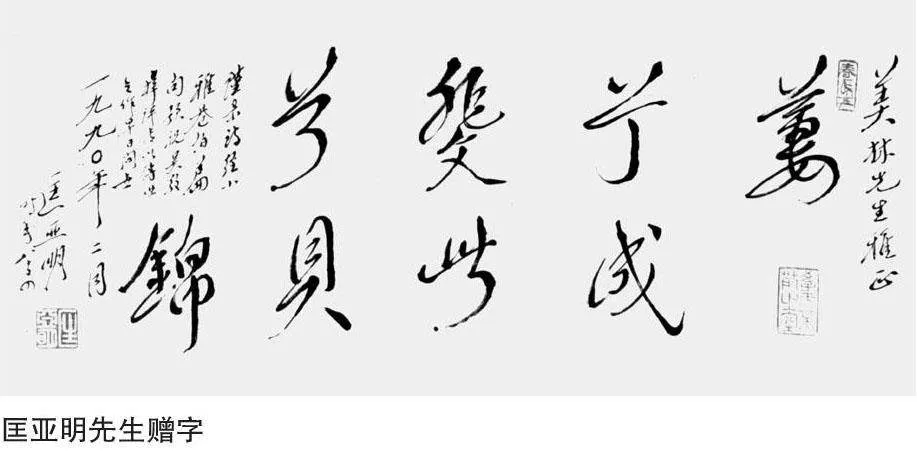

答:首先是匡亚明老先生。江苏广播电视台拍匡老的专题片《九十老人的追求》时,就拍到了我住的这座楼。为什么拍到这座楼呢?因为江苏电视台为了要采访匡老,还要采访与匡老有联系的几个人,匡老就把我提出来。我在采访中讲了两件事。第一件事是匡老虽然是领导,又年长,是我的前辈,但他对我很尊重,很客气。他约我写稿,专门为我写了一幅字:

美林先生雅正

萋兮斐兮 成此贝锦谨录诗经小雅巷伯篇句,预祝吴敬梓评传以传世之作早日问世

一九九0年二月 匡亚明 时年八十又四

另外一件事呢,是1991 年,他在南大的中美文化研究中心开了一个国际学术会议——“中国传统思想文化与廿一世纪国际学术研讨会”,参会的有许多有名望的前辈。匡老为了开好这个会,1990年冬天邀请了二十几位学人在南大斗鸡闸开了一个预备会议,也邀我去参加了。会议开到了下午五点多,天色已晚,我准备离开的时候,匡老喊住我说要送我回去,我说我家离这儿很近不用送,但他坚持送我。后来我就跟他的驾驶员说如果要送我的话,就先把匡老送回家,但匡老说要先送我回去,想看看我住在哪里。后来车就开到了我住的这座楼下。我把这个事情讲给了江苏电视台的记者听,我说他对我们后辈都是这么爱护尊重的。所以匡老的专题片里就出现了我住的这座宿舍楼。匡老这个人还很讲究原则,他审稿时认为不合格的就不予采用,个别作者还要争,他也不退让,这一点十分令人敬佩。

《中国思想家评传丛书》(200部)得以出版,都是匡老的功劳。我在《学林忆往》中也写了。从匡老1988 年请我去参加这个活动一直到丛书出齐,我始终都参加有关活动。我的《吴敬梓评传》是第一批出版的四部书之一,另外三部是《孔子评传》《李时珍评传》《宋应星评传》。这四部书出版时,在北京人民大会堂开了新闻发布会,中央电视台有专门报道,那时我和匡老一起参加了新闻发布会。我的这部书已经印了六次。

前几年,江苏文脉组织来人找我,说要把我这本书列入江苏文脉丛书。江苏文脉按统一规格把扉页一些内容删除了,所以匡老给我题的字就不在文脉版上了。但在《文艺研究》委托王廷信教授对我专访时,就用了匡老的题词做文题,刊发在2006年10期,文长近两万字,韩国《中国小说研究会报》第78 期全文转载,又收入《学林忆往》《清凉问学》中。

还有对我影响很大的是词学大师夏承焘先生。在《学林忆往》中我写了九篇关于夏先生的文章。2022年文汇出版社出版了夏承焘纪念文集《一代词宗夏承焘》,他们寄给了我一本,这本书收录了70余篇文章,其中我写的就有3 篇。记得1961年,江苏师范学院让我去南京把正在南京讲学的夏先生请来苏州做报告。当时夏先生就住在五台旅社(原址在古南都饭店附近)。到苏州后,我们一同去章太炎家,拜访章太炎夫人汤国梨女士,次日又与夏先生、汤女士到天平山游玩。夏先生和我闲谈时称赞我小说、戏曲研究得不错,他大概是听钱仲联先生讲的。他说他也写过小说,我以前不知道这回事,很多人可能都不知道,夏先生是一代词宗,居然还写过小说。后来我在《天风阁学词日记》中看到他曾记载此事,他说写小说对他的治学是有益的。这件事对我很有启发,我们要不拘一格,研究词学,也可以研究其他样式的文学。夏先生在南京讲学的题目是“南唐词在词史上的地位”,这个题目选得很好,在南京讲南唐词,正表示对南京人文历史的尊重,这对我也很有启发。1985年,杭州大学请我去为古典文学进修班讲学,学员有全国各个高校来的一百余人,指定我除了讲《儒林外史》外,另外可以自选一两个题目讲。我就选了一个题目,是杭州一个作家创作的、故事发生在南京的剧本。他们十分好奇,我说杂剧有个《女贞观》,传奇有个《玉簪记》,《玉簪记》的作者就是杭州作家高濂,这个戏的主人公陈妙常的故事发生在南京升平桥,很多小说、剧本、传奇都写了这个故事,但最有名的是杭州高濂写的《玉簪记》。台下的气氛立马就活跃了起来,大家都非常感兴趣。后来《文学遗产》在1986年第1 期把我讲的内容登了出来——《论杂剧〈女贞观〉和传奇〈玉簪记〉》,我是把话本、杂剧、传奇乃至弹词中写这故事的作品综合起来研究的。新世纪初,南大董健教授在南京华东饭店开了个会——“中国戏剧:从传统到现代”,邀我去参加,我去报到的时候碰到了华南师大的一个教授,他说1985年在杭州听过我的课,都快30 年了他还记得我演讲的这个题目。

孙席珍先生对我的影响也很大。1980年,我在《光明日报》的文学副刊上发表了一篇谈比较文学的文章。当时谈比较文学的人还不多,我为什么写这篇文章呢?因为我在广东一个杂志1980 年第1 期上看到一位老专家写的一篇比较文学文章,我跟他的看法不完全一致,便写了这篇文章。《光明日报》把它放在文学副刊的第一篇,当时我也没注意。后来我们系研究美国文学的一位老先生许汝祉去上海开关于美国文学的会议,同参会的《光明日报》一位副总编就向他打听我是什么人,说我1980 年写了一篇很有分量的比较文学文章。许汝祉先生后来就问我怎么想到比较文学的,因为当时全国只有少数学校讨论这个问题。我说我读书的时候,有个老师是1926年的共产党员,是北方左联负责人。他16 岁就在报纸上写了十几首诗,鲁迅先生称他为“诗孩”,后来慢慢出名了,他叫孙席珍。他随郭沫若参加过北伐,大革命失败后流亡日本,他再回来后就到了大学教书。当时我是浙大的学生,他教我们现代中国诗歌和西洋文学。他写了很多关于外国文学的书,他写的战争三部曲——《战场上》《战争中》《战后》,在《西线无战事》有中译本之前就开始出版了,在当时颇有名声。孙先生的课对我的教学和科研有着长久的影响。他讲西洋文学时经常联系中国文学进行比较,例如在分析《十日谈》时会与《金瓶梅》联系起来,探讨各自的特点,这种比较方法对我有很大启发。之后我也常将中外文学、古今文学、不同体裁而题材相同的文学等做综合研究。他到晚年还写了很长的信给我,还说要我的听课笔记做参考。

还有一位老师是作家王西彦先生,王先生一堂课的讲义整理一下便能成为一篇论文。在课堂讲授不久,我便能看到他的论文发表。他这种认真的态度十分值得我学习。在日常教学工作中,他对学生的要求非常严格,做出成绩的会予以表扬,没有成绩出来会直接批评。1977年,他跟夫人一道来了南京,我们先在家吃了一顿便饭,后来去了白鹭洲游览。之后他被调到上海作家协会,负责接待海外作家,工资关系在上海人民出版社。我把在学报1977年第三期上发表的《吴敬梓身世三考》寄给他看,他还把我在《光明日报》上发表的论杜甫的、文学史研究的文章都看了,看了之后给我提供建议:要注意专,不要铺面太广。关于吴敬梓的文章我发表了很多,后来他也知道我的研究还是有重点的。我曾问他上海人民出版社能否将我写的有关吴敬梓的研究文章结集出书,他说不太清楚,但将我的几篇文章给了懂行的社长老干部李俊民过目,李先生看后马上就叫出版社古籍组(后为上海古籍出版社)给我发约稿函。1977年8月,古籍组给我发了约稿函,约我写《吴敬梓研究》,读者对象为大学文科师生。后来编辑室主任陈邦炎先生到南京来看吴调公先生,顺便来找我。他和我说出版社很注重质量,当时我才40多岁,他说像我这个年龄的作者出版社以研究的名义约稿的人还不多,目前有吴调公先生的《李商隐研究》和任访秋的《袁中郎研究》,他们都比你年长。有些老先生的文章虽然也出版了,但不冠以“研究”一称,他说李社长看到我的文章觉得我能写好,让我认真写。后来吴调公先生看到了出版社给我的约稿信,也十分为我高兴。

因此我想说,研究生指导老师一般只有一位,要认真跟导师学习。但不要仅仅局限于一位老师,“转益多师是汝师”,要向多位老师学习。

问:您被誉为“《儒林外史》研究第一人”,能给我们谈谈您是怎么走上《儒林外史》的研究道路的吗?

答:2019年,我在《南京师范大学学报》上发表了《“儒林”之旅的回顾与反思》这篇文章,回顾了研究《儒林外史》的一些事情。在研究《儒林外史》前,我研究过戏曲,最初是中华书局约我写戏曲方面的书,当年钱仲联先生写了两封信给中华书局,推荐我写书。后来我在1961年交稿,经过修改后1963年就发稿了,但当时没有付印,我也不敢问。我写的是《李玉和〈清忠谱〉》,李玉是苏州作家,《清忠谱》是歌颂东林党人的,直到1980 年中华书局才将它印出来发行。

我对《儒林外史》的研究是从1971 年开始的,当时人民文学出版社约我校整理《儒林外史》,撰写前言,我们系便成立了一个“前言”小组,共四人。原先四人分写一部分,由组长组合而成,但在部分教师参加的座谈会上被否决,此后改由我一人执笔,成稿后交给出版社,被认可后,即被调出“前言”小组。不久,唐圭璋老先生让我为他整理《全金元词》做助手,但接手不过一个月,便有一个党员助教对我说要由他做。那么我做什么呢?于是开始研究《儒林外史》,因为是出版社约稿,“前言”小组不让我做,我就一个人自己做。后来发表和出版了不少论著,例如《吴敬梓评传》,印了六次,获得了“江苏省第四届社科优秀成果”一等奖和国家教委“首届人文社科优秀成果”二等奖,并应邀赴京参加在人民大会堂召开的颁奖大会。

又如,我运用传统的批点形式批评的《儒林外史》一共出版了四次。第一次是江苏古籍出版社的《新批〈儒林外史〉》,印了七次;第二次改为北京新世界出版社出版的《清凉布褐批评〈儒林外史〉》;第三次是修订本,也是新世界出版社出的;后来商务印书馆找我,说给我套红印出版,2014年《陈批〈儒林外史〉》第一次印刷,2019年第二次印刷。2021年3月,全国古籍整理出版规划领导小组评选的“首批向全国推荐经典古籍及其整理版本”书目里推荐了40种经典古籍、179个优秀整理版本,我这本入选了。当代学人批评的古典小说,被推荐的就这一本。目前此书已被第三次印刷。

问:在研究《儒林外史》的同时,您并没有放弃对戏曲的研究,可以和我们聊聊您是如何研究戏曲的吗?特别是您对杂剧、传奇的改写。

答:其实我改写戏曲的时候,我正在苏州教书。当时古代戏曲原著很少出版,学生看不到原著,教学便存在困难。我想英国散文家查尔斯·兰姆与其姊玛丽·兰姆将莎士比亚的剧作改写成小说,法国莫里哀的剧作也曾被改成小说,那我为什么不能改呢?于是我就开始写,选择元、明、清三朝的杂剧代表作逐步改写成故事。20世纪80年代初,出版社来跟我约稿时看到这个稿子,于是就要去出版了。我说不能署真名,元、明、清三本书用了三个不同的笔名,徐朔方先生到我这儿看到后便戏说:“这是三兄弟呢!”后来外文出版社文教室主任在北京图书馆看到了,通过原出版社中文编辑找到我,说要把这故事集翻译成多种外文出版,唯一的条件是要用我的真名向海外发行,于是后来就出版了英文版、法文版、德文版。新世界出版社又让我将《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》三部传奇改写成中篇小说,出版了中英文对照版,这三种传奇中的英文部分又由美国一家出版社合成一本出版了。

当时冯其庸先生看到外文版的作者拼音像我的名字,碰到我就问是不是我,我便如实告知,但这个事情只有少数人知道,我也不讲。结果没想到前几年又有两家出版社来找我,希望重印三本杂剧故事集,当然也要用真名出版。那是60年前的书了,我写书的时候还不到30岁,60年之后又重印,这也是难得的了。《桃花扇》我出版过好几个版本,有改写成中篇小说的中英文对照全本;还有校注本是我国台湾出的;还有按照西洋歌剧的形式整理的中英对照全本。我在戏曲研究方面还写有不少论文,《光明日报》有苗怀明教授写的文章《如何讲好中国故事——读陈美林教授系列杂剧故事集有感》;《东方艺术》2021 年还有一篇朱恒夫教授写的《陈美林教授在戏曲研究领域的贡献》;《艺术学》4卷2辑还有对我的戏曲研究专访,此文还被韩国《中国小说研究报》第79 期全文转载,可以参阅,我就不多说了。

问:您先前出版了一本《清凉文集》,您一再强调做学问的人应该保持“清凉”的心态。您可以给年轻学人谈谈如何保持这种心态吗?

答:在《清凉文集》的跋语中,我曾提到清凉山旧时楹联不少,其中颇有足以发人深思者,如“大地何须热,名山自清凉”。这一联语常使我联想:读书作文,只能“凉”作,不宜“热”炒,劣文不必请人炒作,佳作自可传世。人之一生,唯有常处“清凉”,才能著书立说。如果目迷五色,心有旁骛,文章也就不可能写好。

问:您的研究范围很广,包括小说、戏曲、诗、词、文学史、文化史等多方面,出版了不少研究论著。在出版过程中有让您印象深刻的编辑吗?

答:我和不少编辑打过交道,何满子是让我印象深刻的一位。我写《吴敬梓研究》的时候是70年代,还不到50岁。一部书稿要经过三审,初审是责任编辑,二审是编辑室主任,三审是何满子。1981年,我跟何满子在滁州认识,他没说在帮我审稿,等到要发稿了,他才写了封信告诉我,那时我才知道他是终审。之后我与他的交往更加密切,何满子送了我不少书,包括他的三本学术著作,还给我写过字。后来他在他的文章中也提到,1781年我们在滁州开会,还有天津任教的李厚基、杭大的平慧善,他们三个都是浙江人,我们几个经常在一块儿交谈。他们说我虽然是南京人,但到浙江来读书的,算半个浙江人,所以有人戏称我们是“浙东学派”。何满子在我的第二次批本《清凉布褐批评〈儒林外史〉》出版后,在《中华读书报》写了很长一篇书评,题目是《伟大也要有人懂》。他认为我这个书的评注写的这些东西是近几十年出版的小说中最好的,又在信中称我是海内外研究《儒林外史》的第一家。当然我不敢自称第一家,这是过誉之词。

还有外文出版社的原文教编辑室主任周奎杰,目前80多岁了,是北大毕业的。早先,她发现我改写的杂剧故事集有出版外文版的价值,便设法与我联系出版了英、法、德文版。后来她调到了新世界出版社做负责人,她还继续来找我约稿。当她知道我在对第一次批本《新批〈儒林外史〉》进行修订,虽然这本书已经印了七次,但经过我大量的修改增补后面貌大变,她便让我将第二次批本交给新世界出版社重新出版,改名为《清凉布褐批评〈儒林外史〉》。后来我到北京香山开会,那个时候她已经退休了,她听说我到了香山,还是陪同新总编到香山来看我,为“大中华文库”向我约稿,希望我把《桃花扇》整理出中英文对照版。之后我也跟她讲《清凉布褐》想出个增订本,她们也同意了,这就是第三次批评本。周杰奎全心全意为出版事业工作了37年,她的这种敬业精神,值得大力宣传。我愿将杰奎谈话中的一句话转赠给出版专业的同学们:“一个总编辑的品位决定了出版社的品位,出版人要有出版人的良知,而高品位与有良知也决定了出版事业的兴亡。”

问:您可以从自身做学问与研究的角度为我们谈谈研究与治学的经验吗?

答:钱仲联先生在1960年2月8日给中华书局写信推荐我撰稿,说我兼擅新旧之长。70年代初,徐复先生读过我的文章,说我是以古文经学的考证与今文经学的义理结合而为之的。80年代程千帆先生评论拙作《吴敬梓研究》是文艺学和文献学的结合。我自己也经常讲要从文学来研究文学,文史可以互证,不可以互代。我在有的文章里举了很多例子,比如《儒林外史》写到人称开妓院的老板为老爷,校点的人说不对,他不能称老爷只能称老爹,举人才能称老爷。这就是不懂文学,例如现实中见到某副院长,人们还是会称呼他某院长,对某某副校长也还是称呼某某校长,并不会刻意强调“副”字,这个就是称呼的混乱。《儒林外史》里面还写到有的人不是秀才却穿着秀才的服装,这是服饰的混乱。所以说文学是反映社会现象的,不是反映规章制度的。如果校点的时候按规章制度死抠,反而失去了文学作品的特性。校点不等于研究,校点跟研究是两码事。校点中当然有学问,要认真研究,但你把老爷改成老爹,这不是有学问,反而是没学问。高小康在《上海社会科学报》上的一篇文章《走进活的儒林》里就提到了这些。有些作品反映的是生动的社会现象,不能按历史的规章制度去校改,应该留意文学的特性。

运用传统的形式进行研究,在小说方面就是评点,曾四次批评《儒林外史》。而戏曲方面则是将它改写成小说。戏曲和小说本来是互通的,我把戏曲改写成便于读者随时随地可以阅读的作品,将文学的这个样式改变成那个样式,实际扩大了某一样式的阅读功能,更有利于传播。社会生活有复杂性和单一性,文学创作也是这样,文学的各种形式——小说、戏剧、诗歌、散文,都有它们各自独特的地方,也有它们互相融合的地方。所以我们研究学术要有这样的认识、理解和修养,否则研究做不好,连教书都教不好。

总体来说,首先,既要跟从导师认真学习,也要吸取众师之长,做到“转益多师是汝师”。其次,文学研究要注意文献学跟文艺学的结合,既要研究资料,又要研究理论。最后一点就是“清凉问学”,不要热衷于跟风,要有自己的见解和主张。

问:您对现在的年轻学人有哪些期许呢?

答:我们南师过去老一辈的学者,有唐圭璋先生、段熙仲先生、徐复先生,他们都是真正有学问的老一辈的学者。另外还有吴调公先生、朱彤先生、吴奔星先生、许汝祉先生,都为我们学校做了不少贡献。后来的人也继续做出了很多成绩。而我退休已经20多年了,现在学校的很多情况都不了解了。调来南师的时候,我就安心教书、做学问。后来有一个媒体记者,问我是怎么做到的,我借用前人谈过的三句话,第一句话:做你应该做的事;第二句话:做你想做的事。第三句话:做好每一件事。不必管别人他事,做我自己的事就行了。在此,我借明人屠隆的话与大家共勉:“草木之华,必归之根本;文章之极,必要诸人品。”

作者:陈美林,南京师范大学资深教授,博士生导师,享受国务院特殊贡献专家津贴,《儒林外史》研究专家,已退休。出版有《吴敬梓研究》《吴敬梓评传》《吴敬梓与儒林外史》《清凉布褐批评〈儒林外史〉》《元明清杂剧故事》《陈批〈儒林外史〉》等。