长征国家文化公园建设中长征红色非遗的传承困境与实践进路

摘 要:长征红色非遗是红色非遗的重要类型,见证了中国革命由挫折迈向胜利的历史进程,蕴含着伟大的长征精神,是支撑长征国家文化公园建设的重要文化资源。长征红色非遗具有多样性、活态性、群众性、融合性特点,有利于丰富红色资源的内涵和形式、突破红色资源的时空限制、增强红色资源的传播效果、拓宽红色资源的转化渠道。目前长征红色非遗在长征国家文化公园建设中面临着有部分整理、缺乏整体推进,有基层探索、缺乏顶层统筹,有特色产品、缺乏品牌引领,有传承广度、缺乏保护力度等传承困境,可从建立健全长征红色非遗融入长征国家文化公园建设的工作机制

、全面启动长征红色非遗普查工作、鼓励长征红色非遗主题创作、打造长征红色非遗地域品牌等方面探究实践进路。

关键词:长征红色非遗;传承困境;实践进路;长征国家文化公园

[中图分类号]D642;G246 [文献标识码]A

[文章编号] 2097-2210(2024)04-0067-09

一、引言

党的二十大报告强调,“加大文物和文化遗产保护力度,建好用好国家文化公园”,为中国特色社会主义文化的基因延续和守正创新指明了道路和方向,亦为大型线性文化遗产的研究发掘和保护利用提供了根本遵循。[1]长征国家文化公园是我国国家文化公园中唯一一个革命主题的文化公园。长征文化内容多样、内涵丰富,主要可以分为物质文化与非物质文化两大类。物质文化更多表现为长征文物遗存,具有重要的保护价值;非物质文化更多表现为制度、意识、理念、思想、艺术、符号、语言、习俗等形式,对于中国共产党及中国工农红军早期革命实践具有重要的展示价值,其中,相当大一部分的非物质文化遗产,从文化发生学和文化遗产学视域可以理解为长征红色非物质文化遗产(简称“长征红色非遗”)。长征国家文化公园建设和长征红色非遗的保护传承是一脉相承、相辅相成的。一方面,长征国家文化公园为传承长征文化和弘扬长征精神提供了重要空间载体,[2]尤其是为长征红色非遗提供了具象呈现的重要空间。另一方面,长征红色非遗是支撑长征国家文化公园建设的重要文化资源,对于进一步丰富长征红色资源内涵和类型、拓宽长征红色资源的应用场景和转化渠道、提升长征红色资源综合价值具有积极作用。

二、长征红色非遗的内涵及特点

自 2021年 6月开始,长征红色非遗的学术讨论、挖掘整理以及活化利用等就在全国各地逐渐兴起,特别是在长征沿线各地,长征红色非遗的寻访和保护利用成为建设长征国家文化公园的重要抓手和核心内容。经过这几年的探索和总结,长征红色非遗逐渐被大众所熟知,其概念内涵和特点也成为学界研究和交流的热点。

(一)长征红色非遗概念的生成背景

2021年6月,文化和旅游部发出通知,率先启动上海、浙江、福建、安徽、江西、广东、湖北、湖南8省市“非遗中的红色资源寻访活动”,并倡议全国各省(区、市)非遗保护协会及相关机构,要把寻访红色资源、传承红色精神、保护非物质文化遗产作为光荣使命,积极开展非遗中的红色资源寻访活动。非遗中的红色资源寻访活动是2021年文化和自然遗产日非遗宣传展示重点活动之一,明确要求对各地各级非物质文化遗产代表性项目名录中与红色文化相关的项目和包含红色文化内容的项目,以及未列入各级名录但在当地活态传承、具有良好群众基础的红色文化资源,展开多种形式的寻访、挖掘和梳理,以促进中国共产党历史上形成的非遗中的红色资源在当下的保护、传承与传播。

以“非遗中的红色资源寻访活动”为契机,2021年以来,长征国家文化公园沿线省(区、市)均加强了长征红色非遗资源挖掘、保护与利用工作,梳理出一批主题鲜明、形式多样的长征红色非遗项目,为长征国家文化公园建设提供了新的资源支撑。

江西省于2021年开展长征红色非遗专项调查工作,共梳理出红军标语、苏区歌谣、红色家书、苏区音乐、苏区舞蹈、苏区戏剧、红军医药等长征红色非遗115项,进一步拓展了红色资源的范围和内涵,为当地长征国家文化公园建设提供了有力支撑。其中《一个人的长征》《盘山魂》等一批长征红色非遗曲艺作品作为当地红色文化传承、红色旅游和红色培训的重要内容,受到游客、学员的广泛欢迎和好评。2021年,赣州市共接待红色旅游总人次63487万,实现红色旅游总收入6135亿元,比2020年分别增长564%、704%,有力助推了长征国家文化公园建设。

重庆市通过开展“讲红色故事、讲革命精神”活动示范宣讲,大力推进红色故事、革命故事等长征红色非遗走进全市各地社区基层、农村院坝、机关企业和校园,进一步延伸了红色资源的应用场景和范围,有效提升社会各界支持和参与长征国家文化公园建设的责任感。

湖南省长沙市鼓励非遗传承人以红色元素创作非遗作品,如展现党的光辉历史、英雄形象等的传统绘画、石雕、木刻、泥塑、剪纸等,丰富了“红色+非遗”融合发展的成果和长征红色非遗的类型,拓宽了红色资源的转化渠道。比如郴州市汝城县是红军长征“半条被子”故事发生地,该县积极推进“非遗+红色文化”建设,在沙洲红色旅游景区依托工农红军总后勤部旧址成立非遗传承基地“红星筑梦营”,根据“半条被子”等故事开发12款红色非遗产品,还原“我的父亲教红军打草鞋”红色故事场景,增设打草鞋技艺体验。为游客提供丰富的红色文化体验的同时,汝城县向附近村民提供免费技艺培训,为当地农村闲置劳动力提供在家门口就业机会。

四川作为红色资源大省,也是“非遗”大省。据统计,长征国家文化公园(四川段)主体建设范围涵盖的10个市(州)72个县,共有各级各类非遗项目2595项,其中,国家级非遗项目56项,省级非遗项目320项,市级和县级非遗项目2219项。当前,四川长征红色非遗主要包括三大类:一是与红色文化相关的非遗项目,主要包括红色故事、革命歌曲、红色剧目等,如民间文学类《徐向前在崇化》《旺苍红军歌谣》《红军树的来历》,传统音乐类《格勒得沙革命军练兵歌》《红军来到了四川省》等。二是包含红色基因的非遗项目,如在阿坝,保留了一批与长征相关的非遗,如为红军将士治病疗伤的传统藏医藏药、羌医羌药,与红军共同欢庆所举办的锅庄等。又如在泸州,分水油纸伞(其制作技艺为国家级非遗项目)曾给红军充当过雨具,古蔺当地群众曾用郎酒(其酿造技艺为国家级非遗项目)给红军伤员清洗伤口。三是非遗传承人以红色元素创作的非遗作品,这是长征红色非遗的主要类型。特别是2021年建党100周年之际,四川非遗传承人创作了大量红色主题绘画、石雕、木刻、剪纸等非遗作品。

然而,实践快于理论,目前对于长征红色非遗这一客观存在,尚无统一规范的概念界定和筛选标准,导致了长期以来各地在认定、评级、管理、保护、传承、开发等一系列工作中存在一定障碍。这在一定程度上影响了长征红色非遗的续存,

并且进一步削弱了长征红色非遗传承人的自信心

,加剧了文化的模糊化和碎片化,不利于长征红色文化的价值传播。因而厘清长征红色非遗的概念,凝练其内涵特质,是建好长征国家文化公园的重要内容,也是走好新时代长征路的必然要求。

(二)长征红色非遗的内涵

联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中,将非遗定义为:“被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。”[3]2003年,中国启动实施了“中国民族民间文化保护工程”,标志着我国非物质文化遗产保护工作迈入了整体性、系统性的轨道。国务院先后于 2006年、2008年、2011 年、2014年和 2021年公布了五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,将非遗项目分为民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、曲艺和民俗等十大类,[4]在这个分类中长征红色非遗没有单列。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》等相关法律法规,红色非遗主要是指新民主主义革命以来,中国共产党团结带领各族人民传承的具有历史价值、教育意义、纪念意义的相关非物质文化遗产,是“红色”主题内容与“非物质文化遗产”表现形式的有机结合体,主要通过民间文学、传统音乐、传统戏剧、曲艺、传统舞蹈等形式表现出来。[5]长征红色非遗是红色非遗的重要类型,见证了中国革命由挫折迈向胜利的历史进程,蕴含着伟大的长征精神。长征红色非遗作为特殊类型文化遗存,是由中国共产党及其领导的中国工农红军在长征沿途衍生、发展、流变和创新的各类非物质形态文化遗产,缘起于四支红军队伍艰苦卓绝的战略大转移,遍布于长征沿线15个省份,勃兴于长征国家文化公园建设。[6]

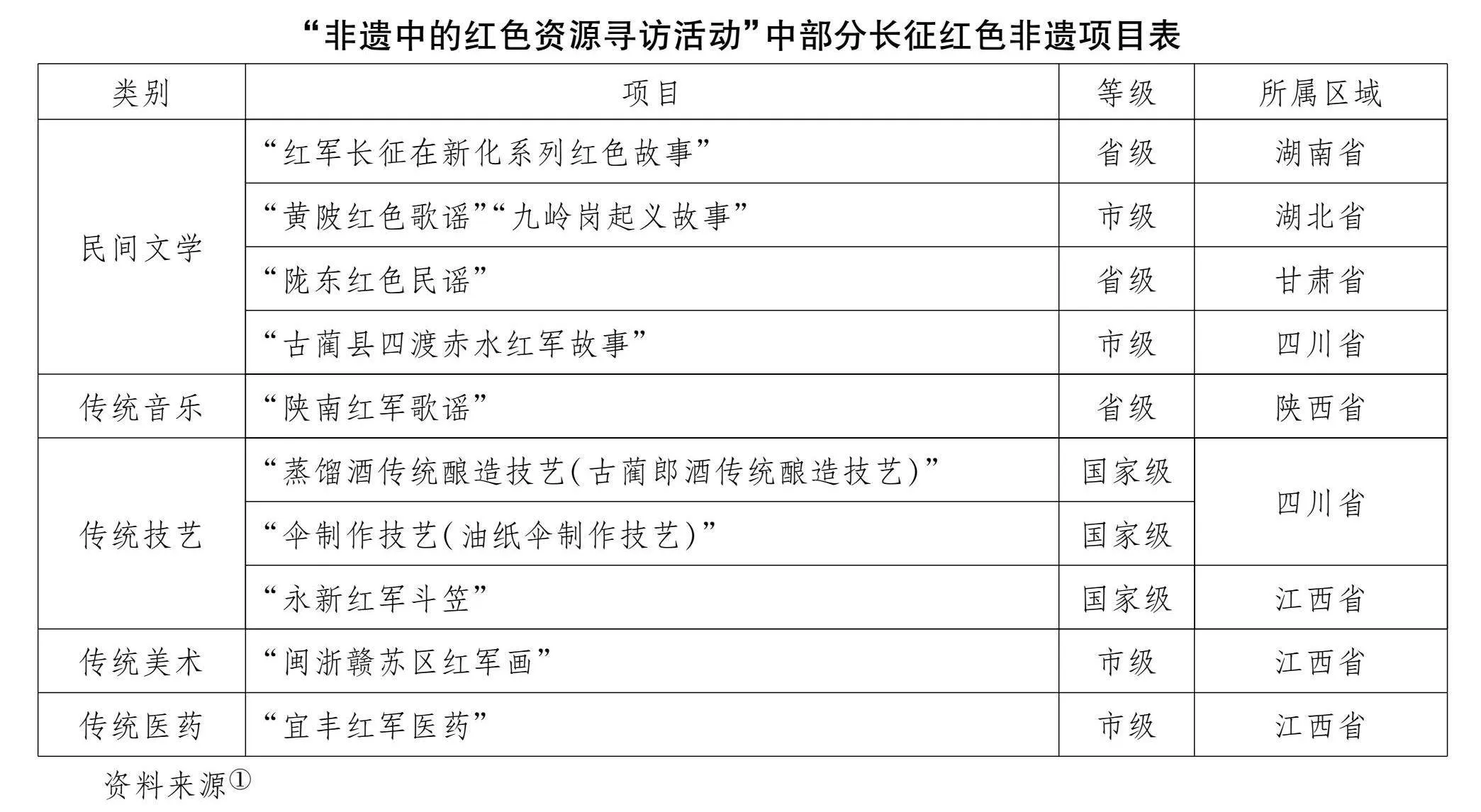

从长征国家文化公园沿线省(区、市)对长征红色非遗挖掘、整理、申报来看,长征红色非遗项目涵盖了民间文学、传统音乐、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统戏剧、传统技艺、传统美术、传统医药等类别,具体如下表所示。

本研究结合各地实践经验,提出长征红色非遗是“长征文化”主题内容与“非物质文化遗产”表现形式的有机结合体,深受长征文化及长征精神直接或间接影响。其内容构成主要有四类:一是红军在长征途中,直接或间接利用过的非遗项目,例如湖南湘西苗医苗药等;二是在长征途中红军创作并留存下来的项目,例如毛泽东创作的诗词、文艺工作者创作的戏曲等;三是在中国共产党创立或中国工农红军成立后,长征途中红军继续使用和流传下来的项目,例如苏区时期政治宣传口号、标语、民谣等;四是纪念长征、歌颂红军的一系列非遗项目,例如湖北黄梅戏《党的女儿》等。

(三)长征红色非遗的特点

长征红色非遗具有多样性。以非遗项目为载体,长征红色非遗形成了内涵丰富、形式多样、结构完整的内容体系,是长征红色资源从单一物质形态(红色遗址、革命文物等)向物质与非物质复合形态转变的重要支撑。同时,长征红色非遗本身具有丰富的历史内涵。长征是中国革命史上的一个重要事件,长征红色非遗承载着中国共产党的革命历程和斗争精神,具有深厚的历史底蕴和文化价值。长征途中涌现出许多优秀的文化艺术作品,如红色歌舞、长征文学、长征摄影等,这些非遗饱受长征时期革命文化浸润,大众化、通俗化和故事化特点明显,[7]形成了丰富多彩的红色文化体系,展现了多样性。

长征红色非遗具有活态性。与不可移动的革命遗址、纪念场馆和革命文物相比,长征红色非遗具有可移动、可展示、可创作、可参与的活态性特点,能够有效延伸红色资源应用场景和范围。

长征红色非遗具有群众性。长征红色非遗具有深厚的群众基础,对激发和引导群众自觉传承长征文化,弘扬长征精神,参与长征国家文化公园建设具有积极作用。特别是在民族地区,长征红色非遗所蕴含的少数民族传统文艺、技艺中的红色基因,是党领导各族人民团结一心努力奋斗的真实写照和历史积淀,对于教育引导各族群众不断增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,铸牢中华民族共同体意识,共同推动民族地区加快发展,具有突出的现实意义。

长征红色非遗具有融合性。非遗传承人以红色元素创作的非遗作品,如红色主题的传统绘画、石雕、木刻、泥塑、剪纸等,既是“长征文化+非遗”融合发展的主要成果,也是长征红色非遗的主要类型,为进一步拓展非遗技艺创作空间、丰富非遗作品形式、提高非遗的经济效益提供了有力支撑。

三、长征红色非遗在长征国家文化公园建设中的传承困境

“非遗”保护的核心是传承问题。[8]目前,各地在推进长征国家文化公园建设时,已经注意到长征红色非遗是重要的资源,但是由于长征红色非遗尚无统一概念界定和筛选标准,导致认识不足、底数不清和统筹协同不够等问题较为突出,具体表现在以下四个方面:

(一) 有部分整理,缺乏整体推进

目前,长征沿线各地通过寻访活动确定的的长征红色非遗屈指可数,且集中在民间文学、传统音乐、曲艺等个别非遗门类。实际上,长征沿线地区长征红色非遗涉及门类多、作品数量大、创新性强,但尚未从整体上对长征红色非遗进行全面普查,不能准确掌握长征红色非遗存续情况、保护传承与活化利用的现状,不利于长征红色非遗的整体保护和系统利用。

(二)有基层探索,缺乏顶层统筹

以四川省为例,四川省级层面尚未开展长征红色非遗有关工作,但是省内部分地区,特别是长征国家文化公园(四川段)沿线地区已经有不少实践探索。如:泸州市将古蔺县四渡赤水红军故事等长征红色非遗积极融入四川长征干部学院泸州四渡赤水分院教学、中国工农红军四渡赤水太平渡陈列馆讲解之中,并引导和支持非遗传承人紧扣“长征文化”主题,创作红色故事版船工号子、苗族蜡染《太平渡》、石雕《石顶烽火》等红色元素作品。巴中市将长征红色非遗与研学旅游相结合,在川陕革命根据地博物馆开展“我为红军打草鞋”“我为红军纺线织布”等传统技艺体验活动。在平昌县中国工农红军石刻标语园推出书写红军标语特色活动。由于缺乏更高层面的统筹协调,各地自发的点状实践探索存在较为明显的随意性与短期性,不利于长征红色非遗资源的可持续利用。

(三)有特色产品,缺乏品牌引领

长征国家文化公园沿线各省(区、市)之间的长征红色非遗特色与品牌参差不齐,如“湘赣红”“民族圣地,红色延安”等知名品牌深入人心,但是相比而言,还有大量的长征红色非遗知名度、影响力还有提升空间。另外,非遗传承人创作的红色非遗作品,大多依靠传统方式销售,对电商平台的利用程度不够,尚未打造出在淘宝天猫年成交额过亿元的非遗产品品牌,制约了长征红色非遗社会效益、经济效益的有效发挥。

(四)有传承广度,缺乏保护力度

我国已经建立了比较完善的非物质文化遗产保护和传承体系,因此长征红色非遗的保护特别是长征国家文化公园沿线各省(区、市)之间的保护和传承具有一定的保障。但是,由于长征时期的文化活动大部分发生在特定的历史背景下,许多文化传统和技艺仅限于特定地区或少数传承人,濒临消失的风险。再加上在现代社会的快速发展和城市化进程中,长征红色非遗的传承环境发生了很大变化,导致传统技艺和习俗逐渐失传。此外,长征红色非遗在市场经济条件下也面临着生存困难,仅靠政府的少量补贴,传承人缺乏更多的经济收入来源和市场支持,难以保持传统技艺的传承。

四、长征红色非遗在长征国家文化公园建设中的传承实践进路

长征红色非遗由于其概念形成较晚,实践探索处于初期,在长征国家文化公园建设中面临传承困境等原因,使对其实施有效的保护受到制约。未来,在长征国家文化公园建设中,需要政府相关部门从工作机制的构建入手,在各地寻访的基础上,做好长征红色非遗的全面普查工作,积极引导和支持相关创作,做好活化利用长征红色非遗,真正让长征红色非遗既有量的把握又有质的保护,既有普遍的传承又有特色的创新。

(一)建立健全长征红色非遗融入长征国家文化公园建设的工作机制

各省(区、市)长征国家文化公园建设工作领导小组,可以明确将长征红色非遗挖掘、整理、保护与利用作为长征国家文化公园建设的重要内容,纳入相关规划和工作部署,特别是作为长征国家文化公园文旅融合区建设的重要内容和重点项目,让长征红色非遗更好融入和服务长征国家文化公园建设。加强宣传、发改、文化旅游、文物、教育、党校(行政学院)等部门协作力度,引导和支持长征红色非遗有机融入文化建设、教育培训、旅游研学、乡村振兴等工作之中,形成强大工作合力。利用各区域之间的专项工作组联席会议机制,加强长征红色非遗资源挖掘利用合作,共同开发长征红色非遗资源的突出价值和丰厚内涵,形成集群效应和联动效应。

(二)全面启动长征红色非遗普查工作

可以由文化和旅游部门牵头,启动长征红色非遗普查工作,以长征国家文化公园沿线地区为资源普查重点区域。建立以党史、军史、文化遗产及文物保护等方面专家、非遗传承人等为主体的专家组,研究制定长征红色非遗普查标准体系、工作规程、技术规范、成果要求等。依托普查成果,形成《全国长征红色非物质文化遗产资源目录》,建立长征红色非遗专题数据库,进一步整理研究长征红色非遗价值,积极甄选推荐符合条件的长征红色非遗申报省级、国家级非遗代表性项目。

(三)鼓励长征红色非遗主题创作

非遗的保护传承需要市场“补血”和 “造血”。[9]长征红色非遗的传承,可以借鉴非遗生产性保护机制和经验,鼓励和支持非遗传承人、文创机构和个人等,创作主题鲜明、贴近生活的长征红色非遗作品。利用特色旅游商品大赛等平台,举办长征红色非遗作品展示与创作大赛。加大国家艺术基金、省级艺术基金等对长征红色非遗剧目、作品的支持力度。利用“非遗+电商”模式,扩大销售范围和消费群体。注重长征红色非遗领域的知识产权保护工作,保障非遗传承人相关权益。支持和帮助长征红色非遗与干部教育、研学旅行、红色旅游等结合,将长征红色非遗资源融入长征沿线各地“重走长征路”红色旅游精品线路、“非遗之旅”线路规划,扩大长征红色非遗应用场景和范围,充分发挥长征红色非遗社会效益和经济效益。

(四)打造长征红色非遗地域品牌

在长征国家文化公园建设中,沿线各地要深入挖掘和利用长征文化资源和非遗资源优势,积极打造长征红色非遗区域公共品牌。支持长征红色非遗主题微电影、短视频创作和展播,借助非物质文化遗产节等平台,主办长征红色非遗主题研讨、论坛,加大长征红色非遗研究力度、阐释力度和宣传力度。四川、江西、湖南、重庆、贵州等长征国家文化公园沿线地区要加强区域合作,统筹推进各地长征红色非遗资源挖掘利用工作,实现政策协同、资源共享、平台共建、市场相通、活动联办,共同扩大长征红色非遗品牌影响力。

(五)全面推进长征红色非遗数字化传承

长征红色非遗数字化传承是指利用现代科技手段,将长征红色非遗进行数字化保存、展示和传播。数字化传承不仅可以有效地保存这些宝贵的文化遗产,还可以使更多人了解和重视这些传统文化,在推动文化传承和发展方面发挥重要作用。数字化传承的首要任务是对长征红色非遗进行系统性整理和数字化记录。通过数字化技术,可以将各种形式的文化元素如音乐、舞蹈、戏剧等进行数字化处理,使其能够长期保存并方便传播。同时,数字化传承也可以借助互联网和社交媒体等平台,将这些文化遗产推荐给更多的受众,促进文化的传承和交流。

在数字化传承的过程中,需要不断完善数字化技术,提高传承的质量和效果。此外,还需要加强对文化遗产的版权保护和安全管理,确保数字化传承工作的顺利进行。同时,政府部门和相关机构也应该加大对数字化传承工作的支持和投入,为长征红色非遗的数字化传承提供更好的环境和条件。

(六)加强长征红色非遗全民教育

长征红色非遗全民教育是指通过各种形式的教育活动,将长征红色非遗传承下去,使更多的人了解、认同和珍惜这一宝贵的文化遗产。全民教育不仅可以加深人们对长征红色非遗的了解,还可以激发后人对长征文化的保护热情和爱国情怀。在全民教育中,应注重多种形式的结合,如学校教育、社会宣传、文化活动等,让更多的人从小就接触并熟悉长征红色非遗。特别是在学校教育中,应该将长征红色非遗的教育内容融入各个学科中,让学生在不知不觉中接受这一文化的熏陶。另外,还应该注重实践教育,通过实地参观考察、亲身体验等方式,让学生更加深入地了解和感受长征红色非遗的魅力。同时,还可以通过各类比赛、展览等活动,激发学生对长征红色非遗的兴趣和热爱,从而更好地传承下去。

(七)推动长征红色非遗国际化交流合作

长征红色非遗是中国革命史上具有重要意义的文化遗产,其独特的历史价值和文化内涵吸引着国际社会的关注。通过国际交流与合作,可以更好地传播和弘扬长征精神,增进国际社会对中国传统文化的了解和认同。一方面,加强长征红色非遗在国际上的展示,可以吸引更多外国人士前来学习和探寻,促进文化的交流与融合;另一方面,通过国际交流,可以为长征红色非遗的保护与传承提供更多的合作机会。因此,提高长征红色非遗在国际上的影响力与认知度,对于推动中华优秀传统文化的传承与发展具有重要意义。第一,建立长征红色非遗国际合作机制。通过举办国际学术研讨会、展览等活动,促进各国专家学者之间的交流与合作,共同推动长征文化的传承与发展。同时,可以与国际非政府组织合作,利用其在文化遗产保护方面的资源与经验,共同探讨长征红色非遗的保护与传承策略。还可以借助国际文化交流平台,如联合国教科文组织等机构,加强长征红色非遗在国际上的宣传与推广。通过开展文化交流活动、举办文化节等方式,使国际社会了解和认识长征文化,促进中外文化交流与互鉴。第二,共同分享长征红色非遗跨国传承经验。长征红色非遗是中国革命文化的重要组成部分,其在国内有深厚的文化底蕴,在国际上也具有独特的价值和影响力。跨国传承经验分享可以促进长征红色非遗在国际上的传播。通过与其他国家的文化交流,可以让更多的人了解和认识长征红色非遗,从而增强其在国际上的影响力。

未来,长征红色非遗有望在中华优秀传统文化的传承和发展中作出更大的贡献。在未来的研究中,还需要更加深入地挖掘长征红色非遗的历史内涵和文化意义,加强相关文化遗产资源的保护和传承工作,推动这一宝贵文化遗产得到更好的传承和发展。

【参考文献】

[1][6][7] 王兆峰、陈勤昌:《长征红色非物质文化遗产:内涵特质、传承挑战与活化路径》,《旅游学刊》,2023年第6期。

[2]吴红巧:《“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏编者按》,《旅游学刊》,2023年第6期。

[3]魏旭、孔德扬:《非遗引入应用型高校设计教学实际初探——以无锡太湖学院艺术学院为例》,《美术大观》,2018年第1期。

[4]刘思诚:《非物质文化遗产:一宗重大的文化旅游资源》,《财经研究》,2019年第6期。

[5] 周刚志、王星星:《红色主题非物质文化遗产的基本内涵、立法现状及法律对策》,《中国非物质文化遗产》,2023年第3期。

[8] 杨颖兮、陈秀梅:《非物质文化遗产的共识性创新——以福建省 “漆艺+”艺术创新实践为例》,《福建论坛》(人文社会科学版),2021年第5期。

[9] 马知遥、刘智英、刘垚瑶:《中国非物质文化遗产保护理念的几个关键性问题》,《民俗研究》,2019年第6期。

(责任编辑:孙开庆)