辽河三角洲湿地能量交换特征

摘要:为探究辽河三角洲湿地能量交换特征,利用中国气象局东北地区生态与农业气象野外科学试验基地盘锦水稻试验站2019年的观测数据,分析盘锦湿地稻田平均场特征和感热通量、潜热通量以及辐射收支情况。结果表明,研究区年平均气温10.9 ℃,年降水量747.8 mm,降水主要发生在5—9月,约占年降水量的88.7%;全年以西南风为主,其次为东北风,春季风速较大,其他季节风速较小。各季节感热通量和潜热通量最大值均集中在中午,感热通量在春季最大,全年平均值为9.26 W/m2;潜热通量集中在5—9月,年平均值为53.39 W/m2。太阳总辐射是影响净辐射的主要因素,各季节净辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向下短波辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向上短波辐射表现为春季>夏季>冬季>秋季。在湿地与大气的能量交换中,全年以潜热交换为主,其中春季和夏季以感热交换为主,秋季和冬季以潜热交换为主;Bowen比与风速、蒸散系数与饱和水汽压差呈正相关,蒸散系数与风速呈负相关,Bowen比随饱和水汽压差的增加先迅速减小后缓慢增加至趋于稳定。

关键词:湿地;能量交换;辽河三角洲;特征

中图分类号:P425.2+3 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2024)09-0052-08

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.09.010 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Energy exchange characteristics of wetlands in the Liaohe River Delta

MIAO Jing1,2, YANG Tong-yu2,3, YI Xi-yan1,2, SUN Lin-lin1,2, YUAN Chao1,2, ZHAO Shuo1,2

(1. Panjin National Climate Observatory, Panjin 124010, Liaoning, China;2.Panjin Meteorological Bureau, Panjin 124010, Liaoning,China;

3. Ecological Meteorology and Satellite Remote Sensing Center of Liaoning Province, Shenyang 110166, China)

Abstract: To explore the energy exchange characteristics of wetlands in the Liaohe River Delta, the observation data from the Panjin Rice Experiment Station of the Northeast Ecological and Agricultural Meteorological Field Scientific Experiment Base of the China Meteorological Administration in 2019 were used to analyze the average field characteristics, sensible heat flux, latent heat flux, and radiation budget of paddy fields in Panjin Wetland. The results showed that the average annual temperature in the study area was 10.9 ℃, and the annual precipitation was 747.8 mm. Precipitation mainly occurred from May to September, accounting for about 88.7% of the annual precipitation;throughout the year, southwest winds dominated, followed by northeast winds. The wind speed was higher in spring and lower in other seasons. The maximum sensible heat flux and latent heat flux in each season were concentrated at noon, while the sensible heat flux was highest in spring, with an average annual value of 9.26 W/m2;the latent heat flux was concentrated from May to September, with an annual average of 53.39 W/m2. The total solar radiation was the main factor affecting net radiation, and the net radiation in each season showed the order of spring>summer>autumn>winter;the downward shortwave radiation was manifested as spring>summer>autumn>winter;upward shortwave radiation was manifested as spring>summer>winter>autumn. In the energy exchange between wetlands and the atmosphere, latent heat exchange was dominant throughout the year, with sensible heat exchange being dominant in spring and summer, and latent heat exchange being dominant in autumn and winter;the Bowen ratio was positively correlated with wind speed, evapotranspiration coefficient and saturated vapor pressure difference, and the evapotranspiration coefficient was negatively correlated with wind speed. The Bowen ratio first rapidly decreased and then slowly increased to stabilize with the increase of saturated vapor pressure difference.

Key words: wetland; energy exchange; Liaohe River Delta; characteristic

陆气相互作用是气候系统中的重要物理过程,其对于区域性天气和气候有重要影响[1,2]。陆气之间物质与能量交换可以表征地面与大气之间相互作用的强弱,也是影响大气运动的重要因素,其时空变化也决定着水文和气候环境的变化[3-5]。

地形、海拔、植被覆盖和土壤类型等的差异会导致不同的陆面过程,同时陆面和大气之间持续不断地进行水分与能量交换[6-8]。潜热通量与感热通量是陆气传输过程中的2个重要因素,也是下垫面热量平衡方程的重要影响因子,是气象学和大气物理学的研究重点[9-11]。湿地是珍贵的自然资源,具有不可替代的生态系统功能,享有“地球之肾”美誉。湿地对区域气候有重要的调节作用[12],与大气之间通过感热、潜热、动量和CO2等能量交换相互作用,形成特有的湿地生态系统和区域气候环境[13,14]。三江平原湿地系统[15]、青海湖高寒嵩草甸湿地[16]、黄河源区高寒草地[17]、黄河三角洲地区[18]等湿地生态系统都已经开展了关于地表能量平衡和水热通量变化的观测研究和特征分析,并探讨影响物质和能量交换的主要因素,在湿地、大气相互作用的观测研究上取得一定进展。水稻湿地作为湿地生态系统中的重要类型,其能量平衡研究也具有重要意义。然而,目前在水稻湿地能量平衡研究方面还存在一些问题需要进一步探讨。首先,水稻湿地的能量平衡特征及其影响因素尚不十分清楚。水稻湿地的生态环境复杂,其能量平衡受多种因素的影响,如水稻生长状况、水位变化、气象条件等。因此,深入研究水稻湿地的能量平衡特征及其影响因素,对于揭示水稻湿地生态系统的物质和能量交换规律具有重要意义[19-21]。

全球气候变化对湿地生态系统的影响日益显著,而水稻湿地作为其中的重要组成部分,其能量平衡特征在全球气候变化背景下的响应机制也需要进一步探讨。这将有助于深入了解水稻湿地生态系统的能量交换规律,为湿地生态保护和修复提供科学依据。因此,本研究利用中国气象局东北地区生态与农业气象野外科学试验基地盘锦水稻试验站2019年1—12月的观测数据,分析盘锦市水稻湿地平均场特征和感热、潜热通量以及辐射收支情况,以反映辽河三角洲湿地能量交换特征。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

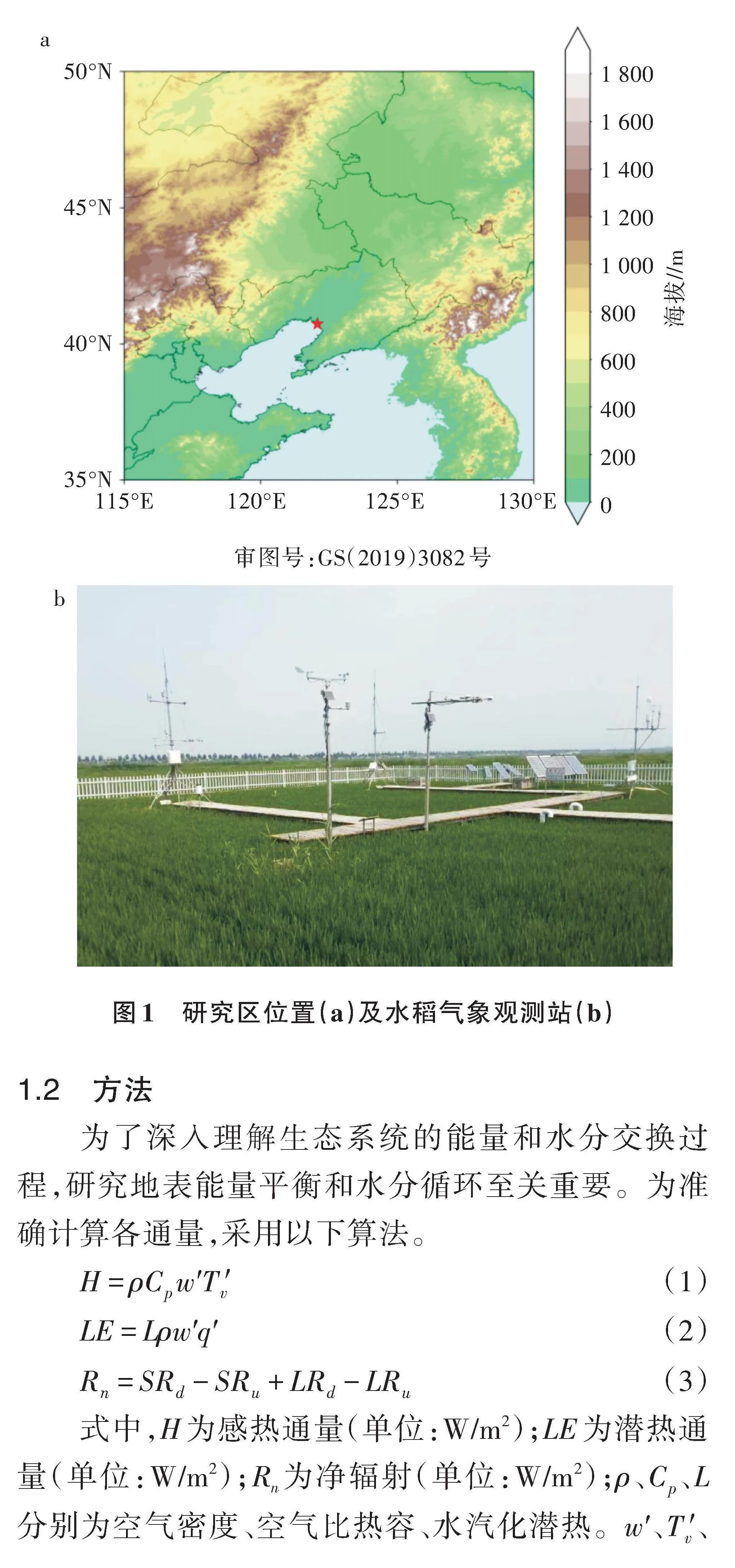

辽河三角洲地处辽河、大辽河入海口交汇处,属于大陆性半湿润的温带季风气候,四季分明,雨热同期,5—9月盛行西南风,降水集中在7—9月,年日照时数为2 697.61 h[22]。盘锦湿地稻田(40°40′—41°27′N,121°30′—122°30′E)是辽河三角洲的主体,位于双台河口自然保护区[23]。

中国气象局东北地区生态与农业气象野外科学试验基地盘锦水稻试验站位于盘锦湿地稻田内(图1),以水稻生态系统为研究对象。场内的主要观测仪器包括梯度观测系统,观测包括风向、风速、太阳总辐射、净辐射、光和有效辐射、气温、土壤温度、土壤热通量等;涡动相关通量观测系统主要观测瞬时三维风速、水汽绝对密度、超声虚温、CO2绝对密度、气压等;雨量筒用于观测降水量。通过涡动相关通量和梯度观测系统的长期观测和试验,研究盘锦市水稻湿地生态系统的功能结构,揭示湿地生态系统与大气之间的能量交换规律与机制[24]。

1.2 方法

为了深入理解生态系统的能量和水分交换过程,研究地表能量平衡和水分循环至关重要。为准确计算各通量,采用以下算法。

[H=ρCpwT′v] (1)

[LE=Lρwq] (2)

[Rn=SRd-SRu+LRd-LRu] (3)

式中,H为感热通量(单位:W/m2);LE为潜热通量(单位:W/m2);Rn为净辐射(单位:W/m2);[ρ]、[Cp]、L分别为空气密度、空气比热容、水汽化潜热。[w]、[T′v]、[q]分别为垂直速度、空气虚温和比湿的脉动值。SRd、SRu、LRd、LRu分别为向下短波辐射(太阳总辐射)、向上短波辐射(地表反射辐射)、向下长波辐射(大气逆辐射)和向上长波辐射(地表长波辐射)。

Bowen比可以表征陆面过程的气候特征,通过Bowen比能量平衡方法可以估算湍流热量和水汽通量[25],较好地反映生态系统的干湿状况[26] 和潜热、感热通量在能量分配中的贡献度[27]。

[β=HLE] (4)

[Kc=LELE+H] (5)

式中,β为Bowen比,是垂直方向上温度梯度和湿度梯度的函数;Kc为蒸散系数,表示植物对水分利用的效率;H为感热通量;LE为潜热通量。

1.3 数据处理

观测资料选取2019年1—12月的数据,使用Eddypro软件对涡动相关资料进行处理,具体处理流程参照文献[28,29]。

对Eddypro软件输出的30 min通量值进行筛选,剔除仪器出错时的数据,剔除超出正常数据范围的异常值,剔除夜间弱湍流的数据(摩擦速度u*小于0.15 m/s)[30],对潜热通量剔除降水前后1 h的数据。经过质控后感热通量有效数据为75%,潜热通量有效数据为67.6%,符合数据缺失的可控比率。

经过严格的质量控制后,对通量数据中的缺失值采用平均昼夜变化法进行估算。具体而言,日间时段的缺失数据参考缺失时刻前后14 d内同一时刻的平均值来进行插值;而对于夜间时段的缺失数据,则采用缺失时刻前后7 d内同一时刻的平均值进行插值处理[31]。这种方法有助于确保估算结果的准确性和可靠性。

依据研究区的实际气候状况,将季节划分为4季:3月、4月、5月为春季,6月、7月、8月为夏季, 9月、10月、11月为秋季,12月、1月、2月为冬季。

2 结果与分析

2.1 平均场特征

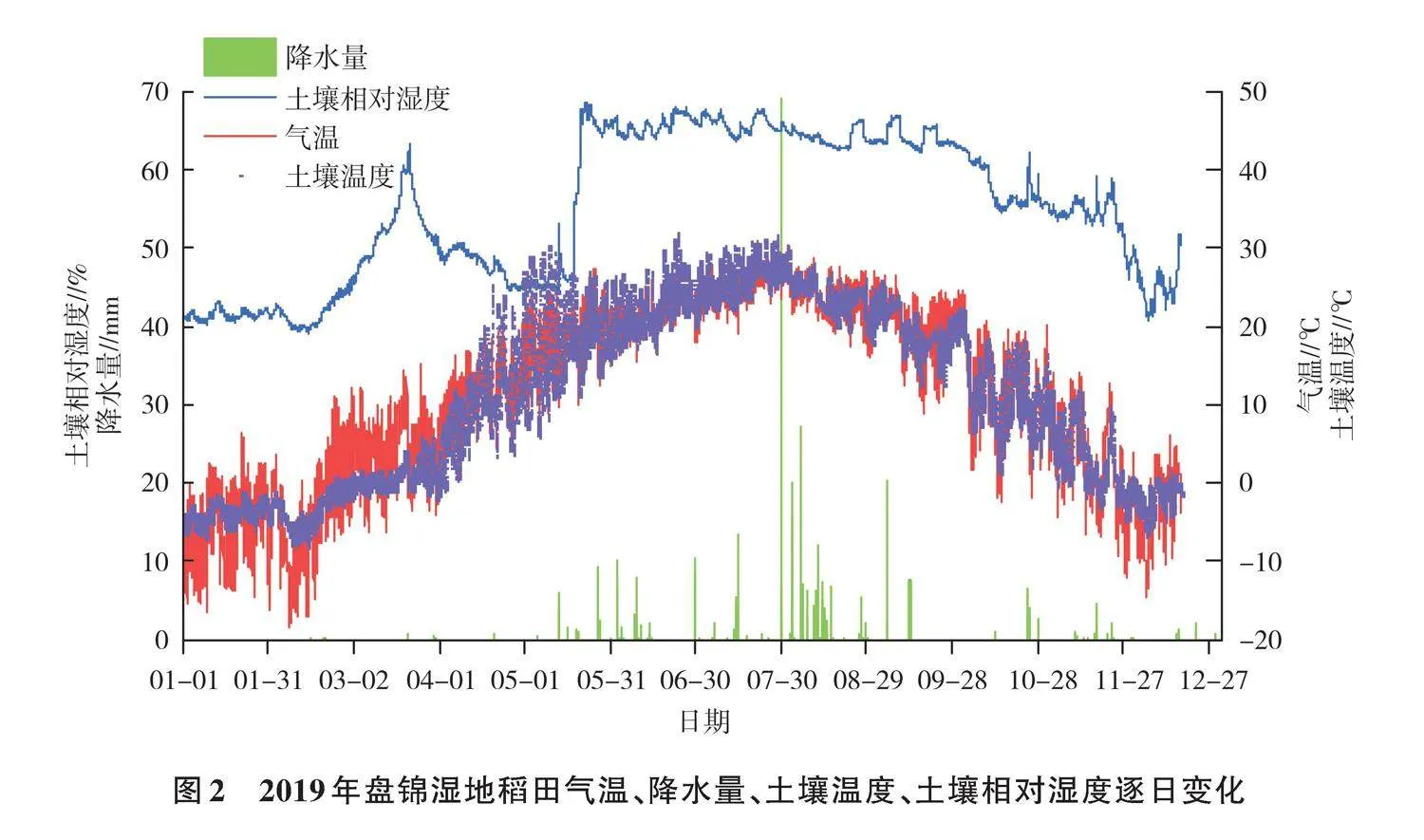

2.1.1 气温、降水量、土壤温度、土壤相对湿度 气温、降水量、土壤温度和土壤相对湿度等环境因素对水稻的生长都有重要影响。由图2可知,气温与土壤温度全年变化趋于一致,年平均气温10.9 ℃,最高气温30.9 ℃,最低气温-18.4 ℃;夏季土壤温度略高于气温(最高土壤温度32.1 ℃)。年降水量747.8 mm,降水主要发生在5—9月,约占全年降水量的88.7%。夏季随着降水量的增加,土壤相对湿度也明显增加,且保持较高湿度,入秋后土壤相对湿度逐渐下降,冬季土壤相对湿度偏低,初春土壤相对湿度有明显的波峰,这与冬季积雪融化有密切关系。

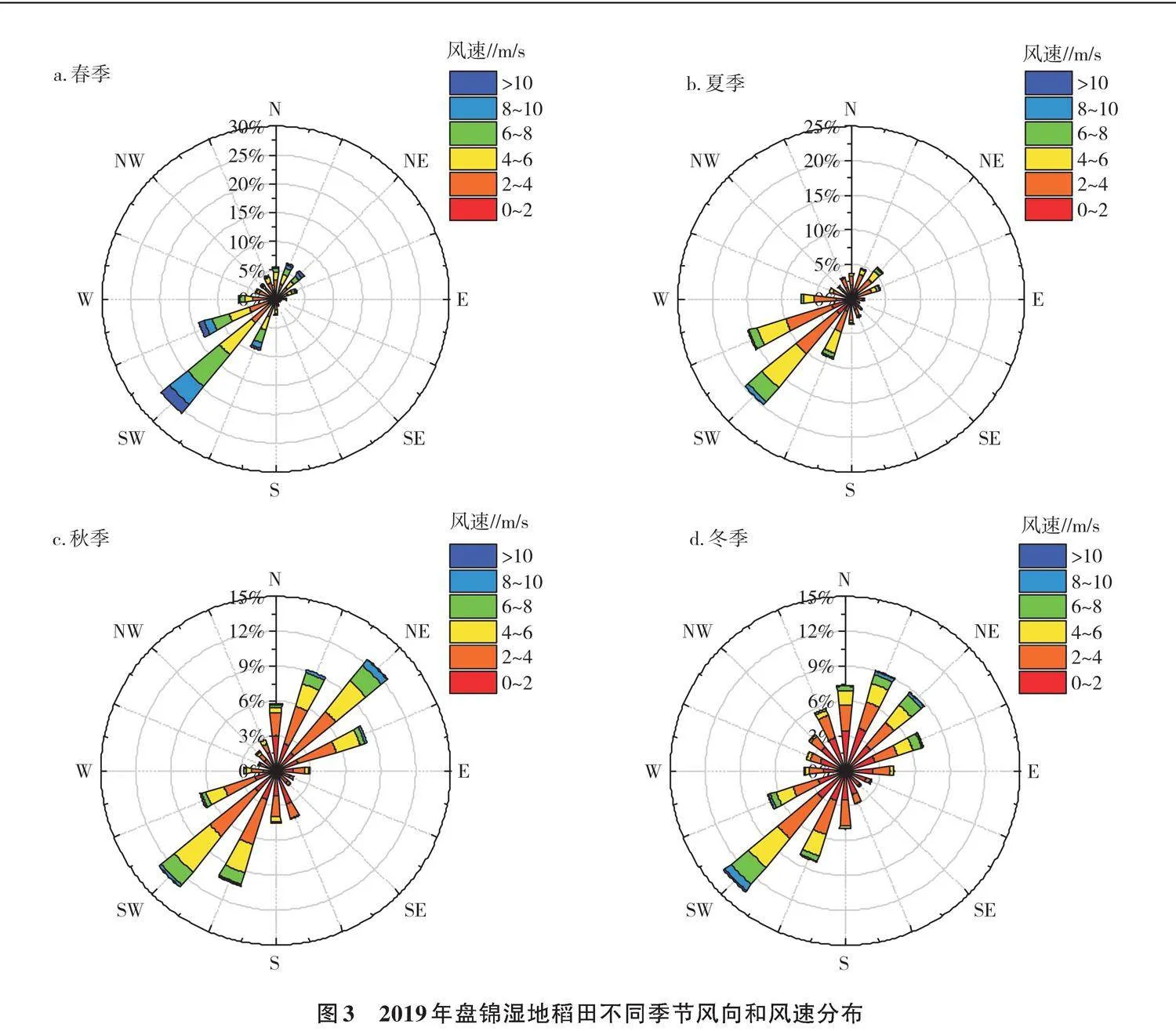

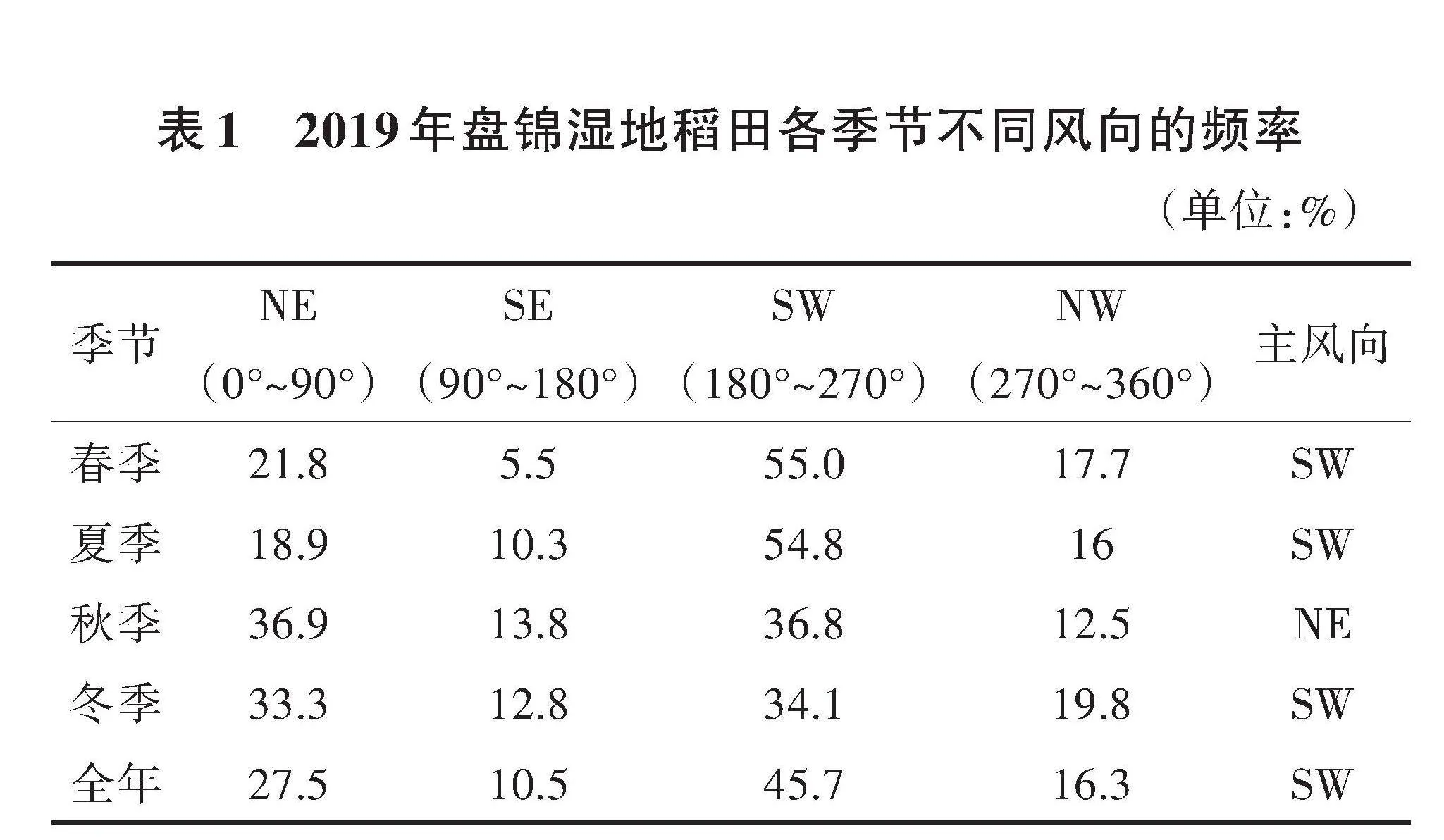

2.1.2 风向、风速 图3显示2019年盘锦湿地稻田在不同季节风向和风速的分布特征。春季和夏季,主风向均为西南风,占比分别为55.0%和54.8%,其中春季较大,风速集中在4~8 m/s,最大风速超过10 m/s;夏季风速与春季相比较小,风速集中在2~6 m/s。秋季和冬季主导风向均为西南风和东北风,占比分别为36.8%、36.9%和34.1%、33.3%,风速集中在2~6 m/s。全年以西南风为主(45.7%),其次为东北风(27.5%),如表1所示。

2.2 感热通量和潜热通量的变化特征

研究区感热通量大值区集中在春季(3—5月)(图4a),日平均最大值为71.77 W/m2(5月17日),日平均最小值为-36.21 W/m2(11月21日),年平均值为9.26 W/m2。潜热通量大值区集中在春末到秋初的植物生长季(5—9月)(图4b),日平均最大值为164.36 W/m2(7月4日),日平均最小值为-0.22 W/m2(1月12日),年平均值为53.39 W/m2,生长季植被和土壤水分蒸发强烈,湿地向上输送水汽充足,因此生长季潜热通量较大。

感热通量和潜热通量的日变化均呈单峰型结构(图5)。夜间时,由于地面长波辐射,地表温度低于近地层空气温度,空气将能量传到地表,此时的感热通量为负值(图5a);白天时,由于太阳辐射增强,感热通量明显增加,各季节最大值集中在11:00— 12:30。春季感热通量峰值明显高于其他季节,此时植物仍未生长,冬季积雪已融化蒸发,土壤比热容小,升温快,感热通量较大,最大值为152.93 W/m2;夏季植物生长茂盛,降水丰沛,土壤相对湿度大,比热容增大,升温慢,感热通量低于其他季节。

潜热通量日平均变化在不同季节均为正值(图5b),即湿地生态系统的水汽全天向上输送,表明该湿地水分充足、水循环活跃、生态系统完善。夏季潜热通量明显高于其他季节,由于水汽充足,受太阳辐射加热影响,蒸发强烈,大量水汽从地表向上输送至大气,最大值为213.41 W/m2;冬季土壤含水量较低,潜热通量较小,尤其在夜间潜热通量几乎为零。春秋两季潜热通量变化基本保持一致,各季节最大值集中在10:00—12:30。

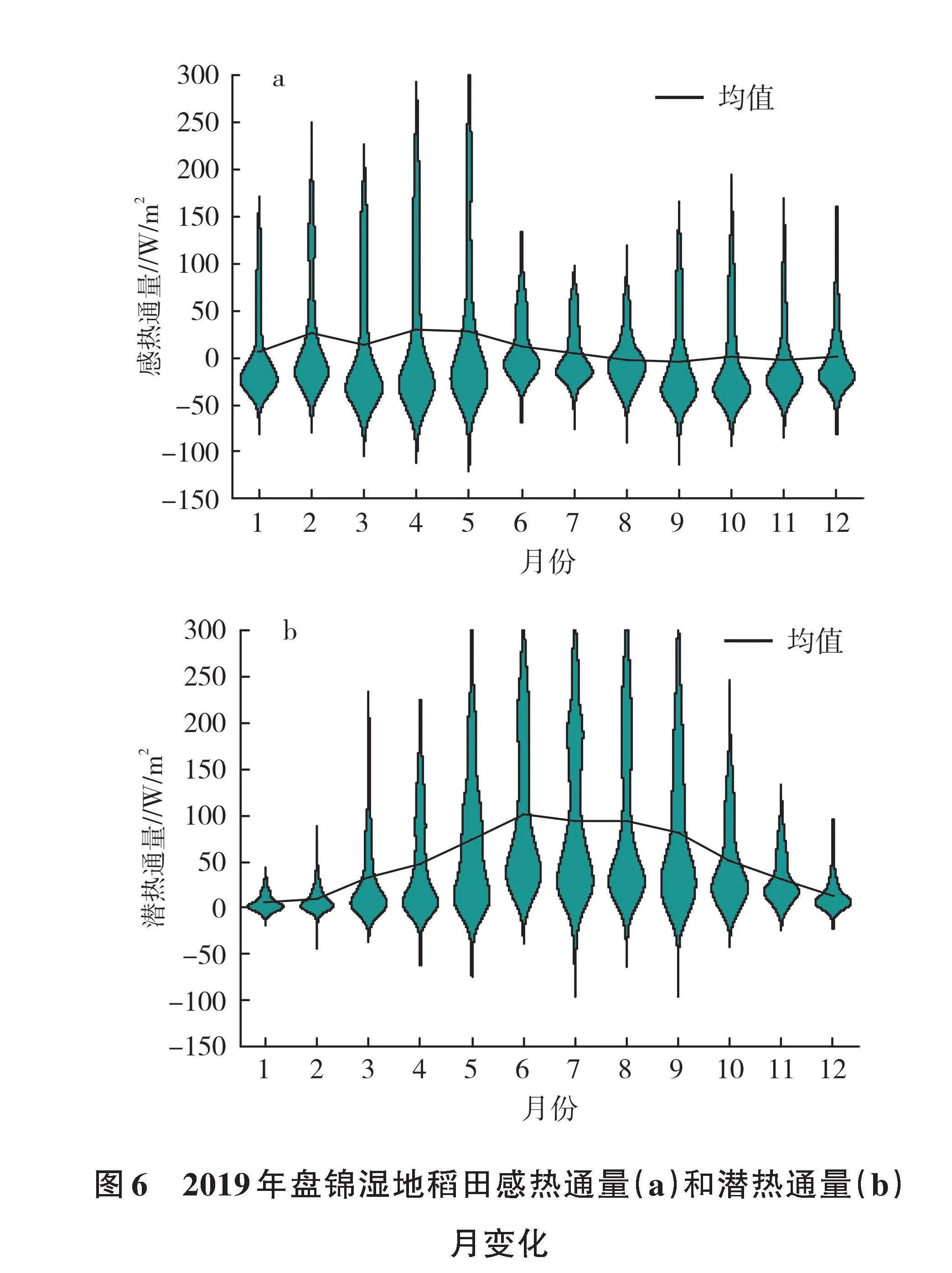

感热通量逐月变化波动较小(图6a),春季较大,其他季节较小,其中4月感热通量均值最大(29.49 W/m2),9月最小(-4.4 W/m2)。潜热通量呈单峰曲线变化(图6b),且各月的潜热通量均值均为正值,其中6月最大(102.14 W/m2),1月最小(5.49 W/m2)。冬季湿地冻结,植物凋萎,潜热通量接近于零;春季冰雪融化,潜热通量逐渐增加;春末随着东亚夏季风建立,气温不断升高,伴随降水量的增加,湿地表面湿度和土壤湿度增加,蒸发能力增强,湿地生态系统潜热通量明显增大,夏季(6—8月)潜热通量达到最大;秋季植物进入枯萎期,气温逐渐降低,枝叶枯黄导致植物蒸腾能力减弱,且土壤蒸发量也减少,导致潜热通量逐渐减小。

2.3 辐射收支情况

盘锦湿地稻田生态系统各季节辐射收支情况日变化特征均表现为单峰曲线(图7)。净辐射变化与地表受到的向下短波辐射变化趋势基本一致,说明太阳总辐射是影响净辐射的主要因素。净辐射的产生和累积发生在白天,日出后随太阳辐射的增强,净辐射增强,中午12:00左右达到最大值,午后逐渐减弱。各季节净辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向下短波辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向上短波辐射表现为春季>夏季>冬季>秋季;向下长波辐射表现为春季>秋季>冬季>夏季;向上长波辐射表现为春季>冬季>夏季>秋季,各季的区别较小。夏季净辐射小于春季,是由于夏季降雨频发,阴雨天云层遮盖以及水面反射等原因,导致太阳总辐射减少,净辐射较小[32];而冬季、春季向上长波辐射较大与积雪覆盖的高反射率有关。

2.4 感热通量和潜热通量的能量占比

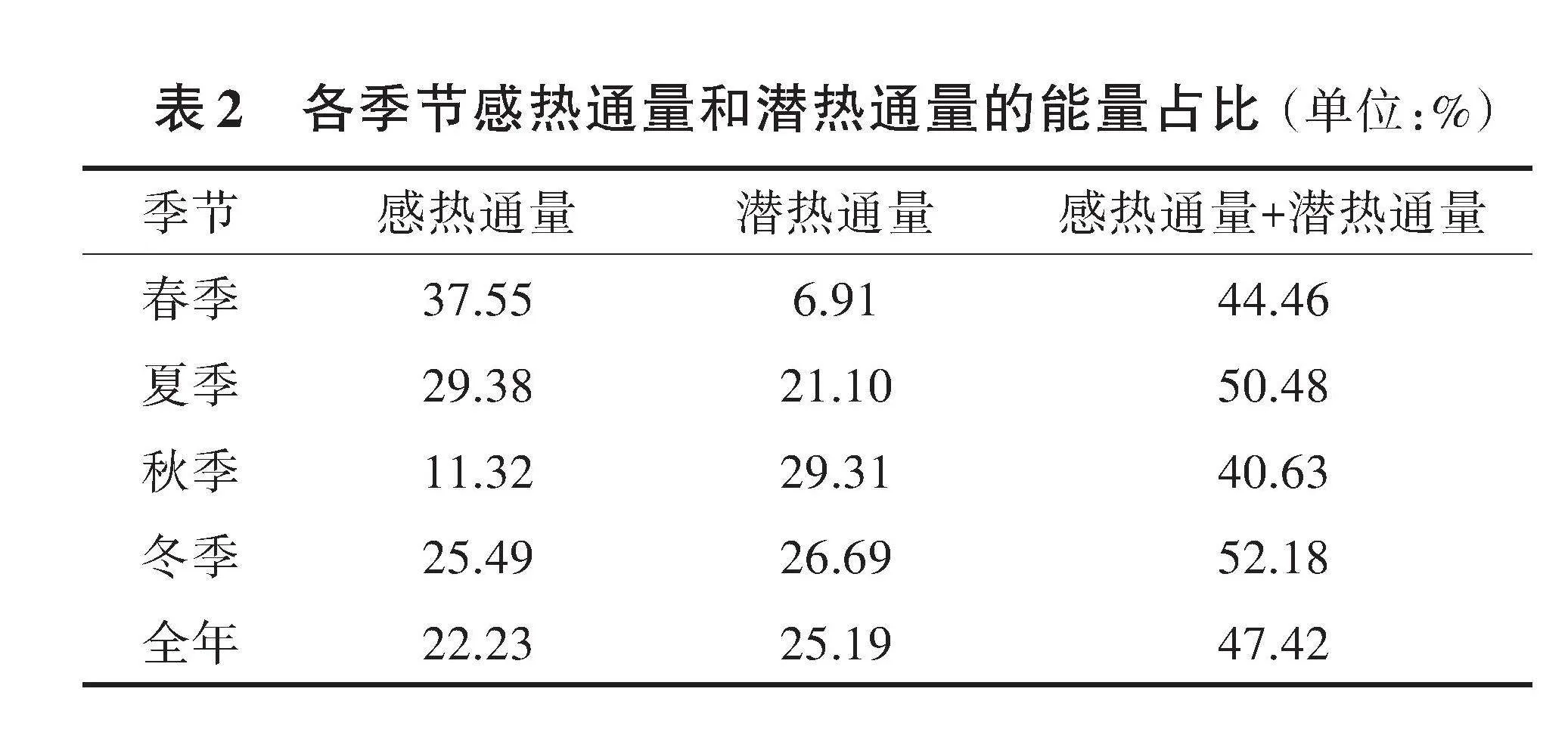

净辐射主要以潜热和感热方式加热大气,因此分析感热通量、潜热通量与净辐射的关系对地表能量平衡有重要意义[33]。通过分析发现(图8,表2),在湿地与大气的能量交换中,全年以潜热交换为主,其中春季和夏季以感热交换为主,秋季和冬季以潜热交换为主;在春季和秋季,感热交换和潜热交换差异较大。

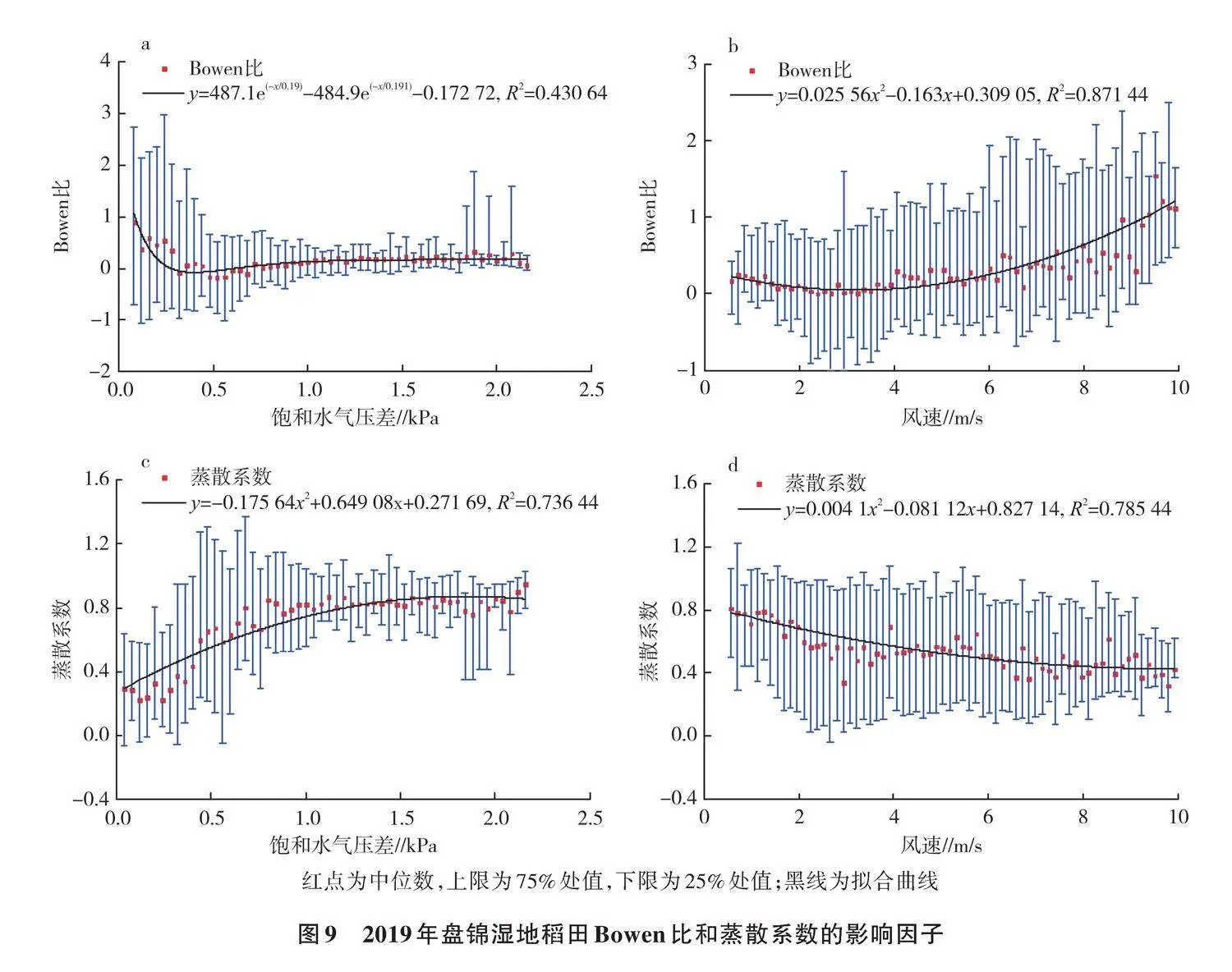

2.5 Bowen比和蒸散系数的影响因子

为探寻能量通量与气象因子的关系,选取饱和水汽压差和风速与Bowen比和蒸散系数做相关性分析(图9)。在饱和水汽压差小于0.3 kPa时,Bowen比随饱和水汽压差增加而迅速减小,在饱和水汽压差超过0.3 kPa后Bowen比略有回升,之后Bowen比保持平稳(图9a);在风速小于3 m/s时,Bowen比呈微弱的下降趋势,在风速超过3 m/s后Bowen比逐渐增加(图9b)。蒸散系数随饱和水汽压差增加而增加,当饱和水汽压差超过1.5 kPa后蒸散系数维持稳定(图9c);蒸散系数随风速的增大而缓慢减小(图9d)。

饱和水汽压差是饱和水气压与空气中实际水汽压的差值,影响植物气孔闭合,进而控制植物蒸腾和光合等生理过程,对盘锦湿地生态系统蒸散过程有促进作用。风速描述了湿地生态系统平均场的风速特征,与Bowen比呈正相关,与蒸散系数呈负相关。

3 小结

利用中国气象局东北地区生态与农业气象野外科学试验基地盘锦水稻试验站2019年1—12月的观测数据,分析盘锦湿地稻田平均场特征和感热、潜热通量以及辐射收支情况,以反映辽河三角洲湿地能量交换特征,得到如下结论。

1)研究区年平均气温10.9 ℃,最高气温30.9 ℃,最低气温-18.4 ℃,气温与土壤温度全年变化趋于一致;年降水量747.8 mm,降水主要发生在5—9月,约占全年降水量的88.7%,表现为雨热同季的温带季风气候。全年以西南风为主,其次为东北风,春季风速较大,其他季节相对较小。

2)感热通量和潜热通量的日变化均呈单峰型结构,各季节感热通量最大值集中在11:00—12:30,潜热通量最大值集中在10:00—12:30。感热通量在春季(3—5月)最大,其中4月最大(29.49 W/m2),9月最小(-4.4 W/m2),年平均值为9.26 W/m2。潜热通量集中在春末到秋初的植物生长季(5—9月),6月最大(102.14 W/m2),1月最小(5.49 W/m2),年平均值为53.39 W/m2。春末随着东亚夏季风建立,气温不断升高,伴随降水量的增加,湿地表面湿度和土壤湿度增加,蒸发能力增强,湿地生态系统潜热通量明显增大;秋季植物进入枯萎期,气温逐渐降低,枝叶枯黄导致植物蒸腾能力减弱,且土壤蒸发量也减少,导致潜热通量逐渐减小。

3)各季节辐射收支情况日变化特征均表现为单峰曲线,净辐射变化与地表受到的向下短波辐射变化趋势基本一致,说明太阳总辐射是影响净辐射的主要因素。各季节净辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向下短波辐射表现为春季>夏季>秋季>冬季;向上短波辐射表现为春季>夏季>冬季>秋季;向下长波辐射表现为春季>秋季>冬季>夏季;向上长波辐射表现为春季>冬季>夏季>秋季,各季的区别较小。

4)在湿地与大气的能量交换中,全年以潜热交换为主,其中春季和夏季以感热交换为主,秋季和冬季以潜热交换为主;在春季和秋季,感热交换和潜热交换差异较大。Bowen比、蒸散系数与饱和水汽压差、风速有很好的相关关系,其中Bowen比与风速、蒸散系数与饱和水汽压差呈正相关,蒸散系数与风速呈负相关,Bowen比随饱和水汽压差的增加先迅速减小后缓慢增加至趋于稳定。

致谢:感谢中国气象局东北地区生态与农业气象野外科学试验基地盘锦水稻试验站提供的数据支持。

参考文献:

[1] KOSTER R D, DIRMEYER P A, GUO Z C,et al. Regions of strong coupling between soil moisture and precipitation[J]. Science,2004,305(5687):1138-1140.

[2] SENEVIRATNE S, LüTHI D, LITSCHI M, et al. Land-atmosphere coupling and climate change in Europe[J]. Nature, 2006,443(7108): 205-209.

[3] 高扬子,何洪林,张 黎,等.近50年中国地表净辐射的时空变化特征分析[J].地球信息科学学报,2013,15(1):1-10.

[4] 张立锋,张继群,张 翔,等.三江源区退化高寒草甸蒸散的变化特征[J].草地学报,2017,25(2):273-281.

[5] 赵先丽,蔡 福,丁抗抗,等.锦州地区春玉米物候变化趋势及其与水热条件的关系[J].气象与环境学报,2022,38(5):64-71.

[6] 刘 帅,李胜功,于贵瑞,等.不同降水梯度下草地生态系统地表能量交换[J].生态学报,2010,30(3):557-567.

[7] 冯健武,刘辉志,王 雷,等.半干旱区不同下垫面地表粗糙度和湍流通量整体输送系数变化特征[J].中国科学(地球科学),2012,42(1):24-33.

[8] 李课臣.北半球陆气相互作用关键区及其与大气环流关系的研究[D].兰州:兰州大学,2022.

[9] 何奇瑾,周广胜,周 莉,等.盘锦芦苇湿地水热通量计算方法的比较研究[J].气象与环境学报,2006(4):35-41.

[10] 涂 钢,刘辉志,董文杰.半干旱区不同下垫面近地层湍流通量特征分析[J].大气科学,2009,33(4):719-725.

[11] 邹旭东,蔡 福,李荣平,等.玉米农田水热通量及能量变化研究[J].生态环境学报,2021,30(8):1642-1653.

[12] 杨 乐,林海娇,李东宾,等.中国自然湿地温室气体排放估算的不确定性分析[J].湿地科学,2022,20(1):104-110.

[13] 贾庆宇.辽河三角洲芦苇湿地局地气候变化特征及地-气相互影响关系研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2018.

[14] 陈吉龙,李国胜,寥华军,等.辽河三角洲河口湿地典型芦苇群落最大光能转化率模拟[J].生态学报,2017,37(7):2263-2273.

[15] 孙 丽,宋长春.三江平原典型沼泽湿地能量平衡和蒸散发研究[J].水科学进展,2008(1):43-48.

[16] 吴方涛,曹生奎,曹广超,等.青海湖高寒藏嵩草湿草甸湿地生态系统CO2通量变化特征[J]. 生态与农村环境学报,2018, 34(2):124-131.

[17] 武月月,文 军,王作亮,等.黄河源高寒草原下垫面土壤冻融过程中陆-气间的水热交换特征分析[J].高原气象,2022, 41(1):132-142.

[18] 宋春英,延军平,刘路花.黄河三角洲地区气候变化特征及其对气候生产力的影响[J].干旱区资源与环境,2011,25(7):106-111.

[19] 何奇瑾.盘锦芦苇湿地碳通量特征与模拟研究[D].北京:中国气象科学研究院,2007.

[20] 吕国红,王笑影,贾庆宇,等.盘锦芦苇湿地土壤热通量变化特征研究[J].气象与环境学报,2018,34(6):156-160.

[21] 于文颖,纪瑞鹏,贾庆宇,等.基于改进的双作物系数法估算辽河三角洲芦苇湿地蒸散量[J].生态学报,2020,40(1):325-335.

[22] JIA Q Y,YU W Y,ZHOU L,et al. Atmospheric and surface condition effects on CO2 exchange in the Liaohe delta wetland, China[J]. Water, 2017, 99(10):806.

[23] 王炳亮,李国胜.1961—2010年辽河三角洲参考蒸散发变化特征及主导因子分析[J].地理科学,2014,34(10): 1233-1238.

[24] 周广胜,周 莉,关恩凯,等.盘锦湿地生态系统野外观测站概况[J].气象与环境学报,2006,22(4):1-6.

[25] 任雪塬,张 强,岳 平,等.中国北方四类典型下垫面能量分配特征及其环境影响因子研究[J].高原气象,2021,40(1):109-122.

[26] 张 强,孙昭萱,王 胜.黄土高原定西地区陆面物理量变化规律研究[J].地球物理学报,2011,54(7): 1727-1737.

[27] 任雪塬,张 强,岳 平,等.环境及生态因子对黄土高原典型农田生态系统鲍恩比的影响研究[J].气象学报,2022,80(2):304-321.

[28] 孙鹏飞,范广洲,曲 哲,等.小兴安岭近地层湍流能谱特征[J].高原气象,2021,40(2):374-383.

[29] 孙鹏飞,范广洲,王寅钧,等.小兴安岭森林下垫面湍流特征研究[J].气象,2022,48(8):1020-1031.

[30] 赵 辉.农田生态系统O3与CO2通量的观测、模拟及潜在风险[D].南京:南京信息工程大学,2020.

[31] SUN P, QU Z, YUAN C, et al. Meteorological tower observed CO2 flux and footprint in the forest of Xiaoxing’an Mountains, Northeast China: Indication of the forest’s CO2 sequestration capability[J]. Journal of meteorological research, 2023, 37(1):126-140.

[32] 张明礼,王 斌,王得楷,等.降雨对青藏高原多年冻土区地表辐射的影响——以北麓河地区为例[J].冰川冻土,2021,43 (4):1092-1101.

[33] 李 英,卢 萍,丁红英,等.成都平原农田下垫面地表通量特征及能量平衡分析[J].高原山地气象研究,2013,33(1):35-40.

收稿日期:2023-12-12

基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFF0801301);科技部科技基础资源调查项目(2019FY0101302);辽宁省气象局指导计划项目(ZD202446);盘锦市气象局气象科研课题(PJ202306);国家自然科学基金青年项目(42305013);中国气象局气象能力提升联合研究专项(23NLTSQ002)

作者简介:苗 静(1986-),女,辽宁营口人,工程师,硕士,主要从事生态气象研究,(电话)18342321531(电子信箱)408918131@qq.com;通信作者,孙琳琳(1987-),女,辽宁盘锦人,工程师,主要从事农业气象研究,(电话)15004275215(电子信箱)87311725@qq.com。

苗 静,杨同宇,易希延,等. 辽河三角洲湿地能量交换特征[J]. 湖北农业科学,2024,63(9):52-59.