2 879例输血治疗患者的不良反应及其高危因素分析

【摘要】目的 探讨输血治疗患者的不良反应发生现状,并分析输血不良反应的高危因素,为临床防治不良反应的发生提供参考依据。方法 回顾性分析2020年3月至2023年3月于白银市中心医院进行输血治疗的2 879例患者的临床资料,根据患者是否发生输血不良反应分为无不良反应组(2 853例)和不良反应组(26例)。统计输血治疗患者的不良反应发生情况,比较两组患者的一般资料并进行单因素分析,通过Logistic回归分析模型分析输血治疗后发生不良反应的相关因素。结果 2 879例输血治疗患者中,共26例发生输血不良反应,发生率为0.90%(26/2 879),其中过敏反应的发生率最高(65.38%),其次是非溶血性发热反应(34.62%)。不良反应组中有输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板的患者占比均高于无不良反应组(均P<0.05);经多因素Logistic回归分析结果显示,输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板均是输血治疗患者发生不良反应的危险因素(OR值=6.073、68.177、10.502、2.515,均P<0.05)。结论 输血治疗的不良反应主要为过敏反应和非溶血性发热反应,且输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板均是输血治疗患者发生不良反应的高危因素,输血治疗时临床应注意上述高危因素给予针对性预防干预,减少输血患者相关不良反应的发生。

【关键词】输血 ; 不良反应 ; 高危因素

【中图分类号】R457.1 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0119.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.038

输血是常见的临床治疗方式,其主要目的是恢复或维持患者的血液容量、血红蛋白水平及凝血功能,可以在手术后或外伤等情况下及时补充患者失去的血液,以维持血容量,保证器官组织的正常功能。同时,输血可用于治疗严重贫血患者,提高血红蛋白水平,改善氧运输和组织代谢。然而,由于血液成分复杂多样,患者个体差异较大,输血相关的不良反应仍不可避免,如发生荨麻疹、呼吸急促、低血压等过敏反应及非溶血性发热反应[1]。过敏反应和非溶血性发热反应可导致患者感觉不适,如瘙痒、发热、寒战等,甚至加重疾病本身的症状,严重时可引发过敏休克,对患者的心血管和呼吸系统功能产生不良影响,导致输血过程中断或延迟,从而延误患者的治疗和恢复[2]。因此,本研究旨在分析输血不良反应的高危因素,从而制定更合理的输血策略预防和减少不良反应的发生,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020年3月至2023年3月于白银市中心医院进行输血治疗的2 879例患者的临床资料,根据患者是否发生输血不良反应分为无不良反应组(2 853例)和不良反应组(26例)。纳入标准:⑴符合《中华输血学》 [3]中血浆/血小板输血指征(①凝血因子缺乏;②肠梗阻、烧伤、手术等大出血或血浆大量丢失的情况;③血浆置换需求)或红细胞输血指征(①血细胞比容<2或血红蛋白<60 g/L的明显贫血;②贫血严重,但症状不明显,同时需要进行创伤检查或手术;③手术、创伤需要);⑵临床资料完整。排除标准:⑴输血治疗前有感染、发热症状;⑵自身溶血性贫血;⑶死亡。本研究经白银市中心医院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法 统计所有患者的一般资料,内容包括:性别、年龄、BMI、血型、输血史、过敏史、原发性血液病、发血至输血时间、输血量、输血类型。血液制剂的运输、储存、使用均符合《临床输血技术规范》 [4]中的要求,并在《输血不良反应汇报单》中填写不良反应的具体情况。输血不良反应判定方法:⑴非溶血性发热反应:在输血过程中或者输血结束<4 h期间内出现体温升高超过1 ℃或者体温超过38 ℃。⑵过敏反应:在输血过程中或者输血结束<4 h期间内出现2个及以上相关症状,包括低血压、面部潮红、荨麻疹、皮肤瘙痒、斑丘疹、红斑、气管痉挛、呼吸困难、局部血管水肿、舌/唇/眶周/悬雍垂/结膜水肿;⑶溶血反应:输血10~20 mL以后患者出现发热、寒战,全身不适,继而出现呼吸困难、蛋白尿、低血压等。⑷其他:包括空气栓塞、输血后紫绀、感染等[3]。并根据患者是否发生输血不良反应分为无不良反应组和不良反应组。

1.3 观察指标 ⑴统计输血治疗患者的不良反应发生情况。⑵比较两组患者的一般资料并进行单因素分析。⑶以输血治疗后发生不良反应作为因变量,将⑴中差异有统计学意义的指标作为自变量,纳入多因素Logistic回归分析模型,分析输血治疗后发生不良反应的相关因素。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验或Fisher精确概率检验;影响因素筛选采用多因素Logistic回归分析。 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 输血治疗患者的不良反应发生情况 2 879例输血治疗患者中,共26例发生输血不良反应,发生率为0.90%(26/2 879),其中过敏反应的发生率最高(65.38%),其次是非溶血性发热反应(34.62%),见表1。

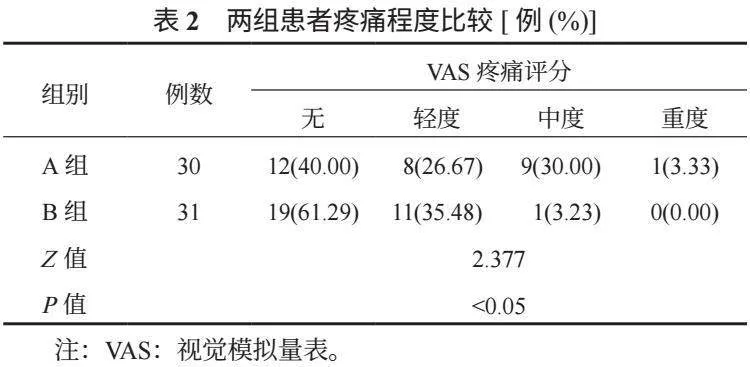

2.2 输血治疗发生不良反应的单因素分析 不良反应组中有输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板的患者占比均高于无不良反应组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者性别、年龄、BMI、血型、原发性血液病、发血至输血时间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

2.3 输血治疗后发生不良反应的多因素Logistic回归分析 将输血治疗不良反应作为因变量(发生=1,未发生=0),将输血史、过敏史、输血量、输血类型作为自变量,并进行赋值,见表3。经多因素Logistic回归分析结果显示,输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板均是输血治疗患者发生不良反应的危险因素,效应值均有统计学意义(OR值=6.073、68.177、10.502、2.515,均P<0.05),见表4。

3 讨论

输血是一种常见的医疗方法,可以提供凝血因子和血小板,帮助纠正凝血功能障碍,预防或治疗出血,恢复患者的血液功能并改善其健康状况。然而,输血过程中可能会发生一些不良反应,对患者的健康和治疗结果产生一定的影响。因此,针对输血治疗患者需要监测和报告不良反应,采取有效的管理和预防措施,尽可能避免输血相关不良反应的发生。

根据《中国输血不良反应报告(2018—2020年)》[5]统计,中国输血不良发生率为0.2%。本研究2 879例输血治疗患者中,共26例发生输血不良反应,发生率为0.90%(26/2 879)。本研究输血不良反应发生率高于报告,患者病情严重程度较高、输血管理和操作过程中的差异,以及医护人员经验和培训不足这些因素均可能导致更高的不良反应发生率,需要进一步调查和研究。发生输血不良反应的原因主要为输入的血制品中含有免疫性或非免疫性刺激性抗原和非抗原物质。本研究中发生的不良反应主要是过敏反应和非溶血性发热反应,过敏反应的发生率最高,与杨瑛[6]的研究结果基本相符。其中,过敏反应是指受血者对输注的血液成分产生的免疫反应,可以是轻微的皮肤瘙痒、荨麻疹或呼吸道症状,也可能是严重的过敏休克,甚至威胁患者的生命。非溶血性发热反应是一种常见的输血反应,特征是在输血后1~6 h内出现发热、寒战、头痛、肌肉酸痛等症状,但不伴有溶血现象。这些不良反应可导致输血过程中的暂停或中止,从而延误患者所需的治疗,还可引起患者的焦虑或恐惧,对其心理状态产生负面影响。因此,有必要分析输血治疗过程中发生不良反应的高危因素,给予针对性的预防,改善患者预后。

本研究结果显示,输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板均是输血治疗患者发生不良反应的高危因素。分析原因为,通过输血,患者接收到外源性血液和血液制品,其中包含对患者自身免疫系统来说是异物的物质。如果患者有先前输血的历史,他们的免疫系统可能对输血所含的抗原产生更强的反应,从而导致过敏反应或非溶血性发热反应;而且,他们的免疫系统可能已经产生了某些抗体,使得后续输血中的抗原与这些抗体相互作用,增加了不良反应的发生风险[7]。另外,多次输血会积累患者体内的抗体,并在后续输血中引起更强的免疫反应,这种反应累积效应使得患者在接受输血治疗时更容易发生过敏反应或非溶血性发热反应。因此,对于具有输血史的患者,在进行输血治疗时需要更加谨慎和密切监测,以确保及时处理任何不良反应,并采取适当的预防措施,减少不良反应的发生。

有过敏史的患者体内可能已经形成了一定的抗体,以应对之前曾经接触过的过敏原,这些抗体可以与输血中的抗原相互作用,引发过敏反应或非溶血性发热反应[8]。有过敏史的患者可能已经存在基线的免疫激活状态,这使得他们更容易对外来物质产生过敏反应。因此,在进行输血前,医务人员需要仔细评估患者的过敏史和风险,并采取相应的预防措施来减少不良反应的发生风险,给予适当的抗过敏药物预防。

输血过程中,人体会接受来自捐赠者的外源性血液,其中可能含有某些对受血者有害的成分,如抗原、细菌等,对机体造成不良影响。当输血量超过1 600 mL时,这些有害成分的积累会加剧,导致患者免疫系统的异常激活,引发输血相关反应,如过敏反应、发热、溶血等[9]。因此,临床对于需要大量输血的患者,应尽量分次进行,减少单次输血量,降低输血相关不良反应风险。在输血过程中,密切监测患者的生命体征和症状,配备应急药物和设备(如肾上腺素、抗过敏药物、解热药等),随时准备处理突发的不良反应,保障患者输血治疗效果。

血浆和血小板输血涉及的血制品成分更为复杂,血浆中含有多种蛋白质、免疫球蛋白及其他因子,而血小板则包括血小板本身和与之关联的各种因子,这些成分可引发更多的免疫反应或过敏反应,增加不良反应的发生风险。血浆和血小板的存储和处理条件相对复杂,会导致其中某些成分的变化或潜在的细菌污染,这些变化和污染会增加不良反应的风险[10]。因此,应根据患者的具体情况进行评估,并采取适当的预防措施来降低不良反应的发生风险,包括严格筛选供血者、检查血制品质量、进行适当的血型匹配,以及密切监测患者在输血过程中的反应等。

综上,输血治疗的不良反应主要为过敏反应和非溶血性发热反应,其发生的高危因素为输血史、过敏史、输血量>1 600 mL、输血类型为血浆/血小板。未来在输血治疗中,建议加强对患者的输血史和过敏史的调查与统计,以便及时采取预防措施;同时,在选择输血类型时需谨慎考虑患者的个体情况,选择合适的输血类型,以避免不必要的输血引起的不良反应。此外,还需要开展进一步相关研究,探讨更有效的输血治疗策略,提高患者的治疗效果和安全性。

参考文献

周姗姗, 荆亚楠, 侯晓燕, 等. 某三甲医院2021~2022年276例输血不良反应回顾性分析[J]. 临床输血与检验, 2023, 25(1): 38-43.

于琦, 刘晓霞, 周洪, 等. 青岛地区814例输血不良反应回顾性分析[J]. 中国输血杂志, 2022, 35(12): 1259-1262.

杨成民, 刘进, 赵桐茂. 中华输血学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 3634-3665.

卫生部.《临床输血技术规范》(摘录)[J]. 中国护理管理, 2006, 6(4): 11.

黄宇光, 刘忠. 中国输血不良反应报告(2018—2020年)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021: 40-42.

杨瑛. 某院输血不良反应的分析及应对措施[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(4): 525-527.

李娅, 党璇, 张玲玲. 某三甲医院133例临床输血不良反应回顾性调查分析[J]. 南京医科大学学报(自然科学版), 2021, 41(6): 913-916.

张鹏, 杨菁菁, 李晗郡, 等. 一家省域中心城市三甲医院临床用血适应证及输血不良反应调查[J]. 中国输血杂志, 2020, 33(3): 259-262.

杨军, 陆华, 李杰, 等. 某院2013—2018年输血不良反应特点及影响因素分析[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(20): 3005-3008.

洪毅. 输血不良反应发生与疾病类型及血液输入成分的相关性研究[J]. 现代检验医学杂志, 2020, 35(5): 87-89, 141.

作者简介:毕兆霞,大学本科,主治医师,研究方向:输血不良反应分析。