半夏白术天麻汤加减联合常规西药对痰浊上蒙型眩晕患者的临床疗效

【摘要】目的 研究痰浊上蒙型眩晕患者采用半夏白术天麻汤加减联合常规西药治疗对其血液流变学指标、脑部血流速度的影响。方法 选取2022年1月至2023年8月期间梅州市中医医院收治的60例痰浊上蒙型眩晕患者,按照随机数字表法分为对照组(30例,予以盐酸氟桂利嗪胶囊治疗)和观察组(30例,在对照组的基础上结合半夏白术天麻汤加减联合治疗),两组患者均治疗4周。比较两组患者临床疗效,治疗前后血液流变学指标与脑部血流速度、生活质量,以及治疗期间不良反应发生情况。结果 观察组患者的临床疗效优于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前比,治疗后两组患者全血高切黏度、血浆比黏度均降低,且观察组均低于对照组,两组患者基底动脉(BA)、右侧椎动脉(RVA)血流速度均加快,且观察组均快于对照组(均P<0.05);与治疗前比,治疗后两组患者眩晕障碍量表(DHI)中躯体、情绪及功能评分均降低,且观察组均低于对照组(均P<0.05);两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 痰浊上蒙型眩晕采取半夏白术汤加减联合常规西药治疗的临床效果更显著,能够改善患者血液流变学指标,提高患者生活质量,且不会明显增加不良反应的发生。

【关键词】痰浊上蒙型眩晕 ; 半夏白术天麻汤加减 ; 血液流变学 ; 脑部血流速度

【中图分类号】R255.3 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0103.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.033

眩晕是机体对空间定位障碍导致的一类运动性或位置性错觉,该病发病机制复杂,患者在发病时会产生外物或自身旋转感,甚至还会出现恶心呕吐、头痛、耳鸣、听力下降等症状,引发患者恐惧心理,影响患者生活质量。盐酸氟桂利嗪是西医常用的治疗药物,该药物对改善脑微循环及神经元代谢有积极作用,能够有效抑制血小板聚集,减轻眩晕症状,但单纯采用盐酸氟桂利嗪无法达到预期效果,并且在长时间用药的情况下,药物的不良反应增多,导致患者的治疗依从性降低[1]。中医将眩晕病划分至“眩晕”范畴,痰浊上蒙证眩晕在临床中较为多见,该病病因与痰、虚密切相关,还多兼瘀,病机为痰瘀阻于气,引起清阳不升、血不上荣、虚风上扰,故而发病,在治疗上应当遵循活血化瘀、息风止眩的原则[2]。根据相关研究发现,在风痰上扰型眩晕的治疗中,采取半夏白术天麻汤治疗,由天麻、茯苓、法半夏、陈皮等多种药材构成,具有祛风止眩的功效,能够有效减轻临床症状,促进患者的病情恢复[3],而痰浊上蒙型眩晕与该证型眩晕在发病机制方面有着较高的相似性,因此通过合理推测,认为该方剂在痰浊上蒙型眩晕中同样能够取得良好的效益。鉴于此,本研究旨在探讨痰浊上蒙型眩晕患者采取半夏白术天麻汤加减联合常规西药治疗的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年1月至2023年8月期间梅州市中医医院收治的60例痰浊上蒙型眩晕患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,各30例。对照组患者中男性16例,女性14例;年龄36~84岁,平均(61.94±6.91)岁;病程1~7年,平均(3.99±1.30)年;体质量53~68 kg,平均(58.97±4.58) kg。观察组患者中男性17例,女性13例;年龄35~85岁,平均(61.82±7.14)岁;病程1~8年,平均(4.05±1.24)年;体质量52~67 kg,平均(59.12±4.43) kg。比较两组患者一般资料,差异均无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:⑴符合西医《眩晕诊治多学科专家共识》 [4]中眩晕的诊断标准;⑵符合《中医内科学(第3版)》 [5]中痰浊上蒙型眩晕的诊断标准:主症:头重头晕、若蒙如裹,伴胸闷、呕吐症状;次症:多寐、纳差、大便稀溏;舌脉象:苔白腻,脉弦滑;⑶对本研究治疗药物耐受。排除标准:⑴存在精神疾病,意识障碍;⑵由脑出血或脑梗死引起眩晕症状;⑶合并恶性肿瘤、心肾等重要脏器功能不全。本研究经梅州市中医医院医学伦理委员会批准,且患者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 对照组采取常规西药治疗,方法如下:予以患者盐酸氟桂利嗪胶囊(赤峰万泽药业股份有限公司,国药准字H15021331,规格:5 mg/粒)治疗,给药剂量10 mg/次,1次/d,用药时间为晚间睡前,在治疗过程中,调整患者的饮食结构,保持清淡饮食,指导患者养成健康生活习惯,保证充足的休息时间。观察组在对照组的基础上采取半夏白术天麻汤加减治疗,组方如下:天麻、白术各15 g,茯苓、橘红各12 g,半夏9 g、甘草6 g、大枣5 g、生姜3 g,结合患者的症状加减。对于大便秘结者,应当增加当归、郁李仁及槟榔,各10 g;兼心脾两虚者,需要加入丹参片、当归,各为15 g,以及炒酸枣仁15 g;兼肝阳上亢者应当增加怀牛膝、钩藤及黄芩片,分别为15、10、8 g;兼心脾两虚者则需要加入党参片、炒酸枣仁,各为15 g,以及当归10 g;对于存在颈椎病者,需要加葛根和羌活,分别为20、10 g。上述药物用水煎煮(药液温度35 ℃~45 ℃),取汁300 mL,1剂/d,分别于早晚服下。两组患者治疗4周后进行疗效评估。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。治疗后比较两组患者的临床疗效,评估标准:头重头晕、若蒙如裹、胸闷、呕吐症状消失,体征正常,中医症状积分减少超过90%,疾病对日常生活和工作无影响即为显效;临床症状和体征较治疗前有所减轻,中医症状积分减少范围在60%~90%,日常生活及工作受到病情影响较小即为有效;患者症状和体征为减轻甚至加重,中医症状积分减少低于60%,日常生活及工作受到影响即为无效[5]。中医症状积分减少率=[(治疗前中医症状积分-治疗后中医症状积分)/治疗前中医症状积分]×100%;总有效率=显效率+有效率。⑵血液流变学指标与脑部血流速度。治疗前后采集患者静脉血3 mL,采用全自动血流变分析仪(上海聚慕医疗器械有限公司,型号:ZL1000P)检测血浆中全血高切黏度、血浆比黏度,采用经颅多普勒血流分析仪(上海聚慕医疗器械有限公司,型号:EMS-9PB)检测基底动脉(BA)和右侧椎动脉(RVA)血流速度。⑶生活质量。治疗前后采用眩晕障碍量表(DHI) [6]评估两组患者生活质量,包括躯体、情绪、功能,分值分别为28、36、36分,得分越高表明患者生活质量越差。⑷不良反应。记录两组患者治疗过程中出现的皮疹、肝肾功能异常、胃肠不适等情况。不良反应总发生率为各项不良反应发生率之和。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验;计量资料首先采用S-W法检验符合正态分布,以( x ±s)表示,两组间比较采取独立样本t检验,治疗前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组患者的临床疗效优于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 两组患者血液流变学指标与脑部血流速度比较 与治疗前比,治疗后两组患者全血高切黏度、血浆比黏度均降低,且观察组均低于对照组;两组患者BA、RVA均加快,且观察组均快于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

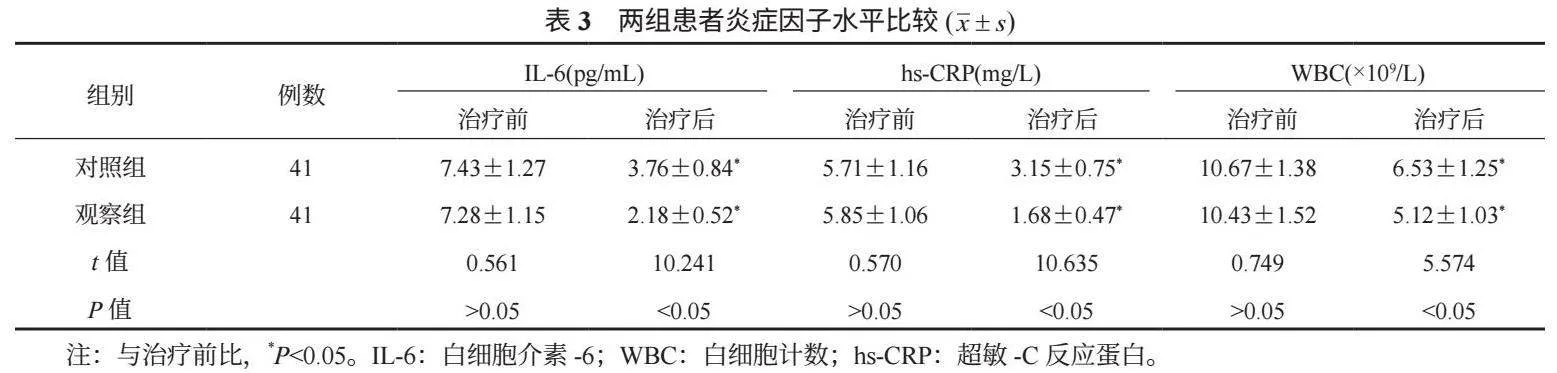

2.3 两组患者生活质量比较 与治疗前比,治疗后两组患者躯体、情绪及功能评分均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4 两组患者不良反应比较 两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

目前,眩晕多采取药物治疗,西医常用药物为盐酸氟桂利嗪,该药物可作用于钙离子跨膜,使其进入细胞受到阻碍,因此进入到细胞内的钙离子数量则明显减少,细胞内浓度则显著下降,对钙离子负荷过量起到了良好的预防作用;机体缺血、缺氧时,采用该药物治疗能够对钙离子进入神经元起到抑制作用,促使脑微循环得以显著改善,并对血液黏度、脑血管痉挛等产生较强的抑制作用,但是由于眩晕的发病机制复杂,单纯采取西药治疗仅针对部分病因有效,而整体疗效则不甚理想[7]。

中医认为,眩晕的主要病因为饮食不节、脾失健运,该病病理机制在于机体功能降低,使得机体的脏腑功能失调,引起津液代谢失司,脾胃亏虚,痰浊内生,对机体的气血运行造成阻碍,病情进展造成上蒙清窍,由此诱发眩晕,故应当以化痰行气、活血化瘀为原则[8]。半夏白术天麻汤中,天麻、半夏祛风通络、燥湿化痰;橘红理气宽中;生姜温和化痰、祛风散邪;白术、茯苓健脾利湿,大枣益气生津;生姜通经络;甘草调和诸药,多种药物联用共奏熄风通络、止眩之效[9]。本研究中,观察组患者的治疗总有效率高于对照组,治疗后观察组患者躯体、情绪及功能评分均低于对照组,这表明痰浊上蒙型眩晕采取半夏白术汤加减联合常规西药治疗效果更显著,可提高患者生活质量。

眩晕各证型与血液流变学有着密切的关联性,痰浊上蒙型的全血高切黏度和血浆比黏度则要明显高于健康人群,痰由湿生,随气运行,经络、脉管阻滞造成气血运动受阻,导致血液黏性明显增加,对局部血流造成影响,血流速度明显减缓。本研究中,治疗后观察组患者全血高切黏度、血浆比黏度均低于对照组,BA、RVA均快于对照组,这表明痰浊上蒙型眩晕采取半夏白术汤加减联合常规西药治疗能够改善患者血液流变学指标。现代药理学研究表明,白术中的倍半萜和内酯类成分能够促进血管扩张,使得脑血流量得以增加,促进局部血液循环,为局部供血起到了有效助力,从而改善血液流变学和脑部血流速度,促使患者的眩晕症状得以有效缓解[10]。天麻有效成分为天麻素,能改善血液高凝状态,并加强红细胞携氧功能,从而改善脑部血供情况,增加脑血流量,缓解患者临床症状[11]。本研究中,两组不良反应总发生率比较,差异无统计学意义,这表明半夏白术汤加减联合常规西药治疗不会增加药物不良反应,这是由于半夏白术汤均为中药,药性温和,患者耐受性好,方剂中的生姜、大枣、甘草等药物不仅能够起到健脾作用,而且可发挥出调和药性的作用,对半夏毒性进行制约,故联合使用不会造成不良反应明显增加[12]。

综上,痰浊上蒙型眩晕采取半夏白术汤加减联合常规西药治疗的治疗效果更显著,能够改善患者血液流变性学、血流动力学指标,提高患者生活质量,且不会明显增加不良反应的发生,值得临床推广应用。

参考文献

宋佳. 半夏白术天麻汤加减联合常规西药治疗痰浊上蒙型眩晕临床观察[J]. 山西中医, 2020, 36(8): 25-26, 41.

孙小添. 半夏白术天麻汤合泽泻汤治疗眩晕[J]. 长春中医药大学学报, 2020, 36(1): 82-85.

刘涛, 周正新, 朱磊, 等. 半夏白术天麻汤加减治疗颈型眩晕痰浊上蒙证临床观察[J]. 山西中医, 2023, 39(2): 47-48.

中华医学会神经病学分会, 中华神经科杂志编辑委员会. 眩晕诊治多学科专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2017, 50(11): 805-812.

吴勉华, 王新月. 中医内科学[M]. 3版. 北京: 中国中医药出版社, 2012: 117-124.

莫文生. 艾司西酞普兰治疗慢性主观性头晕的疗效及对患者DHI评分、负性情绪的影响分析[J]. 北方药学, 2019, 16(3): 90-91.

郭敏. 半夏白术天麻泽泻汤联合西药治疗椎-基底动脉供血不足致眩晕痰浊上蒙证疗效观察[J]. 实用中西医结合临床, 2020, 20(17): 44-45.

李永甲, 翟玉昌, 姜雅石. 风痰上扰型眩晕患者半夏白术天麻汤加减治疗的临床疗效探讨[J]. 当代医学, 2021, 27(33): 146-147.

张松. 半夏白术天麻汤加减治疗痰浊型眩晕的临床疗效观察[J]. 航空航天医学杂志, 2021, 32(2): 213-214.

张楠, 陶源, 李春燕, 等. 白术的化学成分及药理作用研究进展[J]. 新乡医学院学报, 2023, 40(6): 579-586.

朱文静. 天麻素用于治疗中枢神经系统疾病的研究进展[J]. 重庆医学2021, 50(15): 2670-2674.

许婧. 半夏白术天麻汤联合针灸治疗颈性眩晕的有效性及安全性研究[J]. 中医临床研究, 2022, 14(9): 125-127.

作者简介:黄育驰,大学本科,主任医师,研究方向:中医内科。