永久性心脏起搏器植入术患者经左束支区域起搏后对其超声心动图参数的影响

【摘要】目的 分析右心室间隔部起搏(RVSP)或左束支区域起搏(LBBaP)对行永久性心脏起搏器植入术患者术后超声心动图参数的变化及并发症的影响,为提升该疾病的临床治疗效果提供依据。方法 选取2022年2月至2023年2月苏州京东方医院收治63例行永久性心脏起搏器植入术患者进行前瞻性研究,根据患者的意愿按照治疗方法分为对照组(32例,RVSP治疗)和研究组(31例,LBBaP治疗),两组患者均随访12个月。比较两组术前、术后12个月超声心动图检查结果,术前及术后1、6、12个月左、右房室瓣反流束的缩流颈宽度,以及随访期间并发症的发生情况。结果 与术前比,对照组患者术后1、6、12个月的左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度呈先升高后降低趋势;与对照组比,术后1、6、12个月研究组患者左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度均更低(均P<0.05);两组患者术前、术后12个月的左心室射血分数(LVEF)、左心房内径(LAD)、左心室舒张末期内径(LVEDD)比较;研究组患者术前及术后1、6、12个月的左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度比;两组患者并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 行永久性心脏起搏器植入术患者经RVSP、LBBaP治疗对心功能、并发症的影响相当,而相较于RVSP,行永久性心脏起搏器植入术患者经LBBaP治疗可有助于减轻对瓣膜反流面积的影响。

【关键词】右心室间隔部起搏 ; 左束支区域起搏 ; 永久性心脏起搏器植入术 ; 超声心动图 ; 瓣膜反流面积

【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0091.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.029

永久性心脏起搏器植入术是临床常用于治疗由某些心律失常所致的心脏功能障碍的一种微创方法,可挽救患者生命,改善生存质量。随着近年来心脏起搏器植入术的发展,临床已有多种方式出现,如右心室间隔部起搏(RVSP)、左束支区域起搏(LBBaP)。其中RVSP主要是通过右心室间隔处植入电极,以促进心室激动顺序趋于生理状态,并使得双心室同步起搏,进而改善患者心功能,但其在应用中存在电极稳定性较差的情况,且改善患者长期预后的效果有待进一步提高[1]。而LBBaP是近年来新兴的一种生理性起搏方式,可通过快速夺获左束支区域来激动传导系统,以促进左右心室快速激动,进而实现心脏电 - 机械同步,达到治疗疾病的目的[2]。鉴于此,本研究选取63例行永久性心脏起搏器植入术患者,旨在分析RVSP或LBBaP对行永久性心脏起搏器植入术患者术后超声心动图参数的变化及并发症的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年2月至2023年2月苏州京东方医院收治63例行永久性心脏起搏器植入术患者进行前瞻性研究,根据患者的意愿按照治疗方法分为对照组(32例)和研究组(31例)。对照组患者中男性18例,女性14例;年龄40~73岁,平均(60.26±3.85)岁;美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级[3]:Ⅰ级22例,Ⅱ级10例;疾病类型:病态窦房结综合征13例,房室传导阻滞14例,心肌病3例,持续性心房颤动2例。研究组患者中男性16例,女性15例;年龄40~75岁,平均(60.14±3.77)岁;NYHA心功能分级:Ⅰ级23例,Ⅱ级8例;疾病类型:病态窦房结综合征12例,房室传导阻滞15例,VZMa+Oh3vn+wS7k34v8b9aJbmTjdXU01yQntH2xrCF0=心肌病3例,持续性心房颤动1例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:⑴符合《心动过缓和心脏传导延迟患者的评估和管理指南》 [4]中的关于永久性心脏起搏器植入术适应证;⑵经临床检查确诊;⑶意识清楚、认知功能正常;⑷首次植入心脏起搏器。排除标准:⑴凝血功能异常;⑵严重先天性心脏病、重要脏器(肝、肾等)功能不全;⑶瓣膜疾病。本研究经苏州京东方医院医学伦理委员会审核批准,且患者及家属均签署知情同意书。

1.2 手术方法 给予两组患者永久性心脏起搏器植入术治疗,两组患者术前局部麻醉,穿刺部位均为左腋静脉。给予对照组患者RVSP治疗,经腋静脉将传送导管(美敦力公司,型号:C315HIS)送入右心室电极,先跨三尖瓣置于右室流出道区域,主动电极固定于右心室间隔部,起搏心电图可见Ⅱ、Ⅲ、aVF导联QRS主波时限相对较窄,术后呈左束支传导阻滞图形,待患者右心室有效起搏后,通过连接起搏系统分析仪[创领心律管理医疗器械(上海)有限公司,型号:主机:MSC9112、手术电缆:MSC9137]进行测试起搏参数,以确保心室电极稳定,于右心耳置入心房电极,结束手术。RVSP成功标准[5]:心电图QRS时限较短,心室收缩同步化指标改善,稳定的QRS波形态特征性变化,较低的起搏阈值和阻抗。

给予研究组患者LBBaP治疗,穿刺后使用植入式心脏起搏电极导线(美敦力公司,型号:3830),通过从右心室间隔面,将植入式心脏起搏电极导线送至左束支区域(左心室内膜下),起搏夺获左侧传导,在透视指导、体位(右前斜30°)下将传送导管通过J型导丝经左腋静脉通路引导至右心房,而后跨过三尖瓣进入右心室(右前斜30°的位置),进行解剖定位(中位间隔与三尖瓣环间距离约2 cm处),退出导线,并与室间隔右心室侧心内膜面接触,通过连接起搏系统分析仪进行测试,进而确定理想起搏位点,然后将导线深拧4~5圈(头端向间隔部),重新测试,直至具有左束支夺获证据,且心电图表现为V1导联出现右束支传导阻滞图形(起搏时),而后完成左束支区域电极植入操作;检测起搏参数,待心室电极稳定后,于右心耳置入心房电极,LBBaP成功标准[6]:左束支夺获阈值≤ 2.0 V/0.48 ms。两组患者术后均随访12个月。

1.3 观察指标 ⑴超声心动图检查。术前及术后12个月分别使用彩色超声诊断系统(飞利浦超声股份有限公司,型号:EPIQ 7C)检测左心室射血分数(LVEF)、左心房内径(LAD)、左心室舒张末期内径(LVEDD)。⑵左、右房室瓣反流束的缩流颈宽度。术前及术后1、6、12个月检测,检测方法与仪器同⑴。⑶并发症。统计患者随访期间心室电极穿孔、脱位、出血或血肿、感染等并发症发生情况,并发症总发生率=[(心室电极穿孔+脱位+出血或血肿+感染)例数/总例数]×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计量资料以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内术前术后比较采用配对t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

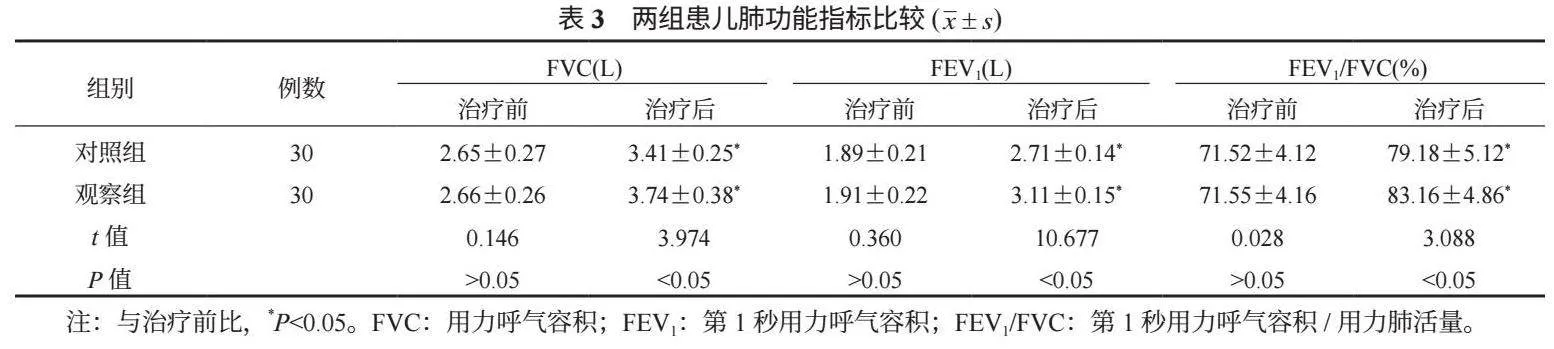

2.1 两组患者超声心动图检查结果比较 两组患者术前、术后12个月的LVEF、LAD、LVEDD比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

2.2 两组患者左、右房室瓣反流束的缩流颈宽度比较 与术前比,对照组患者术后1、6、12个月的左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度呈先升高后降低趋势;与对照组比,术后1、6、12个月研究组患者左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度均更低,差异均有统计学意义(均P<0.05);研究组患者术前及术后1、6、12个月的左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

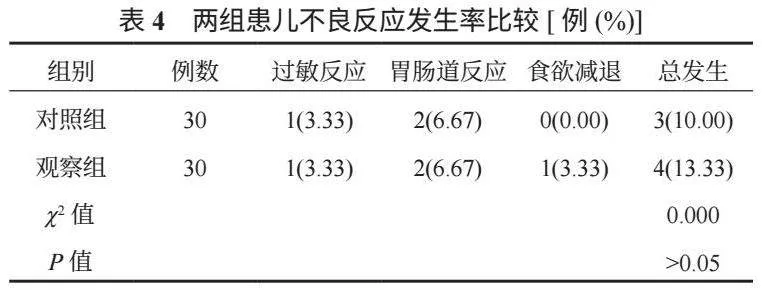

2.3 两组患者并发症发生情况比较 两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

3 讨论

永久性心脏起搏器植入术主要是通过经室间隔激动传导,以促进左、右心室同步机械收缩,进而达到治疗窦房结功能障碍、房室结功能障碍等疾病的一种技术手段。近年来,临床为进一步提高心脏起搏器植入术的治疗效果,开展了诸多研究,发现植入位置能够在一定程度上影响起搏效果,因此寻找与生理性起搏更相似的方法成为临床的研究重点之一。

RVSP主要是通过植入起搏器于右心室间隔部,以刺激心脏的电信号传导,进而达到缓解患者疾病的目的,但其在应用中对患者心脏功能存在一定影响,具有手术难度更大的问题[7]。LBBaP在应用中能够跨越希氏束或左束支主干近端的病变部位,进而纠正完全性左束支传导阻滞,具有更好的心功能保护作用,改善心脏结构、血流动力学,且具有夺获阈值低、起搏参数稳定、成功率高等优势;此外,LBBaP在应用中更符合生理性传导模式,进而有助于改善心功能[8-9]。本研究结果显示,两组患者术前、术后12个月的LVEF、LAD、LVEDD比,差异均无统计学意义,这提示行永久性心脏起搏器植入术患者经RVSP、LBBaP治疗对超声心动图的影响相当。分析其原因可能,为本研究纳入的样本量较少,且为单中心研究,可能存在一定误差,后期可通过采用多中心研究,扩大样本量,并基于此进行更为深入的研究。

瓣反流束的缩流颈能够用于评估机体瓣膜反流面积情况,而瓣反流束的缩流颈越大,则瓣膜反流面积越大,进而表明心脏负荷越大,心脏起搏器植入术对心功能的影响就越明显。本研究结果显示,研究组患者术前及术后1、6、12个月的左、右房室的瓣反流束的缩流颈宽度比,差异均无统计学意义,且均低于同时间点的对照组;这提示行永久性心脏起搏器植入术患者经LBBaP治疗可有助于减轻对瓣膜反流面积的影响。分析其原因可能为,相较于RVSP,LBBaP是在病变下方进行固定电极,进而不易影响传导束病变向室侧发展,同时LBBaP的起搏部位与室间隔较为接近,而此处分布在大量的心肌细胞,进而有助于夺获周边心肌细胞,以作为自身心室起搏的辅助,进而有助于减轻对瓣膜反流面积的影响;此外,LBBaP使用的心室电极为3830电极,具有柔软、不易断裂等优势,且相较于普通导线,不易引发血栓形成及加重瓣膜反流程度,进而不会引起瓣反流束的缩流颈显著变化[10]。

本研究结果显示,两组患者并发症总发生率比,差异无统计学意义,这提示行永久性心脏起搏器植入术患者经RVSP、LBBaP治疗的并发症相当。分析其原因可能为,相较于RVSP,行永久性心脏起搏器植入术患者经LBBaP治疗可获得更窄QRS主波时限及更好心室同步性,并维持起搏参数稳定,进而有助于减少并发症发生,但由于本研究选取病例较少,且行永久性心脏起搏器植入术患者经RVSP、LBBaP治疗后均比较注重早期复查,定期随访,并会密切关注相关参数,如阈值、感知等,及时预防并发症发生,使得在随访期间并发症高,进而表现为并发症相当。

综上,行永久性心脏起搏器植入术患者经RVSP、LBBaP治疗对心功能、并发症的影响相当,而相较于RVSP,永久性心脏起搏器植入术患者经LBBaP治疗可有助于减轻对瓣膜反流面积的影响。但本研究样本量少,后续还需扩大样本量进行更深入研究,为临床提供更全面依据。

参考文献

宋洪勇, 刘利峰, 殷召, 等. 不同阻滞位置房室传导阻滞患者左束支区域起搏的可行性探讨[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2021, 13(5): 608-611, 615.

黄强辉, 蒋粤萍, 詹碧鸣, 等. V1导联r'波振幅结合阻抗变化评价左束支区域起搏电极植入深度的研究[J]. 中国循环杂志, 2024, 39(3): 273-278.

杨国爱, 陈晓琳, 申巧丽, 等. 慢性心力衰竭患者MPV、NLR与心功能分级、预后的关系[J]. 临床误诊误治, 2023, 36(6): 80-83.

粱峰, 胡大一, 沈珠军. 2012年美国心脏病学院基金会/美国心脏协会/美国心脏节律协会关于心脏起搏器置入治疗指南的更新[J/CD]. 中华临床医师杂志(电子版), 2013, 7(16): 88-91.

司晓云, 李伟, 周典华, 等. 希氏束起搏与间隔部起搏对老年患者近中期心功能的影响分析[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2019, 21(8): 814-817.

王钊, 李晓飞, 朱浩杰, 等. 左束支区域起搏可改善右束支阻滞的心电图表现[J]. 中国循环杂志, 2021, 36(1): 22-27.

胡钦, 梁洁, 周峰, 等. 左束支区域起搏与右室间隔部起搏治疗房室传导阻滞的效果[J]. 中国医药导报, 2023, 20(26): 72-75.

宋爱萍, 任骋, 徐心纯, 等. 超声心动图评价左束支区域起搏与右心室起搏对左心室收缩同步性的影响[J]. 中国医学影像学杂志, 2021, 29(2): 152-157.

姚云婕, 李柯蓓, 盛宇峰, 等. 比较左束支区域起搏与右室间隔部起搏对三尖瓣反流的影响[J]. 临床心血管病杂志, 2024, 40(2): 150-154.

黄於娟, 孙立平, 蒋芳勇, 等. 左束支区域起搏与右心室低位间隔部起搏对永久性心脏起搏器植入术患者心功能影响的对比研究[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2021, 29(3): 68-74.

作者简介:胡德佳,大学本科,主治医师,研究方向:心律失常器械植入及消融。

通信作者:卢姗姗,硕士研究生,主治医师,研究方向:心脏康复。E-mail:446557132@qq.com