贝利尤单抗治疗系统性红斑狼疮的临床效果及安全性分析

【摘要】目的 探讨采用贝利尤单抗治疗对系统性红斑狼疮患者的临床疗效、免疫指标的影响,为临床治疗系统性红斑狼疮提供参考。方法 回顾性分析2020年8月至2023年8月北京大学首钢医院收治的89例系统性红斑狼疮患者的临床资料,根据治疗方法不同分为A组(44例,糖皮质激素+免疫抑制剂治疗)和B组(45例,糖皮质激素+免疫抑制剂+贝利尤单抗治疗),两组患者均连续治疗6个月。比较两组患者治疗后的临床疗效,治疗前后的免疫指标、临床指标,以及治疗期间不良反应发生情况。结果 与A组比,治疗后B组患者疗效更高;与治疗前比,治疗后两组患者血清补体C3、补体C4水平均升高,且B组均高于A组;与治疗前比,治疗后两组患者血清免疫球蛋白G(IgG)水平均降低,且B组低于A组;与治疗前比,治疗后两组患者系统性红斑狼疮疾病活动指数(SLEDAI)评分、血清抗双链DNA抗体(Ds-DNA)定量水平、泼尼松用量水平均降低,且B组均低于A组(均P<0.05);治疗期间两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 系统性红斑狼疮患者联合贝利尤单抗治疗的效果显著,可有效调节免疫功能,控制疾病活动度,减少激素用量,安全性高。

【关键词】贝利尤单抗 ; 系统性红斑狼疮 ; 免疫功能 ; 系统性红斑狼疮疾病活动指数

【中图分类号】R593.24+1 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0044.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.014

系统性红斑狼疮是一类复杂的慢性自身免疫性疾病,临床表现复杂多样,主要包括盘状红斑、出血、溃疡等症状,其主要病理改变是血管异常和炎症反应,会导致关节、皮肤、肾脏等多器官或系统病变,且病程迁延,会对患者身心健康和日常生活造成困扰。当前阶段,临床上多采用糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗,常用的药物有醋酸泼尼松片、硫酸羟氯喹片、吗替麦考酚酯胶囊等,通过抑制过度免疫、炎性介质的合成、释放,起到调节免疫、抗炎等作用,进而控制疾病进展,但长期使用易损伤患者肝、肾功能,部分患者易出现不耐受现象,增加感染、骨质疏松等不良反应的发生风险[1]。贝利尤单抗是靶向识别B细胞活化因子的特异性抑制剂,通过高亲和力结合可溶性B淋巴细胞刺激因子,抑制其生物活性,减少体内异常活化的B细胞数量,稳定系统性红斑狼疮患者的病情,缓解症状[2-3]。鉴于此,本研究回顾性分析2020年8月至2023年8月北京大学首钢医院收治的89例系统性红斑狼疮患者的临床资料,旨在分析采用贝利尤单抗治疗对系统性红斑狼疮患者的临床效果、免疫指标的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020年8月至2023年8月北京大学首钢医院收治的89例系统性红斑狼疮患者的临床资料,根据治疗方法不同分为A组(44例)和B组(45例)。A组患者中男性6例,女性38例;年龄22~58岁,平均(28.52±3.46)岁;病程1~6年,平均(3.24±0.23)年;BMI 17~23 kg/m2,平均(20.21±1.32) kg/m2。B组患者中男性5例,女性40例;年龄22~56岁,平均(28.46±3.45)岁;病程1~5年,平均(3.21±0.24)年;BMI 18~24 kg/m2,平均(20.23±1.30) kg/m2。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:⑴符合《2019年欧洲抗风湿病联盟系统性红斑狼疮管理指南》 [4]中关于系统性红斑狼疮的诊断标准;⑵抗核抗体(ANA)阳性和/或抗双链DNA抗体(Ds-DNA)阳性;⑶首次确诊。排除标准:⑴既往重要器官移植、造血干细胞/细胞/骨髓移植;⑵合并其他类型免疫疾病。本研究经北京大学首钢医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 治疗方法 给予A组患者糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗,口服0.5~1.0 mg/kg体质量醋酸泼尼松片(重庆天致药业股份有限公司,国药准字H50020521,规格:5 mg/片)治疗,1次/d;口服硫酸羟氯喹片(上海上药中西制药有限公司,国药准字H19990263,规格:0.1 g/片)治疗,0.2 g/次,2次/d;口服吗替麦考酚酯胶囊治疗(杭州中美华东制药有限公司,国药准字H20080003,规格:0.25 g/粒),0.75 g/次,2次/d。在A组的基础上,给予B组患者贝利尤单抗治疗,静脉滴注10 mg/kg体质量注射用贝利尤单抗[GlaxoSmithKline (Ireland) Limited,注册证号S20190033,规格:400 mg/瓶]治疗,前6周,每2周给药1次,此后每4周给药1次。两组均治疗6个月。治疗过程中结合患者具体病情酌情调整药物用量,定期检测相关免疫学指标。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。治疗后根据《2019年欧洲抗风湿病联盟系统性红斑狼疮管理指南》 [4]判定患者临床疗效。显效:盘状红斑、出血、溃疡等临床症状完全消失,免疫球蛋白、补体等检测指标恢复正常;有效:盘状红斑、出血、溃疡等临床症状缓解,免疫球蛋白、补体等指标改善至少1/3;无效:盘状红斑、出血、溃疡等临床症状、免疫球蛋白、补体等指标没有变化或加重。总有效率=显效率+有效率。⑵免疫指标。分别于治疗前后,抽取两组患者空腹静脉血5 mL,转速3 000 r/min,离心10 min后取上层血清,使用免疫比浊法测定两组患者血清补体C3、补体C4水平;使用酶联免疫吸附实验检测血清免疫球蛋白G(IgG)水平。⑶临床指标。分别于治疗前后采用系统性红斑狼疮疾病活动指数(SLEDAI) [5]评估两组疾病活动度,总分105分,分值越高代表患者病情越严重;分别于治疗前后,抽取两组患者空腹静脉血5 mL,离心方法同⑵,取上层血清,使用化学发光免疫分析法检测Ds-DNA定量水平;记录两组患者治疗前后泼尼松用量。⑷不良反应。记录两组患者治疗期间上呼吸道感染、泌尿系统感染、发热等不良反应发生情况,不良反应总发生率=[(上呼吸道感染+泌尿系统感染+发热)例数/总例数]×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验;计量资料经S-W检验证实符合正态分布且方差齐,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

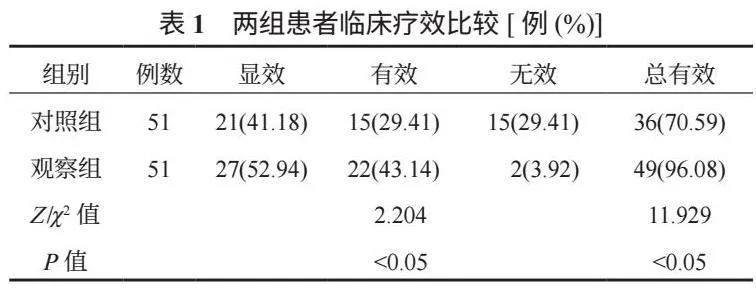

2.1 两组患者临床疗效比较 与A组比,治疗后B组患者疗效更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

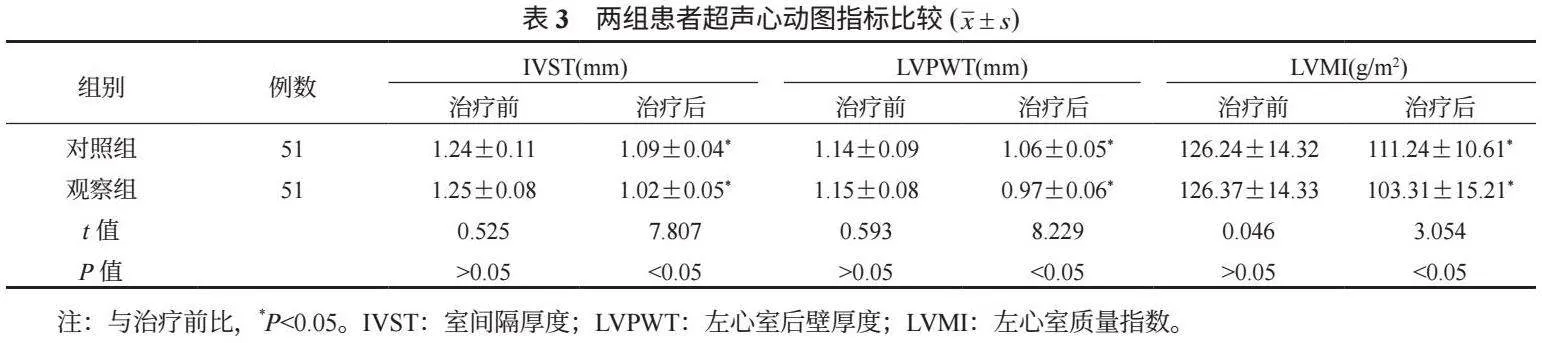

2.2 两组患者免疫指标比较 与治疗前比,治疗后两组患者血清补体C3、补体C4水平均升高,且B组均高于A组;与治疗前比,治疗后两组患者血清IgG水平均降低,且B组低于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

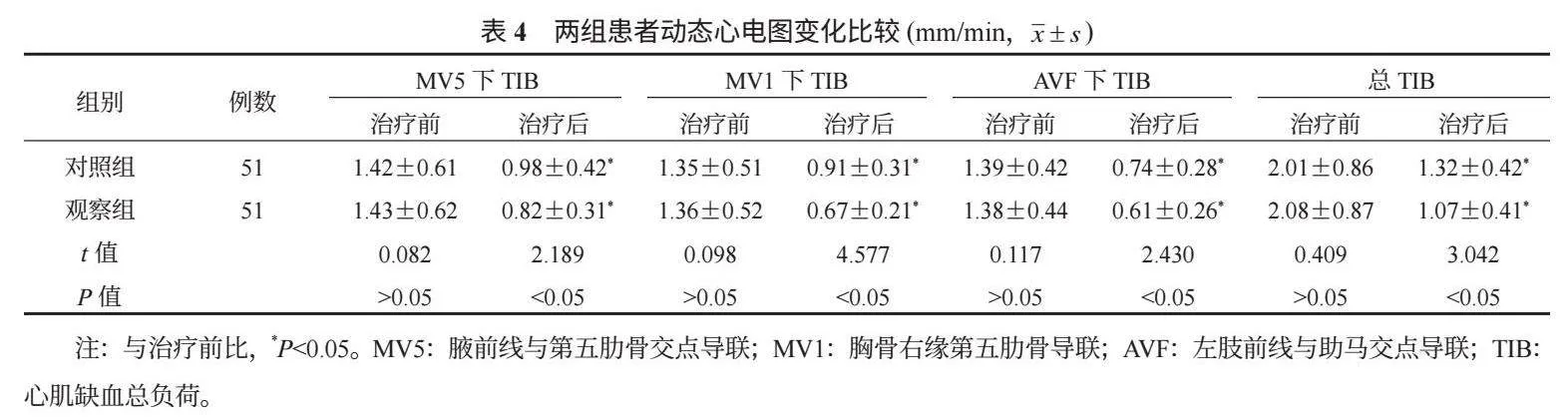

2.3 两组患者临床指标比较 与治疗前比,治疗后两组患者SLEDAI评分、血清Ds-DNA定量水平、泼尼松用量水平均降低,且B组均低于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4 两组患者不良反应比较 治疗期间两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

系统性红斑狼疮发病机制尚未明确,遗传、感染、环境等因素均会在一定程度上增加系统性红斑狼疮的发生风险,其发病的关键环节是B细胞异常活化,造成机体产生大量自身抗体,进而引发一系列临床症状。目前,临床上尚未有特效药可以根治系统性红斑狼疮,泼尼松是常用的糖皮质激素类药物,可抑制结缔组织增生,抑制炎症细胞的聚集,从而达到免疫抑制和抗炎症的作用;硫酸羟氯喹和吗替麦考酚酯是常用的免疫抑制剂,前者具有抗炎和调节免疫的作用,后者可以抑制淋巴细胞的增殖,从而减少抗体的生成起到治疗疾病的效果;糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗虽有一定疗效,但部分患者长期使用药效不稳定且不良反应较多,实际应用中存在局限性,因此需要寻找一种更加安全高效的治疗方案以提高对系统性红斑狼疮的治疗效果[6]。

贝利尤单抗是重组的完全人源化IgG单克隆抗体,亲和力较高,能高效结合血液中的B细胞活化因子,阻断B细胞表面受体和B细胞活化因子的结合过程,抑制B细胞的成熟、分化,并促进自身免疫性B细胞的凋亡,减少B细胞数量,最终减少体内致病性自身抗体数量,进而发挥治疗效果,控制病情,降低Ds-DNA含量,减少激素使用量[7-8]。系统性红斑狼疮患者由于B细胞增殖、活跃处于异常状态,会导致CD19+ B细胞数量增多,同时由于其产生大量抗体,造成消耗过度补体,进而导致自身免疫功能紊乱。早期补体活化过程中的遗传缺陷是发生系统性红斑狼疮的易感因素之一,当病情累及肝脏时也可导致补体C3、补体C4产生减少;B细胞过度活跃引起致病性自身抗体大量产生,以IgG升高最显著,这些指标在系统性红斑狼疮患者中异常表达,可作为评估疾病活动性的指标[9]。

本研究结果显示,与A组比,治疗后B组患者疗效更高;与治疗前比,治疗后两组患者血清补体C3、补体C4水平均升高,且B组均高于A组;与治疗前比,治疗后两组患者血清IgG水平均降低,且B组低于A组,这提示系统性红斑狼疮患者经贝利尤单抗治疗的效果显著,能够有效调节免疫功能。分析其原因为,贝利尤单抗能够作用于过量B淋巴细胞刺激因子(BLyS),通过阻断可溶性BLyS与B细胞上的BLyS受体相结合,从而有效抑制B细胞的存活,让更多自身反应性B细胞发生凋亡,减少血清中自身抗体,持续减少免疫复合物沉积,调节补体C3、补体C4、IgG的合成、释放,进而改善机体免疫功能[10-11]。

本研究结果显示,与治疗前比,治疗后两组患者SLEDAI评分、血清Ds-DNA定量水平、泼尼松用量水平均降低,且B组均低于A组;治疗期间两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义,这提示系统性红斑狼疮患者经贝利尤单抗治疗可有效控制疾病活动度,减少激素用量,安全性较高。分析原因可能为,贝利尤单抗作用于全身,可能会导致轻微过敏反应,出现上呼吸道感染、泌尿感染等不良反应,但程度较轻;同时贝利尤单抗对机体天然免疫的影响较小,可在一定程度上保障机体抵御外界感染的能力,并可减少激素使用剂量,降低不良反应风险[12]。

综上,系统性红斑狼疮患者经贝利尤单抗治疗的效果显著,可有效调节免疫功能,控制疾病活动度,减少激素用量,且安全性高,值得临床推广应用。但本研究为回顾性研究,且未涉及贝利尤单抗治疗对系统性红斑狼疮患者炎症反应的影响,纳入区域单一,后续仍需进一步深入探究。

参考文献

吴春叶, 邢钧, 龚宝琪. 贝利尤单抗治疗初发系统性红斑狼疮的短期疗效观察[J]. 天津医药, 2023, 51(7): 771-775.

张晓英, 程浩, 于震, 等. 贝利尤单抗联合常规治疗对系统性红斑狼疮患者外周血自然杀伤细胞影响初步探讨[J]. 中华风湿病学杂志, 2023, 27(6): 378-384.

刘保成, 颜苏艳, 刘东霞, 等. 系统性红斑狼疮患者贝利尤单抗干预后外周血RDW、RAR、PNI变化及意义[J]. 山东医药, 2024, 64(4): 84-87.

FANOURIAKIS A, KOSTOPOULOU M, ALUNO A, et al. 2019up-date of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus[J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(6): 736-745.

王佳波. 百令胶囊联合泼尼松治疗狼疮性肾炎的临床疗效及SLEDAI评分分析[J]. 中国现代药物应用, 2019, 13(6): 121-122.

许蕾, 朱芸, 张昊. 贝利尤单抗治疗系统性红斑狼疮的短期临床观察[J]. 中国医药导报, 2021, 18(31): 96-99.

唐鹏芳. 贝利尤单抗在系统性红斑狼疮中的疗效及对淋巴细胞VCS参数的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(11): 10-13.

胥清娟, 刘媛媛, 陈旭, 等. 贝利尤单抗治疗中重度系统性红斑狼疮的临床疗效和安全性研究[J]. 宁夏医科大学学报, 2023, 45(8): 826-832.

刘岩, 黄婧, 杨路路, 等. 不同疾病活动度系统性红斑狼疮患者血清补体C3、C4、ESR、IL-6及自身抗体的相关性分析[J]. 河北医药, 2023, 45(10): 1500-1503.

黄文辉, 邓运明, 黄晓春, 等. 贝利尤单抗治疗系统性红斑狼疮的临床疗效分析[J]. 重庆医学, 2024, 53(3): 418-422, 430.

郭文静, 王信, 王健, 等. 贝利尤单抗在诱导系统性红斑狼疮病情缓解过程中的作用及安全性[J]. 蚌埠医学院学报, 2023, 48(4): 448-452.

陆爱玲, 陆柯曲, 肖媛元, 等. 贝利尤单抗治疗系统性红斑狼疮安全性和有效性: 单中心真实世界研究[J]. 中华风湿病学杂志, 2023, 27(9): 580-588.

作者简介:张彦霞,硕士研究生,副主任医师,研究方向:类风湿关节炎及系统性红斑狼疮的治疗。