42例小腿下段软组织缺损患者接受胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复治疗的效果观察

【摘要】目的 探讨应用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术对小腿下段软组织缺损治疗的实际临床疗效,分析对患者下肢功能的影响。方法 回顾性分析2020年8月至2021年12月期间阳春市人民医院收治的42例采用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移技术修复小腿下段软组织缺损患者的临床资料,术后患者均随访24个月。统计患者术后24个月的治疗总有效率,术前及术后12、24个月肢体功能评分,以及术后24个月并发症发生情况。结果 所有42例患者中,皮瓣完全成活39例,创面均为Ⅰ期愈合,总有效率为92.86%(39/42),3例患者皮瓣远端出现部分表皮坏死,经换药或植皮后愈合;与术前比,术后12、24个月患者的下肢功能评分量表(LEFS)评分均逐渐升高(均P<0.05);42例患者中有2例植皮区麻木,1例植皮区痛觉异常并发症事件,总发生率为7.14%。结论 在小腿下段软组织缺损的修复中应用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术具有良好的治疗效果,可促进患者肢体功能的恢复,且并发症较少,安全性良好。

【关键词】小腿下段软组织缺损 ; 逆行转移修复 ; 胫后动脉穿支皮瓣 ; 肢体功能

【中图分类号】R658.3 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0027.05

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.009

小腿下段软组织缺损常见于交通事故、机械压伤及慢性溃疡等创伤性事件,由于该区域解剖结构复杂,血供相对较差,且常伴有骨和/或肌腱外露,修复难度较大。传统的修复方法如皮片移植、局部皮瓣转移等在这些情况下往往难以达到理想的效果,易出现感染、坏死等并发症。胫后动脉穿支皮瓣因其解剖位置适宜、血供丰富,成为修复小腿下段软组织缺损的优选方案之一,通过解剖并转移带有胫后动脉穿支的皮瓣,覆盖于缺损处,既能修复创面,又能恢复局部的血液循环,为缺损组织的愈合提供有利条件[1]。胫后动脉穿支皮瓣有逆行转移和顺行转移两种方法,其中逆行转移修复是一种基于血管解剖学原理的皮瓣移植技术。所谓“逆行”是指皮瓣的血供方向与原生血流方向相反,即血液从皮瓣的远端流向近端。通过这种方式,皮瓣不仅可以覆盖较大范围的缺损区域,还能维持皮瓣的足够血供,确保其成活,由于皮瓣在近端获取血供,因此能有效降低缺血发生风险,确保瓣体的存活率[2]。基于此,本研究旨在探讨应用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移技术修复小腿下段软组织缺损的临床效果,总结该技术在临床应用中的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020年8月至2021年12月期间阳春市人民医院收治的42例采用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移技术修复小腿下段软组织缺损患者的临床资料。其中男性22例,女性20例;年龄5~68岁,平均(32.25±2.34岁);创伤原因:交通事故伤27例,机械压伤8例,慢性溃疡7例;合并骨折16例,其中内固定治疗9例,用外固定架固定7例;合并感染患者10例。损伤时间至皮瓣修复手术时间为1~76 d,平均(24.30±0.51) d。纳入标准:⑴小腿下段(包括踝上区域至小腿中下1/3处)的软组织缺损;⑵通过影像学检查证实小腿供区和受区主要血管通畅,具备实施胫后动脉穿支皮瓣逆行转移手术的血供条件;⑶单侧下肢皮肤软组织缺损,缺损面积和深度符合手术修复的条件。排除标准:⑴存在严重血管疾病,如动脉硬化闭塞症、糖尿病足等,影响皮瓣血供;⑵合并其他需要优先处理的急症;⑶妊娠期或哺乳期妇女。本研究经阳春市人民医院医学伦理委员会批准。

1.2 手术方法 患者采用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术治疗。⑴术前准备:①详细评估患者的全身状况,特别是下肢血供情况,排除严重的动脉硬化、糖尿病等影响手术成功率的因素。给予抗感染治疗和换药处理,以控制感染,并进行清创手术。②利用彩色多普勒超声(陕西赛迪康医疗科技有限公司,型号:DW-PF520)确定胫后动脉穿支血管的位置和走行,以便术中精确定位。③在患者小腿下段合适位置标记出预定的皮瓣区域,确定皮瓣的大小和形状,确保能够覆盖软组织缺损区域。⑵麻醉和消毒:①选择全身麻醉或区域麻醉,保证手术过程中患者无痛且稳定。②严格按照无菌操作原则,消毒手术区域,铺无菌巾。⑶创面处理:在麻醉完成后,使用气囊止血带控制出血,随后用双氧水、生理盐水和1 g/L的葡萄糖酸氯己定溶液对伤口进行清洗,每次持续5 min,重复3次。接着进行常规的消毒步骤,铺设无菌巾,并彻底清创,形成一个相对整洁、利于后续处理的创面。⑷设计和切取皮瓣:①对皮瓣穿支血管进行超声多普勒检查以观察胫后动脉穿支血管的位置以及皮瓣的供血范围,定位标记胫后动脉穿支血管位置作为旋转点,以胫骨内侧缘后1 cm作为轴心线,经济条件许可的患者建议其进行血管造影。依据标记,设计皮瓣的形状和大小,一般皮瓣的长宽比例应为3∶1,以确保良好的血供。②沿标记的皮瓣轮廓,使用手术刀或电刀逐层切开皮肤及皮下组织,注意保持切口整齐,避免损伤重要的血管和神经。在皮瓣的远端,仔细解剖并显露胫后动脉的穿支血管。这一步骤需要术者具备丰富的解剖知识和细致的操作技巧,以确保穿支血管的完整性和准确性。在确认穿支血管无误后,使用显微外科器械轻轻分离皮瓣与周围组织之间的粘连,注意保护穿支血管及其周围的软组织。分离过程中,应尽量减少对皮瓣的牵拉和挤压,以免影响其血供和成活。在分离过程中,可能会遇到一些非必需的细小血管。为了减少术中出血和术后渗血,可使用细丝线或电凝器对这些血管进行结扎或电凝处理。当皮瓣完全游离后,在皮瓣的远端适当位置切断其与原位组织的连接(即“断蒂”),此时应确保穿支血管保持完整无损。随后,对皮瓣进行仔细检查,确认其血供良好、无活动性出血后方可进行下一步操作。⑸逆行转移皮瓣:仔细探查并确定最佳的受体血管,以确保其与穿支血管能够有效吻合。在选定受体血管后,使用显微外科器械仔细分离并显露血管,注意保护其周围的组织和神经,避免不必要的损伤。在确认受体血管准备就绪后,术者需轻柔地将切取好的皮瓣从原位掀起,并沿着预先规划的路径进行逆行转移,这一过程中,应确保穿支血管不受牵拉或扭曲,以保持其通畅性。当皮瓣被转移到缺损区域附近时,术者需使用显微外科技术将穿支血管与受体血管进行精细地吻合。吻合时,可采用端端吻合、端侧吻合或侧侧吻合等方式,具体取决于血管的条件和手术的需求。血管吻合完成后,使用适当的固定装置(如缝线、钢丝或生物胶等)将皮瓣固定于缺损区域,确保其在术后能够保持稳定的位置。随后,对皮瓣周围的组织进行细致的缝合,以封闭手术切口并促进创面的愈合。②用细针细线逐层缝合皮瓣边缘,确保皮瓣与周围组织紧密贴合,无张力,避免术后移位。⑹供区修复:①选择直接缝合或采用皮片移植修复,以确保供区的愈合和功能恢复。②彻底止血后,进行无菌敷料包扎,防止感染。⑺术后管理:①密切观察皮瓣颜色、温度、毛细血管再充盈时间等指标,评估皮瓣血供情况,及时发现和处理可能的并发症。②根据患者具体情况,制定个性化的康复计划,指导患者进行下肢功能锻炼,促进术后功能恢复。

术后随访周期为24个月,对于皮瓣存活不佳导致的大面积坏死或感染,首先需进行彻底的清创处理,去除坏死组织和感染源。加强局部换药,根据创面情况选用合适的敷料和药物,促进创面愈合,减少感染风险。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效和并发症发生情况:观察术后24个月的治疗效果:①显效:皮瓣完全存活,颜色红润,温度正常,无感染、坏死或明显肿胀;患者小腿功能基本恢复正常,行走、负重等日常活动无明显受限,无明显疼痛或不适感。②有效:皮瓣大部分存活,但可能存在局部小范围的坏死或感染,经处理后得到控制;患者小腿功能有一定程度的恢复,但可能仍存在轻度疼痛或不适感,行走、负重等日常活动受到一定影响。③无效:皮瓣存活不佳,出现大面积坏死或感染,无法维持其完整性;患者小腿功能未得到明显改善,甚至可能出现恶化,行走、负重等日常活动受到严重限制[3]。总有效率=[(有效+显效)例数/总例数]×100%。同时统计患者增生性瘢痕、植皮区麻木、植皮区痛觉异常、创面色素沉着等发生情况,并发症总发生率为各项并发症发生率之和。⑵肢体功能评分:分别于术前及术后12、24个月采用下肢功能评分量表(LEFS) [4]进行评定,量表共计20个条目,每个条目评分从0到4分,量表总分0~80分,分值越高表示患者下肢功能越好。⑶对胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复治疗小腿下段软组织缺损的典型病例进行分析。

1.4 统计学方法 用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析,计数资料与等级资料均以例、百分比(%)表示;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布且方差齐,以( x ±s)表示,组内不同时间点比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

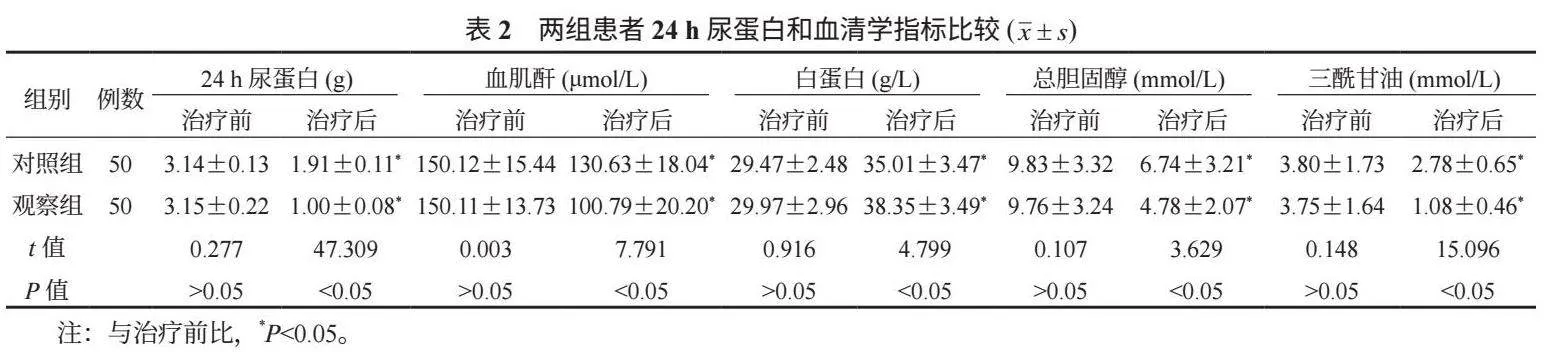

2.1 临床疗效和并发症发生情况 42例患者皮瓣完全成活39例,创面均为Ⅰ期愈合,总有效率为92.86%;3例患者皮瓣远端出现部分表皮坏死,经换药或植皮后愈合;42例患者中有2例植皮区麻木,1例植皮区痛觉异常并发症事件,总发生率为7.14%,见表1。

2.2 肢体功能评分 随访数据结果显示,术前患者LEFS评分为(25.71±1.06)分,术后12个月为(65.84±2.56)分,术后24个月为(78.37±1.35)分;与术前比,术后12、24个月患者的LEFS评分均升高(t术前与术后12个月比=93.862,t术前与术后24个月比=198.830),且术后24个月时显著高于术后12个月(t术后12个月与术后24个月比=28.058),差异均有统计学意义(均P<0.05)。

2.3 典型病例 某患者,男性,32岁,因意外跌倒致左小腿严重挫伤并骨折,伤后20 d于阳春市人民医院就诊。患者在外院接受了初步的骨折固定,但伤口一直未能愈合。入院时查体发现左小腿中下段内侧有4.0 cm×3.0 cm骨外露,并伴有少量渗出,见图1。X线检查显示,左胫腓骨中下段骨折,伴骨碎片外露,诊断为左胫腓骨中下段粉碎性骨折术后骨外露,见图2。入院后,首先给予抗感染治疗和换药处理,以控制感染。待炎症得到控制后,在硬膜外麻醉下进行了彻底的清创手术。随后实施胫骨骨折切开复位内固定术,并采用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复骨外露创面。术后5 d,患者左小腿伤口处皮瓣成活良好,边缘无明显坏死,覆盖区皮肤色泽与周围皮肤一致,触感温暖,提示血液循环正常。伤口处无明显渗出,渗液量较前减少,且无明显异味。皮瓣下方的骨外露区已完全覆盖,局部皮肤张力适中,无明显水肿或红肿现象,见图3。皮瓣面积为6.0 cm×5.0 cm,术后皮瓣完全成活,无并发症发生,创面愈合良好。术后6个月随访显示,患者皮瓣质地柔软,色泽良好,恢复正常功能,见图4。

3 讨论

小腿下段软组织缺损在临床中常见,多由于创伤、感染等原因引起,影响患者下肢的外观和功能。传统修复方法如胫后动脉游离皮瓣多依赖大血管,术中操作复杂且创伤较大,且对于受区的基底血供不佳的区域,其存活率较低,且对操作者的手术技巧要求较高[5]。

胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复技术利用小腿后侧相对隐蔽的穿支血管作为蒂部,该皮瓣的血管蒂解剖位置相对恒定,且血流丰富,术中不切断小腿主干血管,对足部和小腿血运无明显影响,因皮瓣的血供稳定可靠,保证了转移以后皮瓣的成活率;且皮瓣解剖位置表浅,易于手术操作,同时胫后动脉穿支皮瓣位置低且相对隐蔽,穿支蒂携带组织少,蒂部不臃肿,术后外形美观[6]。该皮瓣不受血管蒂长度和走行方向的限制,可以根据缺损区域的具体形态和大小灵活设计皮瓣的形状和转移路径,这使得皮瓣能够更好地覆盖缺损区域,并与周围组织形成紧密的连接[7]。同时,该技术通过逆行转移的方式,使皮瓣的远端成为血供入口,与受区血管进行吻合,顺血管走形,维持了生理性血液循环状态[8]。

本研究随访数据结果显示,42例患者皮瓣完全成活39例,创面均为Ⅰ期愈合,总有效率为92.86%,这提示胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术在处理小腿下段软组织缺损时具有良好的治疗效果。究其原因在于,穿支皮瓣能够利用其固有的血管网络,使得转移皮瓣能够在新的位置上获得足够的血供,减少了皮瓣坏死和回流障碍的风险,确保皮瓣的存活率;同时,胫后动脉穿支皮瓣的设计和转移更加灵活,可以根据缺损部位的具体情况调整皮瓣的形状和大小,确保皮瓣能够完全覆盖缺损区域,且无张力缝合[9]。加上精细的手术操作能够确保皮瓣的完整性和活力,减少术中损伤,为术后皮瓣的存活和愈合提供了坚实的基础。胫后动脉穿支皮瓣有隐神经穿过,对于位于负重区的皮瓣,通过缝合隐神经与受区周围皮神经进行感觉功能重建,可以有效恢复患者的保护性感觉[10]。同时,术后的管理和护理,包括换药、抗感染、促进血液循环等措施,为皮瓣的存活和愈合提供了有力的保障。

本研究中,与术前比,术后12、24个月患者的肢体功能评分均升高,这提示胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术促进了肢体功能的恢复,且在中长期随访中保持了这一优势。究其原因在于,通过显微外科技术,动脉、静脉及可能的神经被仔细修复,不仅提高了皮瓣的存活率,也避免了血管栓塞、血肿等并发症的发生。此外,良好的神经修复也有助于恢复患者的神经感觉功能,促进肢体功能恢复。由于皮瓣的血供良好,其生长和修复能力也更强,能够更好地适应缺损区域的形态和功能需求。

本研究中仅有3例并发症事件,总发生率为7.14%,张靖嫔等[11]的研究结果显示,小腿腓肠肌神经进行皮瓣修复并发症总发生率为13.33%,游离胫前动脉穿支皮瓣修复术的并发症总发生率10.00%,这提示胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术在小腿下段软组织缺损的治疗中具有较低的并发症风险。究其原因在于,胫后动脉穿支皮瓣逆行反转保留了生理性的血液循环,避免了静脉危象而导致皮瓣肿胀及坏死,从而避免了术后并发症的发生。

综上,在小腿下段软组织缺损的修复中应用胫后动脉穿支皮瓣逆行转移修复术具有良好的治疗效果,可促进患者肢体功能的恢复,并发症较少,建议在临床实践中广泛推广和应用。

参考文献

刘江涛, 黄书润, 欧阳容兰, 等. 小腿穿支皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损[J]. 中国现代手术学杂志, 2022, 26(2): 114-119.

万蕾,叶锋,王晓,等.胫后动脉穿支皮瓣逆行转移治疗小腿下段软组织缺损的临床研究[J]. 浙江创伤外科, 2018, 23(6): 1232-1233.

张志富. 应用股前外侧皮瓣修复小腿软组织缺损的临床疗效[J]. 医疗装备, 2019, 32(4): 122-123.

陆南南. 下肢功能评价量表(LEFS)在膝关节骨性关节炎患者中应用的信度和效度[D]. 北京: 首都体育学院, 2015.

欧昌良. 外科皮瓣修复高能量创伤后小腿及足部皮肤软组织缺损的临床应用研究[D]. 泸州: 西南医科大学, 2019.

张晓启, 胥学冰, 史昌乾, 等. 腓动脉和胫后动脉穿支筋膜皮瓣修复足部软组织缺损的效果[J]. 武警医学, 2021, 32(9): 743-746.

张天华, 魏在荣. 胫后动脉穿支皮瓣的解剖与临床研究进展[J]. 中国临床解剖学杂志, 2014, 32(2): 231-233.

刘跃飞, 巨积辉, 蓝波, 等. 不同形式的3种胫后动脉穿支皮瓣修复足踝部创面疗效分析[J]. 中国临床解剖学杂志, 2016, 34(1): 28-32.

王健, 胡鹰, 张学纪, 等. 胫后动脉肌间隙穿支皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损的疗效分析[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2022, 37(4): 432-434.

尤灵建, 董凌波, 郭宇华, 等. 胫后动脉穿支加强的隐神经营养血管筋膜蒂皮瓣修复足内侧创面的研究[J]. 浙江创伤外科, 2020, 25(5): 872-873.

张靖嫔, 罗锦辉. 游离胫前动脉穿支皮瓣修复小腿软组织缺损的临床应用[J]. 黑龙江医药, 2022, 35(3): 527-530.

基金项目:阳江市医疗卫生科技计划项目(编号:SF2021149)

作者简介:曾成冠,大学本科,副主任医师,研究方向:骨科相关疾病。