温针灸缓解腰椎间盘突出症患者疼痛程度、改善腰椎功能的应用效果

【摘要】目的 分析温针灸治疗腰椎间盘突出症的临床疗效,以及对患者疼痛、炎症因子水平、腰椎功能的影响,并评估其安全性。方法 选取靖江市中医院2022年5月至2023年12月收治的99例腰椎间盘突出症患者,依据随机数字表法分为对照组(49例,采用针刺治疗)和研究组(50例,采用针刺联合温针灸治疗)。两组患者均治疗1次/d,5次/周,共治疗1个月。比较两组患者治疗后临床疗效,治疗前后疼痛程度、血清学指标水平、腰椎功能情况,以及治疗期间不良反应发生情况。结果 治疗后研究组患者临床总有效率(88.00%)高于对照组(71.43%);与治疗前比,治疗后两组患者日本骨科协会(JOA)评分均升高,且研究组高于对照组,视觉模拟量表(VAS)疼痛评分均降低,且研究组低于对照组;与治疗前比,治疗后两组患者血清白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平均降低,且研究组均低于对照组,血清β-内啡肽(β-EP)水平均升高,且研究组高于对照组(均P<0.05);两组患者治疗期间不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 应用温针灸治疗腰椎间盘突出症疗效显著,可有效改善患者腰椎功能,通过调节炎症因子和血清β-EP水平,减轻患者疼痛,且不会显著增加不良反应,安全性良好。

【关键词】腰椎间盘突出症 ; 温针灸 ; 疼痛 ; 腰椎功能

【中图分类号】R681.5 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0014.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.005

腰椎间盘突出症是由于髓核突出对神经根产生刺激或压迫,导致腰椎间盘发生改变,主要以活动受限、腰腿疼痛、麻木等症状为临床表现,若治疗不及时,还易引发椎管狭窄、腰椎滑脱等并发症。目前,临床针对腰椎间盘突出症尚无特异性治疗方法,西医多以保守治疗、手术治疗为主,其中手术治疗效果不甚理想,且创伤大,使得临床应用受限;保守治疗主要包括药物、理疗等,虽能缓解患者症状,但见效慢,治疗效果不明显[1]。中医认为腰椎间盘突出症属于“痹证”范畴,主要病机为风、寒、湿等邪气阻滞经络,治疗原则应以除湿止痛、温经散寒为主[2]。针刺主要是在中医理论指导下通过针具刺激特定穴位治疗疾病,虽能在一定程度上缓解患者症状,但治疗周期较长、效果有限。温针灸是一种结合针刺与艾灸的中医外治手段,通过刺激人体穴位,可发挥行气活血、温肾助阳、温通经脉等功效,常用于治疗膝关节骨性关节炎、坐骨神经痛等疾病,治疗效果良好[3]。基于此,本研究旨在分析应用温针灸治疗腰椎间盘突出症的临床疗效,以及对患者疼痛、血清学指标水平、腰椎功能的作用,并评估其安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取靖江市中医院2022年5月至2023年12月收治的99例腰椎间盘突出症患者,依据随机数字表法将其分为对照组(49例)和研究组(50例)。对照组患者中男性29例,女性20例;病变部位:L5~S1 23例,L4~L5 19例,L4~L5和L5~S1 7例;病程6~45个月,平均(15.11±2.44)个月;年龄25~55岁,平均(41.15±3.28)岁;BMI 18~25 kg/m2,平均(22.13±0.47) kg/m2。研究组患者中男性28例,女性22例;病变部位:L5~S1 24例,L4~L5 18例,L4~L5和L5~S1 8例;病程7~45个月,平均(15.23±2.56)个月;年龄25~57岁,平均(41.26±3.54)岁;BMI 19~25 kg/m2,平均(22.20±0.51) kg/m2。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:⑴西医参照《腰椎间盘突出症诊疗指南》 [4]中腰椎间盘突出症的诊断标准,中医参照《现代中医整脊学》 [5]中“痹证”的诊断标准,中医证型为肾虚寒湿证,主症:腰腿冷痛,活动不利,肢体麻木、疼痛;次症:受寒加重,遇暖缓解,皮肤不温;舌体胖,边有齿痕,舌质淡,舌苔白或腻,脉濡细;⑵经影像学检查确诊;⑶存在腰椎间盘突出症相关症状及体征。排除标准:⑴合并腰椎骨折、腰椎滑脱、严重骨质疏松;⑵存在急性外伤手术治疗史;⑶伴有马尾神经症状;⑷既往有腰椎手术史或相关治疗史;⑸施治穴位处皮肤瘢痕或溃烂;⑹凝血异常;⑺巨大型腰椎间盘突出。本研究符合《赫尔辛基宣言》中的相关伦理要求,且患者及家属均已签署知情同意书。

1.2 治疗方法 入院后,两组患者均接受健康教育、药物治疗、腰部核心肌力训练等常规对症治疗。对照组患者行针刺治疗,主穴:大肠俞、肾俞、夹脊穴;配穴:飞扬穴、委中穴、承山穴、昆仑穴(伴有膀胱经部位麻木、疼痛)、阳陵泉穴、丘墟穴、风市穴、悬钟穴、环跳穴(伴有足少阳胆经部位疼痛)。协助患者取俯卧位,指导其放松全身肌肉,对上述穴位及周围皮肤常规消毒后,采用一次性使用无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,规格:0.30 mm×75 mm)以腰部、臀部、下肢顺序进针,延脊柱方向斜刺肾俞穴、夹脊穴1.5~2寸(1寸=3.33 cm),深刺环跳穴2.5寸,其余穴位直刺0.8~1寸,采用平补平泻手法得气后,留针30 min,期间保持重度刺激量(捻转角度>180°,频率>90次/min),得气以下肢出现酸、麻、胀等感觉为标准。研究组患者行针刺联合温针灸治疗。针刺治疗方法同对照组,温针灸治疗:选择大肠俞、肾俞、腰夹脊穴,取2 cm艾条置于针柄上端点燃,燃尽后去除灰烬,留针30 min。两组患者均治疗1次/d,5次/周,共治疗1个月。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。依据《现代中医整脊学》 [5]评估两组患者治疗1个月后临床疗效,治愈:腰腿疼痛、麻木等症状消失,腰部活动正常,中医证候积分减少≥75%;显效:腰腿疼痛、麻木等症状基本消失,腰部活动明显改善,基本日常活动不受影响,50%≤中医证候积分减少<75%;有效:腰腿疼痛、麻木等症状有所缓解,腰部活动影响部分日常生活,25%≤中医证候积分减少<50%;无效:腰腿疼痛、麻木等症状无改善,中医证候积分减少<25%。总有效率=治愈率+显效率+有效率。⑵疼痛和腰椎功能。分别于治疗前后,应用视觉模拟量表(VAS) [6]疼痛评分评估患者疼痛程度,分值范围0~10分,分值越高代表疼痛程度越重;应用日本骨科协会(JOA) [7]评估患者腰椎功能,分值范围0~29分,得分越高代表腰椎功能越好。⑶血清学指标。分别于治疗前后抽取两组患者空腹静脉血3 mL,离心(3 000 r/min,15 min)后取上层血清,采用酶联免疫吸附试验测定患者血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、β-内啡肽(β-EP)、白细胞介素-1β(IL-1β)水平。⑷不良反应。记录两组患者治疗期间汗出、目眩、心慌、恶心、头昏等发生情况。不良反应总发生率为各项不良反应发生率之和。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布且方差齐,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,治疗前后比较采用配对t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

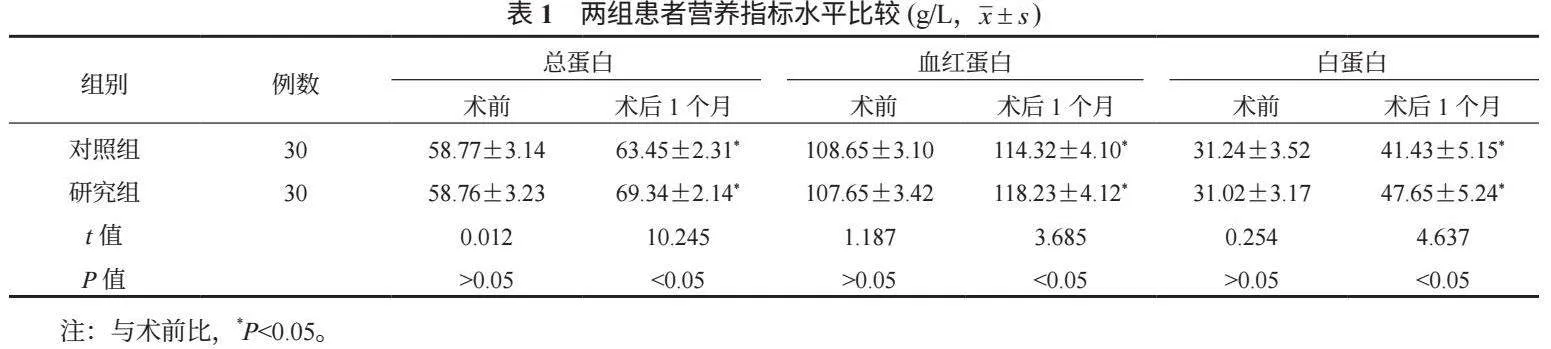

治疗后,研究组患者临床总有效率(88.00%)高于对照组(71.43%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者疼痛程度与腰椎功能比较

与治疗前比,治疗后两组患者JOA评分均升高,且研究组高于对照组,VAS疼痛评分均降低,且研究组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

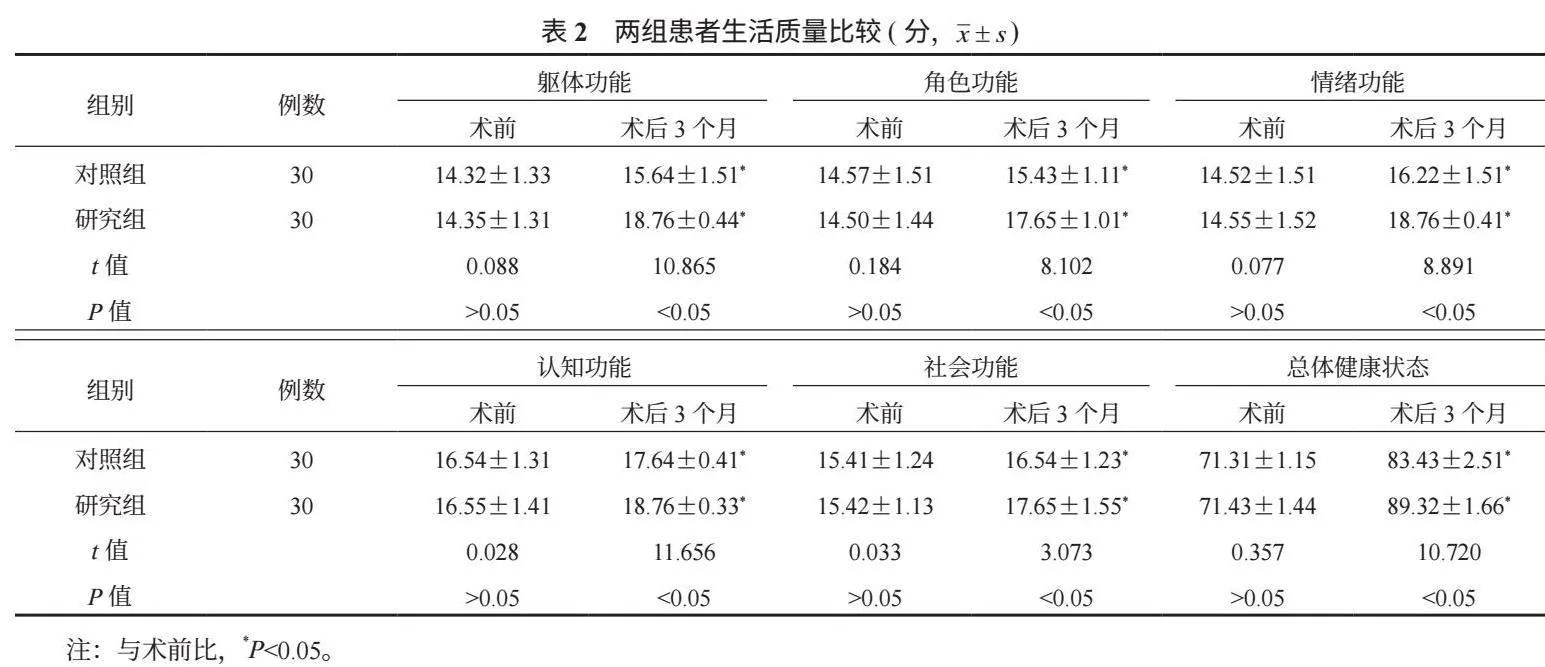

2.3 两组患者血清学指标比较

与治疗前比,治疗后两组患者血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平均降低,且研究组均低于对照组,血清β-EP水平均升高,且研究组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

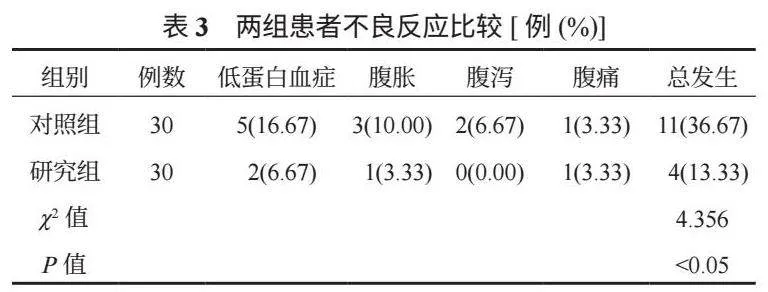

2.4 两组患者不良反应发生情况比较

治疗期间,两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

腰椎间盘突出症主要是由于腰椎间盘退变、纤维环破裂等导致神经根、马尾神经受刺激或压迫,进而表现为腰部活动受限、腰腿疼痛、麻木等症状的一种综合病症。腰椎间盘突出症现阶段尚无特异性治疗方法,主要是采用保守治疗、手术治疗,可在一定程度上控制患者病情发展,但治疗后复发率较高,影响患者日常生活[8]。

中医认为腰椎间盘突出症主要是由于肾气不足、精血亏虚,加之风、寒、湿等外邪侵入机体,导致邪气聚集于关节及脉络,阻滞经络,经脉痹阻,不通则痛。因此,临床可依据患者体质特点进行针对性治疗。针刺作为一种中医外治法,可通过不同手法刺激特定穴位,以达到促进气血循环、经络畅通的效果。但针刺治疗见效慢,治疗周期长,影响患者治疗依从性,不利于预后。温针灸主要是将针刺与艾灸结合以发挥温通经络、行气活血等功效。温针灸大肠俞、肾俞、夹脊穴等穴位,可将艾火的温热效应传至全身经络,消除体内寒、湿气,进而达到行气活血、通络止痛等功效,提高腰椎间盘突出症的治疗效果[9]。本研究中,治疗后,研究组患者临床总有效率(88.00%)高于对照组(71.43%);与治疗前比,治疗后两组患者JOA评分均升高,且研究组高于对照组,VAS疼痛评分均降低,且研究组低于对照组,这提示应用温针灸治疗腰椎间盘突出症疗效显著,可有效减轻患者疼痛程度,并改善其腰椎功能。

腰椎间盘突出症的发生、发展与血清IL-6、IL-1β、TNF-α等炎症因子有关,髓核突出压迫神经根,引起局部炎症,使血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平异常升高,进而对神经末梢产生刺激,造成疼痛症状;血清β-EP作为阿片受体激动剂,其水平升高能够降低机体痛觉敏感性,发挥镇痛作用。本研究结果显示,与治疗前比,治疗后两组患者血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平均降低,且研究组均低于对照组,血清β-EP水平均升高,且研究组高于对照组,这提示腰椎间盘突出症患者应用温针灸治疗可有效抑制炎症反应,减轻患者疼痛。分析其原因可能为,温针灸刺激经穴,可改善气血运行,促进局部血液循环,加快炎症因子代谢,减轻局部炎症反应,同时血清β-EP与阿片受体结合,共同作用缓解患者疼痛[10]。本研究中,两组患者治疗期间不良反应总发生率比较,差异无统计学意义,这提示温针灸治疗腰椎间盘突出症不会增加不良反应发生风险,安全性较好。

综上,应用温针灸治疗腰椎间盘突出症效果显著,改善患者腰椎功能,并调节其炎症因子和血清β-EP水平,且不会增加不良反应发生风险,安全性良好。但本研究未对患者进行长期随访,后续应进一步深入研究,为临床治疗腰椎间盘突出症提供更多参考依据。

参考文献

苏毅, 朱俊琛, 马幸福, 等. 夹脊穴温针灸治疗腰椎间盘突出症的疗效及安全性评价[J]. 针灸临床杂志, 2021, 37(1): 44-47.

唐李莹, 罗明, 张垣, 等. 夹脊穴温针灸联合Proxomed Tergumed系统康复训练对腰椎间盘突出症患者术后康复的效果[J]. 广东医学, 2022, 43(11): 1432-1436.

石磊. 温针灸联合腰部夹脊穴治疗腰椎间盘突出症的疗效及其对凝血功能的影响[J]. 血栓与止血学, 2021, 27(1): 14-16.

中华医学会骨科学分会脊柱外科学组, 中华医学会骨科学分会骨科康复学组. 腰椎间盘突出症诊疗指南[J]. 中华骨科杂志, 2020, 40(8): 477-487.

吕选民, 常钰曼, 吕金豆. 现代中医整脊学[M]. 北京: 世界图书出版公司, 2018: 289-292.

张建龙. 自拟活血祛风汤联合电针疗法治疗急性腰椎间盘突出症的疗效及对VAS评分的影响[J]. 四川中医, 2018, 36(8): 138-141.

蔡业珍, 邢晓伟, 殷锋, 等. CT影像学和JOA评分在腰椎间盘突出症病情程度诊断评估中的应用价值[J]. 中国实验诊断学, 2021, 25(7): 1042-1045.

张燕珍, 梁超, 陈少萍. 温针灸治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症的临床观察[J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(12): 3084-3090.

孙文琳, 苏晓勇, 刘洋, 等. 温针灸联合腰部核心肌力训练对腰椎间盘突出症患者康复效果,生活质量以及血清炎性因子的影响[J]. 现代生物医学进展, 2020, 20(22): 4307-4310, 4400.

崔家铭. 温针灸治疗腰椎间盘突出症疗效及对血清β-内啡肽与炎性因子的影响[J]. 颈腰痛杂志, 2019, 40(2): 244-245.

作者简介:孙惠霞,硕士研究生,副主任中医师,研究方向:针灸对颈肩腰腿疼痛疾病的治疗。

通信作者:沈艳萍,大学本科,主治中医师,研究方向:针灸康复治疗。E-mail:736575904@qq.com