本体感觉神经肌肉促进技术联合肢体训练在脑梗死偏瘫患者康复中的应用效果

【摘要】目的 探讨本体感觉神经肌肉促进技术(PNF)联合肢体训练治疗脑梗死偏瘫患者的临床疗效,为临床治疗脑梗死偏瘫患者提供参考依据。方法 选取句容市中医院2021年6月至2023年6月收治的脑梗死偏瘫患者79例,按照信封法随机分为两组,对照组(40例,采用肢体训练)和观察组(39例,采用PNF联合肢体训练)。两组患者均治疗3个月。观察比较两组患者治疗后临床疗效,治疗前后Brunnstrom偏瘫分期、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)、Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)、Berg平衡量表(BBS)、生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)评分情况。结果 观察组患者临床总有效率高于对照组;与治疗前比,治疗后两组患者Brunnstrom偏瘫分期、FMA、BBS、GQOLI-74评分均升高,观察组均较对照组更高,NIHSS评分均降低,观察组较对照组更低(均P<0.05)。结论 脑梗死偏瘫患者采取PNF联合肢体训练,能够有效提高治疗效果,减轻患者的偏瘫程度,提升患者运动能力,改善患者神经情况,进而提升患者的生活质量。

【关键词】脑梗死 ; 偏瘫 ; 本体感觉神经肌肉促进技术 ; 肢体训练

【中图分类号】R493 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0010.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.004

脑梗死是由动脉粥样硬化引发的,该病会导致脑内动脉狭窄、闭塞甚至破裂,引发局部大脑供血不足,引起偏瘫、失语、吞咽困难、眩晕等症状。患者会失去自然行走能力,生活能力下降,需要长期卧床静养,而医护人员在患者住院后需要协助患者定期翻身调整体位,防止褥疮的产生[1]。早期康复训练能够增强患者的肌力,促进脑血管再生,有助于缓解肢体功VTVwtHKg58aotQJPj9CkcYfQLpLp9copT+3sSaL1Rnw=能障碍并降低残疾的风险,改善患肢血液循环,改善下肢运动功能,促进新神经通道的形成,加强肢体协调性,预防废用综合征[2]。而本体感觉神经肌肉促进技术(PNF)是医学康复领域中的重要工具,其通过刺激本体感受器,使协同运动的肌肉有效收缩,可刺激身体轴向部位的对抗阻力、对角线和螺旋移动方式,该技术对早期康复训练至关重要,能够改变患者的运动模式[3]。基于此,本研究旨在探究PNF联合肢体训练对脑梗死偏瘫患者临床治疗效果的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取句容市中医院2021年6月至2023年6月收治的脑梗死偏瘫患者79例,按照信封法随机分为两组,对照组(40例)和观察组(39例)。对照组患者中男性25例,女性15例;年龄41~73岁,平均(54.26±9.26)岁;病程9~38 d,平均(23.96±6.12) d;偏瘫左侧19例,右侧14例,双侧7例。观察组患者中男性23例,女性16例;年龄42~73岁,平均(53.46±8.94)岁;病程10~36 d,平均(23.34±5.74) d;偏瘫左侧18例,右侧13例,双侧8例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴符合《临床疾病诊断与疗效判断标准》 [4]中脑梗死偏瘫的相关诊断标准;⑵生命体征稳定;⑶初次突发且首次接受康复治疗。排除标准:⑴曾患有癫痫症;⑵存在凝血功能障碍;⑶肝、肾功能严重损伤;⑷全身重度感染;⑸存在严重精神异常。本研究经句容市中医院医学伦理委员会审核批准,患者或家属均已签署知情同意书。

1.2 治疗方法 两组患者均接受营养指导、药物管理及健康知识普及的综合措施。对照组患者接受肢体训练。⑴被动肢体运动:偏瘫侧手足部进行被动运动,20 min/次,2次/d,在健侧手协助下鼓励患者自行运动,逐步加大活动范围;⑵体位调整:在病床或座椅上保持腕关节和手指伸展、肘关节伸展和肩关节外展伸展的姿势,翻身时避免对患肢施加拉力,坐姿时,患侧上肢需放在桌面上,臂下放置软枕;在平躺和侧卧时指导患者进行腕关节背屈和肘关节伸展动作,健侧卧位时,要求患者肘关节伸展及肩关节屈曲至90°,胸前放置软枕,患侧上肢置于其上;⑶站立平衡训练:使用平行杠等工具进行站立平衡、下肢负重和步行训练,30 min/次,1次/ d。

观察组患者在对照组的基础上接受PNF治疗。依据个体病情状况,灵活选取运动模式,逐步从简至繁增加难度,需注意避免过度疲劳,且各类动作可组合使用:⑴双下肢屈曲伴随屈膝模式:在治疗过程中,治疗师首先对患者的双腿进行伸展位牵引,指导患者的左下肢进行屈曲 - 外展 - 外旋,右侧下肢进行屈曲内收 - 外旋,同时躯干下部左侧旋转弯曲,阻力置于双脚,对抗躯干和髋部旋转,终末阶段进行躯干静态或动态收缩,旨在增强躯干下部肌肉的屈曲能力。通过下肢和躯干下部肌肉的持续静态收缩,锻炼颈部和躯干上部肌肉的屈曲功能;⑵双下肢伸展伴随伸膝模式:与前述动作方向相反,治疗师首先对患者的双腿进行屈膝屈髋右侧旋转体位牵引,增加躯干屈曲,指导患者的左下肢进行伸展 - 外展 - 内旋,右侧下肢进行伸展 - 内收 - 外旋,对足施压抵抗躯干和髋部旋转,终末阶段躯干充分拉长,有助于提高躯干下部肌肉的伸展能力;⑶颈部侧屈伴随屈曲偏转模式:患者可以选择仰卧、俯卧或坐姿,治疗师双手置于头顶及下颌,使患者下颌回收,头部旋转,使下颌朝向左侧前方,引导颈部屈曲,转头向左,下颌靠近左肩前方,治疗师双手对抗颈部屈旋转、侧屈;⑷颈部侧屈伴随伸展偏转模式:患者可以选择仰卧、俯卧或坐姿,治疗师双手置于头顶及下颌,令患者下颌回收,头部旋转,使下颌朝向左侧前方,引导颈部屈曲,转头向左,下颌靠近左肩后方,治疗师双手对抗颈部屈旋转、侧屈;⑸躯干屈曲偏转模式:患者右侧卧位,双下肢屈膝屈髋30°,治疗师施力于患者髂翼及坐骨结节,对抗躯干屈曲、伸展和侧屈,协助患者通过双腿屈曲模式配合充分的髋部旋转,利用股骨牵引锁定躯干屈肌,并借助髋部旋转调整躯干侧弯。锻炼强度根据患者体质调整,以患者稍显费力但不痛苦为准,每组锻炼模式均进行10次,1次/d。两组患者均持续治疗3个月。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。于治疗后评估两组患者临床疗效,治愈:患者偏瘫情况基本消失,肢体功能与运动能力基本恢复正常,生活能够自理;显效:患者偏瘫情况显著改善,肢体功能与运动能力明显恢复,基本能够自理生活;有效:患者偏瘫情况有所改善,肢体功能与运动能力有所恢复,在医护人员或家属的帮助下能够自理生活;无效:患者偏瘫情况及肢体功能与运动能力无改善,且生活无法自理。总有效率=治愈率+显效率+有效率。⑵偏瘫和神经功能恢复情况。分别于治疗前后采用Brunnstrom偏瘫分期[5]及美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[6]评分进行评估,Brunnstrom偏瘫分期将偏瘫分为6个阶段,第1阶段,患者无法自主活动;第2阶段,上肢开始协同运动,手部轻微弯曲,下肢虽无明显动作却能引发联合反应与共同运动;第3阶段,患者出现不定期的共同运动,手部具备抓握能力但无法伸展;第4阶段,共同运动方式逐渐解体,上下肢体可进行分离运动;第5阶段,共同运动模式完全消失,上下肢均能独立运动;第6阶段,标志着患者的运动功能已基本恢复或接近正常水平;NIHSS评分分值范围为0~42分,得分越高表示患者神经损伤程度越重。⑶运动能力。分别于治疗前后采用Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA) [7]评分评估两组患者运动功能,分值为0~100分,评分越高表示患者运动功能越好;采用Berg平衡量表(BBS) [8]评分评估两组患者平衡能力,分值范围为0~56分,评分越高表示患者平衡能力越好。⑷生活质量。分别于治疗前后采用生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)评分[9]评估两组患者生活质量,该量表包括躯体功能、心理功能、社会功能和物质生活4个维度,总分为100分,分值越高表示患者生活质量越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,等级资料采用秩和检验;计量资料经S-W检验符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,治疗前后比较采用配对t检验。 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

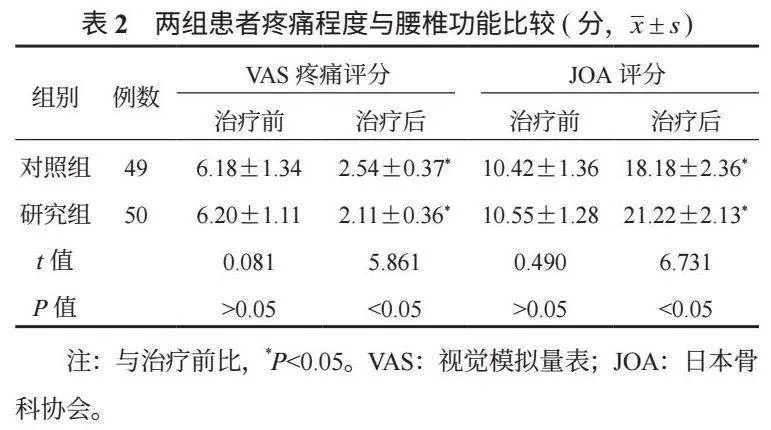

2.1 两组患者临床疗效比较

观察组患者临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

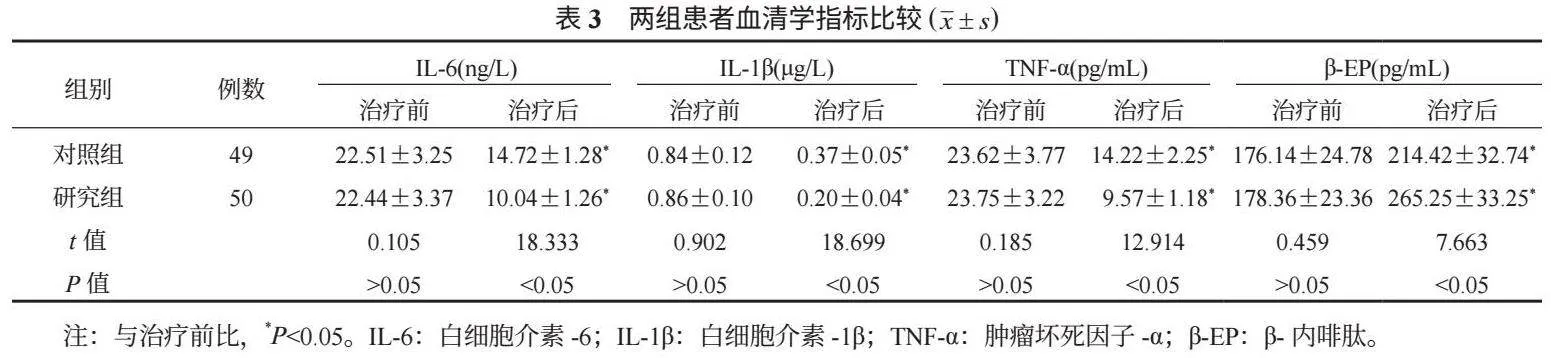

2.2 两组患者偏瘫情况比较

与治疗前比,治疗后两组患者Brunnstrom偏瘫分期均升高,观察组较对照组更高,NIHSS评分均降低,观察组较对照组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

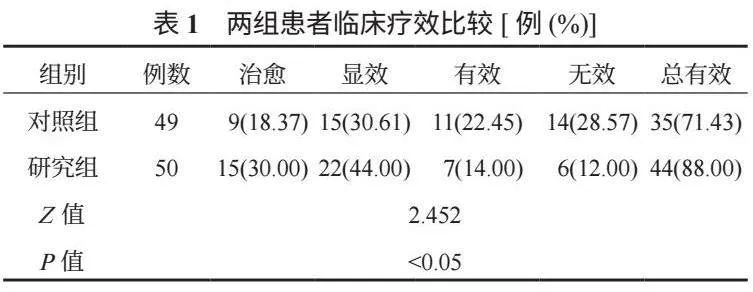

2.3 两组患者运动能力比较

与治疗前比,治疗后两组患者FMA、BBS评分均升高,观察组均较对照组更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4 两组患者生活质量比较

治疗前,对照组患者GQOLI-74评分为(57.13±8.86)分,观察组患者GQOLI-74评分为(56.23±9.17)分;治疗后,对照组患者GQOLI-74评分为(71.31±7.94)分,观察组患者GQOLI-74评分为(84.26±8.27)分,与治疗前比,治疗后两组患者GQOLI-74评分均升高,观察组较对照组更高,差异有统计学意义(t值=7.101, P<0.05)。

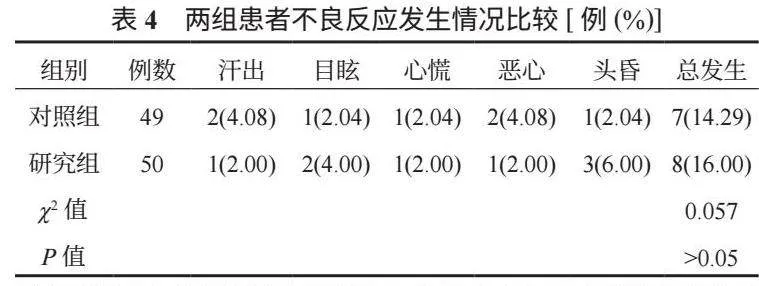

3 讨论

脑梗死是由动脉粥样硬化闭塞或血栓形成引发,导致脑内动脉狭窄、闭塞甚至破裂,引发局部大脑供血不足,进而导致脑神经功能紊乱,临床症状包括偏瘫、失语、吞咽困难、眩晕等,其中,偏瘫是最常见的并发症之一。脑梗死偏瘫患者常伴有严重的运动行走功能障碍,生活能力显著下降。在脑梗死引发偏瘫后,尽早开始康复训练,可增强患者的肌力和促进脑血管再生,有助于缓解肢体功能障碍和残疾风险。肢体训练治疗可以显著改善患肢的血液循环,明显改善下肢的运动功能,促进新神经连接的形成,同时还能够加强肢体协调性,预防废用综合征,实现快速、精准、协调的运动技能[10]。

PNF可通过特定的运动模式和牵张模式,帮助患者重新建立和强化对自身身体位置和运动的感知,还可通过激活并协调肌肉群的运动,有助于改善患者因偏瘫引起的肌肉无力和不协调问题,从而提升日常活动能力;另外能刺激大脑的神经网络,促进损伤后神经纤维的再生和再连接,可增强患者平衡能力,进而提高其生活质量[11]。本研究结果显示,观察组患者临床总有效率高于对照组,治疗后观察组患者Brunnstrom偏瘫分期较对照组更高,NIHSS评分较对照组更低,这提示PNF联合肢体训练治疗脑梗死偏瘫患者能够有效提高患者临床效果,神经功能修复更好。分析其原因为PNF主要利用了牵张、关节压缩、牵引等本体感觉刺激促进功能恢复,可刺激患者本体感受器,强化主动肌肉力,通过反复刺激增强神经传导,能够增强患者的肌力,促进脑血管再生,帮助患者建立肢体功能的神经网络,频繁、规律的感觉冲动传入患者神经中枢有利于受损区域功能的重建,从而显著改善患者神经功能[12]。

本研究结果中显示,治疗后观察组患者FMA、BBS评分均较对照组更高,这提示PNF联合肢体训练治疗脑梗死偏瘫患者能够进一步提升患者运动和平衡能力。PNF技术可刺激本体感受器,促使协同运动的肌肉有效收缩,在治疗过程中,不仅强调单个肌肉的运动,特别关注身体轴向部位的对抗阻力、对角线和螺旋移动方式,这对增强患者的肌力和促进脑血管再生有显著效果,在脑梗死后偏瘫患者的治疗中,PNF可利用最大阻力、节律启动技术,使拮抗肌同原动肌相互作用,刺激肌肉主动运动,配合上、下肢屈曲伸展运动,恢复关节灵活性,促使拮抗肌与主动肌交替收缩,有效降低肌张力,提高患者肢体功能,进而可提升患者运动功能和平衡能力[13]。本研究结果显示,治疗后观察组患者GQOLI-74评分较对照组更高,这提示PNF和肢体训练康复治疗的结合能够显著提升患者自理能力。PNF可刺激本体感受器,还可以通过诱导肌肉收缩痉挛,改善筋膜状态,从而减少肌肉疲劳程度并增强自然移动能力,且通过医者视觉引导、语言命令及手法触碰等手段,可改变患者的运动模式,进而提升患者自理能力[14]。

综上,脑梗死偏瘫患者采取PNF强化康复治疗联合肢体训练,能够有效提高治疗效果,减轻患者的偏瘫情况,提升患者运动能力,进而提升患者的生活质量,值得临床推广应用。

参考文献

党永生. 本体感觉神经肌肉促进技术联合阴阳平衡透刺法治疗脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者的效果及其对上肢运动功能、肌肉积分肌电值的影响[J]. 中医临床研究, 2022, 14(16): 45-48.

许雪. 本体感觉神经肌肉促进疗法在脑梗死恢复期患者中的应用效果[J]. 中国民康医学, 2020, 32(17): 66-68.

向勇, 张生玉. 脑卒中后偏瘫患者应用本体感觉神经肌肉促进技术联合电针刺激神经干治疗的临床疗效分析[J/CD]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2024, 8(4): 1-3.

孙明, 王蔚文. 临床疾病诊断与疗效判断标准[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2010: 743-748.

史红斐, 罗轮杰, 戚斌杰, 等. 基于Brunnstrom分期的针刺治疗对脑卒中偏瘫患者肢体运动功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40(4): 281-283.

王世昌, 侯香竹, 孟秀君, 等. 血浆D-二聚体与急性脑梗死患者NIHSS评分的相关性及其影响因素分析[J]. 中国血液流变学杂志, 2020, 30(1): 40-43.

刘兰兰, 宋曼萍, 耿翊宁. 焦氏头针联合薄氏腹针对老年脑卒中患者FMA评分及平衡功能的影响[J]. 中国老年学杂志, 2020, 40(7): 1385-1387.

陈丹凤, 燕铁斌, 黎冠东, 等. 三种平衡评定量表在脑卒中早期患者中的应用及其相关性研究[J]. 中国康复, 2018, 33(2):133-135.

蒋文华, 施晓萍, 黄静, 等. 基于King达标理论的心理干预结合亲情干预模式对BPH患者行PKEP术后恢复情况及GQOLI-74、IPSS评分的影响[J]. 中国医药导报, 2020, 17(5): 164-168.

韩玮, 赵婷婷. 核心稳定性康复训练对脑梗死偏瘫患者肢体功能恢复及生活质量的影响[J]. 贵州医药, 2024, 48(4): 630-632.

周玉静, 陈芳, 刘秋怡, 等. 本体感觉神经肌肉促进技术对脑卒中下肢偏瘫患者运动功能和日常生活能力的影响[J]. 护理实践与研究, 2020, 17(16): 68-70.

张辉, 王楠楠, 张宏豪. PNF强化康复治疗对脑梗死偏瘫患者肢体功能的影响分析[J]. 临床医学工程, 2023, 30(11): 1555-1556.

杜凯军, 张军. PNF技术联合拮抗肌针刺对脑卒中偏瘫患者神经功能缺损、肢体运动功能及平衡能力的影响[J]. 贵州医药, 2020, 44(11): 1756-1757.

王亚. 泻阴补阳针刺法联合本体感觉神经肌肉促进疗法治疗脑卒中后痉挛性偏瘫临床观察[J]. 实用中医药杂志, 2021, 37(12): 2091-2093.

作者简介:唐丹,大学本科,主管技师,研究方向:康复治疗。

通信作者:张方娟,大学本科,副主任中医师,研究方向:康复治疗。E-mail:756148055@qq.com