神经肌肉本体感觉促进术躯干模式训练结合减重步行训练对脑卒中后偏瘫患者跌倒风险的影响

【摘要】目的 探讨神经肌肉本体感觉促进术(PNF)躯干模式训练联合减重步行训练在脑卒中后偏瘫患者的应用效果,为临床制定康复方案提供参考依据。方法 选取南京市溧水区中医院(扬州大学医学院临床学院)2021年10月至2024年3月收治的脑卒中后偏瘫患者74例,根据随机数字表法分为对照组(37例,常规康复训练)和研究组(37例,常规康复训练+PNF躯干模式训练+减重步行训练)。两组患者均持续干预4周。观察比较干预前和干预4周后两组患者康复效果、平衡及步行功能及跌倒风险评分。结果 与干预前比,干预4周后两组患者10 m最快步行速度及Tinetti步态评估量表、Berg平衡量表评分均升高,研究组均较对照组更高;躯干前倾距离均延长,研究组较对照组更长,坐 - 站 - 坐时间缩短,研究组较对照组更短;Morse跌倒风险评估量表评分均降低,研究组较对照组更低(均P<0.05)。结论 脑卒中后偏瘫患者采用常规康复训练联合PNF躯干模式训练与减重步行训练康复效果良好,可提高患者平衡及步行能力,并减少跌倒风险。

【关键词】脑卒中后偏瘫 ; 神经肌肉本体感觉促进术躯干模式训练 ; 减重步行训练 ; 跌倒风险

【中图分类号】R743 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.17.0007.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.17.003

偏瘫是脑卒中常见并发症,表现为一侧肢体的感觉和运动功能障碍,易增加患者跌倒风险,影响患者生活质量。有研究发现,早期进行康复训练对于改善脑卒中患者预后至关重要,但常规康复训练多集中于肢体功能恢复,而忽略躯干核心肌群功能训练,从而影响肢体力量传递和整体运动能力。神经肌肉本体感觉促进术(proprioceptive neuromuscular facilitation,PNF)是一种基于神经、肌肉和本体感觉共同参与的康复治疗技术,可通过本体感觉刺激促进肌肉收缩,增强肌力并扩大关节活动范围,运动功能改善效果明显[1]。减重步行训练适用于脑卒中、脊髓损伤等导致的运动功能障碍患者,能显著改善患者步行能力和平衡能力[2]。基于此,本研究旨在探究脑卒中后偏瘫患者采用常规康复训练联合PNF躯干模式训练和减重步行训练的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取南京市溧水区中医院(扬州大学医学院临床学院)2021年10月至2024年3月收治的脑卒中后偏瘫患者74例,根据随机数字表法分为两组。对照组(37例)患者中男性21例,女性16例;年龄57~68岁,平均(62.11±4.79)岁;病程45~61 d,平均(53.37±7.26) d;卒中类型:脑梗死23例,脑出血14例;偏瘫部位:左侧19例,右侧18例。研究组(37例)患者中男性22例,女性15例;年龄56~69岁,平均(61.86±4.83)岁;病程44~62 d,平均(52.91±7.18) d;卒中类型:脑梗死25例,脑出血12例;偏瘫部位:左侧17例、右侧20例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间有可比性。纳入标准:⑴符合《临床脑卒中治疗与康复》 [3]中脑卒中后偏瘫的相关诊断标准;⑵合并嗜睡、头昏、肢体麻木等偏瘫表现;⑶患者病情稳定。排除标准:⑴合并严重脏器功能障碍;⑵合并大面积脑梗死;⑶合并精神疾病。本研究经南京市溧水区中医院(扬州大学医学院临床学院)医学伦理会审核批准,患者及家属均已签署知情同意书。

1.2 康复方法 两组患者入院后均接受常规干预治疗。康复医师应对患者进行良肢位摆放,2 h更换一次体位,防止压疮,通过多途径刺激患者语言反应,综合运用转移注意力法、行为疗法等进行心理干预,并对患肢进行针灸、推拿,缓解疼痛和肿胀。

对照组患者接受常规康复训练,患者病情稳定后,需对患者进行床上训练,包括翻身、移动身躯及呼吸肌训练等,防止肌肉萎缩和关节挛缩,2次/d,10 min/次;同时,医师需对患者进行穿衣、洗漱、吃饭等日常生活训练,3次/d,45 min/次;若患者恢复情况较好,可在家属或医师陪同下适当进行高强度间歇运动,提高心肺适能和步行能力,但每周训练次数不宜超过3次,每次时长不宜超过40 min。患者均连续治疗4周。

研究组在对照组基础上接受PNF躯干模式训练与减重步行训练。⑴PNF躯干模式训练内容包括:①上抬:患者取仰卧位,双侧不对称性上肢屈曲伴颈部伸展;②斜劈:患者取坐位,双侧不对称性上肢伸展伴颈部屈曲;③双下肢屈曲伴屈膝模式:患者取仰卧位,辅助其保持双腿屈曲状态且屈膝保持一定角度;④双下肢伸展伴伸膝模式:患者取仰卧位,辅助患者伸直双腿并保持一定角度;⑤躯干的屈曲伴伸展偏转模式:将患者双腿环抱至屈膝屈髋位置,同时右倾躯干,做对角线运动;⑥躯干的屈曲偏转模式:患者取仰卧位,双手置于头顶,引导其进行躯干屈曲、偏转动作。5次/周,每次30 min,持续进行4周。⑵减重步行训练:采用减重步态训练器(广州一康医疗设备实业有限公司,型号:YK-7000A3)和减重步态康复平台(河南翔宇医疗设备股份有限公司,型号:XY-K-G3),将减重步态训练器的吊架移于患者正上方,调节高度,将固定带固定于患者腰臀部后,起始减重40%,设置步行速度1.0~1.5 km/h,平板坡度0°,随后减重降至15%,速度3.0~4.8 km/h,平板坡度为45°。医师需辅助患者偏瘫侧下肢摆动,确保足跟着地,初次训练时间15 min/次,据患者情况可增加至30 min,5次/周,连续治疗4周。

1.3 观察指标 ⑴康复效果。分别于干预前和干预4周后评估两组患者康复效果。10 m最快步行速度(10 m MWS):地面标记10 m,用秒表记录患者由起点行走到终点的时间。躯干前倾距离:患者呈坐位,上身缓慢下压的同时平举双臂,用卷尺测量指尖前伸距离。坐 - 站 - 坐时间:患者呈坐位,双脚踩地,手臂持预备动作,医师使用秒表测量患者听到指令后,“起身 - 站立 - 恢复端坐”时间。⑵平衡及步行功能。分别于干预前和干预4周后评估两组患者平衡及步行功能,采用Berg平衡量表(BBS) [4]评估患者平衡能力,总分为0~56分,分值与患者平衡能力成正比;采用Tinetti步态评估量表(TGA) [5]评估患者步行质量,总分为0~12分,分值与患者步行质量成正比。⑶跌倒风险。分别于干预前和干预4周后采用Morse跌倒风险评估量表(MFS) [6]评估两组患者跌倒风险,量表包含:医学诊断(0~15分)、静脉输液(0~20分)、跌倒史(0~25分)、步态(0~30分)、认知能力(0~30分)、行走辅助(0~60分),分值与患者跌倒风险成正比。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W检验符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,干预前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

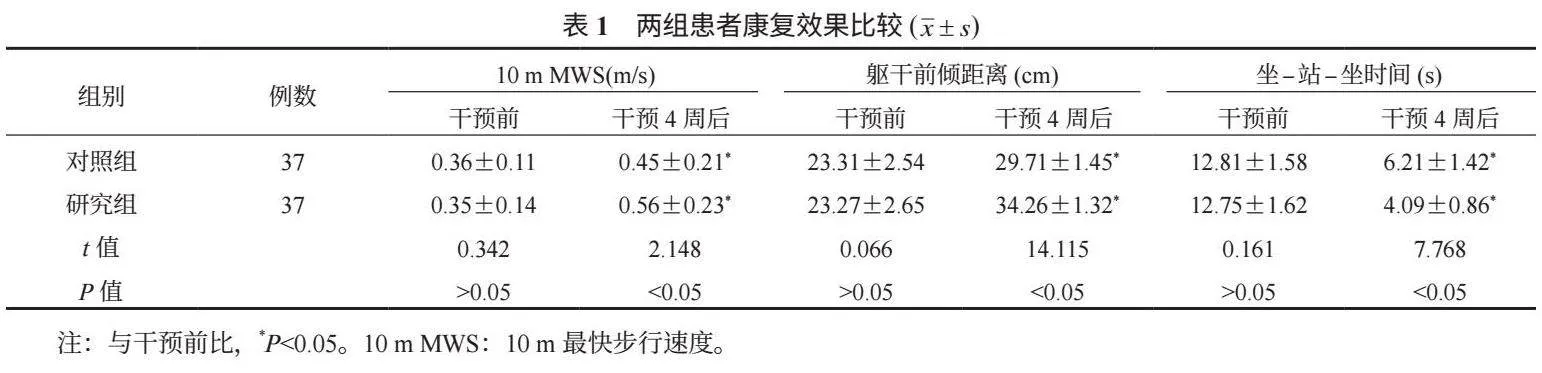

2.1 两组患者康复效果比较

与干预前比,干预4周后两组患者10 m MWS均升高,研究组较对照组更高,躯干前倾距离均延长,研究组较对照组更长,坐 - 站 - 坐时间缩短,研究组较对照组更短,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

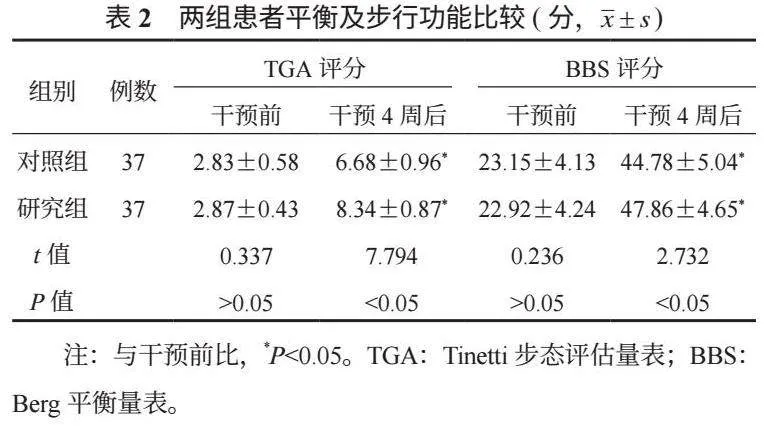

2.2 两组患者平衡及步行功能比较

与干预前比,干预4周后两组患者TGA、BBS评分均升高,研究组均较对照组更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3 两组患者跌倒风险比较 与干预前比,干预4周后两组患者医学诊断、静脉输液、跌倒史、步态、认知能力、行走辅助评分均降低,研究组均较对照组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

3 讨论

脑卒中后偏瘫通过针对性的康复训练,可以提高患者的肌肉力量,改善关节活动度,从而帮助患者恢复肢体的运动能力。PNF躯干模式训练利用牵引、关节挤压和施加阻力等对机体产生刺激,同时结合抗阻运动,促进运动功能康复[7]。减重步行训练是通过器械悬吊减轻下肢负担以帮助进行步行训练的新兴康复技术。本研究结果显示,与对照组比,干预4周后研究组患者10 m MWS更高,躯干前倾距离更长,坐 - 站 - 坐时间更短,这提示常规康复训练联合PNF躯干模式训练和减重步行训练可提升脑卒中后偏瘫患者的康复效果。

本研究结果显示,干预4周后研究组患者TGA、BBS评分均较对照组更高,这提示PNF躯干模式训练和减重步行训练有助于提升患者平衡、步行能力。其原因为PNF躯干模式训练能够激活更多运动肌纤维参与活动,从而增强核心肌群的稳定性和控制能力,从而有助于其步行、平衡功能恢复;减重步行训练通过减轻躯干重量对下肢的负荷,使患者能够在早期开始步态训练,从而显著改善患者肌痉挛及平衡能力[8]。

本研究结果显示,干预4周后研究组患者MFS评分均较对照组更低,这提示PNF躯干模式训练结合减重步行训练可有效减少患者跌倒风险。PNF躯干模式训练通过增强患者核心区域稳定性,帮助患者更好控制躯体,改善下肢协调性和力量,从而有效减少跌倒风险[9];减重步行训练可引起大脑相关区域的功能重组,促进脑卒中患者大脑皮层功能的变化,有助于改善患者的神经控制能力,进而减少跌倒的风险[10]。

综上,常规康复训练联合PNF躯干模式训练与减重步行训练有助于提升脑卒中后偏瘫患者平衡、步行能力,并能加快患者康复速度,减少跌倒风险,值得临床推广应用。

参考文献

贾程森, 李锡泽, 刘沙鑫. 腰椎动态关节松动术结合PNF技术对腰椎小关节紊乱的疗效观察[J]. 四川医学, 2019, 40(9): 886-889.

黄春红, 宋雅楠, 马星, 等. 减重步行机器人训练对脑卒中患者步行能力的影响探析[J]. 山西医药杂志, 2019, 48(1): 51-53.

童宁. 临床脑卒中治疗与康复[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2017: 110-112.

瓮长水, 王军, 王刚, 等. Berg平衡量表在脑卒中患者中的内在信度和同时效度[J]. 中国康复医学杂志, 2007, 22(8): 688-690, 717.

高静, 吴晨曦, 柏丁兮, 等. Tinetti平衡与步态量表用于老年人跌倒风险评估的信效度研究[J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30(5): 61-63.

周君桂, 范建中. Morse跌倒评估量表与Berg平衡量表应用于老年患者预测跌倒风险的效果分析[J]. 中国康复医学杂志, 2012, 27(2): 130-133.

余淑侦. PNF躯干模式训练应用于脑卒中的效果分析[J]. 实用中西医结合临床, 2021, 21(14): 137-138, 140

黄竹青, 石岩, 闫文佼, 等. 运动想象疗法联合PNF躯干模式训柴丽, 王梅. 基于ICF脑卒中核心分类组合评价轨道减重步行训练对脑卒中患者下肢运动功能康复的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(6): 653-658.

彭杰, 郑琨, 刘翔, 等. 躯干模式的核心稳定训练对脑卒中患者下肢步行功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(10): 898-901.

刘振, 李东霞, 孙秋莲. 不同减重步行训练方式对脑卒中患者下肢功能恢复的效果比较[J]. 安徽医学, 2023, 44(5): 548-551.

作者简介:韩朋,大学本科,主管技师,研究方向:康复治疗。

通信作者:冯同忠,大学本科,主任医师,研究方向:针灸推拿。E-mail:294896628@qq.com