盐官古镇:一城故事一江潮

盐官镇,地处浙江省海宁市中南部,历来便是一座很“潮”的名镇。从古至今,盐官始终处在潮流前线,深得人心。在这里,文人观潮赋诗,“弄潮儿”自在天涯,更有追潮人不远千里只为一睹潮流。究竟是何等的潮流,竟能引众人折腰?盐官的潮,充斥着“涛山滚屋,雷击霆碎”的吞天之势,独具“鲲鹏水击三千里,组练长驱十万夫”的磅礴气概,既能浪涌蓬莱,唤万群风马;也可翻江倒海,引群龙腾跃。此外,盐官“天天可观潮,月月有大潮”,尤其是农历八月十八的大潮,苏东坡直言“壮观天下无”。在这天赐的观潮胜地,人们观完头潮观尾潮,赏完日潮赏夜潮。夜半赏潮,无论是万籁俱寂里的月影银涛,还是“十万军声”的豪壮声势,皆令人沉沦。与潮共生的盐官,衍生了无数潮文化,从观潮、听潮到咏潮、弄潮,从捍潮、祭潮到镇潮、用潮,潮论、潮生日、潮词歌赋一应俱全,仪式、礼典并用,潮范儿十足。

盐潮自天来

盐官的“潮范儿”,与其独特的地形地貌密不可分。盐官,地处杭嘉湖平原南端钱塘江中段北岸,成陆于6000年前。据《盐官镇志》中记载:“(盐官)约7000年前为杭州湾中松江、嘉兴及硖石一线大岛屿西南边沿。后海水外退,杭州湾北沿沉积物递增,逐渐形成喇叭口形状。”正是此处的“大喇叭”,成就了盐官“中国潮乡”的盛名。

在钱塘江形似大喇叭的入海口,杭州湾的宽度约为100千米;一路向西,澉浦地区江面宽度锐减至20多千米;而到了盐官地区,两岸的距离则不足3千米。江面极速变窄,水流受阻,后浪推前浪,让潮水的力量瞬间拉到峰值。再加上此处的风向与潮水方向常年大体一致,助长了潮势,因此涌现了如一线潮、回头潮、冲天潮等钱塘江的一众“顶流”。

在钱塘江众多“顶流”的加持下,盐官境内沿江段积攒了大片的淤泥海涂,涌潮带来的大量海水,让这里华丽转身为天然盐场。宋代《咸淳临安志》中记载,汉高祖十二年(公元前195年),吴王刘濞在此地设置司盐之官,专门管理此处的盐业。盐官由此得名,实现了从官名到地名的跨越。三国时期是盐官作为建置名的发端,据《盐官镇志》中记载:“黄武二年(223年),析海盐、由拳二境置盐官县,属吴郡,隶扬州。”到了唐永徽六年(655年),迁县治筑城,也就是如今的盐官古城。

千年来,潮来潮往,江潮带走了时光,盐官作为郡、州、县治的所在地,却从未更易。

浙西盐仓的“弄潮儿”

因潮而生的盐官,也依潮而兴。沃饶的盐业资源,让盐官很快成为浙西盐仓的“弄潮儿”。东晋时期,盐官当地的居民利用淤涂建盐田,晒制食盐已然成为当地的一大产业,整个盐官呈现出一派“海滨广斥,盐田相望”的繁荣景象。唐代,随着榷盐制的实施,盐税收入在国家财政收入中的比重显著增加,政府愈发重视食盐生产。如此,盐官盐业的生产规模也随之扩大,产量更是有了跨越式提升。据《新唐书》中记载,嘉兴县(今嘉兴市)有盐官,嘉兴监海盐产量很大,仅次于海陵监和盐城监,位列全国第三。北宋太平兴国四年(979年),盐官境内的蜀山、岩门、黄湾、袁花、南路、新兴、下管、上管八座盐场,岁额13.39万石。用今天的计量单位换算,盐官年产盐量达到1.1万吨。

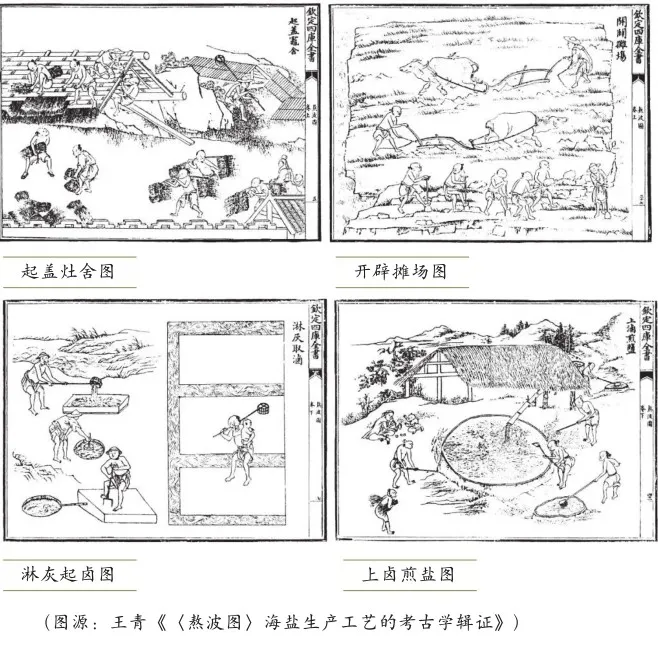

随着钱塘江改道,“潮汐冲入平野30余里,水侵县治,芦洲港渎及上管、下管﹑黄湾等盐场均被毁”,盐官的制盐业不得不进行迭代,从古法晒盐转变为煎烧制盐。煎烧制盐前几个步骤与其他地方的制盐流程差异不大,都是将盐卤倒入大锅中熬煮浓缩,形成浓卤,但最后一步算是画龙点睛。在盐官制盐,铁盘是浓卤结晶成盐的利器,不仅出盐率高,还能获得上佳的食盐,《海宁市志·大事记》中记载“盐官汤村以铁盘煮盐,盐色清白”。制盐方式改进后,盐官海盐不仅在产量上崭露头角,在质量上也出类拔萃,沿江所产之盐,以盐官白草盐为最上者。

到了元代,盐官盐业迎来了历史性的转折。元大德三年(1299年),盐官境内的蜀山、岩门、上管和下管四座盐场合并为许村场,黄湾、袁花、南路、新兴四座盐场则合并为西路场,从八大盐场到两大盐场的转变,使组织结构得到了进一步的精简,盐业的生产管理也逐渐流程化,衍生了“盐司—盐场—盐团—盐灶”的专业生产组织。盐业生产组织内的盐团,在当时发挥着极大的作用,不仅有利于盐业的生产,还能防止盐户走私成盐。据《熬波图》中记载,每团“四向筑叠围墙,外向远匠濠堑。团内筑凿池井,盛贮卤水,盖造盐仓柈屋,置关立锁。复拔官军,守把巡警”。

元代以后,随着钱塘江水系流向改变和杭州湾海岸淤涨冲刷,包括盐官在内的大部分浙西盐场都逐渐萎缩,盐官盐业开始走下坡路。清乾隆年间,钱塘江水系北移改道,沿海宁塘入海。海潮进入北大门后,北岸海水逐渐变淡,盐官当地的盐民只能靠从南岸运来的盐卤勉强煎盐过日。潮起潮落时,换了人间,盐官最终退出了浙西盐仓的历史舞台,结束了“产盐为民生”的使命。

盐官海塘的捍潮史话

盐官的潮福祸相倚,名利双收的同时,也曾让当地百姓尝尽苦楚。历朝历代,当地政府和人民不是在治理潮患,就是在治理潮患的路上。

修堤筑塘一直以来都是盐官的头等大事,海塘也从最初的土塘、竹笼石塘,到柴塘、直立式石塘,再到斜砌式的“坡陀石塘”,逐步升级为“五纵五横鱼鳞塘”。“五纵五横鱼鳞塘”,也被称作“万年塘”,是由浙江水利佥事黄光昇兼采前代各家之长,在海盐设计出的一种重型直立式石塘。塘侧面呈阶梯状往上收缩,状似鱼鳞,故名“鱼鳞石塘”。鱼鳞石塘能够抵抗强潮冲击,久而不溃,是我国海塘修筑技术史上的第三次大变革。

清康熙五十九年(1720年),巡抚朱轼于海宁城南主持修筑石塘,在“五纵五横鱼鳞塘”的海塘修筑技术上进行了改进。从筑塘基开始,打桩分为两步,先打梅花桩,再打马牙桩,为的就是稳妥;随后砌筑塘身,均采用厚1尺(约33厘米)、宽2尺、长5尺的条石层层垒砌,总共垒砌20层,每一层之间都要错缝,各层的宽度也是自上而下依次递减而收分,使塘身呈外坡内陡之形。为了保障塘身的坚固,每塘塘石上下左右都要凿出槽榫,嵌以铁锭和铁锔,使各条石间相勾连而不松动。铁锭以生铁为主,铁锔则用熟铁,缝隙处再用石灰、糯米汁、油灰浇灌,让条石之间能够犬牙相衔、互相牵制,这长达500丈(约1667米)的鱼鳞石塘由此形成了命运共同体。清雍正二年(1724年),浙西沿海风潮大作,几乎所有土石塘皆被毁,唯有朱轼主持修筑的鱼鳞石塘安然无恙,因而被作为“样塘”加以推广。在此重型石塘的基础上,清乾隆二年(1737年)至乾隆八年(1743年),又兴建了鱼鳞石塘近6000丈(约20千米)长,此后境内少有大潮灾出现。

盐官现存的海塘位于盐官镇南门外,为海宁海塘中历史最悠久、最有代表性的一段。该海塘保护范围全长1500米,重要的附属建筑有天风海涛亭、占鳌塔、中山亭、镇海塘铁牛等,均具有重要的历史价值和工程技术价值。2001年,盐官海塘成为全国重点文物保护单位;2019年,“海宁海塘·潮文化景观”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。无论是物质层面发挥作用的鱼鳞石塘,还是精神层面祭祀潮神的海神庙,均涌向了潮文化,也构成了遗产级别的潮文化景观。

在阳光照耀下、江水映衬中,盐官古城格外夺目,城外的盐官海塘固若金汤,城内的海神庙则璀璨非凡。

海神庙,祭祀潮神最高峰

踏入盐官古城寻海神庙前,笔者就早已听闻当地流传的顺口溜:“一座古塔十座庙,五大城门四吊桥,七十二弄三大街,亭院寺阁九曲桥。古迹要数海神庙,左右牌坊白玉雕,唐代经幢明代松,清出文渊陈阁老。更有天下闻名事,今古奇观海宁潮。”当走进盐官古城的那一刹那,目光所至皆是过往,抚摸着这一切斑驳与沧桑,只留下了历史粗砺的颗粒感,让人不禁感叹这背后的源远流长。

盐官古城,历为海宁盐官地域郡﹑州﹑县治地,始建于唐永徽六年(655年)。元泰定四年(1327年),因“海水溢冲捍海塘,坏州郭四里”,城址荡然无存。直到元至正十九年(1359年)才得以重建,“江浙行省命左右司都事陈元礼筑城……南临海”。盐官城的规模虽不大,却很守“规矩”,其城邑格局深受《周礼·考工记》中匠人营国的影响,城市轮廓方正,形状规则。历史上,盐官的城邑共有五座城门和三座水门。五座城门分别是东边的宣德门、春熙门,西边的安戌门,北边的拱辰门和南边的镇海门。三座水门则是宣德水门、安戌水门和拱辰水门。如今五大城门里只保留下春熙门。春熙门旁,有一条接近600米的老街临河而立,老街上明清风格的建筑鳞次栉比。其中,位于春熙门内原大东门直街的海神庙格外引人注目,就连门口的两座汉白玉石狮都显得尤为神气。

盐官的海神庙由皇家督造,尽显皇室气派。据《海宁州志稿》中记载:“(盐官海神庙)清雍正七年(1729年)九月,浙江总督李卫奉敕建,址广四十亩,正殿五楹(间),陛(阶)四出七级,廊柱及台阶俱为白玉石。”海神庙的正殿是重檐歇山顶式宫殿建筑,仿照北京故宫太和殿建造,有“银銮殿”之称,与“金銮殿”遥相呼应,民间称其为“江南紫禁城”。在古时,无论何种建筑,都需要遵循严格的等级制度,仿建皇家建筑的行为是被严令禁止的。盐官海神庙能够破例仿建,还能由国家拨款敕建,可见其非凡的地位。据《海宁州志稿》中记载:“清雍正七年八月二十三日下诏,发内帑十万两,于海宁县地方敕建海神之庙。”

皇家敕建的海神庙,与其说是一座庙宇,不如将其视为祭祀潮神的庙宫。海神庙“居中正殿五楹,周回夹以修廊,中为甬道,前为仪门三楹,大门三楹,左钟楼,右鼓楼”,在其正殿中“奉宁民显佑浙海之神,以吴英卫公伍员、唐诚应武肃王钱谬配享”。正殿中供奉的“浙海之神”是一位虚构的明神,另有20位海神配享从祀,以保佑沿海(江)人民不受潮水侵犯,安澜永固。在海神庙祭祀潮神,除了皇帝敕封的潮神外,连祭祀仪制都是由服务宗庙社稷的太常寺颁定,已然达到祭祀潮神的最高峰。此外,祭祀潮神的服饰也格外隆重,据《海宁州志稿》中记载:“每月朔望,海防道率所属,俱公服,三献行礼;春秋仲月及八月十八日,海神圣诞之祭,承祭官及各官,俱朝服,三献行礼。”每于农历十八日,海防道率所属官员致祭并例行祭潮,省道大员及地方官设祭于占鳌塔旁之大观亭:“当潮头汹涌横江东来,在数里外时,即整肃衣冠,遥对鞠躬展拜,潮过,官员丽酒以送,公役举性盛投于江,祭潮之礼乃成。”

轰轰烈烈的祭潮之礼终会落幕,但盐官的潮文化却从未止步。从弄潮到捍潮,从兴修海塘、潮神信仰再到如今潮文化体系的构建,这里留下了独属盐官的江潮故事。这一城的故事,随着这一江的浪潮起起落落,只愿中国潮乡,一直猛进如潮!

【责任编辑】王 凯