谁给化石“染”了色

在一些博物馆里,会展出形态各异的古生物化石。其中,由动物骨骼形成的化石有的为灰白色,有的为棕褐色,还有的呈现出黑色,而植物化石更是五颜六色。

为什么古生物化石会呈现出不同的颜色?这些化石的颜色就是生物本来的颜色吗?

在回答这个问题之前,我们首先了解一下化石是如何形成的。生物死亡后的遗体、足迹等被沉积物(如泥沙、火山灰等)快速掩埋,遗体中的有机质被分解殆尽,只留下骨骼、外壳、牙齿等较为坚硬的物质,或者留下印模。它们与周围的沉积物经过压实成岩作用变成石头,同时,原来的成分也被矿物所取代。这样的古生物遗体或者遗迹被称为化石。

我们今天看到的古生物化石的颜色与其生物本来的颜色完全不同。化石的颜色直接取决于埋藏环境的情况,矿物浸染、矿化作用和其他致色因素都会导致化石呈现出不同的颜色。

矿物侵染

新鲜的动物骨骼是白色的,因为骨骼的主要成分是磷酸钙和碳酸钙。相较于地球上的生命历史而言,第四纪的动物骨骼由于形成时间较短,最长的不过258万年,很多骨骼没有受到埋藏环境太大的影响,所以依然呈现正常的骨骼+EpyDVW0U0Nb1uiyQIrgba66VeBIb6SZRgc8hE2bgrA=颜色。例如,距今30万—21万年的辽宁营口金牛山遗址A点的哺乳动物骨骼化石就是白色的(图2),第四纪的鸵鸟蛋化石也是白色的(图3)。

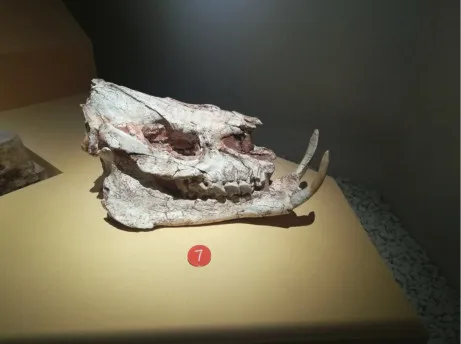

发现于甘肃临夏盆地的大唇犀头骨化石表面呈白色,内部则充填了黏土矿物(图4)。大唇犀生活在中新世晚期,距今有1200万—500万年。

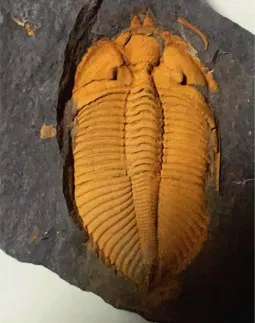

当然,并不是所有的动物骨骼化石都为白色或淡黄色。由于被锰或铁的氧化物附着于表面或者渗入到骨骼、牙齿缝隙中,有些埋藏于地下的古生物化石显现出黄色、褐色、黑褐色或黑色等颜色。如被褐铁矿侵染的王冠虫化石的颜色为黄褐色或褐色(图5和图6)。沧龙的牙齿化石因为相同的原因而被侵染成黄褐色(图7)。

在巨鬣狗灰色的牙齿化石上可以看到一条条的黑色痕迹,那是铁锰氧化物侵染的结果(图8)。这些牙齿之所以会变成灰白色,也是被其他矿物侵染所致。

矿化作用或交代作用

除了矿物侵染,矿化作用或者交代作用也可能使古生物化石呈现出特别的颜色。矿化作用或者交代作用是化石形成的主要机制:含有矿物的溶液渗透到生物有机体内的缝隙中,进而矿化,使得生物组织变得更加坚硬。根据所含矿物的不同,矿化作用可以分为硅化作用、欧泊化作用、黄铁矿化作用和方解石化作用等。

硅化作用

硅化作用常常被描述为“石化作用”,石化作用是有机组织被矿物取代,逐渐变成化石的过程。

硅化木(图9)就是由于硅化作用形成的。作为一种比较常见的木化石,硅化木是生长在几百万年前或更早以前的树木被迅速埋葬于地下后,木材中的有机质在地下环境中逐渐被地下水中的二氧化硅(SiO2)替换而形成的树木化石。虽然树木原本的结构和纹理被保留下来,但其内部已经完全变成了含硅的矿物质,异常致密而坚硬。

不同地方形成的硅化木的矿物种类不同,主要包括石英、玉髓和蛋白石。比如,形成于缅甸的硅化木(图10)又被称作“树化玉”,是一种流行的观赏石,其主要成分就是蛋白石(SiO2·nH2O)。

由于硅化木中含有的元素不同,导致它们具有多变的颜色:铁元素可使硅化木呈现红色、褐色或是浅绿色,铜元素可使硅化木呈现绿色和蓝色,锰元素则会使硅化木呈现粉红色。此外,硅化木还可能有乳白色(因含有蛋白石)、无色(因含有水晶)、烟灰色、黑色(因含有碳)等多种颜色。

欧泊化作用

欧泊化作用其实是硅化作用的一种特殊形式(图11)。欧泊的矿物名称为蛋白石,达到宝石级别的蛋白石一般被称为欧泊。

欧泊是凝胶状或液体的硅石流入地层裂缝和洞穴中沉积凝固成无定形的非晶体宝石矿物,其中有一些动植物的遗体被这些液体充填,待液体结晶后就形成了欧泊化的化石。

欧泊是典型的具有变彩效应的宝石,一块欧泊上可同时展现出从蓝色到绿色、从黄色到橙色和红色等多样的颜色。欧泊的变彩效应是由特殊的内部结构决定的。蛋白石内部存在着很多厚度与可见光波长相当的细微叶片状或者层状、粒状结构,由此导致光的衍射和干涉,从而使蛋白石在不同的角度下能够呈现出绚丽的色彩。

黄铁矿化作用

黄铁矿是一种常见的矿物,因颜色呈金黄色,酷似黄金,常被人们误认为黄金,因此,也被称为“愚人金”。当含有黄铁矿(FeS2)的液体进入动物躯体后,由于水分蒸发,黄铁矿结晶,最终形成了黄铁矿化的生物化石(图12)。此类生物化石主要包括菊石、箭石、海胆和三叶虫等海生动物。需要注意的是,由于沉积环境问题,陆生动物很少会形成黄铁矿化的化石。

方解石化作用

方解石的化学成分是碳酸钙(CaCO3)。如果含有钙离子的水溶液进入动物体内,替代动物原来的骨骼或者外壳,待水分蒸发后,留下方解石晶体或者隐晶质方解石,就形成了方解石化的化石(图13)。这些化石十分漂亮,有的犹如白玉一般。

马达加斯加菊石化石因为其外壳复杂的缝合线像菊花而得名,将它剖开后,可以看到菊石内部漂亮的方解石结晶(图14)。

不过,并不是所有的方解石化的化石都美轮美奂,绝大部分方解石化的化石为灰色、灰白色、灰褐色和褐色(图15),这是因为其内部掺杂了黏土或者其他矿物。

其他作用

除了矿物侵染和矿化作用,还有些化石的颜色是本身的成分造成的,例如加拿大的斑彩菊石(图16)。

加拿大所出产的斑彩菊石来源于7500万—7000万年前。那时,在斑彩菊石产地附近的浅海处有一座巨大的火山。由于落基山脉频繁的造山运动,这座火山时常喷发。每次的火山喷发都会使包括菊石在内的当地几乎所有动物迅速毙命,并被掩埋在海底。火山灰阻挡了菊石遗体与海水接触的可能,地壳运动又把丰富的铁、镁元素带进菊石残骸体内,日积月累,这些菊石就变成了独一无二的斑彩菊石。

斑彩菊石美丽的晕彩源于其多层文石矿物薄层对光的反射而形成的干涉色。文石矿物薄层的厚度愈大,形成的红色和绿色愈多;反之,则具有更多的蓝色和紫色。此外,菊石壳中的黄铁矿等其他矿物质成分的含量变化以及微量元素的参与,也会影响其颜色的变化。

总而言之,化石并不是冷冰冰的石头,它们曾是有温度的,曾经是一个个鲜活的生命。神奇的大自然造就了美丽的化石,如果你喜欢化石,就去探索美丽的生命世界吧!

【责任编辑】赵 菲