非物质文化遗产与新媒体交互艺术的融合创新

摘要:该文深入研究了非物质文化遗产与交互艺术的融合创新。首先,分析了非物质文化遗产在数字媒体艺术中的各种呈现形式并探讨了其在新时代面临的机遇和挑战。其次,详细分析了数字媒体艺术在文化传承中的角色与作用,包括在传统文化中的融合与创新。此外,该文还探讨了数字媒体艺术专业教学融入非物质文化遗产的方法与策略,以提升学生对中华优秀传统文化的理解与创新能力。通过融合案例研究,揭示了数字媒体艺术为中华优秀传统文化注入新元素、拓展传播途径的积极影响。最后,强调了这种创新对于提升文化传承活力的重要性,并为未来进一步探讨非物质文化遗产与数字媒体艺术的融合提供了新的视角和启示。

关键词:非物质文化遗产;文化创新;数字媒体艺术;新媒体;交互艺术;融合创新

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)08(a)-0085-05

The Innovative Fusion of Intangible Cultural Heritage Inheritance and New Media Interactive Art

—Taking Hunan International Economics University as an Example

Abstract: This paper delves into the innovative fusion of intangible cultural heritage inheritance and interactive art. Firstly, it analyzed the various forms of presentation of intangible cultural heritage in digital media art and discusses the opportunities and challenges it faces in the new era. Secondly, it examines in detail the role and function of digital media art in cultural heritage, including its integration and innovation within traditional culture. Furthermore, this paper explores how digital media art education can integrate intangible cultural heritage, aiming to enhance students' understanding and innovative capabilities in traditional culture. Through integrated case studies, it reveals the positive impact of digital media art on injecting new elements into traditional culture and expanding avenues of dissemination. Lastly, it emphasizes the importance of such innovation in enhancing cultural heritage vitality and provides new perspectives and insights for further exploration of the fusion between intangible cultural heritage and digital media art in the future.

Key words: Intangible cultural heritage; Culture creation; Digital media art; New media; Interactive art; Integrated innovation

数字媒体艺术是一门跨学科的学科,融合了艺术、技术和科学的元素。艺术设计与科技的结合使数字媒体艺术的教育和实践内容随着技术演进和时间推移不断改变,根植于艺术领域的事实又给这一学科充分的理论探索空间[1]。其学科特点包括技术创新,艺术家运用先进的数字技术如虚拟现实和计算机图形学创作独特的作品。互动性是其显著特征,观众可以参与并改变作品的呈现形式。数字媒体艺术以数字化手段表达创意,包括数字绘画、雕塑和虚拟现实影片等形式。实验性和创新性是其核心,鼓励艺术家挑战传统观念,尝试新的技术和媒介。艺术家和观众能够通过互联网跨越地域限制进行创作和欣赏。数字媒体艺术的多媒体综合应用,涵盖图像、音频、视频和互动界面,创造了丰富多样的艺术体验,使其成为当代艺术中备受关注和发展的领域。

非物质文化遗产主要是指人类在历史上创造,并且以活态形式传承至今的,具有重要的历史价值和艺术价值,被当地社会所认可的传统文化类型。非物质文化遗产本身的针对性特征较为明显,不仅包含了传统表演艺术,还包含了民俗活动及礼仪节庆等相关的内容[2]。

交互艺术是一种特殊的艺术形式,其中艺术家的作品或环境是开放式的,允许观众参与和互动。观众通过不同的方式,如手势、声音等,与作品进行互动,从而改变其状态和表现形式。交互艺术通常使用技术手段,如计算机、传感器等,以增强互动性和创造性。在这个过程中,艺术家、作品、受众三者互为主体,进行交流、互动[3]。

1 交互艺术在非物质文化遗产传承中的作用

非物质文化遗产通常包括口头传统、表演艺术、社会实践、传统手艺等。信息技术的发展让非物质文化遗产的传播面更广。而数字媒体艺术通过创新的方式帮助保护、传承和推广这些文化元素。传统的非物质文化遗产,如民间传说、传统手工艺等,通过数字媒体艺术可以以影像、声音、互动等多维度的方式呈现,使得这些传统元素更贴近当代观众,激发新的兴趣和理解。通过互联网和数字媒体技术,传统文化可以跨越地域和语言的限制,辐射到全球。这样的全球传播不仅有助于扩大非物质文化遗产的影响力,也为不同文化之间的交流与理解提供了契机。观众可以通过数字平台参与到文化传承的过程中,例如,通过虚拟展览、在线互动体验等,加深对非物质文化遗产的亲身感受和了解。如现在很多网红博主通过对非物质文化遗产探寻、学习、研究和进行相关创作,让各种过去大众很难接触到的传统工艺呈现在大众面前,比较典型的包括“李子柒”“彭南科”“九月”等。他们利用视频录制和传播的便利性,还原古法手艺,吸引了一大波“粉丝”追随。以彭南科为例,他发布的80余个视频,总播放量超过了26亿次,可见非物质文化遗产有强大的生命力[4]。

2 交互艺术在非物质文化遗产传承中的方法和手段

交互艺术在非物质文化遗产传承中采用多种具体方法和手段,以创新的方式保护、传承和推广传统文化。

2.1 虚拟展览和数字化存档

利用虚拟展览和数字化存档,交互艺术可以呈现非物质文化遗产的独特魅力。通过数字化的方式,文化元素得以长期保存,并在虚拟空间中供人们参观,促使更多人了解和欣赏。目前,这种数字化展示在各大博物馆均有较好的呈现,湖南省博物馆对重要文物进行了数字化存档,游客通过扫码可以进一步了解文物背后的精彩故事及其所蕴含的古人智慧。湖南省博物馆推出的“湖湘文化数字博物馆”(见图1),是一个基于数字技术的虚拟博物馆。博物馆收藏了大量湖湘文化的珍贵文物,通过数字化展示,观众足不出户便可感受湖南传统文化的魅力。同时,博物馆还设置了多种交互式装置,如触摸屏幕、全息投影等,让观众可以更深入地了解文物的历史背景和文化内涵,增强了观众与展品之间的互动性和参与感。

2.2 虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验

VR头戴式设备的硬件性能不断提升,包括更高的分辨率、更广的视野和更低的延迟,提高了用户的沉浸感。越来越多的艺术家和创作者开始利用VR技术创作艺术作品,如虚拟展览、沉浸式故事和虚拟音乐表演。AR技术在移动设备上的广泛应用,如智能手机和平板电脑,使得用户可以通过这些设备轻松体验AR内容。艺术家利用VR和AR技术创建交互性艺术作品,使观众能够参与到艺术创作的过程中,推动了交互艺术的创新。利用VR和AR技术,交互艺术可以创造出身临其境的体验,使人们沉浸在非物质文化的魅力中。这种体验包括虚拟参观传统场所、观赏传统表演艺术等,增加了传统文化的可体验性。以湖北省博物馆为例,博物馆为游客提供VR游览模式,游客可以通过VR眼镜进行观看,虚实结合,进一步提升了沉浸式体验。游客走进博物馆后,戴上VR眼镜,对准文物就可以智能识别;再现现实中的物品,复原远古的文物,讲述展品背后的故事、“修复”破损文物、“触摸”不宜展示的珍贵文物……围绕让文物“活”起来的主旋律,“AI+AR+博物馆”赋能数字化建设的新变革正在席卷全国[5]。湖北省博物馆的展台前,市民可以戴着黑色的VR眼镜云游省博。游览者戴上VR眼镜并发出语音指令,眼前就出现了越王勾践剑的相关介绍。还可以云游曾世家展厅、楚国八百年展厅。

2.3 互动式数字表演

通过交互艺术,观众可以参与到表演的过程中,成为文化表达的一部分。这种互动性质使得观众不再仅是被动观赏,而是能够与演出进行实时互动,与艺术家和其他观众共同创造独特的艺术体验。例如,观众可以通过移动设备、虚拟现实眼镜等工具与舞台上的数字元素进行互动,改变表演的走向,使得每场表演都成为独一无二的艺术呈现。这种互动性对于提高观众的参与度和理解深度具有显著的影响。观众不再只是被动地接收表演,而是通过数字媒体的介入,深度融入传统文化的表达中。这种参与式的体验促使观众更加积极地思考、感受并理解文化的内涵,实现了文化传承的互动性和活跃性。交互艺术可以结合传统表演形式,创造出互动性的数字表演。观众可以通过数字媒体与表演互动,参与到传统文化的表达中,提高参与度和理解深度。举例来说,在上海举办的第二十三届中国国际工业博览会中,中国艺术科技研究所与上海工艺美术职业学院合作完成了重要展示项目:“适配真人中国传统戏曲仿真表演系统研发”。这些项目利用数字虚拟人技术,以沉浸式虚拟现实(VR)技术为非遗文化传承注入新的活力。参与者可以模仿戏曲演员的表演,与虚拟戏曲人进行互动,并通过创造虚拟舞台特效和运镜特效,实现在虚拟世界中的艺术创作和表达,为中国传统戏曲文化带来了新的发展机遇[6]。

2.4 在线教育和培训项目

利用数字媒体艺术的教育性质,开展在线教育和培训项目,传授非物质文化遗产的技艺和知识。这有助于培养新一代传承人,同时在全球范围内推广中华优秀传统文化。信息技术的发展,确实能够让更多人看到非物质文化遗产的魅力,同时也会让他们萌发出想要接触相关技艺的想法。搭建在线教育平台,进行短期培训项目就可以满足人们对于爱好的追求。

2.5 数字化的资源库建设和管理

数字媒体艺术可用于建立非物质文化遗产的数字档案库。这些档案包括视频、音频、图像等记录,为文化研究、保护和传承提供便利。通过利用数字媒体艺术,我们得以建立起完善的非物质文化遗产数字档案库。这一档案库不仅包含丰富多彩的视频、音频和图像记录,更为文化研究、保护和传承提供了极大的便利。近年来,湖南持续推进非遗数字化保护工作,非遗数字资源不断扩充,相关数据库逐步完善。据统计,湖南省已有超过50种非遗项目完成了数字化记录,非遗数字化平台收录超过10 000小时的音视频资料、近400万字的文字档案及12万余张高清图片[7]。

数字档案的建立不仅是简单的记录,更是对非物质文化遗产的珍贵传承。通过数字化,我们能够在档案中保留非凡的技艺、传统仪式和独特的文化表达形式。数字媒体艺术的运用不仅提高了档案的保存和检索效率,同时也通过多媒体形式更生动地展现了文化的多样性。

2.6 数字艺术与传统结合

交互艺术家可以将数字技术与传统文化元素相结合,创造出独特的数字艺术品。这种融合不仅保留了传统的本质,还吸引了现代观众的兴趣。

3 非物质文化遗产与新媒体交互艺术的融合创新

为了更好地将非物质文化遗产的内容融入新媒体交互艺术中,笔者在湖南涉外经济学院数字媒体艺术专业进行了尝试,并取得了较为丰富的成果。师生将非遗文化融入交互艺术的创作中,创作的交互艺术作品,获得多项国家级和省级奖项。非物质文化遗产与新媒体交互艺术的融合具体从以下几方面展开。

3.1 课程设计中融入非遗文化内容

在专业课程设计中,整合非物质文化遗产传承的内容,开设专门的课程或模块,介绍非物质文化遗产的概念、重要性及数字媒体艺术在传承中的角色。例如,在“数字媒体艺术概论”或者“毕业设计”的课程中加入非遗文化相关的内容模块,让学生有专门的时间去了解地域文化中的非物质文化遗产,并在将来的作品中有意地融入相关内容。例如,在笔者执教的“H5交互设计”和“移动界面设计”课程中,融入了大量“非遗”元素,认真钻研地域“非遗”文化,包括剪纸艺术、湘绣艺术、漆器艺术、戏曲艺术、皮影艺术、街头手艺等内容。师生进行艺术创作的同时,有主题有范围地去研究和挖掘非物质文化遗产中可以用交互艺术表达的内容,在完成艺术创作的同时,加深了对自身文化的了解。

3.2 非遗文化与交互艺术融合项目实践

在设计过程中需要有目的有步骤地开展非物质文化遗产与交互艺术的融合。在设计之初,应该确定运用数字媒体艺术技术来呈现、保护或传承特定的非物质文化遗产,包括数字化展览、虚拟现实体验、互动性表演等项目。在具体的实践过程中,需要根据主题开展调研,有效的方式是对周边的博物馆或者展览馆进行考察,并做好调查报告。湖南省博物馆就是一个很好的考察调研场所,展览丰富且免费对外开放,可以对学生进行地域文化的熏陶,非物质文化遗产更是学生的创作素材和灵感来源,艺术设计作品不仅要给人以美的享受,更需要有思想文化的内涵,才能够有更强的生命力和感染力。

3.3 合作与实地考察

与非物质文化遗产相关的组织、社区、文化机构合作,为学生提供实地考察和参与的机会。通过实践中的合作,学生能更深入地了解非物质文化遗产传承的现状和需求。湖南的湘绣源远流长,有两千多年的历史。从长沙战国楚墓和马王堆西汉古墓出土的大量绣品中,可以窥见当时湖南地方刺绣技艺已经达到令人惊讶的高度。经过长期演变,形成了以中国画为基础,融西画技法于一体,以近百种针法和多种色阶的绣线,在各类底料上充分发挥针法的表现力,精细入微地刻画出物象外形内质的自行特色[8]。在湖南涉外经济学院数字媒体艺术专业的人才培养方案中,重点融入了地域文化的实地考察内容,并要求学生考察记录和体验。经过为期两周的专业考察工作,学生要完成一万字以上的调查研究报告,为后期的创作积累素材和灵感。

3.4 数字化档案与研究

鼓励学生进行数字化档案的创建和研究,以记录、保存和传承非物质文化遗产。在指导学生进行数字媒体艺术创作的同时,可以引导学生使用数字媒体技术,制作文档、影片或互动应用,为非物质文化遗产的传承提供创新的手段。在教学中,注意收集学生的优秀典型案例,并不断完善和充实。通过赏析高年级学生的作品,新的学生能够得到鼓舞,并进一步提高作品质量。

3.5 创新研究与展示

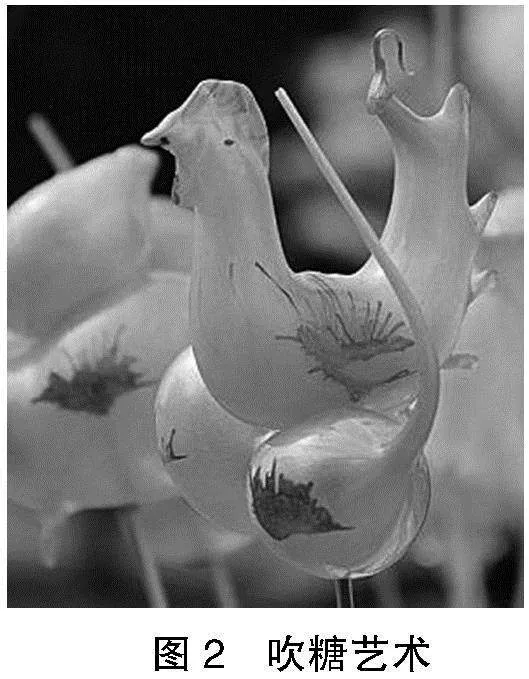

艺术作品的展示环节是非常关键的一环,首先创新性的研究需要集思广益,结合数字媒体艺术提出新的非物质文化遗产传承方案,这种交流可以碰撞出思想的火花,并且获得他人的建议。通过展示和分享,可提升学习的兴趣,并起到学习和交流的作用[9]。艺术作品的展示环节的安排会给创作者适当的压力,可以很好地促进其主动学习。由于非物质文化遗产的丰富性,不同兴趣和文化背景的师生挖掘身边的非物质文化遗产会有所不同[10]。湖南涉外经济学院数字媒体艺术专业学生蒋宸,通过交互装置再现了非遗文化中的吹糖艺术,获得了第十届未来设计师全国高校数字媒体设计大赛二等奖,其创作源于对非遗文化的深入研究,包括吹糖艺术的历史、形式和现状的分析。据研究,吹糖这一民间艺术始于明朝,距今已有600余年历史,早年间被称为戏剧糖果。糖人,顾名思义,就是用加热的糖稀为原料做成各种造型的民间艺术(见图2),常见的造型有人物、动物、花草等。该艺术被媒体称为快消失的美食,面临失传。

交互作品《吹糖》是基于Arduino传感器的交互艺术装置,通过装置模拟吹糖的体验,实现物理世界和数字世界的交互。这个装置邀请体验者通过吹气触发特殊机制来产生不同的状态。当体验者对着装置吹气时,电脑编程将气体输送给显示器,灯带亮起模拟数字传输,显示器里的手就会随着气流捏糖人。当体验者吹到一半中止时,糖球就会变瘪。在传承传统非遗文化的同时,趣味的交互模式能让体验者回忆童年的快乐。该作品是一项有趣的尝试,获得了中国数字媒体好创意大赛国家级二等奖。

在H5交互作品的创作中将湖湘文化融入实际的项目中,湖南涉外经济学院数字媒体艺术专业学生舒思嘉通过对湖湘漆器的研究,设计并创作了一个名为《漆承》的交互作品。该作品通过提取湖南非物质文化遗产漆器的色彩和图案元素,创作了一个用户能够观赏和创作漆器的交互作品。通过浏览该作品,用户可以学习了解漆器的文化和历史,并观赏瓷器的制作过程,通过交互动画,创作属于自己的漆器。该作品综合运用了C4D、Sybstance 3D Painter、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Adobe Promiere、剪映和墨刀等多款热门软件进行创作。作品获得了湖南省数字媒体创意大赛省级一等奖[11]。

通过以上的融合方式,数字媒体艺术专业可以更好地培养学生对非物质文化遗产传承的关注和理解,同时提供实践性的机会,使他们能够运用交互艺术的手段参与和推动中华优秀传统文化的传承。

4 结束语

根据研究以及项目团队的努力,我们发现在艺术创作的领域,交互艺术正迅速发展。将传统的艺术形式,融合交互界面设计、H5交互设计、交互装置艺术等内容,已经越来越多地出现在生活中,展现出前瞻性和互动性。通过增强媒介元素与个体之间的互动,交互艺术能够真实地表达人类情感。这种艺术形式激发了个体的艺术感知能力和创造想象力,赋予他们强大的艺术表达能力。与传统的数字化情境和视觉语言创作方式不同,交互艺术采用创新方法改变思维模式,加强了个体与艺术之间的情感共鸣,重塑了审美感,强调了精神审美意识的培养,获得了情感价值的认同。

通过新媒体交互艺术的创作,师生的审美感得到了重振,强调了精神审美意识的培养,同时获得了情感价值的认同。

中华优秀传统文化是国家和民族文化与精神层面的集中表达,是建立文化自信、展现国家形象的重要文化符号。交互艺术的发展,为中华优秀传统文化的传播和发展创造了全新的环境。利用交互艺术对湖湘文化进行数字化艺术传播,是新时代之下的顺势而为,具有较高的现实意义和时代价值。随着交互艺术被广泛应用到各个行业,将传统地域文化与数字媒体相结合已经成为当下弘扬和传播文化的重要方式。

参考文献

[1] 刘柏亨,曹雪桐,周雯.数字媒体艺术专业跨学科人才培养的探索[J].中国高等教育,2020(22):51-53.

[2] 钦媛.新时代非物质文化遗产保护与传承探索[J].文化创新比较研究,2022,6(3):88-91.

[3] 钟丽茜.数字交互艺术的审美特征及其局限性[J].社会科学家,2020(4):144-148.

[4] 张颐佳,李孟河,黄馨怡,等.彭南科,爆红网络的乡村守艺人[N].湖南日报,2024-02-01(10).

[5] 程希.“让文物活起来”的虚拟化发展动向观察[J].客家文博,2023(1):10-15.

[6] 吴苡婷. 210项高校科技成果展现创新策源能力[N].上海科技报,2023-06-21(4).

[7] 湖南日报.依托数字生态构建,加快非遗产业发展[EB/OL].(2023-11-23)[2024-04-06].https://view.inews.qq.com/k/2023 1123A03LA800?no-redirect=1&web_channel=wap&openApp= false.

[8] 赵继学,廖瑜.湘绣产业发展现状及对策[J].艺术研究,2011(1):52-53.

[9] 杨玮亚.数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用[J].上海包装,2023(12):60-62.

[10]符菱雁,魏东.非遗传承与数字媒体艺术的有效融合[J].四川戏剧,2021(10):126-128.

[11]徐英.湖湘文化与交互艺术的融合创新[M].北京:中国水利水电出版社,2023:7.