韩国语被动句语义色彩的认知解释

摘要:该文旨在探究韩国语被动句中的语义色彩及其认知解释。被动句有着不同的语义色彩,先行研究已经表明韩国语被动句具有极强的负面语义色彩倾向。文章从认知语言学的角度,基于前景—背景理论与原型范畴理论,对被动句负面语义色彩的认知理据进行研究。通过对负面语义色彩的被动句进行分析,发现被动语义色彩的倾向来源于事件中的受事角色在认知中经过前景化得到凸显和强调,而及物动词句的原型宾语,也就是受事角色的典型核心语义特征是[+受损],所以韩国语被动句也常常蕴含与[+受损]相关的负面语义色彩。这些发现不仅深化了韩国语被动句的理解,也为从认知角度阐释韩国语提供了参考。

关键词:韩国语;被动;语义色彩;认知语言学;前景—背景理论;原型范畴理论

中图分类号:H55 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)08(a)-0027-05

Cognitive Explanations of the Semantic Color of Passive Sentences in Korean

Abstract: This study aims to investigate the semantic colors and congnitive interpretations of passive sentences in Korean at a deeper level. Passive sentences have various semantic colors, and prior research has indicated a distinctive inclination towards negative semantic color in Korean passive constructions. This study employs a cognitive linguistic approach, drawing on the foreground/background theory and prototype category theory, to investigate the cognitive basis for the negative semantic color of passive sentences. Through the analysis of passive sentences with negative semantic color, the study reveals that the inclination toward negative semantic color in passive constructions stems from the foregrounding and emphasis of the patient role in cognition within events, as well as from the prototypical object—representing the core semantic feature [+damaged] of the patient role in transitive verb sentences. Consequently, Korean passive sentences frequently convey negative semantic colors with [+damaged]. These findings not only deepen our comprehension of Korean passive sentence but also offer valuable insights for interpreting Korean language from a cognitive standpoint.

Key words: Korean; Passive sentence; Semantic color; Cognitive linguistic; Foreground/background theory; Prototype category theory

被动句是一种跨语言广泛存在的句式,也是人类在认识世界过程中产生的基本表达方式之一。传统的被动句在语义上常常带有消极的、不愉快的语义色彩,往往表达句子主语是“不幸的”,或句子主语遭受某种损失的事件。这一点在韩国语被动句中同样有所体现,如在(崔宰榮)2007年以的小说《(世间最美丽的离别)》中富有口语化特点的对话为语料基础,对韩语中不同类型被动句的语义色彩进行了分析[1],其结果如表1所示。

由表1可知,韩国语被动句用作贬义色彩的情况占比较高,尤其在日常口语对话中,人们在使用被动句时也倾向于消极的语义色彩。为什么人们会感觉在使用被动句时有负面、消极的情感?为什么人们在表达受到伤害时往往采用“我被……”的被动句式?这种语义色彩的根本来源是什么?是来源于被动标记,还是来源于句中的谓语动词?这种消极语义色彩的倾向认知理据又是什么?本文针对这些问题,考察韩国语被动句语义特征,因为被动是人类认知过程的基本表现方式之一,被动句是相应认知过程编码的结果,所以本文基于认知语言学理论,从认知阐释的角度分析被动句式消极语义色彩产生的原因,进一步为被动句研究提供认知理据,同时也有助于韩国语学习者更好、更准确地学习和使用韩国语被动句。

1 理论背景

1.1 前景—背景理论

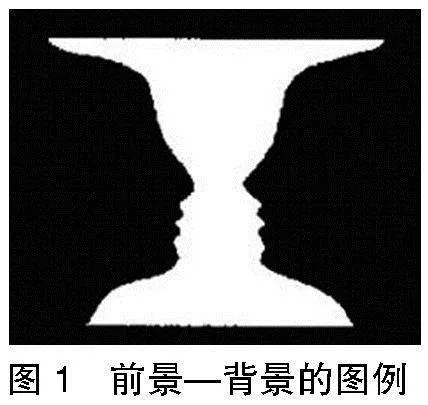

前景—背景理论最早由丹麦心理学家Rubin在1915年提出,并由Hopper和Thompson将其引入认知语言学研究,并应用于语言中的空间感知及篇章层面的分析[2]。在知觉场中,前景和背景以分离的形式同时存在,并且无法同时被感知。前景是凸显程度高、可识别度高的部分,而背景相对来说凸显程度低、识别度也低于前景的部分。相关研究中比较有名的则是由Ungerer和Schmid提出的前景—背景的图例,如图1所示。

在图1中,如果观察者以黑色为背景,可以看到白色为前景的花瓶;如果以白色为背景,可以观察到黑色为前景的两个人脸侧面。在这一过程中也体现出前景和背景是可以相互转化的。在知觉场中,根据主观感知,当注意力聚焦于更为凸显的部分时,这一部分便成为前景,其余部分便成为背景,这一过程也被称为前景化。人们对于信息的识别、理解和表达正是通过这样前景化和背景化的过程来实现。也正是因为语言具有象似性,认知上前景和背景的转化,即前景化和背景化的过程可以投射到语言编码过程中,便产生了不同的语言结构。其中,认知中凸显的前景部分投射到句子结构中的主语位置,而不那么凸显的背景部分则投射到了句子中宾语等位置[3]。被动句的实现正体现了这样前景化的过程,因此本文从前景—背景理论的角度进一步解释被动句。

1.2 原型范畴理论

在前景—背景的转换过程中,主动句的宾语发生了前景化,也涉及另一个重要的理论,即原型范畴理论。早在亚里士多德时期人们便开始关注并研究范畴化,早期的范畴理论为经典范畴化理论,一直到Wittgenstein家族相似性理论的提出,以及认知心理学家Rosch的三个层次理论,才逐渐形成了原型范畴相关的理论。原型范畴理论有四个基本特点:范畴内成员地位不平等、范畴的边界是模糊的、范畴呈现出家族相似性、原型范畴无法通过一组必要和充分条件来界定[4]。在具有家族相似性的范畴中,原型和非原型的区分十分重要,因此理解原型这一概念有助于人们更好地认识主动句中宾语这一范畴。

原型是范畴中最典型的代表,是某类事物中最具代表性的成员,同时具有最大的家族相似性。人们在认知活动中处理、识别原型成员时,心智处理的过程是最快的[5]。同时,当人们提及某个范畴时,最先想到的某个成员即是其原型成员。例如,人们在提起“鸟”这个范畴时,最先想起的往往是麻雀、鸽子等鸟类,而很难首先想起企鹅、鸵鸟等动物,这是因为鸽子、麻雀是“鸟”范畴的原型成员,处于范畴的中心地位,具备这个范畴内更多的共有典型特征,如有羽毛、可以飞、有喙、体型较小等。而其他非原型成员则拥有更少的共有典型特征,处在范畴的边缘位置。因此在典型的由及物动词构成的主动句中,确定其原型宾语的属性,对于被动句语义色彩的认知解释就尤为重要。

2 韩国语被动句语义特征分析

表1中,对口语色彩较浓厚的韩国小说中的被动句分析可以得知,消极语义色彩的被动句出现较多,而积极语义色彩的被动句出现最少,仅占整体被动表达的7.4%。被动句中这样的消极意义指向谁?或者说被动句的主语受影响还是其他什么角色受影响?受损义是来源于小句的谓语动词吗?因此,为了进一步理解被动句中含有的[+受损]语义特征,解决上述问题,在具体分析韩国语被动句语义色彩倾向之前,应首先考察被动句中[+受损]语义的指向及语义承担的问题。接下来本文从不同角度,考察谓语承担的消极语义与消极语义的指向,分析表达消极语义被动句的不同类型。

2.1 语义指向小句内主语

消极语义指向被动句小句内主语是最常见的情况,也就是被动句小句的主语承受了负面的影响,发生了负面的改变。其对语义色彩产生最大影响的是谓语部分,可分为两种情况:一种是谓语动词本身具有贬义色彩;另一种情况是谓语动词本身不具有贬义色彩,谓语部分整体对受事主语造成负面影响,或是受事主语所不期望的事情。例如:

例1:

例2:

例3:

例4:

例5:

例6:

例4到例6中,谓语动词“、、”本身具有贬义色彩,同时具有[+受损]的语义特征。被动句中受事主语与这类动词共现时,小句主语经常会遭受物理或精神上的损害。这类动词用于被动句中最为自然,被动的语义程度也较高,被认为是典型的被动句[6]。例1到例3中,谓语动词“”原本不具有贬义色彩,但用于被动句中增添了“遭受”的语义特征,对于小句主语来说,谓语部分整体成为一件负面事情。如在例1中,动词“”原表示用力夹在上牙、下牙或两唇之间,以免某物掉落或脱落的状态。与词缀“”结合形成被动词,体现出小句主语被狗咬住屁股而负伤的负面意义。像这样原本没有消极意义的动词,在派生为被动词用于被动句后,整体谓语表现出明显的[+受损]语义特征。

2.2 语义指向小句外成分

以上例句是被动句中消极语义指向小句内主语的情况。在韩语中还有一种情况,被动句小句内主语与谓语不直接构成被动关系,小句主语的语义角色不是受事,这类句子中谓语并非对被动句小句主语产生影响,而是整个复句的其他主语,或外部语境中并未直接言说的某个相关的人或事物发生了负面的影响,是其所不期待发生的事情。例如:

例7:.

例8:.

例7中“不顺眼”这一谓语部分对句子主语“丈夫做的事”没有直接的负面影响,负面语义并不指向担任小句主语的“丈夫做的事”,而是对句子外丈夫的妻子产生了负面影响。例8中“耳朵听不清”这一事件不是对耳朵产生消极影响,而是对复句中的另一个主语“他”产生了负面影响。

综上,考察了被动句最重要的两个部分,即承担被动义的谓语和被动句的主语之间的关系,确认了被动句中包含着[+受损]的负面语义特征。一方面,这种负面语义指向被动句小句内主语,由具有贬义的谓语动词或不具有贬义色彩但整体对小句主语产生负面影响的谓语部分来承担;另一方面,负面语义也可以不直接指向小句内的主语,而是指向复句内的其他主语或句子外、语境中某个相关的对象。

3 韩国语被动句语义色彩的认知理据

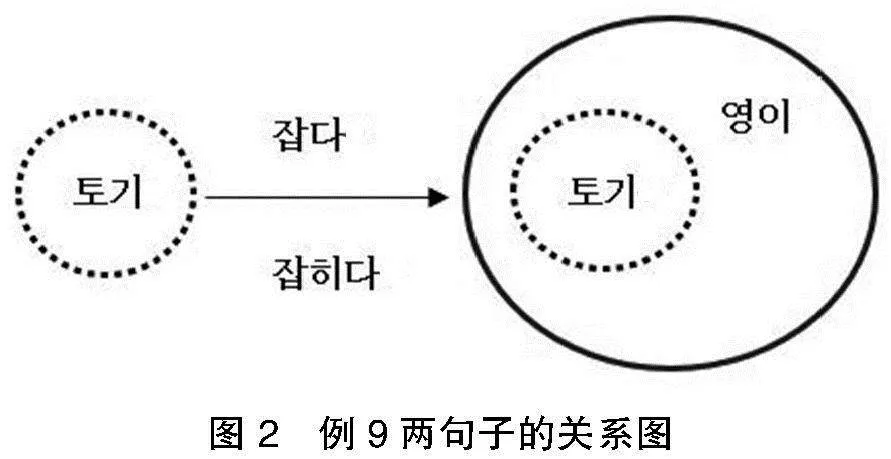

在探讨被动句消极语义色彩的认知原因之前,首先应了解主动句和被动句之间的关系。根据[7]的理论对例9的两个句子关系进行划分,如图2所示。

例9: a.

b.

图2很好地反映了韩语被动句和主动句之间的关系。这两个句子实际上表达的是同一事件,区别在于两个句子的主语有所不同。相对于主动句,主语在被动句意义的表达上有着更重要的作用。在话者想表达一件事时,如果选用“英义”为主语,则是主观上采用了主动句;如果选用“兔子”为主语,则是主观上采用了被动句。主语位置上从主动句的“英义”变为被动句的“兔子”,在选用“英义”或是“兔子”作为某个句子主语的过程中,发生了观察视角的转变[8]。这样视角的转变正是与前景和背景的交替有关,也就是前面提到的前景—背景的转换过程。

由于人们无法同时感知到前景和背景,所以在经历某一事件时,注意力会集中于前景上,也就呈现出和背景截然不同的表现[9]。人们在想表达某个事件时,依据主观意志来决定事件中的哪一部分信息会经过前景化,成为前景部分。被动句正是以事件中行为动作的对象为中心,也就是选择事件中的受事角色为中心,来把握、理解和表达整个事件的。说话的人将受事角色放在主语位置,意在前景的位置上对受事角色进一步突出强调。如在例9(a)中,说话人的视角聚焦在行为的主体“英义”身上,但是在例9(b)中,说话人的视角聚焦在原先是主动句宾语的“兔子”上,也就是视角聚焦在了承受动作的受事角色上。虽然两个句子的意思没有变,但是通过前后景的转换,原先主动句中的宾语——受事角色经过前景化转换到被动的主语位置,成为被动句中的前景信息,得到了凸显和强调。

在前景—背景理论中,话者会将视角聚焦于主观想要强调的对象,主观上将这一对象置于主语的位置,也就自然而然地使用了被动的表达,成为构成被动句结构的基础[10]。这也体现了人们在表达同一事件时,选用被动句而不是主动句,是具有极强主观性的。那么表达同一事件,主观选用了被动句的形式,这样的主观性又为什么总是蕴含着消极的情感色彩呢?

例10:

上述提到在被动句和主动句的转换中,最重要的部分是主动句中的受事宾语,经过前景化的过程成为被动句的主语,也成为被动句的前景信息,得到了凸显和强调。那么主动句中的宾语是如何表现的呢?根据原型范畴理论,主动句中的宾语也可以形成一个范畴,并且在这个范畴的中心应当有一个原型宾语。在典型的由及物动词构成的主动句中,句子中应当存在三种语义角色,即实施—动作—受事,分别对应着主语—谓语—宾语三种句法成分。也就是说,在可以转换为被动句的典型主动句中,其原型宾语正是承受某个动作的受事角色,是这类宾语中最具代表性的成员。因为承受着某一动作,所以其典型的核心语义特征即是[+受损]。说话的人主观上将视角聚焦于主动句的宾语部分,宾语位置上的受事角色在说话人的认知中愈发凸显,即核心[+受损]语义特征也得到凸显。这是人们在认知中提到受事者时,最显著也是印象最深刻的特征,导致了虽然在被动句中,可以有多种谓语形式来表达被动语义,但最典型的谓语还是具有[+受损]的行为或动作。

此时再看例10,句中为了凸显清洁工不幸的遭遇,没有选择主动句,而是将清洁工置于被动句的主语位置,突出表达了在这一不幸事件中对清洁工的同情。这也印证了典型被动句的核心语义特征就是被动句主语位置的受事者承担了负面的损失,将主动句中受事者所承受的谓语动词的作用或造成的影响放大,经过一定发展便形成了这样的语义特征。所以韩国语被动句在实际使用过程中呈现出消极的语义色彩倾向,即使谓语动词本身不具有贬义色彩,整个被动句也会呈现出消极语义的倾向,也就呈现出[+受损]的语义特征。

4 结束语

本文主要目的是探讨韩国语被动句语义色彩的认知理据,对韩国语被动句语义色彩的考察也对进一步明确被动的概念定义和外延范围有所帮助。本文从先行研究中已经统计分析出的被动句语义色彩特征出发,首先考察了被动语义的承担及指向问题,通过进一步对例句的分析,发现:韩国语被动句的[+受损]语义一方面指向被动句小句内部的主语,由具有贬义色彩的谓语动词或不具有贬义色彩但整体对受事主语产生负面影响的谓语部分来承担;另一方面[+受损]语义也可以不直接指向被动句小句的主语,而是作用于复句内的其他主语或言外的某个相关的对象。

此外,综合运用认知语法中前景—背景理论和原型范畴理论,进一步从认知的角度分析了被动句中[+受损]消极语义色彩产生的原因。在主动句和被动句的转换过程中,原先主动句中的宾语,也是事件中的受事角色,经过前景化转换到被动句中主语位置,成为被动句的前景信息,得到了凸显和强调。根据原型范畴理论,及物动词句的原型宾语正是承受某个动作的受事角色,其典型的核心语义特征即是[+受损],所以韩国语被动句的使用蕴含着很强的主观性,其语义色彩也常常是消极负面的。

参考文献

[3] 刘杰,于芹. 认知语法中“前景/背景”理论[J].合肥学院学报(社会科学版)),2013(3): 32-36.

[4] 束定芳.认知语言学十讲[M].上海:上海外语教育出版社,2019:30-37.

[5] 王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2021:109-113.

[6] 柳英绿.韩汉语被动句对比:韩国留学生“被”动句偏误分析[J].汉语学习,2000(6):33-38.

[8] 齐颖.“视点”转移:韩国语被动语法中的镜像分析[J].语文学刊(外语教育教学),2012(10):1-2.

[9] 傅雨贤.被动句式与主动句式的变换问题[J].汉语学习,1986(2):1-7.

[10]余运伟. 变体句式的前景化动因[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2009(4):108-110.