七夕去看牵牛花

一般在立秋节气前后,我们会遇到一个中国的传统节日——七夕。从很久以前,七夕节的风俗一点一点完善,比如乞巧啊、拜魁星啊,当然还有一个很重要的事,就是在夜晚观看牛郎星和织女星。唐朝诗人杜牧有一首知名的诗叫《秋夕》,是这么说的,“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。”

在民间传说中,七夕是牛郎织女鹊桥相会的日子,而我们今天要讲的秋天的花,也和牛郎织女相关。这种花就是牵牛花。

传统文化中的“七夕花”

在唐朝的时候,“牛郎织女”的故事里,牛郎一般不叫牛郎,他的形象还是个放牛的,名字叫牵牛;对应天空中的星星,也不是现在的牛郎星,而是一个叫“牵牛”的星官。中国古代的星官,有点像是现在的星座,这个星官叫牵牛。

在先秦的时候,牵牛和织女就是成对出现的。到了汉代,《古诗十九首》里有一首说“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”。到了魏晋南北朝,牵牛织女就有了明确的形象,男耕女织,关于它们的传说,基本上就和现在差不多了。

正因为牛郎当时叫牵牛,牵牛星和牵牛花正好重名,牵牛花本身也在立秋前后集中开花,所以牵牛花就理所当然成了七夕最有代表性的植物。

古时候人们能看到的牵牛花,开花是蓝色的,也和放牛的劳动人民穿的粗布衣服颜色近似,所以牵牛花就被传说成了牛郎穿的衣服,而且这个衣服,还是织女亲自给缝制的。宋朝诗人杨万里有一组诗,写的就是牵牛花,其中有一句是“天孙为织碧云裳”,这里说的天孙,就是织女,诗的意思就是说,牵牛花是织女给牛郎制作的衣服。

听到这儿,您是不是觉得,有个问题好像没说清楚?牵牛花和牵牛星重名了,那牵牛花的名字到底是从哪儿来的?它和牛有什么关系呢?

“牵牛”的名字从哪儿来

关于牵牛花的名字到底从哪儿来,南北朝时期的本草学家陶弘景是这么说的:“此药始出田野人牵牛谢药,故以名之。”什么意思?就是说,把牵牛这种植物当作草药,治好了病,老百姓牵了一头牛过来,表示感谢,治病的钱和开药的钱不给了,拿牛来抵账。

宋朝诗人杨万里是个牵牛花爱好者,他不但了解很多关于牵牛花的历史典故、民间传说,也对牵牛花非常认真地观察过。他在诗里面写道:“素罗笠顶碧罗檐,晚卸蓝裳着茜衫”,说牵牛花的花冠像是斗笠(就是古人防雨的时候头上戴的斗笠)。牵牛花的这个形状,在如今,人们通常说是喇叭形,所以民间又把它俗称为“喇叭花”。

夏日里的『小喇叭』

牵牛是旋花科番薯属的缠绕草本植物,与红薯是亲戚,也和红薯一样从美洲而来,是典型的外来植物,但长时间扎根于中国的土地上,已经让它成为许多人夏季的童年回忆,与之相配的,还有牵牛的另一个名字“喇叭花”,源于牵牛的花形,是比“牵牛”更加为人所熟知的名字。

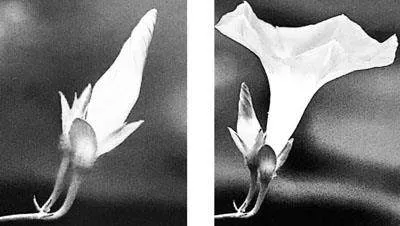

牵牛的“小喇叭”每日清晨对着太阳盛开,是一天中最早盛开的花朵,但一到中午,它们的“小喇叭”就会纷纷合上,把黄金时段留给别的植物,因此它有一个很好听的别名——“朝颜”。牵牛这种奇怪的习性还真与气温有关,早晨气温低,空气也比较湿润,有光照但不强烈,这些都是有益于开花的因素,牵牛就抓紧时间开花;而中午一到,气温上升,光线也变得强烈,立刻就把牵牛花瓣中富含的水分给蒸发了,花朵自然也会蔫掉。所以在遇阴天或者下雨时,牵牛花的花期就能延长到中午,如果气温有明显下降,牵牛花甚至能开到晚上。有些品种的牵牛则变本加厉,天热直接不开花,等进入秋季才陆续盛开。

你见到的牵牛花,是蓝色还是紫红色

牵牛的花冠,初开时是蓝色的,如果这朵花恰好开在向阳处,只消几个小时,花冠就会晒得萎蔫,整个“喇叭”皱缩起来。但若在背阴处,或者恰逢阴天,花开的时间就长些,甚至到傍晚才凋谢。而随着时间推移,蓝色的花冠会渐变为紫红色。

在植物学上,花形似喇叭的成员比比皆是,但因为牵牛花名气最大,很多“喇叭花”会被人们叫成“某某牵牛”,让不太熟悉牵牛花的人一头雾水。这些植物,有的跟牵牛花确有亲缘,不妨算一种“广义牵牛”,有的却仅仅是巧合“撞脸”。