论著作权侵权惩罚性赔偿适用标准的统一

摘 要:我国《著作权法》在第三次修改时引入了惩罚性赔偿制度,但立法语言的模糊导致司法裁判标准混乱。基于对687件裁判文书实证分析可知:一方面,法定赔偿暗含的惩罚属性压缩了惩罚性赔偿的适用空间,也带来了能否将这一实践中具有绝对主导地位的损害赔偿计算标准作为惩罚性赔偿基准额的争议;另一方面,惩罚性赔偿构成要件语义模糊、规范指引缺乏,导致裁判标准无法统一。要促进我国著作权侵权惩罚性赔偿制度的司法完善,须以类型化、体系化的思维统一惩罚性赔偿适用标准。具体而言,须厘清并协调“故意”与“情节严重”等构成要件的功能;允许在特定条件下将法定赔偿作为惩罚性赔偿的基数;降低数额认定的高精度期待,避免损害赔偿“数学化”而忽略其法律价值;厘清法定赔偿与惩罚性赔偿的边界,在防止对侵权事实重复评价的基础上促进二者的协调适用。

关键词:惩罚性赔偿;著作权侵权;严重过错;适用标准

中图分类号:D 913 文献标志码:A 文章编号:2096-9783(2024)05⁃0077⁃13

一、问题的提出

在损害赔偿制度体系中,惩罚性赔偿是对侵权人严重过错予以特别惩戒的赔偿方式[1]。2020年11月,十三届全国人大常委会表决通过了关于修改《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)的决定,将惩罚性赔偿规定在第五十四条之中。此外,2021年9月,中共中央、国务院发布《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,明确提出“全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度,加大损害赔偿力度。”从立法修改到政策指引,均表明有效实施惩罚性赔偿制度对保护著作权人合法权利的重大意义。然而,自惩罚性赔偿条款实施以来,其运行效果并不乐观。

司法实践中,对2021年6月1日至2024年3月1日的著作权侵权案件实证可知,仅有43件实际适用惩罚性赔偿。从裁判结果看,法定赔偿占比畸高,且在考量因素中涵盖了惩罚性因素,部分替代惩罚性赔偿发挥着惩戒侵权人严重过错的制度功能。即使在适用惩罚性赔偿的43起案件里,也存在从构成要件认定到数额确定适用标准不一的现象:“故意”要件解释进路不一、“情节严重”要件类型化因素Ls8Ahh0Hcw20FKkpXaVJ1W0nlyyNC9kzYa++o95ePuM=差异较大,双要件如何协调存在争议,惩罚性赔偿数额的确定存在基数采纳分歧等问题,直接影响遏制、威慑制度功能的实现。

究其缘由,最高人民法院相关司法解释对侵权人过错程度的类型化不足以解决构成要件认定中的认识分歧,各要件的解释进路缺乏统一标准;惩罚性赔偿功能定位错乱,使其无法合理指引数额认定中惩戒性判赔的实现,数额认定规则仍有待细化与完善。本文通过检索并分析近三年来著作权侵权惩罚性赔偿的司法裁判,总结司法分歧与条款适用困境,检验司法解释对侵权行为人过错类型化归纳效果,并溯源惩罚性赔偿的法理基础,厘清损害赔偿体系下该制度的功能定位,对惩罚性赔偿的规范路径提出具体建议,以期推动著作权侵权惩罚性赔偿条款的有效实施。

二、共识与分歧:著作权侵权惩罚性赔偿的实证考察

在我国著作权侵权诉讼中,权利人诉请惩罚性赔偿的主张适用率一直居高不下。经检索,早在2019年就有713件1案件主张“应该参照商标法的相关规定承担惩罚性的赔偿责任。2”自2020年著作权法引入惩罚性赔偿条款以来,惩罚性赔偿的主张率进一步提高。经检索,该条款自2021年6月1日正式实施至2024年3月1日,共有1 395件案件3主张适用惩罚性赔偿。为聚焦著作权侵权惩罚性条款的适用情况,本文仅以该条款实施以来的审结案件进行分析,经进一步数据清洗,共得到最终样本687件4。

(一)惩罚性赔偿请求的司法采用率较低

1. 从“主张”到“采纳”的最终适用率落差较大

在687件样本案件中,仅有43件案件实际适用惩罚性赔偿予以裁判,立法者的高期待与司法者的低适用形成较大落差。事实上,由实际适用率低并不能直接得出“惩罚性赔偿的制度功能难以实现”的结论,还需要从两个方面进一步对该现象进行解释:其一,从构成要件的规范适用角度审查具体条款的认定与协调问题;其二,从损害赔偿制度体系的角度探讨法定赔偿(包括酌定赔偿)与惩罚性赔偿的功能替代问题。

基于未适用惩罚性赔偿条款的不同原因,对644件案件类型化归纳如下:在案证据难以确定计算基数要件的案件共156件;不满足情节严重要件的案件共98件;不满足计算基数及情节严重要件的案件共134件;不满足故意、情节严重及基数要件的案件共128件;在法定赔偿的基础上进行惩罚性赔偿、缺乏法律依据的案件共86件;在二审中增加惩罚性赔偿诉求被告知另诉案件42件。

从实践中看,阻碍惩罚性赔偿从“立法的应然”向“司法的实然”过渡的障碍普遍存在于行为认定到数额认定的各个阶段,因此有必要对已适用惩罚性赔偿的43件案件从构成要件、数额认定各维度再做考量。

2.法定赔偿发挥了从“兜底”到“替代”的作用

据裁判结果看,作为实际损失填补兜底作用的法定赔偿,在实践中占比极大。在644件未适用惩罚性赔偿的案件中,法官均以法定或酌定赔偿的方式予以裁判,且主要以法定赔偿作为判赔方式。但其是否对惩罚性赔偿的制度功能予以替代尚不能从表层比例得知。换言之,仍需对法定赔偿案件中是否考量“惩罚性因素”予以梳理。

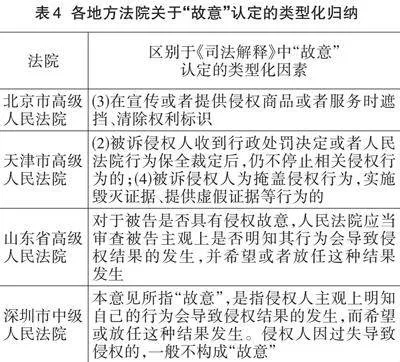

从表2中可知,法定赔偿在我国司法实践中发挥着部分的惩罚功能。然而,我国引入法定赔偿制度的初衷并不在此。司法实践中的大量适用与条款设置初衷背道而驰,原本的“兜底适用”变为“大量适用”,加之惩罚性功能的实现,一定程度上挤压了惩罚性赔偿的适用空间。

(二)惩罚性赔偿构成要件的裁判标准不统一

1.侵权人“故意”是否包含主观“间接故意”

“故意”与“情节严重”双要件模式著作权惩罚性赔偿的立法方案。“故意”要件表征侵权人的主观过错,即其行为的应受谴责性。学界对于该要件的分析视角围绕《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称《司法解释》)及《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》(以下简称《商标法修订草案》)出台呈现出从“立法表达”到“概念理解”的转变。在《司法解释》出台之前,《中华人民共和国商标法》(2019年修正)与《中华人民共和国反不正当竞争法》(2019年修正)规定了“恶意”的要件表述。自《商标法修订草案》2023年公开后5,学界对知识产权领域惩罚性赔偿要件的“故意”表达再无争议,转向对“故意”要件适用范围的探讨。因此,当前“故意”要件的争论核心为:惩罚性赔偿责任应苛责直接故意的心态/直接与间接故意心态。

在民法理论中,对“故意”的解释存在两种路径:其一,意思主义认为故意包括认识因素和意志因素,即明知其行为会导致侵害结果,仍追求或放任该结果的发生[2]。其中“明知且追求”为直接故意,“明知且放任”为间接故意。其二,观念主义认为“故意”指侵权行为人对其行为的侵害结果有预知的心理状态,在此解释路径下,“故意”不仅包含直接与间接故意,还包含过失因素。笔者认为,从可责性看,过失状态比故意的应受苛责程度弱化很多,过失并非惩罚性赔偿的调整对象,所以我国惩罚性赔偿中的“故意”要件排除过失因素。

在排除过失因素后,“故意”是否包含间接故意是分歧的根源[3]。持“直接故意”观点的学者以“间接故意”标准会导致惩罚性赔偿适用范围过宽为由,认为惩罚性赔偿“故意”要件的认定应以直接故意为限[4];持“直接+间接故意”的学者从知识产权权利边界的模糊性出发,认为间接故意行为有适用惩罚性赔偿加以遏制的必要[5]。在司法实践中,“直接故意”具体表现为“明知+追求”,“间接故意”具体表现为“明知+放任”。据此,对43件惩罚性案件“故意”要件认定的类型化梳理如表3。

在司法实践中,我国法院通常采用直接故意标准,以重复侵权为主要侵权样态。值得注意的是,有38件案件法官在援引法条时适用《司法解释》关于情节严重认定的第一款,基于该条款径直将故意与情节严重要件一同认定。由此,我国著作权侵权的司法实践中,《司法解释》第四条第一款所指重复侵权行为已成为认定构成惩罚性赔偿的主要依据。申言之,“重复”包含相同或类似,在司法实践中具体表现为“针对同一权利客体的多次侵权”和“针对同一权利人不同权利客体的多次侵权”,该两种侵权行为均属于“明知且追求侵权结果的发生”的情形,因此构成直接故意。

然而,司法实践也存在适用间接故意的案件。例如,有法院认为,被告与原告存在业务往来,且接触过案涉作品,即构成主观故意。这实际上只认定被告构成“明知”,并未证明其追求损害结果的发生。笔者认为,此分歧的产生应归因于《司法解释》对故意要件标准的不统一。《司法解释》第三条6规定了故意要件的认定情形,其中第三、四款均属于对“明知”情形的列举,并未包含“追求”或“放任”的情形,因此并未对“故意”要件应采取直接故意还是间接故意标准予以明确。

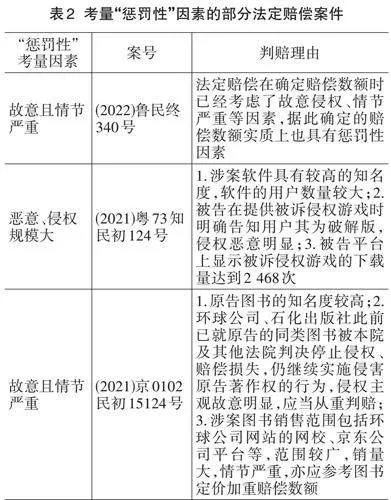

在司法解释的基础上,各地方审理文件对“故意”采纳标准也不统一,如表4:首先,北京市高级人民法院并未区分直接或间接故意标准,如第三款“在宣传或者提供侵权商品或者服务时遮挡、清除权利标识”情形下可直接认定构成故意,该情形仅考量侵权人是否“明知”。其次,有部分法院明确采用间接故意的认定标准,如山东省高级人民法院和深圳市中级人民法院明确规定“故意”包含“明知+追求/放任”。再者,天津市高级人民法院将司法解释中原属于“情节严重”考量因素的“侵权人诉讼中行为”归入“故意”要件的认定,值得商榷,此类型化因素的考量需结合“情节严重”认定进一步探究。

在司法解释的基础上,各地方审理文件对“故意”采纳标准也不统一,如表4:首先,北京市高级人民法院并未区分直接或间接故意标准,如第三款“在宣传或者提供侵权商品或者服务时遮挡、清除权利标识”情形下可直接认定构成故意,该情形仅考量侵权人是否“明知”。其次,有部分法院明确采用间接故意的认定标准,如山东省高级人民法院和深圳市中级人民法院明确规定“故意”包含“明知+追求/放任”。再者,天津市高级人民法院将司法解释中原属于“情节严重”考量因素的“侵权人诉讼中行为”归入“故意”要件的认定,值得商榷,此类型化因素的考量需结合“情节严重”认定进一步探究。

2. “情节严重”认定中限制因素类型的取舍

从知识产权领域引入惩罚性赔偿制度的历程来看,“情节严重”是从原本“恶意侵权”单一要件中被独立出来并与“故意”相对应的构成要件。一般认为,相比于故意这一主观要件,情节严重是对侵权行为法益侵害程度进行的客观评价。从逻辑上看,并非所有的故意侵权都适用惩罚性赔偿,只有故意侵权中侵权情节严重的行为才能适用惩罚性赔偿。从此角度看,情节严重这一构成要件具有防止惩罚性赔偿滥用的限制功能[6]。

如何理解情节严重这一构成要件的功能,学术界曾存在由“要件存废”到“类型化因素取舍”的观念转变。曾有观点认为“惩罚性赔偿应以故意侵权为适用条件,情节严重应理解为判断赔偿数额多少的条件”[7]。在民法典编纂期间,学术界对“情节严重”对于主观要件的限制作用达成共识,认为“如果仅要求故意可能导致惩罚性赔偿适用泛化”。近三年的司法实践亦证明了“情节严重”要件的限制目的,在644件样本案件中,不满足情节严重要件而未适用惩罚性赔偿判赔的案件高达360件,超过案件总量的一半。

由于“情节严重”在语义上内涵模糊,如表5所示,所以必须借助类型化的思维形式来实现规范目的[8]。实践中,从最高人民法院到部分高级人民法院、中级人民法院均尝试通过司法解释、审理指南等司法文件,针对惩罚性赔偿适用要件的具体情形类型化归纳,但各方对“情节严重”要件的归纳因素差异最大。最高人民法院将对“情节严重”的认定情形规定到《司法解释》第四条7之中,地方法院则在此基础上进行细化或作出取舍性调整。

虽然各地均在《司法解释》的指导下制定司法文件,但各自制度导向差异不小。理由在于:其一,对于知识产权的市场价值认知不同。如北京市高级人民法院对知名度较高的体育赛事节目、展会知识产权进行了特别规定,对市场价值较高的知识产权明示于审理指南之中,体现了该院对知识产权价值因素的重视。其二,侧重对商标的惩罚性赔偿保护。鉴于我国知识产权领域惩罚性赔偿的引入自商标法伊始,商标权惩罚性赔偿案件实践中占比较大,北京、天津等地方法院特地将“商誉”等考量因素单独置于司法文件之中。其三,双适用要件考量因素混同。北京高院在对“故意”“情节严重”已经单独列明类型化因素的情形下,又对“故意且情节严重”再进行类型化归纳,实则是将要件认定中类型化考量因素混同,虽可能是出于对实践中审理效率的期待,但从长远看是对双适用要件混同的不利妥协。

学术界对于“情节严重”与“故意”的关系也存在不同观点,如表6所示。有学者认为,二者虽然处于并列关系,但从司法认定程序上看,应先审视侵权人的主观心态,再评价其侵权行为的情节严重程度[9];有学者从主观心态的“不可测性”出发,认为应基于客观化证据认定主观心态,故先认定“情节严重”要件[10]。另有学者认为,“故意”作为侵权行为的表现形式,其认定应包含于“情节严重”的认定之中[11]。因此,对于双适用要件是否可以共同认定需要基于具体案件进一步分析。

在司法实践中,部分法官对于“故意”和“情节严重”要件的边界并未予以明晰,而是在裁判文书中只做简单描述。本次实证的样本案件中,有36件案件的审理法官并未将“故意”与“情节严重”进行区分,而是从其持续侵害的事实出发,认为“故意”的认定可以包含于“情节严重”的认定之中,以重复侵权行为推定双要件的成立。类型化归纳进路本是对包含于类型中的个别特征的明确,然而司法实践却混同双要件的考量因素,导致“故意”与”情节严重”界限难辨,有违双适用要件的立法本意,导致“情节严重”难以发挥对故意侵权的限制功能。

其次,有观点质疑实践中“侵权人的诉讼表现”因素纳入“情节严重”考量范围。在实证分析中,部分法官将被告在诉讼过程中的行为表现纳入考量范围,基于被告拒不配合法庭调查取证的表现认定其属于“情节严重”。对此,有学者认为侵权人在诉讼中的具体表现并不属于侵权行为,“情节严重”要件是对惩罚性赔偿的行为认定要件,不属于损害赔偿责任构成要件涵摄的情节[12],因此不应将“保全裁定的履行”“证据提交态度”等诉讼表现因素归入考量范围。笔者认为,侵权人的诉讼表现虽然不属于侵权行为的范畴,但在惩罚性赔偿责任中考量这些情形,实际上是将其作为侵权人严重过错的一种类型,是对侵权人主观恶性的评价。申言之,惩罚性赔偿的本质是对侵权人严重过错的惩戒,其核心是“过错”,无论是“故意”还是“情节严重”都是评价过错的具体方式。《司法解释》第四条将“侵权人在诉讼中的行为”列为情节严重认定的考虑因素,意味着情节严重不仅包括侵权行为在客观结果上的严重性,也包括侵权人主观状态上的严重性,即主观恶性。在侵权人侵权事实清晰、主观故意明显的情形下,仍做出拖延程序、隐匿销毁证据等恶劣行径,实则是加重其过错程度。“情节严重”正是在行为人因主观故意存在过错的前提下,对侵权人过错程度的进一步认定。

(三)惩罚性赔偿基数采纳存在分歧

在著作权侵权惩罚赔偿的数额认定中,学术界对“惩罚性赔偿基数纳入”的分析视角呈现出从“法定赔偿”向“酌定赔偿”的转变。在知识产权领域未全面确立惩罚性赔偿时,学界基于商标侵权实践对“法定赔偿能否作为惩罚性赔偿基数”展开讨论。持肯定说的学者基于法定赔偿在损害赔偿纠纷中广泛应用的事实前提,认为将其纳为基数有利于惩罚性赔偿的衔接适用[13]。《著作权法》第三次修订的送审草案亦曾将法定赔偿纳入计算基数之中。持否定说观点学者从法定赔偿的性质出发,认为司法实践中法定赔偿判赔经常具备惩罚性的特征[14],如仍将其纳入计算基数有对侵权人重复苛责否定性评价之嫌[15]。

笔者对现行法定赔偿的直接纳入持否定态度。主要理由在于:从制度功能看,法定赔偿在确定性赔偿之外承担着权利人对损害赔偿数额举证不能的替代功能,在补偿性赔偿难以发挥功能时的兜底适用。既然补偿性赔偿可以作为惩罚性赔偿计算的基数,则理论上法定赔偿也应可作为惩罚性赔偿的计算基数。然而,在司法实践中,法定赔偿并不仅发挥补偿性功能,也具有一定的“惩罚性”。此时,如果以法定赔偿为基数,则会导致相同事实重复评价,因此法定赔偿不宜作为惩罚性赔偿的基数。

在实践中,亦不存在以法定赔偿为基数的著作权侵权惩罚性赔偿案件。鉴于著作权法引入惩罚性赔偿条款较晚,对于“法定赔偿是否作为基数”的争论已逐渐消弭。在本次实证研究中,法官在认定惩罚性赔偿金数额时,对于三种基数的认定情况基本呈平均分布的趋势,裁判倍数均在1至5倍范围内浮动,存在最高值5倍分布,也存在最低值1倍分布,具体如表7所示。此外,有案件明确对法定赔偿的纳入表明了否定立场。如在“国通石油储油卡科技有限公司与全玉玺纠纷案”8中,法官明确表明“必须具有确定的赔偿基数才能适用惩罚性赔偿,否则将不当模糊精确赔偿与法定赔偿的界限,同时与惩罚性赔偿相关的法律规定冲突。”

酌定赔偿与法定赔偿具有相似性,二者都是司法为了解决“损害赔偿计算难”的大背景下采取的措施。“酌定赔偿”是否可作为惩罚性赔偿的基数,其症结核心在于“赔偿基数”是否基于“可计算确定”的标准。从政策导向看,最高人民法院近年来反复倡导通过适用裁量性方法确定知识产权损害赔偿的司法政策,并通过指导性案例指引地方法院在实践中以“酌定赔偿”为基础进行惩罚性赔偿裁判。例如,在“丹玉405号”玉米植物新品种侵权纠纷案中9,判决指出,虽然惩罚性赔偿需要以确定的赔偿基数为前提,但是对于赔偿基数的计算精度不宜作过于严苛的要求,可以根据现有证据和案情裁量确定合理的赔偿基数。在侵害著作权纠纷中亦存在相似的举证难问题,因此在可计算赔偿基数所需的部分数据确有证据支持的基础上,法官应根据案情运用裁量权酌定公平合理的赔偿基数。

三、统一著作权侵权惩罚性赔偿适用标准的理论基础

明晰惩罚性赔偿的适用标准须从损害赔偿制度多元功能的协调入手。从法律功能角度看,损害赔偿制度具有补偿、预防、制裁与教育功能[16]。其中,补偿功能为核心功能,是其他功能实现的基础,着眼于恢复因不法行为而被打破的二元结构平衡关系,以期实现矫正正义[17]。知识产权损害赔偿既符合侵权损害赔偿制度的一般规范,又受制于客体非物质性导致的救济困难,因此惩罚与遏制功能的实现具有突出的现实必要性。

(一)效率侵权:著作权侵权惩罚性赔偿的规制对象

侵权人的过错行为是惩罚与遏制的对象。但究竟何种“过错”具有可责性,抑或是“过错”究竟应涵盖侵权人主观心态的何种类型,当前存在“直接故意”说、“间接故意”说与“重大过失”说的学理争议。笔者认为,主观过错内涵的廓清,需从过错的行为表现入手。从侵权行为看,著作权侵权惩罚性赔偿的规制对象为效率侵权。

在传统补偿性赔偿中,侵权人的侵权行为并不一定“效率”。此时,补偿功能和预防功能仍是一体两面的关系,二者被称为“显性功能”和“隐性功能”,前者是指通过赔偿将受害人恢复至受害前的状态,后者则指通过补偿功能的实现,可以达到预防等功能[18]。换言之,在一般侵权行为中,实现了补偿功能也就自然而然地实现了对侵权的预防。

然而,知识产权领域中补偿性赔偿的预防功能无法随补偿功能而实现。其一,补偿性赔偿对权利人实际损害填平不足。由于知识产权客体的非物质性,侵害他人知识产权通常并不会影响权利人对其知识产权的利用,很难确定权利人是否遭受了现实的损害,因此侵权行为发现难、取证难,法官对权利人举证采纳率低[19]。其二,补偿性赔偿无法解决效率侵权行为。对侵权人而言,其所承担的补偿性赔偿责任只不过是实现收益所支付的必要成本,相比在使用作品前寻求授权,其侵权行为不仅剥夺了权利人的缔约选择还节省了谈判成本。鉴于权利人举证困难,大规模、重复侵权行为甚至可获得高额的利益回报,此时对侵权人而言,其侵权行为是“效率的”(收益大于成本)。事实上,随着人们对网络侵权环境认识的深化,现代民法对侵权行为的关注不再仅仅局限于侵权人与受害人的二元结构关系,而是开始注意侵权行为对第三人及社会的隐性影响。

惩罚性赔偿通过给侵权行为人强加更重的经济负担,在补偿性赔偿基础上通过1至5倍的高幅度判赔,苛责其严重过错行为,实现对侵权行为人的惩戒及对社会层面潜在侵权人的威慑。此为对传统损害赔偿功能的拓展,使知识产权损害赔偿预防功能建立在惩戒之上,其结果就是使侵权人承担超额赔偿,进而使其无法利用著作权非物质性的特点在反复侵权中获利,最终避免效率侵权的出现。

(二)建立在惩戒与威慑之上的侵权预防功能

规制侵权的知识产权损害赔偿制度具有多元功能,基于此,学界对惩罚性赔偿是否兼具补偿功能争论不休。笔者认为,不同功能的适用规则上具有独立性,规制著作权领域的效率侵权行为应发挥惩罚性赔偿制度在惩戒与威慑之上的侵权预防功能。

从知识产权损害赔偿体系的功能定位看,补偿性赔偿以实际损失、违法所得、权利许可费倍数为基数对损害赔偿额进行确定性认定,实现填平、预防等功能;惩罚性赔偿在此基础上以倍比幅度对侵权人的严重过错(主要是效率侵权)进行惩戒与威慑;法定赔偿与酌定赔偿则以裁量性方式兜底适用,并在实践中兼具补偿与惩戒功能。各规则间相互独立又彼此联系,构成以市场价值为基准,以侵权人的过错为增额、以权利人的过错为减额的动态损害赔偿机制。鉴于此,通过著作权惩罚性赔偿惩戒与威慑实现的侵权预防功能应当有别于补偿性赔偿的预防功能,这意味着惩罚性赔偿不具有补偿功能。

有学者认为,惩罚性赔偿不必仅以惩罚为目的,通过加重赔偿在权利人无法通过补偿性赔偿得到足额赔偿的基础上实现“填平”[20]。这种观点具有一定的理论洞见,在知识产权权利人救济不充分的时候,通过赋予法官加重赔偿的裁量权有助于提高终局上的救济水平,但是长期坚持这种思路也容易导致损害赔偿体系整体上的功能失灵。一方面,惩罚性赔偿的主要规制对象是效率侵权。知识产权领域恢复原状的核心是恢复知识产权的市场价值[21]。补偿功能的本质,即恢复知识产品的市场价值,基于其市场价值来进行的利益补偿。在知识产权领域,对权利人而言,网络侵权行为具有隐蔽性特征,权利人取证难、诉讼周期长,填平性的补偿对于权利人的维权激励不足;对侵权人而言,即便侵权被起诉,只需支付使用费即可。因此,需要具有惩戒功能的规则制止效率侵权行为,换言之,补偿性的损害赔偿本身就不具有遏制效率侵权的功能,而是对一般侵权的规制。另一方面,赔偿额低的问题应回归补偿性赔偿规则体系中解决。赔偿额低指向补偿性赔偿不足,其根本解决路径是优化与市场价值因素有关的赔偿计算规则与相应的证据制度,而非通过惩罚性赔偿实现补偿。试图通过惩罚性赔偿补充实际损害赔偿的不足,本身是一种跨制度功能间的代偿行为,长此以往会造成损害赔偿体系整体的混乱。

(三)类型化是统一著作权惩罚性赔偿标准的规范方法

在明确规制对象和功能定位的基础上,惩罚性赔偿在于对效率侵权行为的惩戒与遏制,以达到预防侵权的目的。从权利人主观心态看,实施效率侵权行为是“严重过错”的体现,惩戒与遏制的对象是侵权人的“严重过错”。因而,著作权惩罚性赔偿条款设定“故意”和“情节严重”双要件,从立法设计上尝试确定“严重过错”的类型与程度,但据前述实证可知,司法适用中仍存在不同标准。由此,统一认定标准需从“严重过错”的类型化理论基础出发。

从民法理论看,“严重过错”一般被表达为“恶意”,是过错的一种特殊形态。由于“恶意”蕴含着道德非难性与客观危害性,与传统民法原理中过错的主观性之间并不完全兼容,在《中华人民共和国民法典》以及《著作权法》《中华人民共和国专利法》修改中进一步从主观与客观二元类型的角度将“恶意”解构为“故意”与“情节严重”双要件。究其实质,双要件模式在本质上仍然要溯源至过错,即情节严重的故意侵权才是应受惩罚性赔偿规制的严重过错。因此,对双要件的理解,要从其本源——过错的类型化角度出发才能促进规范统一。

首先,惩罚性赔偿规制的过错是侵权人的严重过错。过错程度的划分是惩罚性赔偿过错类型化的基础。其一,故意要件的明示排除了过失表现下的过错类型。其二,基于故意的过错行为在社会交易中对他人造成的侵害亦存在程度划分。依据侵害程度的不同,较小、危险性较低者具体表现为一般侵权行为,反之则为严重侵权行为。其三,惩罚性赔偿规制侵权人多次故意实施的严重侵权行为,即严重过错类型。惩罚的程度与侵权人的主观故意程度和侵权行为的恶劣程度相对应。

其次,“故意”要件限定过错类型,“情节严重”限定了过错程度。在以填平为原则的传统损害赔偿下,权利人对侵权行为举证难度大、获赔率低,侵权人即使败诉也较大概率获利,因此其侵权是“效率的”,效率结果反向激励侵权人多次实施侵权行为,如此循环往复、屡禁不止。在此情形下,法院无法全面认定权利人所受损害,传统损害赔偿体系无法遏制该类侵权行为的发生。因此,惩罚性赔偿的引入初衷即针对此类侵权行为。在认定该类行为中,行为人在主观上具有“明知故犯”的主观心态,并且其行为的损害后果具有严重性,因此立法将其类型化为“故意”和“情节严重”的过错限定要件。

最后,对一般注意程度的违反程度是严重过错类型化的标准。从传统侵权法下过错的来源出发,惩罚性赔偿所规制的侵权行为违反了一般理性人在社会中的诚实信用义务等体现其一般注意程度的行为准则[22]。从严重损害结果倒推侵权行为的过程确定了惩罚性赔偿责任对“一般注意程度”的违反,即达到“故意且情节严重”的过错程度。立法通过双适用要件明确过错类型及范围,并通过司法解释对“故意”和“情节严重”的考量因素类型化,以期实现严重过错行为下的“同案同判”。由此,惩罚性赔偿条款通过双适用要件及各要件考量因素的类型化完成对严重过错行为的识别。

四、统一著作权侵权惩罚性赔偿构成要件的认定路径

(一)“故意”要件的法律功能与规范适用

1.“故意”限定过错的类型

故意是惩罚和制裁的正当性基础[23]。要识别侵权行为人的严重过错,需从三方面展开:其一,限定故意或过错的过错状态;其二,明晰故意要件包含的过错范围;其三,限定基于故意实施不法行为的可谴责程度。前两者通过“故意”要件完成,其中选定过错类型通过立法设计直接体现,故意要件范围的明晰则通过司法适用不断完善。

“故意”要件排除“过失”状态下的过错类型。过错的本质在于对行为不法性的认识,根据认知状态的不同,具体表现为故意和过失两种过错形态。故意以明知为前提,指行为人明知其行为发生侵害他人权利的结果,根据其希望或放任结果发生又分为直接故意和间接故意。过失以应知为前提,即侵权人应预见其侵权行为可致损害的结果,却因疏忽大意而存在过错。惩戒针对的是侵权行为人的严重过错,而一般侵权行为并不都具有可责性,如过失状态下行为人主观恶性程度较低,并不符合惩罚性赔偿的规制目的。

2.“故意”要件应包括“间接故意”

明晰故意要件包含的过错范围需从概念出发。“故意”一词根据认识因素和意志因素的差异可划分为“直接故意”和“间接故意”。“直接故意”是指侵权主体在明知其自身的行动可能造成损害且具有一定社会危害性的情况下,仍期望其发生的心理状态;“间接故意”是指侵权主体在明知其自身的行动可能造成损害的情况下,却放任其发生的心理状态[24]。在侵权行为隐蔽化、规模化背景下,司法实践区别认定侵权人主观心理的难度较高,著作权人举证压力过大,因此,将“间接故意”明确纳入主观要件内涵有利于惩罚功能的实现。

鉴于司法解释等法律文件对“故意”要件的解释大多以列举具体考量因素和适用情形为方式,笔者认为,还应在故意认定条款中添加对故意内涵的一般表达,以最大程度激励适用。在司法实践中,裁判者仅从列举的情形出发,无法直接认定某一行为是否包含间接故意。鉴于当前侵权环境的复杂性、多变性,侵权行为越发隐蔽,对“间接故意”的明示更为必要。因此需进一步细化各法律文件对主要要件的前置性内涵明确,将故意的主观过错状态具化为两种情形:其一,侵权人明知其行为会导致侵权结果的发生,并希望这种结果发生;其二,侵权人明知其行为会导致侵权结果的发生,并放任这种结果发生。在此基础上对行为人主观故意进行类型化归纳,有利于避免实践中的认定分歧。

(二)“情节严重”要件的法律功能与规范适用

1.“情节严重”要件限定过错的程度

为实现识别严重侵权行为的立法设计,“情节严重”要件在“故意”过错类型的基础上,限定了行为人侵权行为的可责程度,即“故意侵权”中情节严重的行为。具体而言,“情节严重”要件的限制作用包含为以下三个方面:

第一,防止惩罚性赔偿滥用。惩罚性赔偿具有民事责任属性,而民事责任可视为对行为自由的限制,为避免过度限制,应遵循法定主义将责任维持在可预期范围内[25]。不同于传统民事责任,惩罚性赔偿强调遏制和威慑的惩罚性功能,通过超出填平性赔偿1至5倍的高额判赔实现惩戒。从惩罚性赔偿产生与发展的历史进程看,其一直具有加重责任性质,在实现惩罚功能的同时可能出现滥用情形,由“加重责任”变为“过度责任”。因此,其适用更应严格法定。为防止“故意”单要件适用范围泛化,侵蚀私法矫正正义与恢复原状原则,对可责行为范围进行“情节严重”的限定正是法定主义的体现。

第二,情节严重包括侵权人主观过错上的严重性。情节严重的立法规范普遍应用于刑法领域,所以刑法理论中对情节严重的解释有助于我们理解惩罚性赔偿中的情节严重要件。我国刑法学对情节严重的解释基于是否包含主观方面分为两种路径:其一,情节包含主客体和主客观方面构成要素;其二,情节仅包含客观方面的构成要素[26]。基于第一种路径,有学者认为商标法领域的情节严重要件亦包含主观因素,与“恶意”要件存在部分重叠[27]。从前述司法解释及审判指南的梳理看,我国对于情节严重要件考量因素的设定并未完全排除行为人的主观状态,如最高法司法解释中的“伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;拒不履行保全裁定”的类型化归纳体现了对侵权行为人主观状态与客观行为的综合评判。由此可见,“情节严重”要件是对故意侵权行为过错程度进行综合考虑,既包括对侵权结果严重性的考量,也包括侵权人主观过错严重性的考量。

第三,双要件的立法设计要求各要件分别认定,避免同一事实被重复评价。虽然情节严重要件部分包含主观心态因素,但仍需同故意要件进行区别。故意要件表明侵权人存在过错,即具有可责性的正当基础。然而,虽然传统民法将过错作为归责基础,但过错程度对侵权构成并不产生影响。换言之,只要证明行为人有过错即可对其苛责。情节严重要件则是对故意侵权行为的进一步限定。在主观故意之外增加情节严重的情形,将侵权情节未达到严重程度的故意侵权行为限定在外,以此防止惩罚过度、助长商业维权。双适用要件的结合,共同限定了惩罚性赔偿条款的适用范围,也体现了法定主义下审慎适用的基本立场。正基于此,此二者应当遵循立法本意,分别展开认定,而不应混同考量因素。

2.对情节严重的认定应避免出现同一事实重复评价

著作权惩罚性赔偿的双要件之间既有联系又有区别,发挥着不同的法律功能。然而,司法实践中,频繁出现将“故意且情节严重”径直一同认定的情形。如北京高院的审理指南中将“在电影、电视剧、综艺节目、体育赛事节目或者网络游戏公开传播前或者公开传播初期擅自传播侵权作品”直接认定为达成惩罚性赔偿行为要件。究其缘由,基于侵权行为人主观内心的不可测性,其主观故意往往需要客观化证据予以证明,因此在多次侵权等具体考量因素上,权利人往往难以直接区分。尽管如此,笔者主张应遵循双要件分别适用的基本准则,在此基础上尽力区分故意或情节严重的考量因素,而不是直接将“故意且情节严重”一同认定,否则立法双要件的设定将形同虚设。

在《司法解释》已经列举七种典型“情节严重”情形的基础上,各地方可以根据司法实践现状及时补充考量因素,但必须以符合惩罚性赔偿条款行为认定要件与数额认定要件为前提。通过明确清晰的方式,将不同且复杂的现实损害形式予以归类和描述,并赋予其中法律意义上“相同”者以同样的法律效果,也正是法律规范所欲实现的任务[28]。同时,补充时必须遵循惩罚性赔偿制度遏制和威慑的价值目标,考量赔偿金数额基数的虚实程度和惩罚性赔偿效果的实现,具体考量三个层面:其一,从侵权人角度考量其是否达到制度预期的遏制效果,能否对严重侵权行为有效规制;其二,从社会层面看是否对其他类似行为及潜在侵权行为起到威慑效果;其三,从权利人视角是否会导致“不劳而获”、过度激励惩罚性赔偿诉讼而出现商业性维权行为[29]。

五、著作权侵权惩罚性赔偿与法定赔偿的协调

法定赔偿本质上仍然是补偿性的,旨在解决传统损害赔偿不可量化时的判决问题。其设立只是对于举证困难现实的无奈回应,其性质是兜底性的权宜之计,而非精细化判决的追求,法定赔偿应该回归其本质的补偿性功能,这也与《著作权法》的立法初衷相一致。法定赔偿具有惩戒功能是历史的产物,这源于惩罚性赔偿是在法定赔偿立法十年后才被引入著作权法,在惩罚性赔偿缺位的十余年间,法定赔偿具有惩罚性赔偿功能的替代性。当惩罚性赔偿正式引入著作权法时,就应当对法定赔偿进行功能上的祛魅,还原法定赔偿原本的损害填补功能,并考虑在合适的条件下允许将法定赔偿作为惩罚性赔偿的基准额。为实现这一目的,则需要从以下两方面进行适用协调:

一方面,降低对实际损害数额计算的高精度期待。在惩罚性赔偿认定中,应降低对实际损害高精度的期待,允许在剔除法定赔偿中的惩罚因素后,以仅具有补偿功能的法定赔偿以及酌定赔偿作为基准额。当前实践中适用惩罚性赔偿的“最大难题”在于基础数额无法证明,采用裁量性方法确定惩罚性赔偿基础数额具有可行性,该方法实质上降低了权利人对自身权利受损事实的证明要求,并借助一定的经济分析方法、专业评估报告对赔偿进行尽可能量化。如果著作权人对自身实际损失或侵权人违法所得的举证能够达到高度盖然性的证明标准,综合全案情考量概括裁量惩罚性赔偿基数,更有利于实现惩罚性赔偿遏制故意侵权行为的制度目标。

另一方面,应从实际损害赔偿与惩罚性赔偿的超额赔偿的整体评估其对严重过错的惩戒与对效率侵权的规避效果。在这其中,也要注意避免法定赔偿与惩罚性赔偿出现对同一侵权事实重复评价带来的功能重叠问题。由于法定赔偿中包含对侵权人过错以及侵权行为性质的考量因素,故而法定赔偿具有一定程度上的惩罚功能。这在惩罚性赔偿尚未确立的时期发挥了充分救济权利人、避免效率侵权的效果,但当惩罚性赔偿被全面引入著作权制度中时,则应当考虑二者在功能重叠部分的协调。为此,有的法院在审理著作权侵权案件时,仅从法定赔偿、惩罚性赔偿中选择一种损害赔偿计算方式适用[30]。然而,随着著作权侵权行为形式复杂性的提升,侵权行为人基于概括的主观故意可能实施多个侵权行为、涉及多个权利客体、产生多种的损害后果。为提高惩罚性赔偿的适用率,有的法院主张在同一案件中同时适用法定赔偿与惩罚性赔偿,但法定赔偿不是惩罚性赔偿的基准10。这种方法在商标法领域较为常见。比如,在JUKI株式会社与浙江巨凯缝纫科技有限公司侵害商标权纠纷案中,法院认定“被告向境外出口行为应适用惩罚性赔偿,其境内生产销售行为适用法定赔偿”11。在侵害著作权纠纷中,虽然尚未出现协调适用的判赔,但已有权利人提请法院在同一案件中协调适用惩罚性赔偿与法定赔偿。在广州呸喽呸喽科技有限公司与厦门劲技网络科技有限公司侵害著作权纠纷案中,原告便同时主张惩罚性赔偿和法定赔偿。法院最终以“本案被诉侵权行为发生时,民法典以及著作权法(2020年修正)尚未施行”为由对惩罚性赔偿不予适用,但亦表明“鉴于被告侵权的主观故意和侵权情节,本院将会在确定赔偿数额时予以考量”12。

法定赔偿具有惩戒功能是时代的产物,在惩罚性赔偿已经全面引入知识产权制度之后,法定赔偿应当剔除考量因素中的过错因素,使法定赔偿回归确定知识产权市场价值的基本功能,将对侵权人过错的惩戒与效率侵权的预防功能交由惩罚性赔偿实现。如此一来,法定赔偿当然可以作为惩罚性赔偿的基准额,只不过将法定赔偿作为惩罚性赔偿基准额时,应当避免对侵权人过错的事实进行重复评价。酌定赔偿也是同理。

六、结语

《著作权法》的第三次修订引入了惩罚性赔偿,但由实证分析可知,该条款自实施以来存在适用率低、适用标准不一、规制对象模糊、功能定位混乱等问题。从理论基础入手,民法中过错理论是损害赔偿的制度基础,也是惩罚性赔偿各要件功能定位的理论前提。“故意”要件限定惩罚性赔偿中侵权人的过错类型,“情节严重”要件限定惩罚性赔偿中侵权人的过错程度。为统一著作权侵权惩罚性赔偿的适用标准,在适用条款时,应以“惩罚性功能”实现为目标,以避免重复苛责为根本遵循,在厘清法定赔偿与惩罚性赔偿边界的基础上正确适用;在司法认定中,“故意”要件应统一为直接与间接两方面,“情节严重”要件应统一为侵权人主观过错的严重程度,并以类型化方式归纳、增补考量要素辅助司法裁判。由此,通过惩罚性赔偿条款适用标准的统一,消除司法障碍,夯实理论基础,惩戒、遏制严重侵权行为,为创新型国家建设、国家治理体系与治理能力现代化提供强有力的司法服务与保障。

参考文献:

[1] 王利明. 惩罚性赔偿研究[J]. 中国社会科学, 2000 (4): 112⁃122.

[2] 王利明. 论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则[J]. 政治与法律, 2019 (8): 95⁃105.

[3] 曹新明. 知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订[J]. 知识产权, 2013 (4): 3⁃9.

[4] 张新宝, 李倩. 惩罚性赔偿的立法选择[J]. 清华法学, 2009, 3 (4): 5⁃20.

[5] 苏志甫. 论我国知识产权惩罚性赔偿制度的目标、定位与司法适用[J]. 中国应用法学, 2021 (1): 132⁃145.

[6] 王崇敏, 王然. 知识产权惩罚性赔偿中“情节严重”的认定——基于动态体系论的研究[J]. 法学论坛, 2022, 37 (2): 143⁃151.

[7] 袁秀挺. 知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用[J]. 知识产权, 2015 (7): 21⁃28.

[8] 朱晓峰. 侵权可配损害类型论[M]. 北京:法律出版社,2018:12.

[9] 蒋华胜. 知识产权惩罚性赔偿制度研究:立法检视与司法适用——兼论我国《民法典》第1185条法律规范的体系化构建[J]. 中国应用法学, 2021 (1): 146⁃170.

[10] 李宗辉. 《民法典》视域下知识产权侵权惩罚性赔偿的“情节严重”要件研究[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2021, 43 (5): 45⁃53.

[11] 朱丹. 知识产权惩罚性赔偿制度研究[M]. 北京:法律出版社,2016:225.

[12] 和育东. 知识产权惩罚性赔偿“情节严重”要件的解释进路[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2023, 45 (7): 30⁃44.

[13] 丁文严, 张蕾蕾. 知识产权侵权惩罚性赔偿数额的司法确定问题研究[J]. 知识产权, 2021 (2): 72⁃86.

[14] 刘军华, 叶明鑫. 知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用[J]. 中国应用法学, 2021 (1): 115⁃131.

[15] 和育东. 知识产权侵权法定赔偿制度的异化与回归[J]. 清华法学, 2020, 14 (2): 143⁃156.

[16] 王利明. 侵权责任法研究(上卷)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011:104.

[17] 徐聪颖. 我国著作权法引入惩罚性赔偿制度研究[J]. 科技与法律, 2015 (3): 442⁃455.

[18] 朱凯. 惩罚性赔偿制度在侵权法中的基础及其适用[J]. 中国法学, 2003 (3): 87IMr8l64+v8gsF8L6RV3faXDZqJWv3g+h5raAso+XEA=4⁃91.

[19] 詹映. 我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国11 984件知识产权侵权司法判例的深度分析[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2020, 38 (1): 191⁃200.

[20] 蒋舸. 著作权法与专利法中“惩罚性赔偿”之非惩罚性[J]. 法学研究, 2015, 37 (6): 80⁃97.

[21] 徐小奔. 知识产权损害的价值基础与法律构造[J]. 当代法学, 2019, 33 (3): 116⁃125.

[22] 吴汉东. 知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用[J]. 法学评论, 2021, 39 (3): 21⁃33.

[23] 朱广新. 惩罚性赔偿制度的演进与适用[J]. 中国社会科学, 2014 (3): 104⁃124.

[24] 吕姝洁, 李雪彤. 著作权侵权惩罚性赔偿中“故意”的认定——兼评《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第3条[J]. 新经济, 2021 (11): 118⁃124.

[25] 张平华. 《民法典》上的惩罚性赔偿法定主义及其规范要求[J]. 法学杂志, 2023, 44 (4): 58⁃75.

[26] 余双彪. 论犯罪构成要件要素的“情节严重”[J]. 中国刑事法杂志, 2013 (8): 30⁃37.

[27] 张红. 恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿[J]. 法商研究, 2019, 36 (4): 159⁃170.

[28] 卡尔拉伦茨. 法学方法论[M]. 北京:商务印书馆,2003:583.

[29] 赫尔穆特·考茨欧,瓦内萨·威尔科克斯. 惩罚性赔偿金: 普通法与大陆法的视角[M].北京:中国法制出版社,2012:134.

[30] 刘嘉洛. 惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用[J]. 人民司法, 2023 (2): 96⁃100.

On the Unification of the Applicable Standard of Punitive Damagesfor Copyright Infringement-An Empirical AnalysisBased on 687 Judicial Documents

Xu Xiaoben, Li Junshu

(Intellectual Property Research Center, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: China's Copyright Law introduced punitive damage rule in third amendment, but the ambiguity of legislative language led to the confusion on judicial standards. Based on the empirical analysis of 687 judging documents, it can be concluded that, the implied punitive attribute of statutory compensation has compressed the space for the application of punitive compensation,which also brought about the controversy of whether the standard of calculating damages has an absolutely dominant position in the practice as the benchmark punitive compensation. However, the semantic ambiguity of the constituent elements of punitive compensation and the lack of normative guidelines have resulted in the lack of uniformity of the standard of adjudication. To promote the judicial improvement of the punitive damages rule on copyright infringement in China, it is necessary to unify the applicable standards of punitive damages with typology and systematization. Above all, the application must clarify and coordinate the function of constituent elements such as "intentional" and "aggravating circumstances", deem statutory compensation as the base of punitive damage in specific conditions, reduce the amount of determination of the high-precision expectations to avoid the mathematical damage compensation and ignorance of legal value, define the boundary between statutory damages and punitive damages to promote the coordinated application of these two for preventing the repeated evaluation on infringement facts.

Keywords: punitive damages; copyright infringement; serious fault; applicable standards

基金项目:2020年国家社会科学基金一般项目“新时代知识产权损害赔偿制度功能的拓展与规范研究”(20BFX134)

作者简介:徐小奔(1985—),男,海南海口人,副教授,博士,研究方向:知识产权法;

李隽姝(2001—),女,安徽淮北人,硕士研究生,研究方向:知识产权法。

1 数据来源于“知产宝”数据库,具体筛选方法:在数据库中以“侵害著作权纠纷”为案由,以“惩罚性赔偿”为关键词,以“全文”为筛选方式,对审结日期在2019年的判决书进行检索,结果显示共有713件案件符合限定条件。

2 杭州市中级人民法院(2019)浙01民终1501号民事判决书等。

3 数据来源于“知产宝”数据库,具体筛选方法:在数据库中以“侵害著作权纠纷”为案由,以“惩罚性赔偿”为关键词,以“全文”为筛选方式,对审结日期于2021年6月1日至2024年3月1日的判决书进行检索,结果显示共有1 395件案件符合限定条件。

4 经查阅,将检索方式进一步限定至“检索范围:本院认为”“文书类型:判决书”,并剔除重复判决书(案件数据库均会出现重复裁判文书采集问题,需进行数据清洗)、不相关判决书(仅在原告起诉中提到了包括惩罚性赔偿在内的相关政策),剩余有效裁判文书共计687份。

5 《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》第七十七条对故意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。该条将原表述“恶意”改为“故意”,自此知识产权惩罚性赔偿主观要件表达得以统一。

6 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条 对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;(六)其他可以认定为故意的情形。该条并未明晰“故意”要件是否包含间接故意。

7 为对比各地方归纳差异,需明确司法解释规定的“情节严重”认定因素。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;(二)以侵害知识产权为业;(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;(四)拒不履行保全裁定;(五)侵权获利或者权利人受损巨大;(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;(七)其他可以认定为情节严重的情形。

8 重庆市中级人民法院(2021)渝01民终3489号民事判决书。

9 最高人民法院(2022)最高法知民终2907号民事判决书。

10 山东省高级人民法院2022年4月发布的《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》第二十一条明确规定,在被告侵权行为存在多个事实的情况下,人民法院对能够确定计算基数的部分可以适用惩罚性赔偿,对不能确定计算基数的部分可以适用法定赔偿。

11 上海市浦东新区人民法院(2020)沪0115民初85435号民事判决书。

12 广州知识产权法院(2021)粤73知民初124号民事判决书。

- 科技与法律的其它文章

- Regarding the Regulatory Sandbox Route and Mechanism for Governance of Artificial Intelligence

- Research on the Prevention and Control of Self-Money-Laundering in the Digital Age

- Changes and Adjustments: The Rule of Law Response to Medical Institution Data Compliance

- 人工智能生成内容保护的行为规制逻辑选择与路径建构

- 具身人工智能的著作权主体思考

- 重混创作的用户生成内容著作权问题研究