从绚烂东方到迷醉世界

2024年5月,为期一周的浙江非物质文化展在欧洲举行。在“漂漆”制扇体验区,不少欧洲市民在浙江漆器传承人的指导下,用“点、甩、弹、划”几个简单动作就能在一柄白纸扇上点染出色彩斑斓的漆画图案。来自浙江温州的首饰盒、漆扇、漆瓶等传统漆器在法国巴黎和比利时布鲁塞尔等地惊艳亮相,圈粉无数。早在16世纪初,大批东方漆器就已经通过海路来到欧洲。那些色泽柔和、触感细腻、图案精美的漆器曾让西方人迷醉不已,以至于在随后的300多年里,进口漆器和学习漆器技艺成为他们孜孜不倦的追求目标。正如美国著名汉学家德克·卜德在《中国物品传入西方考证》中所说:“像丝绸一样,漆也是中国早就熟知的物品之一……17至18世纪中国物品大量进入欧洲,漆器也是其中之一。漆器在欧洲受欢迎的程度仅次于瓷器。”

漆器,是指将漆涂在各种器物的胎体表面所制成的日常器具及工艺品、美术品等。制作漆器的胎体种类多样,常见的有木、瓷、陶、骨、石、玉等,也有以树叶、纸张、布匹等作胎体的漆器。在古代中国,人们把用漆涂器物的过程称为“髹”。尽管现代科技发展日新月异,但今天髹漆仍十分费时费力,“人磨漆,漆磨人”是传统漆器制作的真实写照。要制作一件上乘的漆器,首先需要用针、刀、凿等工具对胎体进行仔细刻削,继而一遍又一遍髹漆,最后还要对表面进行无数次打磨。那些漂亮的纹饰或镶金嵌银等工艺都需要耗费漆器制作者大量的时间和精力。

西汉初期,汉武帝在朝鲜半岛北部设立乐浪郡,中原文化和大量的汉地器物旅行至此。公元前1世纪,中国漆器由朝鲜半岛进一步旅行到日本。元明之际,日本漆器工艺取得巨大进步,日本的漆器通过进贡或商贸倒流回中国,引起中国漆器界的关注。从16世纪开始,漆器成为东西方贸易的主角之一。由于西方人最早从日本进口漆器,所以Japan一词也就成为漆器的代名词。

漆从何来

如何复制出大自然五彩缤纷的颜色,是古代先民面临的一大难题。在漫长的历史中,西方人率先从矿物质中提取颜料,中国人则在漆树中找到了答案。漆树是一种落叶乔木,广泛生长在亚洲东部。其树皮粗糙,多呈灰白色,秋季落叶后割开树干韧皮,就会有乳白色或黄灰色汁液流出,这就是“生漆”。有了稳定的生漆来源,才会有精美绝伦的漆器。《韩非子》中记载:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财之,削锯修其迹,流漆墨其上,输之于宫以为食器。”《周礼》中也有“髹饰……漆车藩蔽”的记载,由此可知中国古代先民制作漆器的历史十分久远。

在传统技艺中,收获的生漆必须在日光照射的地方搅拌一天以上,待其渐渐变成暗黑色,才是可以使用的“熟漆”。对古人而言,熟漆有两大优点:一是可以染色,熟漆漆黑一团,加入不同染料还可以产生多种色彩;二是黏性好,所谓如胶似漆,用来粘连固定小物件最为理想。此外,漆面不仅光滑,还具有良好的防潮、防腐作用。虽然漆的用途广泛,但其具有毒性,笔者小时就曾因触摸漆汁而过敏,皮肤红肿,瘙痒难耐,很难想象在医疗条件有限的古代,人们为“驯服”漆树付出了多大的努力。

据民国版《油桐与漆树》和陕西西安生漆研究所编写的《中国生漆讲义》等著作可知,漆树分布广泛,在我国辽宁以南、嘉峪关以东等大片区域都有漆树的身影,其中“秦巴山地、大娄山、巫山及乌蒙山一带是我国漆树的分布中心,这个中心区域,漆树资源雄厚,生漆产量高”。史前考古显示,我国是野生漆树的原产地,在辽宁抚顺发现的漆树化石距今5300万年,在山东临朐山旺村发现的漆树化石距今也有1800万年。结合化石记录和分子证据,南京林业大学王璐博士在《漆树谱系地理学和景观基因组学研究》一文中指出,日本的漆树可能自然起源于中国东部,并在距今2万多年时经东海大陆架扩散到日本。当然,从利用野生漆树到人工种植漆树,仍经历了数千年的时间。随着早期人类文明的交流与融合,人工种植漆树技术逐步传播到印度北部、东南亚、朝鲜半岛和日本等地。

大约在4000多年前,中国古代先民已开始规模性种植漆树。到了春秋时期,已出现成片种植漆树的漆园,文献中记载庄子就曾是“漆园吏”,即管理漆园的小吏。需要注意的是,虽然“漆园吏”是小吏,但地位十分重要。因为漆树经济价值高,古代漆园拥有者或管理者的社会等级也颇高,汉代史学家司马迁在《史记》中说“陈、夏千亩漆……此其人皆与千户等”。到了汉代,漆树种植已经相当广泛,《后汉书》中记载:“(樊重)尝欲作器物,先种梓漆,时人嗤之。然积以岁月,皆得其用,向之笑者咸求假焉。赀(资)至巨万,而赈赡宗族,恩加乡闾。”

从考古出土文物看,南方地区出土漆器数量较多。1978年,考古工作者在浙江余姚河姆渡遗址发掘出一个漆红的木碗。当年5月19日的《光明日报》中报道:“在第三文化层有一件木碗,造型美观,腹部瓜棱形,有圆足,内外都有朱红色涂料,色泽鲜亮,它的物理性能和漆相同。”后经科学检测得知,该漆碗距今已有7000多年。2002年,在浙江杭州跨湖桥遗址出土了一件漆弓,弓长121厘米,宽3.3厘米,通身均有漆皮,经检测得知其距今有8000多年。目前,战国至汉代漆器出土最多的地方是湖北、湖南、江西三省。著名的曾侯乙墓、云梦睡虎地秦墓、马王堆汉墓、海昏侯墓等都出土过成百上千件漆器。这些漆器精美绝伦,用清末诗人、外交家黄遵宪的话来讲:“髹漆之器,最称能品。泥金、描金、洒金,作云烟山水花木鸟兽,虽巧画手亦复不如。又有缥霞彩漆,烂烂射人,而意采飞动。螺钿之器,雕嵌入微,手试之若无痕者。”

你来我往,漆器的东亚旅行

在世界漆器文化的版图上,东亚漆器,尤其是中国和日本的漆器具有特殊的地位。可以说,是中日两国携手才构建起全世界对漆器的认知和喜爱。当然,漆器发源于中国;在大航海时代之前,漆器主要在东亚地区旅行。

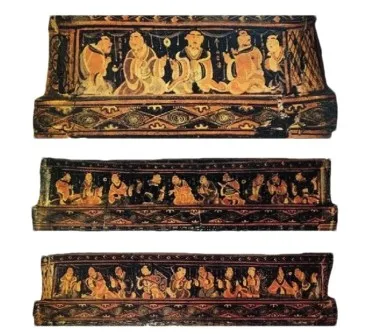

公元前108年,开疆拓土的汉武帝在今朝鲜平壤沿大同江一带设立乐浪郡。为了有效管理和建设新的国土,汉朝政府努力往这里输入中原文化,运来包括漆器在内的大量汉地器物。20世纪初,侵占朝鲜半岛的日本人在乐浪郡旧址的王盱、王光等墓中发掘出大批漆器,如铭漆杯、漆镜匣、漆棺、漆枕等。这些漆器上留有“始元二年”“阳朔二年”“永始元年”等字迹,证明其为中国汉代漆器。对此,民国学者郑师许在《漆器考》一书中感叹:“(王盱、王光等墓)漆器出土极多,于是汉漆之体制,工匠之手法,绘画之工细,皆一一可见;吾人如置身汉武之廷,与西蜀及武都工官对语,岂不懿哉!”

鉴于日本与朝鲜半岛早期历史的紧密关联,乐浪郡的设立成为中国漆器旅行日本的开始。日本学者寺尾善雄在《中国古代艺术对日本的影响》中指出:“在桃山时代(16世纪末)流行一种‘漆绘’,用色漆绘画,这在中国自古就有,在河南省洛阳古坟中出土的战国时代的漆器里,可以看到在黑漆底子上用红漆画的漆绘。”

另一种观点认为,中国漆器旅行日本开始于东汉建武中元二年(公元57年)。这一年,日本倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀“赐以绶印”,这标志两国文化交流正式上升到政府层面,中国的漆器也从洛阳出发向日本旅行。总体而言,中国漆器在两汉之际旅行到日本的可能性较大,因为当时中国的漆器技术已经很成熟,出现了素工、髹工、上工、涂工、画工、雕工、清9b1acd46c900ec4e87645ef30d63feba工等工种。

关于中国漆器的日本旅行,中国文物学家、漆器研究大家王世襄先生在《髹饰录解说:中国传统漆工艺研究》中这样总结:“世所周知,髹饰工艺中的主要技法,是由中国传往日本的。至今还保存在日本正仓院的隋、唐实物是极好的见证。夹纻漆像的制法,是经鉴真和尚在天宝间(754年)传往日本的。他如南宋遗民许子元携往日本的剔黑器,永乐、宣德间五次遣使致送礼品,其中有不少剔红器和少数戗金器,都对日本漆工产生了很大影响。”

与大部分器物的单向流动不同,漆器在中日之间你来我往、相互影响、彼此促进。夏更起先生在研究了北京故宫博物院珍藏的明清日本漆器后认为,日本漆器技艺在平安时代中期取得创造性发展,在镰仓时代形成了独特的“莳绘”技法,让漆器更加华丽精美,两国的漆器交流“早期是中国流向日本,宋代开始相互交流,直至清末。在长期漆器交流和相互学习中,促进了两国漆工艺的发展,结出了丰硕的成果”。

的确,由于地理的接近、气候的温润适宜,加上人们的勤劳灵巧,日本的漆器制作在中国元明之际形成了独特的技艺。日本的描金漆器(即上文所说的“莳绘”)工艺达到了极高的水平,并反过来影响了中国的漆器工艺。明代文人高濂在《遵生八笺》中称赞:“倭人之制漆器,工巧至精极矣。”这一时期中日之间的贸易主要通过宁波港,因此日本漆器和漆艺多在宁波、杭州、苏州等地出现。文献中有不少与“倭漆传入中国”和中国漆匠到日本学习相关的记录,如明宣德年间的漆艺大师杨埙。杨埙本是苏州知名漆匠,当他接触了来自日本的漆器后,便决定前往日本学习,并将中国传统的金箔、螺钿漆艺和日本流行的“莳绘”技艺相结合,形成了独特的“杨倭漆”技艺。

惊艳世界:漆器的西方旅行

从东西方贸易历史看,早期仅有数量极少的漆器经陆上丝绸之路抵达西方,因此,大部分西方人对漆器知之甚少。明万历九年(1581年)来到中国的耶稣会士利玛窦就对中国漆器感到陌生而惊讶:“另一种值得详细记述的东西是一种特殊的树脂,是从某种树干挤出来的。它的外观和奶一样,但黏度和胶差不多。中国人用这种东西制备一种山达脂(Sandarac)或颜料,他们称之为漆(Cie),葡萄牙人则叫作ciaco。它通常用于建造房屋和船只以及制作家具时涂染木头。涂上这种涂料的木头可以有深浅不同的颜料,光泽如镜,华采耀目,并且摸上去非常光滑。这种涂料还能耐久,长时间不磨损。应用这种涂料很容易仿造任何木器,颜色或纹理都很像。正是这种涂料,使得中国和日本的房屋外观富丽动人。”

14世纪初,在中国指南针的加持下,世界航海业取得极大的进步,东西方大规模的器物交流得以逐步实现。在前往东方的海路上,葡萄牙人拔得头筹,英国人、荷兰人、法国人、丹麦人紧随其后。1498年,葡萄牙人首航印度成功。1514年,他们经印度来到中国,开启了与中国直接贸易的先河。1543年,一次偶然的海上遇险让葡萄牙人登陆日本。精美的日本漆器让葡萄牙人痴迷不已,除了原装进口的漆器之外,他们还定做了欧洲风格的漆器,如衣柜、首饰盒、圣经架、十字架等漆器运回欧洲。

由于强势传播天主教等原因,葡萄牙人与当时日本政府的关系十分紧张。1602年,更专注国际贸易且成立了东印度公司的荷兰取得了日本漆器贸易的主导权。到了1639年,荷兰成为唯一和日本进行贸易的欧洲国家。荷兰东印度公司(Vereenigde OostIndische Compagnie)的贸易史料显示,1659年,50件包裹着棉花和羊绒的日本漆柜从巴达维亚(今印度尼西亚雅加达)启航运往荷兰。到了1661年,运送到欧洲的日本漆器数量增加了一倍。1681年,从巴达维亚出发的荷兰东印度公司的商船上甚至出现了1002名日本漆匠。荷兰历史学家约尔格在追溯荷兰的东方贸易历史时发现:“荷兰东印度公司从建立之初,就能够并愿意出高价购买这些(东方)身价日增的奢侈品和舶来品,诸如中国的丝绸、瓷器和漆器。而在前几个世纪,这些东西还属于王室和高级僧侣所专有。”

面对巨额利润,英国也成立了以东方香料、瓷器、漆器为主要贸易对象的英国东印度公司(British East India Company)。1614年,该公司旗下的“丁香”号商船首次从日本购买立柜、箱子和其他漆器回到伦敦。但英国人很快发现,来自日本的漆器根本无法满足国内和欧洲市场的需求,而中国广州、厦门等港口拥有更加物美价廉的漆器,于是从1636年开始,英国东印度公司直接从中国购买漆器并一直持续到18世纪末。

中央美术学院人文学院刘夏凌博士在《从漆器热到仿漆器热—东方漆器在欧洲的跨媒材之旅》一文中认为,17—18世纪的欧洲人对东方漆器极为狂热。漆器不仅是财富和奢侈品的象征,也是贵族之间的礼物赠送、皇室宫殿的装饰装修、人物肖像画背景的首选。最受欢迎的东方漆器有漆碗、漆盒、漆板、漆家具等。

可能是日本漆器先到达欧洲,又或者是为了区别瓷器China,欧洲人将Japan作为漆器的名称。但无论是学术研究还是贸易史数据都表明,16—19世纪旅行到欧洲的漆器主要来自中国。如英国科普巨著《技术史》中这样描述漆器的旅行:“但在17世纪,(欧洲)各国进口中国漆器和日本漆器的数量不断增加(其中日本漆器的进口量要少得多),各类漆器从小饰品、鼻烟壶到床架、马车,还有一些西方从未见过的物品,都被漆得光彩照人,充满了艺术性。”

中国文献中关于漆器西行的记录也有很多,如苏继庼先生在《岛夷志略校释》中对中国漆器向西旅行的情况做了这样的梳理:“我国在对外贸易上,尝以漆器为重要货品之一。《诸番志》言占城(今中南半岛东南部)、佛囉安、阇婆(今印度尼西亚爪哇岛或苏门答腊岛)等国皆输入我国漆器,渤泥(今文莱一带)亦输入我国漆椀。佛囉安本书作佛来安,在马来半岛中部。我国运往印度、阿拉伯、波斯等国之货品,往往有一部分在此港转运。本书言我国运往民多朗(今越南潘朗)、彭坑(今马来半岛南部)、戎(今马来半岛西部)等地之漆器,亦多为运往印度与西亚等国之漆器,由此转运也。”

18世纪初,欧洲人破解了东方漆器的秘密,奥地利维也纳皇家瓷厂、法国塞弗尔瓷厂等都在这一时期成功制出“中国风”仿漆瓷器。随着工业革命的到来,物美价廉的化学油漆完成了工业生产,成为世界颜料市场的新宠,东方漆器的世界之旅也随之放慢了脚步。

【责任编辑】王 凯