中小学研学旅行的德育意蕴与实践策略

摘 要:研学旅行顺应了中小学生身心发展规律,推动学校德育从知性教育向生活德育转变,有利于学生道德品质的发展以及进一步提升德育工作的实效性,因而具有重要的德育价值和现实意义。从研学旅行的特点和重要性出发,倡导中小学校关注研学旅行过程中的体验性、交互性、具身性,让研学旅行在学生认知、情感、意志、行为等四方面发挥应有的德育意蕴与价值。为有效发挥研学旅行的德育价值,中小学校应进一步从突出价值引导、重构教育内容、拓宽德育路径、完善评价方式等四个方面着手组织开展研学旅行。

关 键 词:研学旅行;中小学;德育;德育价值;生活德育

引用格式:舒鑫.中小学研学旅行的德育意蕴与实践策略[J].教学与管理,2024(27):63-67.

近年来,中小学研学旅行成为热点话题,国家发布多项重要文件,要求将研学旅行内容纳入学校综合实践类课程,为学生提供丰富的研学旅程。教育部发布的《中小学德育工作指南》指出,中小学校要将研学旅行纳入学校教育教学计划,将研学旅行和学校课程进行有效结合。教育部等11个部门印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出,中小学校要结合当地实际,安排符合学生身心发展规律和特点的研学旅行[1]。

目前,中小学德育工作中普遍存在学科化教学的倾向,教育内容脱离生活实际的问题亟需解决。研学旅行顺应了学生身心发展规律以及从知性德育到生活德育的中小学德育工作要求,能够发挥良好的德育功能。研学旅行指的是学校根据学生的年龄特点、发展需要、教育教学内容等,将研究性学习和旅游体验相结合而成的教育实践活动[2]。作为中小学综合实践类课程,研学旅行将学生的知、情、意、行相结合,涉及自然、历史、人文、地理等多种知识体验。其教育教学方式丰富多样,主张在生活中体验、在实践中探索、在行动中体悟,与德育的内在规律相契合,能够有效促进中小学德育的发展。研学旅行具有培养学生独立自主、团结协作、直面困难、勇于担当等素养的多重教育价值,有利于引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,能够提升中小学德育的实效性[3]。因此,探讨如何在中小学研学旅行中更好地发挥其德育作用有着重要的教育价值和积极的现实意义。

一、研学旅行在中小学德育中的作用

1.顺势而为:从知性德育到生活德育

在应试教育体制的长期影响下,目前中小学校不同程度地存在重智育轻德育的倾向,德育过分追求知识学习而忽视德育实践,德育工作出现知识化和学科化倾向。教师在对学生开展德育时,通常采用课堂教学的方式传授知识,或在学生出现行为问题后采取批评和说教的方式,教育效果甚微。这种以知性德育为主的德育模式的弊端日益凸显,引起了教育界的集体反思。知性德育不利于学生道德情感、道德信念、道德意志和道德习惯的培养,也不能有效引导学生利用所学解决生活中的问题,因此,生活德育的理念日益受到社会的关注。研究者认为,德育工作要和生活实际联系并能对个体的生活产生有益影响。生活德育关注学生的生活实际、情感体验和综合能力的发展,一定程度上减少了知性德育与生活实际的割裂。但是,在实施过程中存在生活教育形式简单化、体验表面化等不足,需要研究者进一步探讨,将知性教育和生活教育有机融合,才能更好地促进中小学生综合素养及身心健康成长。

研学旅行是知性德育和生活德育的结合,符合学者们提出的“知性—体验”式德育范式。首先,研学旅行具备传授理论知识和价值观引导的知性德育功能。目前,国内研学旅行模式主要分为游学式(在研学旅行时开展多种形式的科普活动,场所位置不固定)和营地式(在相对固定的地点展开研学活动,达到提高青少年综合素质的目的)两种活动形式[4],通常都会配备专业的带队人员和教师。通过专业人员的讲解和引导,能够帮助学生在研学过程中更好地掌握德育相关知识。其次,研学旅行是开展生活德育的重要方式。陶行知先生提出,德育来源于生活[5]。道德是个体生活及其通过的准则和规范,从生活的角度出发,才能更好地引导学生获得德育相关理念和知识。研学旅行通过有目的、有计划、有组织地创设与学生日常学习生活不同的场景,设计出与生活的变化相统一的道德教育目标和内容,能够让学生在体验生活的过程中获得发展。

2.逻辑起点:顺应学生身心发展规律

相关研究表明,儿童的身心发展是人与相应的社会因素相互作用的结果,发展过程中具有明显的阶段性和顺应性。依据皮亚杰的认知发展理论,中小学阶段的学生要经历具体运算阶段(7~11岁)和形式运算阶段(12岁以后)。在具体运算阶段,儿童学会解释具体的客观事物和事件的改变,也逐渐学会从他人角度去看问题,即去自我中心主义。在具体运算阶段,儿童习惯于形成并修正自己的想法,能对事件提出假设并进行解释。而中小学生的道德发展要经历自律道德阶段(8~10岁)和公正阶段(10~12岁)。在自律道德阶段,儿童的道德判断受主观价值标准所支配,不再把规则看成是一成不变的东西。在公正阶段,儿童的公正观念或正义感得到发展,个体遵守规则不是为了逃避惩罚和获得支持,而倾向于以公道、公正作为判断是非的标准[6]。

不同年龄阶段学生的德育工作因学生身心发展阶段的特点和所面临的社会适应的任务不同呈现出不同的阶段特征。研学旅行作为中小学课外综合实践活动,顺应了儿童和青少年对于认知、道德等发展的要求。第一,研学旅行中的德育具有整体性。研学旅行通常是集体活动,活动计划、目标的制定着眼于学生的整体性,能够促进学生在道德品质等方面的一般发展。第二,研学旅行中的德育具有顺序性和阶段性。在研学旅行创设的情境中,不同年龄阶段的学生需要完成不同的感知、体验任务或在小组内共同开展集体活动。这些任务和活动是根据学生认知、心理发展特点制定的,教育内容由浅入深、由易到难、由具体到抽象、由低级到高级地呈现,能够循序渐进地帮助学生获得发展。第三,研学旅行中的德育具有稳定性和可变性。在一定时期内,研学旅行的教育内容保持相对稳定,主要包含劳动教育、审美教育、国情教育、爱国主义教育等。同时由于社会的发展和地域、文化等的不同,具体的教育内容会不断进行更新和完善,从而适应学生的发展。第四,研学旅行中的德育具有个体差异性,教师可以根据学生的不同发展水平和特点,在研学旅行过程中设置不同的活动内容或开展随机教育,因而能够做到有的放矢、因材施教。

二、研学旅行的德育意蕴

1.增强体验性

体验是一种心理现象,是人类在生活经历中的感受和发现,也是个体认知世界的有效途径。体验分为直接体验和间接体验,直接体验由个体在生活中亲身所见、所闻、所感的过程中获得,间接体验则是由个体借助某种媒介而获得。研学旅行结合自然资源和社会文化资源等,包括自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的活动课程,将学生的直接体验和间接体验结合,帮助学生进一步认知世界。由于离开了长期学习和生活之地,能够让学生产生一种新奇的体验,加上很多研学旅行由不同年龄阶段的学生组成,在新的人际氛围和活动过程中能够产生关于人际交往、日常生活等的感悟。在游览参观自然风光和人文景观的过程中,运用视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等多重感官,产生丰富的情感、价值、生活体验。并且这些体验都是在真实的情境中由学生自主、自由地进行,所获得的体验和感悟也更为深刻。学生带着好奇心和探索欲,从不同的景、物、人中感悟和领略祖国大好风光、民族悠久历史、优良革命传统和现代化建设成就,表达自然美、人文美的体验,补充和发展了学生的道德认知,并将其与学校课程中的知识进行结合,让旧有的知识内容获得发展,产生新的意义。由此,学生在研学旅行中获得的各类体验将进一步内化成为新旧知识的“黏合剂”,促进学生道德认知水平的提升。

2.具备交互性

研学旅行是动态学习的过程,学生通过参加各类社会实践活动,在与他人、自然以及社会的相互影响和作用下获得认知和技能等方面的发展。首先,研学旅行促进学生与他人的交互。通常情况下,研学旅行由教师带领不同年龄段的学生组队出行,在学生们共同感受和体验、动手解决问题的过程中,以及在相互尊重、相互学习、互帮互助的过程中感受到人和人之间的情感链接,体验到人际交往带来的自我效能感和成就感。其次,研学旅行促进学生与自然的交互。通过观察、接触,在自然感悟中产生认识,感悟大自然蕴含的美。在提高学生审美的同时,能够激发学生产生保护、关爱自然的意识,思考人与自然和谐相处的问题。通过联系生活实际,引导学生思考和践行如何在日常生活中保护环境,提高道德意识和水平。最后,研学旅行促进学生与社会的交互。研学旅行通常以学校为单位,由教师带领和组织开展集体性活动,让参与的学生在集体或小组中共同探讨和学习,在交流中获得自己的感悟。在参与旅行的过程中,学生不仅能拓展视野、增长见识,也能走近自然、亲近社会,在和不同环境的互动中建构和发展认知。

3.体现具身性

受纯理性哲学的影响,在认知工程中身体的作用一直被忽略。离身认知秉承笛卡尔的身心二元论,认为身和心是相互独立的两个部分,将身体看作是心智功能发展与提升的阻碍[7]。20世纪70年代,具身认知理论被提出,认为认知活动的开展无法脱离身体、情境以及空间环境进行[8]。在教育界,具身的观念得到学者们的关注。卢梭提出,应允许和鼓励儿童进入自然中学习和成长,强调了在自然中进行体验和探究式活动的重要性。杜威提出“从做中学”的观点,认为学习要和经验与活动相联系,应鼓励学生通过实践活动开展学习和探究。1990年,情境理论被提出,认为学习是通过社会活动来实现的,应该关注情境对学习的影响。孟万金教授提出了“具身德育”的概念,认为社会道德与个体品德相互影响,强调通过身体活动与情景的交互作用实现德育的作用,并提出“身体、情境、行动、认知、情感、养成、开放”有机结合的德育模式[9]。基于研学旅行的德育可以据此实现“具身德育”。具体来说,研学旅行在直观具体的不同情境下,鼓励学生接触不同地域、不同阶层、不同民族、不同文化,在学生亲身体验和完成教师安排的各类活动的过程中进行德育。这种基于身体活动的体验,通过参观、聆听、触摸、模仿等方式更新和扩大认知,能够获得积极正向的情绪体验,从而加深对于道德意识的理解,引导学生进一步将知识和生活实际联系并将知识进行内化运用,提高德育实效。

三、研学旅行的德育生成路径

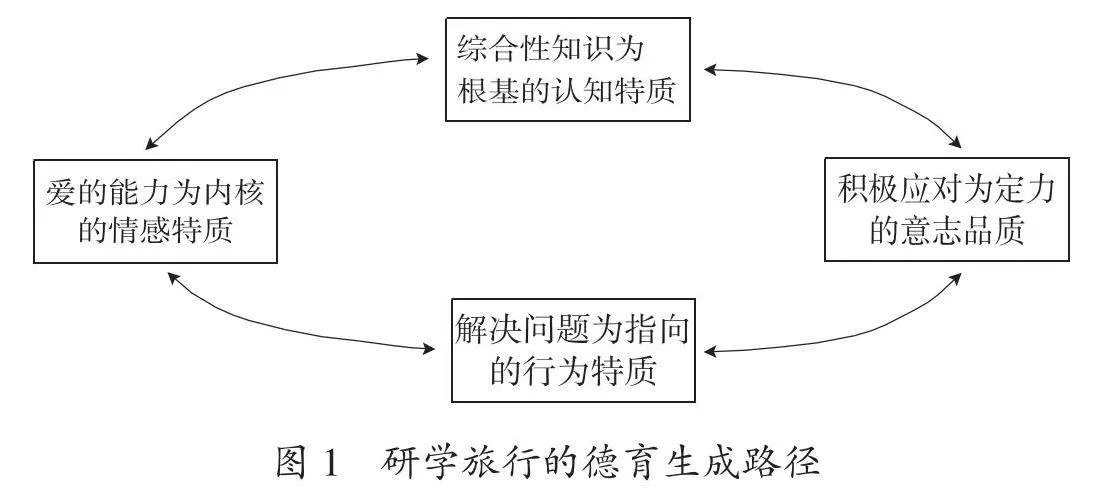

研学旅行的德育生成路径需要把握四个关键节点(如图1)。

1.形成以综合性知识为根基的认知特质

学生参加研学旅行可以获得劳动教育、美育、爱国主义教育,帮助学生获得自然、文化、社会多重维度的综合性知识。在感受和领略祖国大好河山、感受中华传统美德、感受革命光荣历史、感受改革开放伟大成就,以及参与讨论、动手动脑、完成活动任务的过程中,获得德育知识和技能。在学生走近自然和社会、参与实践探究活动的同时,能够更好地认知自己、他人以及周围的世界,增强个体与他人、与外部世界的链接,引导学生在和自己、他人、社会的关系中完善认知和思维方式,促进道德发展。比如,教师通过组织学生参观革命重要事件发生地、烈士陵园、革命先辈故居等爱国主义教育基地,参与寻访革命故事等主题活动,让学生带着问题一起探寻革命先辈艰苦奋斗的历程,共同探讨历史中蕴含的革命智慧和精神力量以及作为新一代青年应该如何继承和发扬爱国主义精神等问题,引导学生坚定理想信念,涵育家国情怀。

2.培养以爱的能力为内核的情感特质

研学旅行有助于培养学生爱自己、爱他人、爱自然、爱社会等的意识和能力。首先,在体验不同生活时,学生能够深入了解社会中不同地域、不同文化背景下的人们的生活现状,认识到自己的独特性、人生的丰富多彩以及理想信念的重要性,进而增加对自我的认知,学会发现自身存在的特殊性与生命意义,同时也发现他人的优点,尊重不同的人的存在状态,进而学会关爱自己和关爱他人。其次,在游览自然风光时,教师引导学生直观地感受自然蕴含的美和力量,增强保护自然环境的理念和意识,能够帮助学生在爱护环境的点滴小事中获得道德的发展和完善,学会保护自然和爱护环境。最后,在游览人文景观、感受多样文化时,教师引导学生感知其中的审美和文化意蕴,了解其背后不同地域的文化特点和历史意义,能够培养学生的文化认同感,增强文化自信。教师引导学生置身于传统文化、民族文化以及地域文化中,能够让学生认识到文化对于国家发展的重要性,从文化多样性中促进多元价值观的树立和道德认知的发展。因此,结合研学过程中的社会参与、文化觉醒和生命体悟,能够让学生更好地认识自己,建立自己与他人、社会的关系,树立集体主义精神、爱国主义精神,培养社会责任感,发展爱自己、爱他人、爱社会的能力。

3.增强以积极应对为定力的意志特质

研学旅行重视学生在实践活动中实现自我发展,通过设置困难情境的任务,让学生能够在面对困难的过程中感悟到:在事物发展和人生道路上,遇到困难和挫折是常态,要学会直面困难并想办法解决。教师可以提供一系列的问题和任务,帮助学生思考解决困难的可能路径,同时反思自身态度和应对方式形成的原因,了解自身的道德倾向和道德评价标准,引导学生在积极主动解决问题、完成活动任务的过程中不断改进,提高自我教育的意识和能力。关注学生解决问题的过程和不同应对方式带来的行为结果,能够激发学生的潜能,促进综合素养的提升和全面发展。研学旅行通过为学生提供各种学习和评价的机会,促使学生在感知和体验的过程中进行觉察、思考、更新,从而提升价值选择和解决问题的能力。教师引导学生以旁观者的角度分析和思考自己、他人的行为动机,根据不同的道德评价标准作出道德判断,帮助学生明晰道德规则的具体内容和范围,明确怎样作出正确的道德选择,有助于提升学生的自我认知水平和道德发展水平。

4.塑造以解决问题为指向的行为特质

研学旅行的本质就是一种以问题情境、任务驱动和成果导向为特点的实践性探究学习。教师利用问题和活动任务,让学生带着问题去观赏和操作,引导学生在发现问题、分析问题、提出假设以及验证假设的过程中获得认知和技能的发展,从而解决问题,让学生在“情境理解—过程体验—反思体悟”的实践中发展道德认知和道德实践能力。研学旅行为学习提供了更为真实、生动的道德情境[10],学生能够在不同的情境中亲身感受、操作、体验,从而激发道德情感,深化道德理解,完善道德实践。此外,通过个体的人际交往、小组间的团结合作,引导学生体验个体与他人、与集体、与社会之间的关系,并处理好自己与他人、社会之间的关系。在开展研学旅行的过程中,教师要以学生为主体,为学生提供充分的自主探究的时间和空间,发挥学生的潜力,鼓励学生去动手实践、自主探索、合作交流,在观察、实验、猜测、验证、交流等教学活动中解决问题。通过一系列的探索活动,让学生带着问题运用已有的知识、技能去参与实践,通过与他人进行交流、合作、分享,培养学生解决实际问题的能力和创新能力,为其终身可持续发展奠定基础。

四、研学旅行的德育实践策略

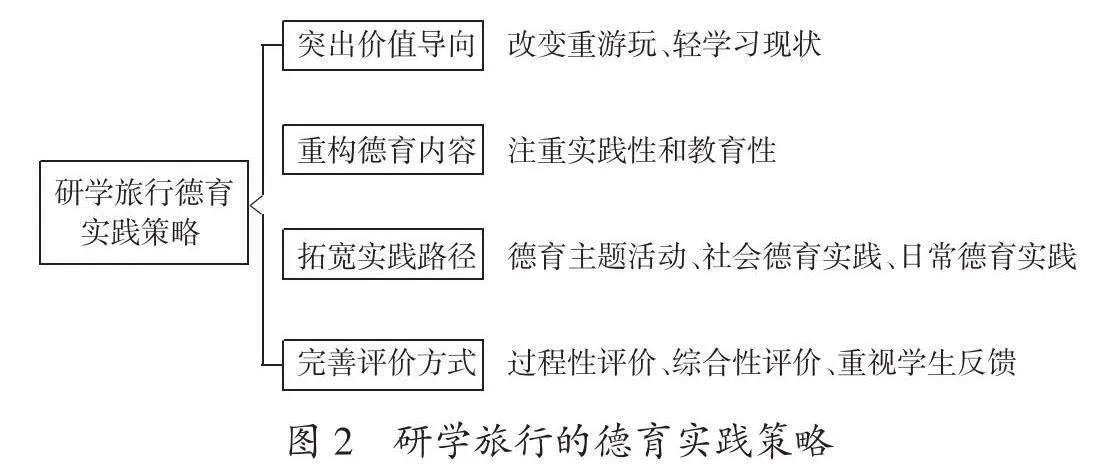

研学旅行的德育实践策略需要注重四个关键内容(如图2)。

1.突出价值导向

突出研学旅行的德育价值导向,需要深刻认识研学旅行的德育价值,高度重视研学旅行在中小学德育过程中的重要地位。当前,研学旅行在全国各地如火如荼地开展,但仍然存在着很多问题。例如,有的中小学校在组织开展研学旅行时流于形式而忽略了学生实践能力的提升,活动在教师主导下进行导致学生主体性地位缺失,研学过程重游玩轻学习的价值取向不仅影响研学旅行德育效能的发挥,也阻碍了学生的全面发展[11]。因此,中小学在组织开展学生研学旅行时需要突出德育价值导向,加强德育价值阐释,深化对研学旅行教育价值的认识,明确研学旅行在中小学德育工作中的重要地位和作用。作为教育工作者,应引导学生认识到研学旅行不仅能够增长见识,也需要从中认真观察、思考。因此,在研学旅行过程中要注重引导学生自主思288FSDHvhyvQmuXGjOw6z1rNrBM5Gi5j2z9KSJw/mAw=考后获得道德认识,在亲自参与实践中养成良好的道德习惯。此外,开展研学旅行过程中还应避免教育价值的异化,提倡中小学组织开展研学旅行并不是指开展得越多越好,旅行线路越远越好,或是将研学旅行当作不得不做的任务来完成,又或者走向另外一个极端,只重视研学过程中的德育而忽视其他方面的教育和引导,而是要改变当前研学旅行中重游玩、轻学习的现象。

2.重构教育内容

实现研学旅行的德育目标,必须重构德育的内容。提到研学旅行的德育,人们通常想到的就是教师带领学生参观、学习爱国主义等主题的教育基地和场馆。其实这是对研学旅行德育内涵的误解。客观来说,参观、学习爱国主义等主题的教育基地和场馆是德育的一种形式,但德育远不止这些。向学生介绍交通规则并引导学生自觉遵守、组织学生发现身边的不文明行为并引导学生反思改进、鼓励学生自发帮助他人从而收获德育感悟等,都可以从生活小事中促进学生的道德认识和道德养成。因此,发挥研学旅行的德育价值,并不是说只是组织学生,而是要让学生在参与活动的过程中自主体验和思考,付出一定的实践,达到知识内化、体验深刻的目的。此外,德育须体现实践性,不能只停留在体验性和游戏性方面,即德育必须是真实的,有一定的实践性。如果只是让学生观摩、模拟、参观,可能浅化研学旅行中的德育价值,使其失去教育性。因此,中小学校在组织开展研学旅行时,应制定合理的活动计划,设计适合学生发展特点和规律的活动内容,结合学生的需求和研学旅行地点的特征,确保德育内容“少而精”。

3.拓宽实践路径

加强研学旅行中的德育,需要不断拓宽德育实践的路径。中小学校在组织开展研学旅行时,要考虑学生的身心发展规律和学生的个体差异,引导学生通过实践,亲自参与德育过程。拓宽德育实践的路径,可以从德育主题课程、社会德育实践、日常德育实践三个方面着手。首先,可以组织开展德育的专题课程和活动,例如组织学生观摩革命人物故居,学习、了解背后的故事,引导学生收获关于革命传统和爱国主义精神的感悟。中小学校要结合当地情况和学生需求,充分挖掘可利用的教育资源,通过设计符合研学旅行地点特色的德育主题课程和活动,让学生通过系统课程参与德育学习。其次,中小学校可以组织学生在研学旅行途中参加真实的社会德育实践,引导学生自觉遵守交通规则、参与社会服务工作和志愿活动等,不仅能让学生通过社会实践内化德育知识,也能让学生增加对社会和生活的认识。最后,在日常生活中,注重提高学生的人际交往能力,培养生活小事中的道德意识和良好的道德习惯,引导学生长期坚持,从而促进学生全面发展。

4.完善评价方式

完善研学旅行德育评价方式,需要中小学校注重从不同角度和层面进行评价,从而发挥德育评价的育人作用。首先,中小学校要注重研学旅行德育的过程性评价。中小学校要根据德育的目标、学生素养要求,结合学生的发展规律和特点,开展过程性评价。不仅要关注学生在研学旅行中的感受和体验,也要关注学生在德育中的真实表现、投入程度、坚持情况等。采取适当的方法如德育任务单、德育评价手册等,及时记录学生在德育实践中的实际表现,分析和总结学生在研学旅行过程中的德育知识掌握情况和道德养成情况。其次,中小学校要注重研学旅行德育的综合性。采用定量和定性、学生自评和他人评价、理论知识和德育实践相结合的综合性评价方式,对学生在研学旅行中的道德发展状况进行评估,增强评价的合理性和有效性。最后,中小学校要注重学生的反馈。在研学旅行前,收集学生和家长对于德育知识、技能的需求,制定合理的活动主题和内容。在研学旅行过程中,收集学生对活动的意见和建议,不断完善研学旅行德育相关课程和实践活动,从而让学生能够获得更多的道德认识,养成良好的道德习惯,也能促进研学旅行德育价值的有效发挥。

参考文献

[1] 曹华盛,周春燕.论中小学生研学旅行课程体系构建[J].教育理论与实践,2020,40(08):35-38.

[2] 赵文静.小学研学旅行实施现状调查研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2019.

[3] 张帅,程东亚.研学旅行的特征,价值与教师角色定位[J].教育理论与实践,2020,40(11):3-6.

[4] 陈思迅.ET研学营地发展战略研究[D].昆明:云南大学,2018.

[5] 沈道海.陶行知生活德育的精神内涵及其现代启示[J].教育探索, 2014(01):1-2.

[6] 王琰.少年儿童从他律到自律的道德思维特征探析[J].教育理论与实践,2010,30(03):37-38.

[7] 钱捷.超越心身对立——从马里翁对笛卡尔的一个新诠释谈起[J].哲学研究,2019(02):99-106.

[8] 普煜.基于具身认知的课堂教学意蕴与改进路径研究[J].教育参考,2016(03):35-39.

[9] 孟万金.具身德育:背景、内涵、创新——一论新时代具身德育[J].中国特殊教育,2017(11):69-73.

[10] 马紫薇.基于高中地理课标中“海洋”内容的研学旅行方案设计研究[D].天津:天津师范大学,2023.

[11] 张迷.研学旅行中如何引导学生自主学习[J].教育科学论坛,2018(08):78-80.

[作者:舒鑫(1995-),女,云南丽江人,云南省丽江市未成年人心理健康辅导中心,中小学二级教师,硕士。]

【责任编辑 杨 子】