尚奇求怪:高剑父“枯藤体”书风的形成

关键词:岭南画派;高剑父书法;风格特征;书学观念

一、高剑父其人

高剑父(1879—1951),名崙,字爵廷、鹊庭,号剑父,广东省番禺县(今广州市番禺区)人。14岁跟随居廉(1828—1904)学画,善山水、花鸟。17岁入澳门格致书院(今岭南大学前身)并从法国传教士练习炭笔画(素描)。其后,高剑父在述善小学堂任图画教师,与当时在两广优级师范任教的日本画家山本梅崖结识,接触到日本绘画,并在其建议下赴日本东京美术学校(今东京艺术大学前身)留学。[1]1903年至1907年,高剑父曾两次赴日留学,在东京初与廖仲恺、何香凝夫妇同住一处,以卖画为生,并先后加入白马会、太平洋画会、水彩画会等日本绘画组织,研究东西方绘画。后受日本京都画家竹内栖凤等人影响颇深。力图融合传统中国画和新晋日本西洋画,提倡新文人画。他以深沉苍劲的笔势为中国近代现实主义绘画开辟了道路,成为岭南派的领军人物。其书法用笔干枯、墨色淡雅,有枯淡之味。

高剑父于1905年在东京加入孙中山创立的同盟会,回国后组织广东支会,后于1906年任广东同盟会会长,积极从事民主革命活动。辛亥革命以后,高剑父携两弟(高奇峰、高剑僧)再度赴日,研究绘画。民国初年(1912)在孙中山资助下,与弟弟高奇峰在上海创立审美书馆,出版《真相画报》;后与陈树人在广州创办《时事画报》(1915),宣传革命思想,倡导美育,推行中国画的革新运动。于是,以高剑父为首的岭南画派,开始以崭新的面目活跃于画坛。孙中山逝世后,他对当时的军阀、官僚统治极为不满,遂公开放弃从政,长期从事美术教育工作,创办春睡画院、南中美术院,收徒授艺,专心致力于中国画的革新与美术人才的培养。

高剑父在国画的探索上,追求革新,同时又具备书画同源的底蕴。“以画势入书,故得奇趣”[2]乃其书风“尚奇求怪”的“奇”之由来。高剑父喜用鸡毫笔,因其性特软,蔡邕曾有言“惟笔软则奇怪生焉”[3]。该笔之锋不聚,且不易掌握,但优点是易于腴和多态。高剑父以画古藤之法融入狂草书,笔势如苍藤盘结,盘曲缠绕,雄奇势强。所以我们说,他的用笔若老藤般蜿蜒盘曲,势强力大。当代有大量对高剑父国画进行研究的文章,但少有关注其书法的研究,其书尤以草书为代表,是值得我们研究和弘扬的,书法的艺术价值亦是值得深挖的宝藏。

二、高剑父的学书经历

高剑父的学书经历,根据其留世书法作品及其绘画落款题识的风格特征,大致可划分为前、后两个时期来探析:前期—1905年前后至20世纪20年代后期,后期—20世纪20年代后期至50年代。

(一)前期——1905年前后至20世纪20年代后期

高剑父绘画上的题字,基本是行草书。从其1899年的署款(图1)可看出,其早期的书风较为严谨,笔意端庄、秀美,此时流行着晚清馆阁体一类,接近欧阳询一路的书风。李润桓先生在《高剑父的书法艺术》[4]一文中指出,高剑父应当不会学习欧阳询的《九成宫醴泉铭》,或许有临写过黄自元临摹的欧阳询《九成宫醴泉铭》而使其书法呈现出略为规整的欧书风格,这与他同时期的画风一脉相承。高剑父早年临习楷、隶,后主攻草书,甚是崇尚同为粤籍的康有为“尊碑抑帖”论,服膺于康有为刚健、雄强与张扬的书风。在康有为对碑学的推广之下,晚清碑学十分兴盛。包世臣作《艺舟双楫》,康有为推而广之,写出《广艺舟双楫》,将碑学推至极高地位。同一时期中的草书、帖学亦在酝酿,特别是章太炎先生推崇并且研究章草,以至在晚清到民初的一段时间里形成了章草热潮,草书的书写也因此而展开。康有为除了写《石门铭》这类用笔较圆的书法,也写行草书,这影响了后来的包括高剑父在内的一大批书画家。此外,高剑父的绘画中还有一类接近居廉书法的题字,但在此期间受到以李鱓、郑板桥为代表的扬州画派书画风格的影响,如署名“鹊亭弟高麟”(图1)的风格就呈现出了很典型的郑板桥书风。

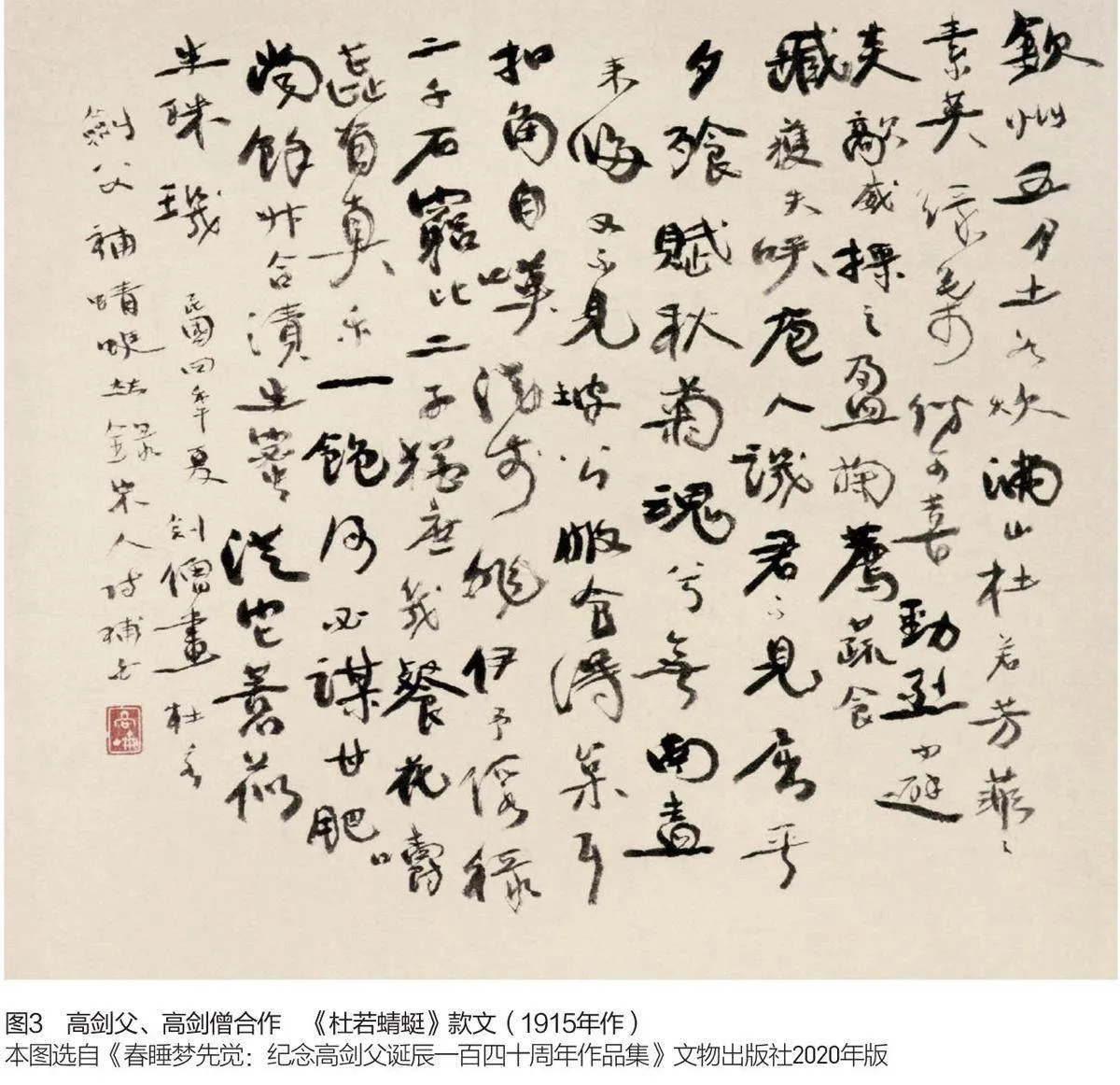

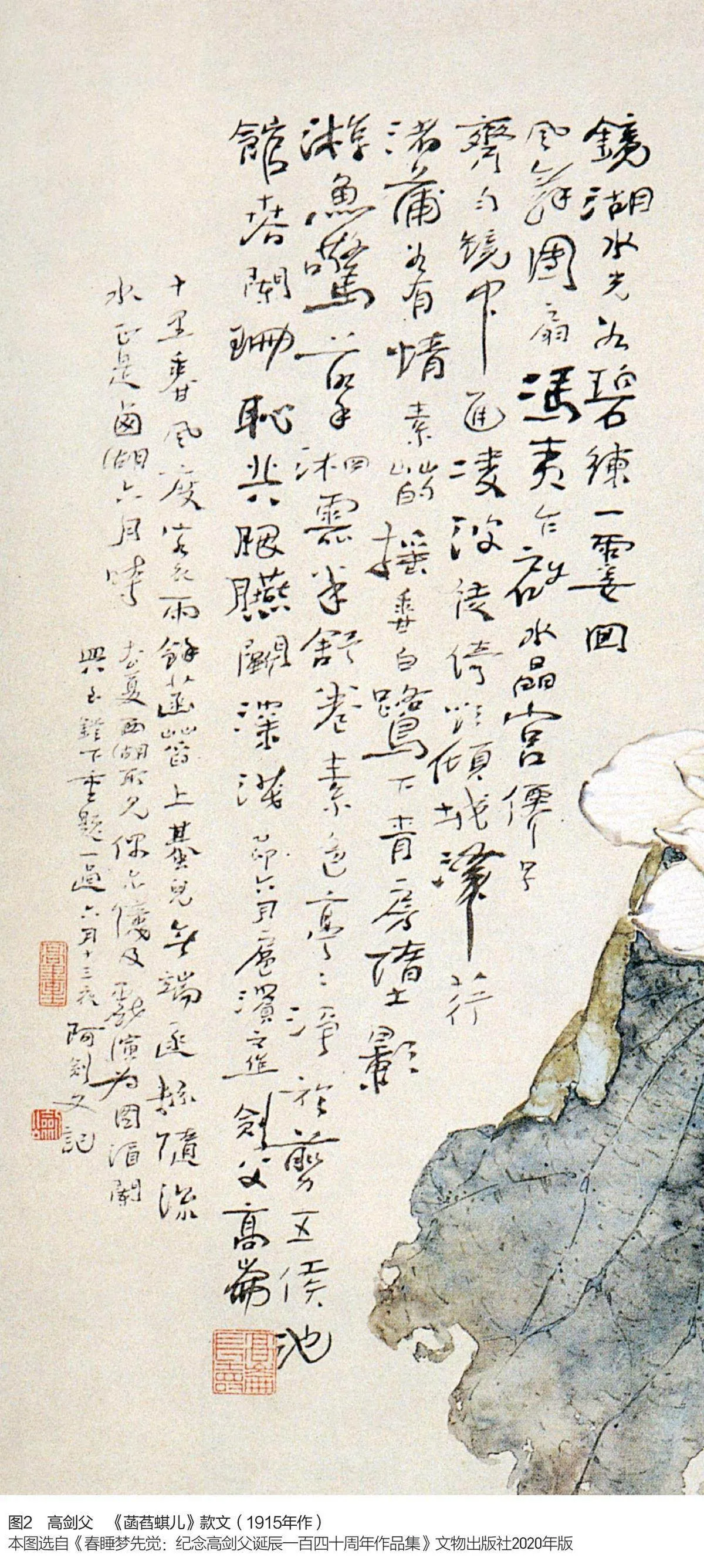

1908年,高剑父从东京美术学校毕业归国后,在郑板桥书风的基础上再加变化,其笔画更为夸张,捺脚、出钩较重,以及字末笔拉得较长等特征十分突出,其书风已具自家面貌。观高剑父作品《菡萏蜞儿》与《杜若蜻蜓》之款文(图2、图3),运用长款与印章结合对绘画构图的疏密关系进行章法调整。落款用笔错落有致,收放、轻重交替,线条遒劲流畅,节奏与行气连贯,纵横奇崛中又沉着飘逸,整体气势充盈。高剑父擅长使转的表现,用笔上牵下引,连绵不断,结体欹侧取势,强健的笔力产生出圆厚、灵动的线条,其草书落款在丰富的变化中给绘画作品增加了无穷的韵味。这一时期,高剑父扎实的楷书功底,为其草书创作的灵动之感奠定了坚实的基础,二者之关联在于“点画”离不开“使转”。高剑父的草书以楷、行书为根底,形成了既内敛又自由,古朴而又具有奇趣的风格。

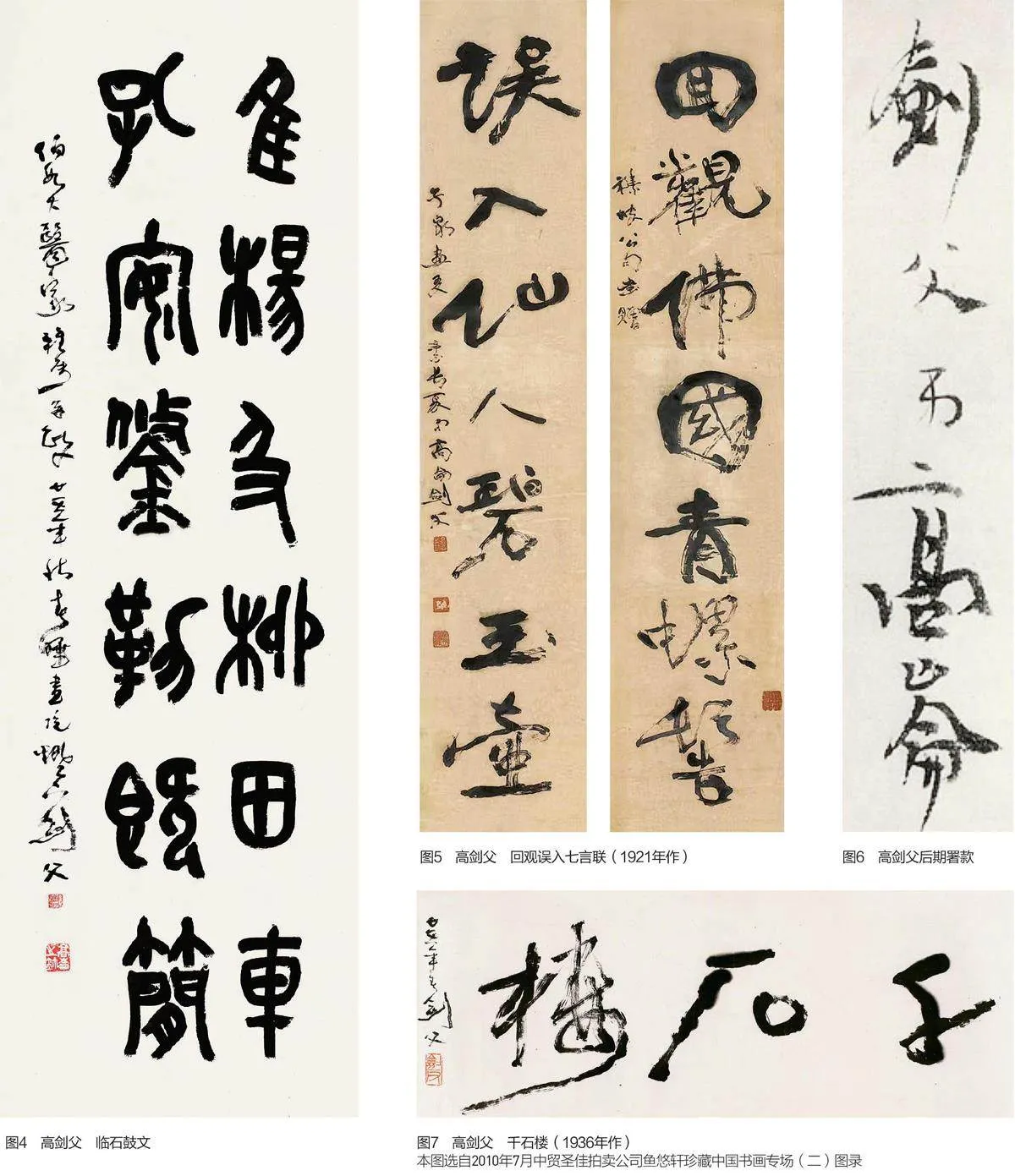

从高剑父1918年至1919年在上海所作的书法作品中,我们又可以见到吴昌硕“金石书画”对他的影响(图4)。高剑父的画风与书风也一改“居派”艺术的玲珑秀美而变得雄强硬朗。此时海派大师吴昌硕雄浑凝练、朴厚古拙的“金石书画”,对高剑父是有一定程度的影响的,其手稿有言“早年刻浙派,后旅沪与昌硕、星洲友善,则改作秦玺,然不多作”[5]。尽管高剑父的书法缺乏吴昌硕那种融洽内敛的“金石味”与温润渊深的“书卷气”,但其开阔奔放、刚健雄劲的书风,与吴昌硕厚重、力能扛鼎的书风有着不谋而合之处。吴昌硕将钟鼎金石的内蕴涵化为一种具有近现代气息的精神力量并融入书画之中,这对高剑父的启迪是不容忽视的。在20世纪之初,日本游学归来的高剑父,其艺术风格可谓“全盘日式”,自1919年开始,又渐渐向中国传统艺术回归,除去了日本画“朦胧体”的意味。受海派名家影响,他在继承传统中推陈出新,在中国画的笔墨之中张扬一种近现代的精神力量。此时期高剑父在上海的艺术创作,可视为其20年代回归岭南后,在艺术上“回归中国传统”“推陈出新”的肇端。

(二)后期——20世纪20年代后期至50年代

高剑父的书风数年后一变,但仍有早期书风(图5)的遗韵,带有康有为行书的意蕴。此风格持续了十余年,其间他仍不断求变,草书意味越发浓重,在20年代后期形成了行笔如万岁枯藤的面貌。

高剑父落款(图6)中“剑父”二字的写法,有着一定的演变规律。在以往的文章中,已有研究者留意到这一现象。如美术史论家李伟铭先生在其《高剑父〈风雨骅骝〉创作年代辨》一文中,通过文献资料的考证、绘画风格的排比及与相关画作的比较等方法,确定《风雨骅骝》“创作年代下限应顺延至1917年秋天”,而不是以往根据高剑父再题所说明的时间而推定的约1925年。

此外,李伟铭先生特别指出,《风雨骅骝》的初款“剑父”二字的写法无法嵌入其20年代中期甚至整个20年代的署款书风,而与1914年至1917年的作品署款尤为接近,因此它不可能是完成于20年代中期的作品。[6]此阶段,高剑父基本淡出政界。自孙中山病逝,他便公开表示不再为官,此后投入艺术事业。其艺术活动主要在广州、澳门、上海等地,其间经历了抗日战争、解放战争等较大的社会动荡,这对高剑父的书画题材、风格与思想内涵等方面势必会产生一定影响。其后期的书法风格与早前已截然不同,他常以草书作楹联、题匾额、题画乃至书写日常书信,用笔淋漓尽致。

高剑父后期草书(图7)笔势曲折多变,笔画粗细错落,墨色浓淡错落有致。纵笔如枯老之藤蔓,横笔如垂死之枝丫,看似拙笔,细细品味则是逸趣横生。有论者称这种夸张、怪异甚至癫狂的书法风格为“枯藤体”。在笔者看来,虽言其“枯”,但并非指其书内在缺乏活力,而是指一种外在形态,实际其内里是一种苍劲而独具个性的品格。他的用笔是像老藤般曲折缠绕,霸悍雄强,气势宏大,可视作一幅奇崛的花鸟画来观赏。晚清民国后,坚守碑学的书家不在少数,但由于碑学理论的弊病,帖学逐渐呈上升趋势。高剑父虽以画闻名,不以书法扬名于世,但凭借对碑学的新诠释,形成了独树一帜的“枯藤体”书风。即使将他置于近现代书家群体之中,亦不遑多让,或可令当下学碑之人有所启发。

总体来看,高剑父的书风雄强刚健,以气势取胜,但相比之下,早期书风更偏向于清劲与稳健的风格,后期书风则趋于苍浑与奔放,其绘画落款中署名的书风与整体书法风格的发展亦是同步的。

三、高剑父的书法风格特点

高剑父的书法(图 8—图10),诸体俱工,既有以“流沙坠简”之笔而随性书写的作品,亦有一幅作品中运用多种书体的情况,金文的篆籀笔法是其中晚期“枯藤体”书风作品的源头。在章法布局上,高剑父十分注重字里行间的揖让关系、疏密与大小虚实的关系,重视作品的整体均衡感,书法与绘画的构图方法甚有相通之处。高剑父对书法的创作态度是:“我写字是当画写的,人家看我的字,亦当画看的,且陈列书法,其意亦做美术品、装饰品罢了。”[6]高剑父淡然天真,没有故作惊人之语,其书法突破了一般作品中传释内容的单一功能,与画作齐驱。于右任认为高剑父的狂草“现代一时无二”,推崇若此,不无道理。[7]

书法是中国传统文化中独有的表现符号,蕴含着深厚的历史与传统文化积淀。在高剑父后期的书法创作中,他通过变形、对比和夸张的方式,创作出许多不同寻常的草书作品,其用笔真隶相参、杂以行草、间以画法;在结构上通过粗细、长短、疏密、欹侧和虚实的对比夸张,来创造视觉变化;在章法上亦打破常规的布局规律。高剑父的“枯藤体”颠覆其前期书风古典和谐的形式美,更加追求形式上的对比、夸张与奇特,给人带来视觉上的冲击力。“枯藤体”的对比与尚奇求怪的书风必然会给当下的书坛带来启示。

古文字学家容庚先生,对高剑父的书法与绘画都有很高的评价,曾在其书法作品的题跋中写道:“高剑父先生之画为世界所共珍。若其书法,斜风骤雨,一空临仿,识者绝少。”[8]陈永正先生曰:“其画之成就自不待言,书法也别具一格。尤善草书,以画古藤之法入狂草,笔势盘旋缭绕,如百岁枯藤。墨法浓淡燥润,随意所之,恣肆雄奇,前所未有,可为狂草开一生面。”[2]两家所言,可为确论。高剑父作为一个以绘画见长的艺术家,却能在书法造诣上得到诸家如此评价,也足以见得高剑父的书法是被岭南书坛及世人肯定的。

四、高剑父的书学观念

(一)“画法入书,相互交融”

从清末到民国时期,许多中国画家都有留学的经历。高剑父曾两次来日,以东京为主要学习据点,受到竹内栖凤(1864—1942)、山元春举(1871—1933)等京都画派画家的强烈影响。竹内等人继承了以严谨细致的写生为基础的圆山、四条派,以积极吸收西洋写实主义的画法而著名。高剑父在归国后提出了“折衷中西,融合古今”的口号,开展了以融合传统国画和西洋画为目标的“新国画运动”,在此背景下,可以肯定京都画派对西洋写实主义的接受(土屋贵裕)。[9]

高剑父除了文化价值观趋向康有为、梁启超,并十分认同“尊碑抑帖”的书学观念,李伟铭先生指出:“高氏因为服膺康氏尊碑抑帖之说,平生又乐于好奇履险之举,因之,曾深受康氏书风的影响。其雄奇、刚健的书法线条风格,特别是好作诡异、奇险的书法结体,固然能够在帖学衰微、金石学昌明的文化氛围中得到解释,但那种厌弃纤柔、质弱而直取雄奇、劲健的英雄主义气质,是与忧国忧民的忧患意识和挺身入世的精神,关系尤为密切。”[10]

王礼溥也曾提道:“高剑父书法早年学康有为,后来悟出以画法写字的原理,用偏锋在纸上旋转成字,看来极似古藤,苍莽厚重,潇洒神飞,有惊蛇钻草之态。”[11]

“书画同源”历来为传统书画理论的重要命题,因书画创作工具的一致性,一直保持着密切的关联,唐代之前的早期研究侧重于文字与绘画产生的同根性,并自觉地将书法和绘画技法的相通、书家和画家身份的重合等方面进行总结;宋元时期,将画与书的用笔,从技法到理念相互渗透,其中又掺杂着特殊的人文背景和哲学思潮的因素,也因此将中国画的道路进行了方向性的扭转。高剑父不但在绘画上寻求转变,在书法上亦是如此,一变再变,最终形成自己独特的书画风格,他强调“哲理入画、诗意入画、书法入画”[8]。虽然高剑父对书法的论述极少,但从其各时期的书法作品来看,他必定在提升画境、以画法融入书法方面下了较大功夫,且不断地寻求突破前人。画家吴灏在高剑父草书作品《无为》(图11)上作跋文曰:“高氏书法在他早年曾学郑板桥,后成此结体,其执笔也如卧,予少日曾目见剑师实以画法入书,而以书法入画,强悍豪放,泼辣纵横,豪迈奔放,其书画皆然也。”

从高剑父书法的创作实践来看,其书法风格苍浑雄奇,有张旭、怀素狂草的潇洒与豪迈,以鸡毫秃笔置苍劲于拙朴之间,寓凝重于奔放之中,被称为“战笔狂草”,颇具独特的审美意趣。其书法以画藤之“枯藤体”笔意入书,妙趣横生,章法妙而不乱、浑然天成,如其绘画中的意趣天成,书中有画,以画入书,相互交融。

(二)临摹到创新,有法至无法

高剑父在临摹和学习前人书法方面旗帜鲜明,且十分勤奋,经历了一个从临摹到创新、从有法至无法的过程。

陈初生先生跋高剑父草书作品《无为》曰:“高氏为画坛巨擘,书名为画名所掩,余观是作,腾龙奔泗,一任挥洒,颇获康南海之神髓,无为岂无为乎。”张桂光先生亦作跋文曰:“高氏用笔,偃仰翻腾,以画法入书,与南海康氏淡化技法标榜气格者颇异。然两氏同属豪迈雄放,品格气息每能相通,此篇即其实证,‘为’字结字用笔姿态神情都颇与康氏暗合,少叹也。”

高剑父书法学习的目标十分明确,就是“借古开今”,具有另辟一条临池之路的独创精神,既重视继承传统,又勇于推陈出新。他在后期的书法艺术创作中,将绘画用笔的成就融入书法中,“以画为书”,从前期较为严谨,笔意端庄、秀美的书风,变为大气磅礴的“枯藤体”书风。

(三)线条在书画创作中的重要性

将书写性的线条融入绘画,是中国绘画的最基本特征,并且是绘画的评定标准之一。潘天寿曾有言:“盖吾国绘画,以线为基础,故画法以一画为始。然线由点连接而成,而由点扩展而得,所谓积点成线,扩点成面是也,故点为一线一面之母。”[12]线是绘画的基础,线条是中国画最基本的艺术语汇,在中国画中占据了相当重要的地位,其与书法的关系也是不言而喻的。

在“画法入书”的基础上。高剑父也进一步地论述了线条与书法的关系,将书法的用笔和线条加入绘画中。他以篆隶书中坚硬刚强的用笔和草书中连绵奔放的气势,抒发出了画家胸中的块垒,同时绝去了画中甜俗、软媚的弊端。

余论:“以画入书”的弊端

高剑父的“以画入书”受到了日本书法的影响,但不拾人牙慧。日本书法更为重视画境,将字当作画来观赏,因此可称之为是“以画代书”的“现代书法”,这点高剑父应十分明晰。刘正成先生的《中国书法鉴藏大辞典》中记载了北山评高剑父的书法:“用笔多转,有屋漏枯藤之致。润燥相间,墨色丰富,富有画意。以画入书而不见痕迹,非大手笔不能为之。”[13]放眼近现代书坛,高剑父的书法成就并不算特别突出,北山之赞语或有些言过其实。而陈振濂先生则认为高剑父是以纯画家的眼光去看待书法,更重视书法的视觉形式(这与其在日本研习西洋画的经历有关),也就是“视网膜上的直接效果”。所以,高剑父的书法采用了线条破碎、结构唐突、夸张字形之法,其实并不合乎传统书法之法度。

又如王平先生在《画家书法》中有言:“高剑父的书法以草书为常见,其草书苍藤盘结,雄奇奔放,自称师法张旭怀素,并借用画藤之法为之。但是从书法的立场来看,他的草书线条零碎,结构过于冲突,变形奇怪,既不合魏晋法度,也不合汉魏野趣。不关注中锋用笔以及运腕技巧,也不关心书写草书是否先要易识易写,更不关心什么书卷气和金石味。可以说,高剑父完全是以画家的眼光观照书法,视觉效果对他而言似乎更重要。虽然他的书法有‘野狐禅’之嫌,但跟他的绘画一样,对人们也不乏启示。”[14]此话语或虽有过度之嫌,但也不得不引发笔者的思考,高剑父希望通过不讲究笔法和水墨技法的约束,也不刻意追求草法的准确性来表现书法的革命精神。这与他的绘画理论同气连枝,但同时给岭南书坛的后来者造成了一定困扰。再如王家葵先生所言:“高剑父则是挟画法入书法者,所作粗犷雄强,笔下有雷霆万钧之势,振聋发聩的确称高。所遗憾者,诸后学往往不能体会乃师艺术革命之良苦用心,但知从章法结构规模之,并皮相亦未学得,此派门人少有工书法者以此。”[15]可见,高剑父作为岭南“以画入书”的先行者,是有可取之处的,但后来者因循于此法而不知变通,就丧失高剑父艺术思想中最为核心的革新意识了。

当然,高剑父以绘画之余兴进行书法创作,未必孜孜不倦于临池翰墨之中,反而到达探骊得珠之境。虽然高剑父是不以书法见长的画家,但无论是寸笺短札,还是鸿篇巨制,他都能很好地呈现出其书写风貌,此乃是“气势恢廓,沉雄朴茂”(容庚先生语)的画风之外的意外成就。

梅墨生先生曾言:“书法入画和画有书意,都限于意,也即通于气,而不是简单的同法——如果是简单的同法,实际上画不但受了局限,书也丧失了最可宝贵的自我特质。”[16]综而论之,无论是“以画入书”或是“以书入画”,大致应是书画并进的,但也有一定的先后之分。例如郑板桥、金农、吴昌硕等,皆是先由传统书法入手,“以书入画”使其画有成就,而后“以画入书”,而书法能别开一面,富有奇趣。“画家书法”有其夸张、自由、形式感足和趣味性强的特点,这对书法创作起到了拓展思路、丰富技巧的作用。但其弊端就在于夸大了画家书法的“艺术性”“装饰性”和“符号性”特征,而忽略了对传统法度的需求与把握。字有安排、设计之痕迹,这与书法家的字不同,但由于有书写功底,所以总体水准并不低。高剑父的书法虽有安排的痕迹,但可理解为是他经营一种结体的方式,其书法整体大气磅礴,对帖学、碑学皆有涉猎,在字形的结体变化上有明显的安排和经营感,这与他对绘画的构图和安排有着异曲同工之处。其积点成线的书法用笔方式与其绘画如出一辙。他的书法优势就在于线条的力度大,有一种阳刚大气、敦厚持重之美感。我们能够感受到高剑父独具匠心和敏锐的艺术感觉,这正是他对正统书法的有益补充。

“书画同源”虽是千古不谬语,可两者毕竟分属不同艺术门类,有各自的艺术品评维度。从书法艺术的角度来审视,深入临摹古帖是承古开新的不二法门。如若单纯“以画入书”,且入书法古法不深,则同样易坠左道,作品流于怪俗。思考如何正确对待书法的学习与运用,平衡书画之间的关系这一问题,对画家来说具有非常重要的现实意义。画家既需要通过书法来抒发自己的性情,展现艺术风格,同时又要防止将书法过分地安排化、设计化、美术化。要于文人画理论的框架之下实现书法与绘画真正意义上的相通,这对创作者的书法与绘画水平都有着极高的艺术要求。如果脱离文人画的语境,“以书入画”或是“以画入书”就将变成无源之水、无本之木,非常容易走上肤浅化、简单化的道路。画家书法与传统型书法家相比,无论是从线条、结体还是章法等方面都能够体现出其独特的审美意趣和艺术特征,这对于书法创作有着积极的意义。