怀集凤舞的艺术价值与传承发展

摘 要:凤舞是岭南民间舞蹈的代表之一,也是我国民间的艺术瑰宝。其流行于广东省肇庆市怀集县大梨村,是怀集县群众喜闻乐见的广场道具舞之一。凤舞有着深厚的人文底蕴和悠久的历史,以及极高的艺术价值。当前,凤舞正处于濒危的状态。笔者进行数次实地考察,结合仅有的史料和文献对怀集凤舞进行了研究。通过实地调研考察,翻阅相关资料,针对凤舞传承面临的问题提出建议,以期促进怀集凤舞的传承与发展。

关键词:怀集凤舞;艺术价值;非遗保护与传承

注:本文系2023年省级大学生创新创业训练计划项目“非物质文化遗产传承发展的可行性路径探索——以粤港澳大湾区肇庆怀集凤舞为例”(S20191056)研究成果。

凤凰是中国古代传说中的百鸟之王,雄性属凤,雌性属凰。据说其非练实不食,非清泉不饮,非梧桐不栖。凤凰只有在太平盛世才会出现,是祥瑞之象征。

凤舞是流传在广东省怀集县大梨村撒塘寨的民间艺术舞种,是怀集县群众喜闻乐见的传统舞蹈。凤舞有其鲜明的地方特色,也有其独特的艺术价值。本文通过田野调查法、文献综述法、比较分析法等,辩证地分析怀集凤舞的发展存在的问题,以期赋予凤舞获得“重生”的力量,同时让更多人了解怀集凤舞的文化特点和人文价值。

一、怀集凤舞的起源

怀集县位于广东省西北部,肇庆市北部,绥江上游。怀集县是一个充满人文底蕴的地方,孕育了众多极具特色的民间传统舞蹈,凤舞就是其中之一。关于凤舞的历史起源,史料的记载相当稀少,因此只能借助有限的史料和传承者的口述来探寻其背后的故事。笔者有幸采访到怀集凤舞的第四代传承人孔昭彬(孔崇彬)。其以提供史料和口述的方式进行介绍。据史料记载,清光绪三年,大梨村连续几年遭受不同的灾害。一老者论及此,手指着隔溪相峙的凤凰岭长叹一声说:“只有凤凰飞出,才可消灾解难,天下太平啊!”以远道贩牛为业的孔傅国,想起贩牛途中广西梧州苍梧县有凤舞这一舞种,于是他自费前往广西梧州苍梧县,出资邀请舞凤师父汪氏到大梨村撒塘寨传艺。就在把凤舞引进大梨村之后,村子变得祥和安宁。这里有这样的民谚:“凤凰飞来撒塘凹,有笛锣鼓唱歌调。”

二、怀集凤舞概述

(一)怀集凤舞的发展历程

1.怀集凤舞的早期形态

初始的凤舞只有一只凤凰,即“丹凤”。因丹与单同音,而喜庆事讲究成双成对,因此在后来的凤舞中必须两只凤凰同行共舞,叫凤舞,一直流传到今日。

最初,凤舞只有简单的配乐,即三音鼓乐。第四代传承人孔昭彬(孔崇彬)的父亲孔广芬精通戏行八音,将原来舞步节拍进行改动并配上人物表演,以管弦乐器伴奏,一直流传至今。前人遗留的制凤技术、戏服、剧本为后代传承凤舞文化奠定了坚实的基础。

后来,凤舞由初始的转几个圆圈发展到比较有画面感的表演,场面上还出现了彩旗、罗伞等,三音鼓乐改为八音锣鼓乐,增添了气氛和色彩。凤舞日渐成熟,成为人民群众最喜爱的文化娱乐活动。

2.怀集凤舞的当代发展

改革开放以来,怀集凤舞得到当地文化部门的重视和支持,以及人民群众的喜爱,曾受县内许多村寨邀请表演。怀集凤舞坚持长期传承,一直保持着独特的音乐旋律和表演风格。

凤舞是怀集县民间艺术之瑰宝,但随着信息时代的到来,影视艺术进入千家万户。青壮年大多选择外出打工,再加上老一辈表演艺人越来越少等原因,怀集凤舞的传承陷入了困境。

(二)怀集凤舞的文化内涵

1.怀集凤舞的表演形式

在演出前,不论单双凤,都要先把写着“即刻弦歌彩凤庆贺”的红帖送到演出的地方,乐队和演员随后才到。凤舞以双凤表演为主,而且有雌雄之分。演出场地可在广场、厅堂、舞台等。其多在春节或庆典等民间活动进行演出,也适宜在乔迁、婚嫁等场合表演。

此舞属“文舞”类,在舞的过程中不能放鞭炮,舞完也不能接着打武术,主要是怕把凤“惊走”。演出时一人举队旗,两人举彩旗,两人舞凤。舞者穿着黄色的唐装衫裤,戴上凤凰的道具。演员出场前先用锣鼓、唢呐演奏相应的小曲或牌子作前奏。前奏结束后,凤凰和着锣鼓节奏出场,表演走圆场、扭秧歌步、蹲跳飞鸣、觅食戏水、引凤追花、开屏等动作,最后以迎风展翅的动作结束。凤舞寄托着人们对美好生活的祝福和对太平盛世的憧憬。

凤舞的演出道具凤凰鸟形象逼真,舞姿别具一格,舞蹈动作栩栩如生。悠扬的唢呐和鼓乐伴奏配合协调,每一声、每一动都吸引着观众的视线。表演者通过高超的技艺,向观众展示了凤舞文化的精华,让观众的笑声、掌声连续不断。

总的来说,怀集凤舞的表演形式是舞凤者手、脚、腰身共同控制凤凰道具,以深厚的功底展现出优美的舞步,与伴奏配合,共同完成一场生动且有故事情节的戏。

2.怀集凤舞的道具和服饰

(1)道具

凤舞表演的道具以凤凰为主,凤凰道较大且生动形象。道具整体以红色、黄色为主,约长一丈,高六尺,由凤头、凤身、凤翅、凤尾四部分组成。

凤的骨架、翅膀、尾巴都是用竹子手工编织而成,之后再由人工为凤凰道具绘画出精美的形象图案和色彩。凤的头与前半身之间用一块块五颜六色的布拼接围起作脖子,头的里面有一根短竹子作为活动杆,可用于表演者操纵伸缩;前半身和后半身连接的地方没有缝隙,能将表演者覆盖在道具里,只留小腿在外;翅膀插在前半身的两旁,表演者可操纵其上下挪动。此外,凤舞的道具还有三面旗,一面是用红色彩布做成的该班班旗,两面是用黄色彩布做成三角形状,并写有“岐山凤鸣、瑞气吉祥”的字样。

(2)服饰

怀集凤舞的演出服饰为黄色唐装衫裤,表演者用红色绳子裹住小腿,腰扎红绸带,头戴黄布头巾,布巾前佩花球一只,鞋子为彩色的凤爪鞋。

(三)怀集凤舞的伴奏形式和音乐特点

凤舞的伴奏乐器类型丰富。以打击乐、吹奏乐为主,配有弦乐、弹拨乐。打击乐器有鼓、锣、大钹、沙的等;吹奏乐器有唢呐、横箫(用来开头引入凤凰)等;弦乐、弹拨乐有二胡、秦琴等。打击乐起着烘托和渲染气氛的作用,音乐节奏衬托着表演情节,使整个场面气氛颇为激情、欢快、热烈。

凤舞的音乐总的来说大致可以分成锣鼓乐和牌子曲两种。牌子曲是由若干首曲牌按一定的形式连接而成。其曲牌大多带有广东音乐和乐曲的风格。在唱词上多以当地方言语调填制新词,使凤舞的牌子曲更具地方特色。

20世纪80年代,怀集凤舞的作品名为《古今同乐凤凰鸣》,民国时期改称《凤舞太平年》,后来因各种原因去掉了唱的部分,现称《凤凰舞》。例如,一场凤舞表演主要用到的音乐顺序大致如下:首先,以横箫吹奏《蔷薇处处开》引入凤凰,烘托场面气氛;其次,选取《赛龙夺锦》头段用唢呐吹奏,接着用各种锣鼓来增加气氛;再次,表演者演唱《大八板》跟着凤舞动;再次,引入《朝天子》头段,以唢呐为主奏,弦乐伴奏;最后,合奏《得胜令》。

(四)怀集凤舞传承人的选拔机制

凤舞传承人选拔机制为:第一,需要对凤舞的发展历程铭记于心;第二,熟知凤舞的各种伴奏乐器;第三,对凤舞的角色演绎到位;第四,需要勤奋好学且有团队协调能力;第五,由上一代传承人和团队投票决定。

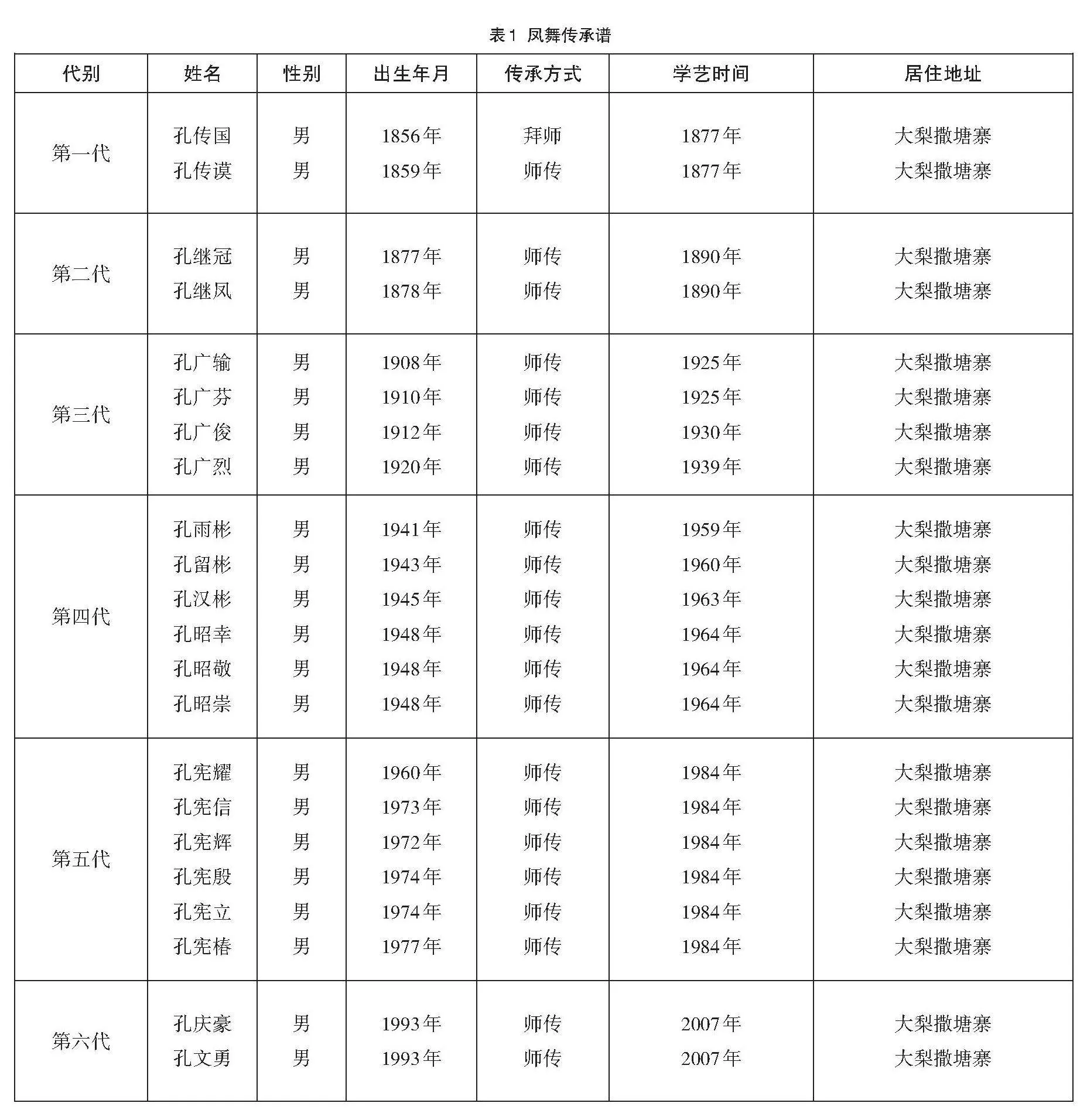

根据对怀集凤舞第四代传承人的采访,笔者梳理出怀集凤舞的传承谱。当前怀集凤舞已经传至第六代,第七代的传承人目前还没有选拔出来(表1)。

三、怀集凤舞的文化内涵和价值

(一)怀集凤舞的文化内涵

舞凤运动主要活跃在民间,民间舞凤的历史可以追溯到唐朝,主要是在一些喜庆的场合表达人们欢乐、喜悦的心情和对美好生活的追求。凤凰为神鸟图腾,因为在怀集大梨村代代相传着凤舞文化,所以该乡村的村民都崇拜这一神鸟图腾。人们用凤舞来祈求全族人民生活安定,反映了其对自然的敬畏。他们借“双凤朝阳”弘扬民族精神,表达对美好生活的向往。此外,凤舞也有着“彩凤朝阳,喜气洋洋”“岐山凤鸣、瑞气吉祥”的寓意。

伴随着当地人民生产生活和发展,怀集凤舞形成了对民间民俗的依存性。其在长期的演出活动中由单凤逐步演变成双凤表演,因而也具有与时俱进的文化特征。

(二)怀集凤舞的价值

其一,历史价值。凤舞在怀集地区世代相传,是前人创造并流传下来的文明劳动成果。其是研究、追溯当地先民和外界进行文化交流的相关历史的见证,因此要不断发掘、保护与传承。其二,社会价值。对怀集凤舞的文化内涵进行深入挖掘和研究,可以丰富人民群众的精神文化生活,提高人们对民间艺术的认知,还能促进团结,有利于构建和谐社会。

四、非遗视角下怀集凤舞保护与传承的

现存问题及发展建议

(一)怀集凤舞保护与传承的现存问题

具体的问题主要体现在外部环境和内部环境两个方面:其一,外部环境,包括传承项目资金紧缺、缺少当地的有效支持、社会专项宣传活动较少等;其二,内部环境,包括传承项目的运营模式单一、传承人培养体系不健全、当地凤凰道具的制作者年纪偏高、青壮年外出打工等。怀集凤舞的传承面临一系列难题,目前处于濒危状态。

虽然凤舞在过去得到了当地有关部门的大力支持,并实施了发掘、抢救、传承和弘扬等多项工作。但是近年来,怀集凤舞坐上了“冷板凳”,由于种种原因缺少了当地有关部门的宣传,参加活动的机会有所减少,且长期缺少相关经费。因此,当地有关部门应对怀集凤舞实施有效的保护措施,切实落实相关政策。

(二)怀集凤舞的发展建议

作为社会主义文化强国建设的重要内容,非遗保护将扮演越来越重要的角色,新时代非遗保护研究也将迈入新征程。中华民族的龙凤文化凝聚着中华文化的精髓,对其传承不应该不作为,可从以下四个方面着手促进凤舞的发展。

第一,在文化宣传上,采取线上线下相结合的方式。线上统筹整合与宣传怀集凤舞这一非遗资源,开展多方位的宣传活动;线下通过去当地博物馆、文化馆、青少年宫、社区、公园、广场等地开展多样化的怀集凤舞文化宣讲实践活动,定期举办非遗文化展演、比赛。通过打造怀集文旅特色招牌,让人们更快地了解和认识到怀集凤舞的文化内涵。开展法律保护、文化艺术保护,进行多方向推广与多渠道传播,对怀集凤舞的传播路径开展创新性的研究。

第二,在教育教学上,通过与当地中小学合作,协助非遗传承人开展学校第二课堂非遗文化进校园活动,引领校园非遗文化热潮,促进学生的全面发展。目前笔者所在的研究团队已在怀集县下帅乡民族学校进行了一次怀集凤舞文化进校园的实践活动,并取得了较好的反响。

第三,在创新发展上,通过科技手段促进怀集凤舞的创新性转化。运用信息技术将“扫码识物”小程序与当地传统博物馆进行动态联合,便于参观者进行全方位了解;利用新兴媒体宣传团队原创的非遗微纪录片、微课程,开展云游怀集非遗等线上传播活动,适应时代发展要求;设计精美的文创周边产品,以大众喜闻乐见的方式进入大众视野。目前笔者所在的研究团队已设计出怀集凤舞红包文创周边并在春节投放到当地商店进行售卖。

第四,在相关研究上,高校应该担负起保护、传承和弘扬中华优秀传统文化的责任,鼓励更多的学者、专家围绕凤舞文化进行研究。积极探索非遗项目创新性发展的有效路径与模式,致力于传统文化与当地资源的有效联动。

五、结语

在怀集凤舞140多年的历史发展过程中,传承者们代代相承,历经了不少艰辛,但每代人都努力克服困难去传承和发展,使凤舞在发展中不断完善,在巩固中提高,推陈出新。怀集凤舞之所以能够传承到今天,除了大众的认可,最重要的是其本身珍贵的文化价值。

如今怀集凤舞面临着传承的困境,一个人的力量是微弱的,但一群人的力量可以燎原,有关部门的大力支持和社会大众的努力都至关重要。相信在有关部门、媒体、人民群众的共同努力下,怀集凤舞能够在当代环境中更好地传承和发展下去,真正地发挥现代价值。

参考文献:

[1]董新军.对民族传统舞凤运动的挖掘与创新[J].成人体育教育学刊,2011(4):34-35.

[2]宋俊华,白雪筱.新时代非遗保护研究的路向选择[J].文化遗产,2021(1):153-158.

[3]刘德华.中华凤文化及其传承与发展[J].江苏理工学院学报,2019(6):125-128.

[4]庞进.中国凤文化[M].重庆:重庆出版社,2007.

[5]庞进.凤图腾[M].北京:中国和平出版社,2006.

[6]刘德龙.坚守与变通:关于非物质文化遗产生产性保护中的几个关系[J].民俗研究,2013(1):5-9.

[7]桑胜高.用“新思维”引领“凤舞”再起舞[N].西江日报,2016-04-20(F2).

作者单位:

广东海洋大学中歌艺术学院