高中历史“整本书阅读”教学的应然指向、教学价值、具体原则及实施策略

摘要:将基于学习任务群的“整本书阅读”运用到历史教学中,能够促进历史教学方式和学习方式的转变。教师应引导学生进行深度学习,在知识的衍生和拓展中发挥历史学科以文化人、以史育人的功能,实现显性育人和隐性育人的融合,更好地在课堂教学中落实立德树人根本任务。

关键词:整本书阅读;学习任务群;深度学习;历史解释

“整本书阅读”是指以完整的经典作品为文本,学生在教师的指导下利用课后的时间进行阅读,教师对学生进行个性化指导,开展多元化评价的阅读形式。学习任务群的融合要求学生集中精力读完一本书,并在阅读任务的驱动下,积极探寻阅读材料的因果逻辑,综合运用精读、通读、研读等多种阅读策略剖析文本,由此实现学习思维的延伸成长。

“整本书阅读”是深度学习实现的有效途径之一。所谓深度学习,就是指“在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与,体验成功,获得发展的有意义的学习过程。”无论采用何种学习形式,学生进行深度学习的首要条件都是形成积极主动的学习动机,并在具身参与中体验收获、获得发展。

一、 历史“整本书阅读”教学的应然指向及教学价值

(一)历史“整本书阅读”教学的应然指向

历史“整本书阅读”是指学生在教师的引导下综合运用精读、略读等阅读方法,阅读教材之外的整部历史著作,发展历史学科核心素养的阅读行为。在阅读过程中,教师引导学生厘清历史发展脉络,通过撰写研究报告、历史小论文等方式,深入理解该著作的内容、结构和叙事框架,建构阅读经验,发展适合自身的阅读策略。

教师可以采用研究性学习、任务驱动等教学模式,组织学生开展多样化的阅读活动,并进行个性化的阅读指导。此外,教师还可以开发历史学科的选修课程、校本课程等,对历史“整本书阅读”进行课程化设计。

在历史“整本书阅读”教学中,阅读材料起着核心的作用。文本材料的形态、内容等都会对教学活动的顺利开展产生重要影响。

为保证历史“整本书阅读”教学的有效实施,教师在进行文本材料选择时应注意以下两个方面:第一,在明确学生学情和阅读需求的前提下,基于学生的“最近发展区”,选择符合学生认知发展水平的文本材料;第二,选择具有丰富历史信息、具备研究型阅读价值的文本材料。

历史“整本书阅读”教学所用文本应以史学经典为主,内容与历史教材内容高度关联。教师与学生共同制订阅读计划,综合运用多种阅读策略,利用课上和课下时间完成阅读,并对阅读成果进行综合考评。

(二)基于学习任务群的历史“整本书阅读”的教学价值

1.有利于学生形成全面的历史观,提升整体认知能力

整本书作为独立的精神产品,具有一以贯之的主题思想,不同于单则材料或片段故事,其叙事结构具有为主题思想服务的一贯性。由于作者不可避免会受到特定时空条件的制约,因此,在表达思想和组织叙事的过程中,对于问题的处理和认知会呈现出一定的倾向性和特定的写作立场。片段化阅读容易使学生的认知往局部延伸,导致整体视野的缩小,整本书由于其内容的复杂性,更能让学生感受到人生全貌与社会全景。例如,《三国志》将多篇零散的文本串联起来,学生只有完整地阅读《三国志》整本书,才能体会到叙事的连贯性和统整性,全面理解作者的写作立场和叙事风格。

2.有助于学生在广阔的时空框架下理解历史因果

“整部社会发展史就是人类活动在时间上的延伸和空间上的扩展。”学生只有在特定的时空框架下,才能对史事有准确的理解。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)提出,时空观念素养的培养目标是“在认识现实社会时,能够将认识对象置于具体的时空条件下进行考察”,历史解释素养的培养目标是“对历史事物间的因果关系做出解释”。

整部史学经典经过时间的考验历久弥新,为学生提供了更加广阔的时空场域,有利于学生在更广阔的时空框架下理解史事的因果逻辑,把握历史发展的宏观脉络。史学著作提供了更完整的信息链条,教师在阅读教学中引导学生建构时空联系,有利于拓宽学生的历史视野,树立正确的历史观念。

3.有助于学生锻炼思考历史复杂性的能力

“历史思维的核心要素是时空顺序和因果关系。理清历史因果关系,需要学生在历史的学科逻辑中理解历史事件的联系,最终深化对知识意义的领悟,使学科核心素养落地。”历史“整本书阅读”教学恰恰为学生历史思维的延伸提供了更为完整的逻辑链条,引导学生通过复杂的历史现象梳理历史发展逻辑,促进其核心素养的全面提升。

二、历史“整本书阅读”教学的具体原则

“阅读教学有三个层面,一是事实层面的问题,即教什么的问题;二是技术层面的问题,即怎么教的问题;三是价值层面的问题,即为什么教的问题。”历史“整本书阅读”教学是历史阅读教学的一种教学组织形式,从本质上来说,它是阅读材料的放大与延伸。史料教学,尤其是文字史料教学过程中存在的问题在历史“整本书阅读”教学中容易被放大。

(一)谨防价值导向“异化”

在进行历史“整本书阅读”教学时,“为什么教”是其价值的定位所在。整本书阅读是单篇文本阅读的补充,教师应着眼于学生的整体认知能力培养,在对其进行评价时,素养目标应被摆在首位。教师需谨防教学只注重应试成绩的功利化倾向,在价值导向上,教学和评价都应突出其“反馈”功能。

(二)谨防教学活动“分散化”

从纵向来看,历史“整本书阅读”教学应注重其“进阶性”建设,不同学段学生的历史核心素养要求是不同的。因此,教师需要设计进阶性的历史“整本书阅读”教学,根据学生学业质量水平和发展的不同,向学生提供不同深度的剖析角度和不同层级的阅读指导。

从横向来看,历史学科相关书目往往篇幅较长,这就决定了历史“整本书阅读”教学具有周期长、难度大的特点。教学活动的分散要求教师提供全过程的学习指导,注重引导学生进行核心内容的提取,由此实现学生的思维发展。

(三)谨慎处理“三对关系”

“集体共读与自主阅读的关系”“阅读经验与阅读素养的关系”“阅读推荐与自主选书的关系”是历史整本书阅读教学应理顺的三对关系。

历史“整本书阅读”有着一对与生俱来的矛盾,即学生的个性化阅读与群体性阅读的矛盾。因此,教师在进行历史“整本书阅读”教学时,需要在群体性阅读中为个性化阅读“留白”。在制订共同的阅读计划、提供阅读方法指导和充足的时间保证的前提下,引导学生自主选择阅读方法、完成阅读进度并进行阅读成果展示。

同时,阅读书目的选择极为重要。学习任务群的开展需要书目具备研究型阅读的价值。经典作品是阅读材料的优先选择,史书的价值在于记录过去、启迪未来,经典作品对于塑造学生的阅读素养具有重要作用。

“阅读可以分为积累性阅读、理解性阅读、鉴赏性阅读、评价性阅读、创造性阅读、消遣性阅读等不同类型。”高中历史“整本书阅读”以研究性阅读为主,学生通过阅读完善知识体系、提升思维水平来建构对史事解释性的理解,因此,教师要选择学术性、思辨性强,经过时间积淀的史学经典作品。

三、 历史“整本书阅读”教学的实施策略

历史“整本书阅读”教学是依托“学习任务群”展开的,其概念是从语文学科借鉴而来,它在大概念的统领下,由一系列进阶的学习子任务组成,借助多种阅读方式进行整本书的阅读,并注重阅读心得的分享,由此实现学生的整体认知能力的提升。

在学生阅读书目时,教师要引导学生关注书目的时空坐标和叙事方法,围绕书目的核心价值提炼阅读主题,以任务驱动、小组合作的形式完成整本书的阅读,展示阅读成果,评价阅读效果。在阅读过程中,教师要注意激发学生的阅读兴趣,帮助学生建构读书笔记,促进学生与文本的深度互动。

(一)整合学习任务群内容,搭建时空坐标的支架

教师应着眼学生的最近发展区,遵循“适切性”原则,基于学科大概念或学科核心素养培育的需要,对历史学习任务进行筛选、提炼,让学生在此背景下进行素养导向下的历史阅读。同时,教师需要为学生搭建时空坐标的支架,引导学生进行历史性思考,帮助学生进行历史思维的延伸。

历史“整本书阅读”教学要与教材知识相关联,帮助学生建构所学知识与所读书目之间的联系。教材《中外历史纲要(上)》与近代史相关的内容主要是第五单元“晚清时期的内忧外患与救亡图存”、第六单元“辛亥革命与中华民国的建立”、第21课“五四运动与中国共产党诞生”,这些内容包含1840年至1919 年的中国近代史,与《近代中国社会的新陈代谢》一书主要涉及时间一致。从《课标》要求来看,课堂教学应注重引导学生掌握史实的掌握,梳理历史发展线索,把握历史发展规律。因此,教师在进行《近代中国社会的新陈代谢》一书的历史“整本书阅读”教学时,可以引导学生探究新旧社会嬗递中的相关问题,补充更多细节史料,提供更多具体案例,引导学生整体地理解中国近代历史。

(二)提炼阅读主题,设置理解性目标

历史“整本书阅读”教学的主要选材主要是学术著作和知识性读物,也包括部分文化经典和历史小说等。由于所选书目为经典著作,可以提炼出多个阅读主题,因此,教师需要根据学生的需求和阅读能力确定阅读主题。

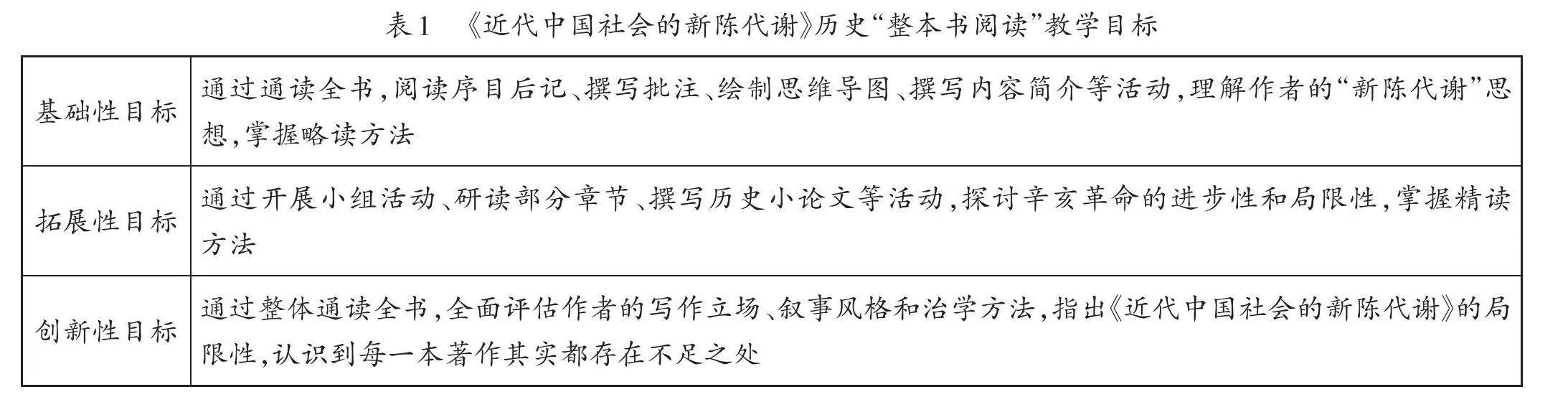

阅读主题是阅读教学的发力点,所有教学活动都围绕该主题展开,阅读问题的设计也以该主题为依据。阅读主题需要从文本内容中提炼,并根据文本内容涉及的相关知识,参照相应的《课标》要求、单元导言、单元标题、课标题,以及关于这段历史的相关研究等,凝练出恰当的阅读主题,在阅读主题的统摄下确定阅读教学目标。教学目标可以根据阅读任务的难度分为基础性目标、拓展性目标和创新性目标,也可以根据阅读计划的制订实施分为短期目标、中期目标、长期目标。教师制订科学合理的阅读计划,能够运用阅读任务高效驱动学生完成整本书的阅读。值得注意的是,教学目标应基于学生的理解来设定,“赋予学习目标理解性”指的是突出实现该目标的途径或方式,即“通过何种学习方式,使学生掌握什么具体知识,产生什么认识”。基于此,笔者将《近代中国社会的新陈代谢》一书的阅读主题设定为“整体理解中国近代”,其教学目标具体内容见表1。

(三)设置问题驱动,引导学生在“做中学”

历史“整本书阅读”教学时具有周期长、难度大的特点,对于学生的专注力提出较高要求。因此,教师可以根据主题对问题进行梯度化设计,设置逻辑相连、递进、具有挑战性的驱动性问题,在问题链中引导学生逐步完成学习任务群,在深度阅读中逐渐解决阅读的子任务。在此过程中,教师应当突出学生的学习主体地位,搭建辅助性支架,引导学生在“做中学”。

在历史“整本书阅读”教学过程中,教师应当注重学生读书笔记内容的构建。笔记是一种积极的阅读写作方式,可以在阅读过程中激活学生的思维。学生读书笔记的内容可以包括批注、摘要、思维导图、历史小论文等。教师也可以组织学生展开交流讨论,展示读书笔记的多种写法,如梗概式、书签式、便利贴补充法、鉴赏性评写等,鼓励学生随时记录心得与问题。

学生通过读书笔记积累历史知识,再将知识串联起来,建构完整的知识系统。在此过程中,教师可根据学生的笔记记录情况,对学生进行个性化指导。如将学生分成小组,通过小组合作探究阅读问题,完成查阅资料、撰写研究报告等任务。学生在小组交流研讨中提出问题、解决问题,实现了学生之间的深度互动。

针对《近代中国社会的新陈代谢》一书,笔者通过问题驱动,设计了如下教学环节。

【环节一】个体自读(略读)

任务1:绘制1840年至1919年这一时间段的“年代尺”,在“年代尺”两侧标出该时间段内中国和世界发生的重大历史事件。

任务2:简要浏览《近代中国社会的新陈代谢》全书,厘清全书的叙事框架,绘制思维导图呈现全书内容结构。

任务3:为《近代中国社会的新陈代谢》一书撰写200字简介,简述该书的主要内容和基本观点。

【课堂支持】教师讲授《中外历史纲要(上)》第五、六、七单元的相关内容,带领学生浏览《近代中国社会的新陈代谢》一书的前言、后记、目录、附录,指导学生如何批注和写读书笔记。

【环节二】集体研读

任务1:重点研读《近代中国社会的新陈代谢》第十七章,查阅历史文献,探讨辛亥革命的影响,以小组为单位拟写一份发言稿,汇报小组的研究成果。

任务2:从不同的维度比较辛亥革命与美国独立战争、法国大革命的异同,运用表格将结果呈现出来。

【课堂支持】1.教师补充介绍与辛亥革命相关的论著和研究成果;2.教师为学生提供法国大革命、美国独立战争的相关历史资料,引导学生阅读历史文献、检索网络信息开展研究。

【环节三】批判性阅读

任务:指出《近代中国社会的新陈代谢》一书存在的局限性,并以此为主题撰写1500字的历史小论文。

【课堂支持】教师带领学生阅读后从不同的角度思考该书的价值和局限性。

(四)组建任务群交流分享,强化学生体验

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“本任务群借助多种方式分享阅读心得,交流研讨阅读中的问题,积累整本书阅读经验,养成良好的阅读习惯,提高整体认知能力,丰富精神世界”。因此,交流分享是基于学习任务群的历史“整本书阅读”教学的必要步骤,也是进行历史“整本书阅读”的应然逻辑。

交流分享是学习活动的延伸。这个过程既延伸了学生的学习活动,也丰富了学生的知识结构,还弥补了其知识和思维的漏洞或盲区。除此之外,也对学生的阅读结果具有正向的反馈作用,由此实现了学生学习和阅读体验的深化。

在交流的过程中,教师要引导学生描述自己的思维过程以及存在的困惑,针对学生的阅读思路进行追问,引导学生产生更多的想法,避免学生被动接受。教师还要引导学生开展组内、组际间质疑,促进学生内隐思维的外显化,既可以解决问题,又可以形成解决问题的一般思路和方法。

(五)开展多维评价,反思“反馈”教学

历史“整本书阅读”教学与教材授课的评价不同。由于整本书阅读群具有复杂性,因此,多维评价成为评价设计的应然逻辑。

首先,从评价维度来看,将影响整本书阅读素养形成的相关要素提取后,兴趣、专注力、理解、方法策略、自我监控、求助、反思、交流等都可以成为多维评价的维度。

其次,从评价主体来看,教师、学生自我及同伴都是评价的主体。但值得注意的是,学生在自我评价时往往倾向于给自己打出更高的分数,因此,在自我评价部分,教师应要求学生运用文字进行客观辩证的评价。

再次,从评价类型来看,评价设计覆盖课前预习评价、课中学习评价以及课后反馈评价三个方面,而历史“整本书阅读”教学的辅助性定位和其长期性的特性决定了形成性评价应贯彻课堂的始终。

最后,从评价方式来看,教师应带领学生观察整本书阅读的长时段阅读行为,进行过程性记录,主要包括历史阅读档案袋、整本书知识结构图构建、纸笔作业等内容。

综上,教师将基于学习任务群的“整本书阅读”运用到历史教学中,能够彰显高中历史课程的学科育人价值,促进历史教学方式和学习方式的转变,引导学生在“做中学”中实现深度学习。在教学实施中,教师应当谨防价值导向“异化”,谨防教学活动“分散化”,处理好“三对关系”。在整合学习任务群内容后,为学生搭建时空坐标的支架,提炼阅读主题并设置目标,继而问题驱动,引导学生阅读、分享、巩固、延伸学习成果,在帮助学生在完成历史学习任务的同时内化历史学科知识、实现历史思维的延伸。

参考文献:

[1]郭华.深度学习及其意义[J],课程·教材·教法,2016(11).

[2]孙丰鑫,梅艳.学科逻辑引领下的高中历史抛锚式教学:以“东晋与南朝”子目教学为例[J].四川教育,2022(22).

[3]王荣生.阅读教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2016.

[4]管然荣.如何确定中学阅读教学目标[J].中学语文教学,2017(10).

[5]葛蕊.高中语文学习任务群的教学策略研究[J].中学语文,2022(21).

[6]王彦勇.基于素养本位的高中历史大单元主题教学[J].中学课程辅导,2024(21).

[7]张敬强.深度学习视角下高中历史大单元教学方法[J].天津教育,2024(17).

(责任编辑:赵静璇)