思维与调节的融合共创:生成式人工智能支持的人智交互过程与模式研究

摘要:人智交互作为人工智能时代新型的人机关系,其隐含的对话特征、过程及教育属性有待厘清。该研究聚焦于人智协同写作对话的过程与模式,运用认知网络分析法,旨在揭示人智交互的对话行为与学习发生机制。通过对学生在自然状态下的人智交互话语文本进行编码,研究分析了不同写作对话阶段、不同写作水平的学习者的特点,识别出了四种人智交互对话模式,即惰性接收被动对话型、搜索依赖主动对话型、共享调节协作对话型和思辨创造共生对话型,这些模式呈现出人智互动的渐深关系和知识转化与创生的递进层次。研究认为,人智交互要追求人智共生的学习型对话,通过人机共享调节的协作学习和高阶思维的参与,促进学习者的能动决策和素养发展。未来研究需进一步探索人智交互的教育场景,实现对话教育和人智交互在理论和实践层面的互促共进。

关键词:人智交互;对话教育;自我调节和共享调节;议论文写作

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系国家社科基金“十四五”规划2021年教育学青年课题“‘互联网+’背景下学生自主学习及家校指导策略研究”(课题编号:CCA210257)阶段性研究成果。

① 杨玉芹为本文通讯作者。

一、问题提出

技术演进促成了对话教育的时空解域与智能融合,互联网技术的发展进一步打破了时间和空间的限制。随着以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术(Generative AI)的迅猛发展,教育和课堂正在产生革命性的变化。人工智能在对话教育中扮演了重要角色,将对话教育在主体上从人际对话扩展到人机对话,在阶段上从人机交互进化到人智交互。对话教育将对话视为知识创生的重要来源,苏格拉底提问法(产婆术)通过由浅入深、层层递进的启发式教学激发个体的深层反思和推理,进而探究现象背后的真理[1]。生成式人工智能支持下的人智交互为对话教育开辟了新的研究视域,在人智对话中,知识能够被发现、改变、综合、评估和创造,知识的动态流转成为可能[2]。然而,针对人智交互场景下对话式学习的本质和机制研究仍然不足。因此,本研究旨在探究学生在自然状态下与生成式人工智能的对话行为与过程,以期识别出人智交互的对话模式,发现其对话背后的学习发生和人智协同构建知识的机制。

二、文献综述

(一)人机交互到人智交互的嬗变

从计算机时代到人工智能时代,人机关系经历了嬗变,即从简单的人机交互(Human-Computer Interaction,HCI)转向更为复杂的人智交互(Human-AI Interaction,HAII)。人机共生是人机协同的更高阶段,而人智交互是人机交互的高度深化。随着人工智能技术经历机器学习、神经网络、大语言模型的发展历程,人智交互的关系也逐步深化,实现更高层次的交互、协作与共生。2022年末生成式人工智能产品的出现,使人工智能首次实现“涌现”特征,人工智能以更自然的方式嵌入人类的社会交互场景,在文本生成、知识问答、逻辑推理等方面具有巨大的应用价值[3]。智能技术的发展赋予了人工智能自主化特征,使其具备人的认知能力,如感知、学习、推理等。人工智能能够与人类合作,担负着双重角色,不仅是简单的辅助工具,更是合作者,实现相互理解、合作和共同决策[4]。李政涛指出,人智交互关系将影响未来的人机教育关系,人机之间的对话将从替代思维走向共生思维,实现“双向超越”[5]。汪靖等学者提出了人机共生模式,将生成式人工智能外脑和人类内脑创生融合的过程比作DNA的双螺旋结构,两者因为对方的反馈而不断演进成长,相互配合,提升效率与效果[6]。

人智交互时的知识转换与创生有其特殊机制。例如袁一鸣等指出,知识的转化从情境空间拓展到了神经网络:人机交互时,知识的转化仍发生在人际之间,互联网只能为知识的传递提供网络空间;然而,人工智能基于算法架构的神经网络与训练模型,能够完成对知识的理解、学习和解释。通过与人类的交互反馈,人工智能可以自动优化其响应策略,从而丰富了知识转化的形式[7]。因此,人智交互不仅促进了知识的传递与共享,还通过人工智能的深度学习与理解能力,拓展了知识的转化维度和创新潜力。

已有研究开始关注人智交互过程中学习发生的过程与机制。如有研究进行了人机共学模式的实验,通过特定的交互模式设计,建立人智合作伙伴关系。人机共学需要人智共享学习目标,分享双方的知识和经验,识别和适应各自在知识层面的差异,增进对任务和彼此的理解,从而提高团队效能[8]。同时,有研究探索了小学生在英语学习场景下的人智交互,发现人工智能支持的深度学习法可以增强人工智能提供的个性化反馈,深化人智交互关系,被动和机械的互动则会减损学习效果[9]。有学者进一步指出,在人智交互学习的过程中,需要将重点放在如何与人工智能合作上,面对人工智能带来的片面和充满不确定性的信息,学生要培养在复杂情境中工作的能力[10]。

(二)人工智能时代的对话教育

教育与对话相生相成的关系由来已久,从苏格拉底和孔子“问与答”的哲学思想开始萌芽,到“主体教育学”向“关系教育学”的转变,“对话教学论”成为当代教育理念的体现[11]。教育是对话性的,它不仅通过对话来实现,而且以对话为目的[12]。鲁珀特·韦格里夫(Rupert Wegerif)从形式、认识论和本体论三个角度阐释了对话教育的定义。在形式上,对话教育是一种以对话的形式展开的教学活动;在认识论层面,对话教育强调话语的意义是在语境中构建的,学生以对话的形式参与持续的共同探究过程;在本体论层面,对话一种是建构知识,改变自身,转变社会现实的方式[13]。

人工智能为对话教育提供了技术支持,利用传统机器学习算法、深度学习算法和混合算法,人工智能构建了对话分析模型,开发了包括ASR引擎(语音文字转录)和人工智能聊天机器人等人工智能系统[14]。通过对传统课堂环境和在线环境中师生和人机互动的分析和支持,人工智能丰富和转化了教育对话,使学习者能利用数字工具构建知识和理解[15]。语言学习领域是人工智能支持对话教育的典型应用场景之一。以人工智能聊天机器人为例,它支持重复练习,与人类对话者的互动相似,能提供个性化的学习材料,支持随时随地访问,能够减少学生的学习焦虑[16]。然而,早期的人工智能在运用中存在不少障碍,很少有机器人能够与学生进行有意义的学习对话[17]。

生成式人工智能的技术突破使深度多维的对话教育成为可能。相比于传统的智能系统,生成式人工智能基于大规模的人类语言数据集对用户进行响应,并在与用户的交流中不断学习[18],提高了交互的准确性和真实性。许多学者指出,生成式人工智能有望在对话教育领域实现新的突破,实现“生机、师机、师机生、生机生”等多维、多元对话[19];提升基于对话的智能教学系统的水平,支持对话式学习和深度学习[20];构建对话式学习的新模式[21]等。

综上所述,已有研究表明,在人工智能时代的对话教育,与前文所述的人智交互存在诸多共性,其本质都强调了人类与人工智能间的互动和协作。人工智能凭借强大的理解和响应力,有望提供更个性化和适应性强的学习场域,在交互和对话中促进信息交流、知识构建和认知增益。学习者的学习效果取决于人智交互时双方的角色和合作的程度。尽管两者之间存在密切关系,但是如何具体实现和优化人智交互中的对话学习过程仍未得到充分阐明。目前很少有研究从对话的视角出发,分析人智交互过程中的动态交互模式、对话质量,以及这些因素如何影响学习者的认知发展和学习表现。

(三)研究目的与研究问题

本研究以议论文写作的真实场景为背景,探究学习者在人智交互时的话语行为和对话模式。选择议论文写作作为研究情境的原因是,它作为一种嵌入社会背景的活动,需要在多种观点和分歧中决策,其本质也是一种对话互动[22]。议论文写作不仅能够较好地反映出写作者的逻辑推理能力和批判性思维,而且也是培养学生核心素养和高阶思维能力的有效方式。

本研究试图运用认知网络分析法,创新地分析人智交互过程中的对话数据,构建人智对话行为的认知网络,并对不同对话网络的特点进行分析比较。本研究试图回答以下三个问题:

(1)人智交互的不同阶段,人智协同写作对话具有哪些特点?

(2)不同写作水平的学生在人智交互时的对话行为具有怎样的差异性?

(3)人智协同写作对话过程中,产生了哪些交互类型?

三、研究设计

(一)研究对象

本研究运用整群随机抽样的方法。在发放研究邀请函后,从Z大学英语课程的四个班级的报名者中随机抽取60位本科生作为参与者,其中七名参与者因时间等因素退出研究。最后的研究对象为53名学生,包括26名男性,27名女性。年龄平均值为18.73岁,标准差为1.32。在专业分布上,人文科学类17人,社会科学类9人,自然科学类19人,生物医学类8人。

(二)数据收集

首先,本研究要求参与者提交同一主题的一篇大学英语课堂习作,并运用有道和Grammarly两个英语写作评分软件打分,取平均分作为参与者的平时写作成绩。在人智对话环节,所有参与者统一集中在教室中,使用生成式人工智能工具进行两轮对话。第一轮对话的主题是“智慧与孤独”,对话时间为20分钟。第二轮对话的主题是“虚拟现实和真实体验”,对话时间为40分钟。每轮对话结束后,参与者需提交相应主题的英语作文以及该轮的对话记录。经统计,共收到参与者发言14213字。单轮最大发言条数为23条,平均值为9.04条,标准差为8.37。

(三)数据分析

本研究首先以Alyssa Friend Wise教授的ASIMeC-F编码框架作为基础,并针对人智对话的特征对编码框架进行了修订,以对参与者的两轮人智对话数据进行内容分析。ASIMeC-F编码框架最初用于分析在线讨论中的知识建构过程,后来被用于分析学生在讨论中的话语行为,以揭示学生承担的功能及角色[23]。已有的实证研究表明,ASIMeC-F编码框架是评估在线讨论中会话功能实现情况的非常可靠的工具[24]。由于人工智能逐渐被视作教育中的人性化代理,因而,我们可以合理地假设人智交互类似于人际交互[25],学生对人工智能代理的感知也类似于学生在线讨论时对同伴的感知。因此,将学生在线讨论中的知识建构过程的编码框架应用于人智交互分析,可以获得人工智能支持学习的新视角。

基于ASIMeC-F编码框架和人智协同写作的对话数据,本研究形成了5个一级编码和9个二级编码。其中,一级编码涵盖信息获取和调节互动两个维度,二级编码则体现出一级编码在对话层次上的深浅。具体内容如表1所示。

两位编码员首先对编码框架进行了讨论,以更好地理解不同编码之间的差异。然后,他们随机选择了10人的人智对话记录进行试分析,先独立进行内容分析,再集中讨论并达成共识。在试分析结束后,两位研究者分别对所有数据进行独立内容分析,结果显示出较好的一致性(Kappa=0.81),并对内容分析结果差异部分进行讨论协商,最终达成了一致认识。

然后,为揭示不同阶段的对话行为差异以及不同写作水平学生的对话行为差异,本研究进行了两类分析:(1)频次差异比较和(2)认知网络分析。基于上述编码框架,本研究首先对两个阶段的人智协同写作对话进行了频次差异比较。接着,为探究不同写作水平的学生在对话行为上的差异,本研究基于参与者的平时写作成绩对其进行写作能力分级。参与者的写作平均分为70.80分(满分100分),标准差为9.34。70分以下的22人被划为低写作水平组,70至80分的23人为中水平组,80分以上的8人为高写作水平组。在此基础上,我们比较了三组写作水平学生在人智交互时的对话行为频数和比例。其次,本研究使用认知网络分析在线工具对学生的对话行为进行分析。ENA算法使用移动窗口为数据中的每一行构建网络模型。在本研究中,我们将窗口大小设定为5行。最终,编码结果以网络图的形式进行可视化,其中每个编码被表示为一个节点,节点的共现表示不同话语行为之间的联系,粗线表示节点之间的联系更强,而细线表示连接较弱。由于节点在网络中的位置是固定的,个人和群体网络都通过质心在二维空间中呈现,并且可以通过四个象限中的节点加以解释[26],以此呈现学生在不同写作阶段和不同水平下的认知网络特征。

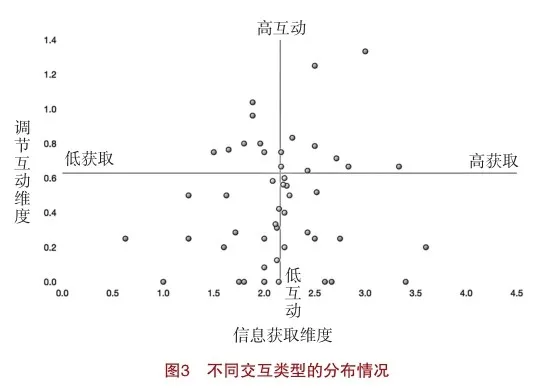

最后,为了挖掘不同的交互模式,本研究采用二维象限法对学生的人智协同写作对话进行分类,通过编码框架中的两个维度—信息获取和调节互动—确定象限。信息获取维度侧重于学生对信息的获取、加工和整合,学生通过发出指令来指导和丰富内容的生成,拓展对话的深度和广度,指导生成式人工智能响应写作任务的需求。调节互动维度则强调学生对所生成内容的评价和对话方向的管理调整。接下来,根据二级编码对话语行为进行1分或2分的赋分(例如,简单指示-1分,复杂指示-2分),计算每个学生在两个维度下话语数量和得分的加权平均值。最后,绘制二维象限图,以信息获取分数为X轴,调节互动分数为Y轴,以揭示每位学生在两个维度上的交互表现。

四、研究结果

(一)不同写作阶段的对话行为对比

1.不同写作阶段对话行为的频次

学生在两个写作阶段的对话行为频数和比例显示,相比于第一阶段,学生的第二阶段对话出现了显著变化,包括更多的复杂指示(24.23% vs. 10.67%)、对外部资源的讨论(2.69% vs. 1.33%)和话题的转折(43.46% vs. 15.11%)。与此同时,简单指示(67.69% vs. 80.89%)、提及概念(27.31% vs. 65.78%)和提及外部资源(6.54% vs. 18.22%)的比例明显下降。上述转变表明,学生的话语行为在两个阶段间出现了显著的变化,χ2(df =8,N=1055)=102.816,p<0.001。这些研究结果表明,人智协同写作对话的形式能随着对话阶段的推进和互动的增加,助推学生的能动思考。

2.不同写作阶段对话行为的认知网络差异

认知网络分析进一步展示了两个写作阶段对话行为之间的联系,以及两个阶段的具体差异。图1(a)展示了两个写作阶段的认知网络质心,揭示了学生的对话行为的关联在不同写作阶段存在显著差异,在横轴上有显著性(t=6.20,p<0.05,d=1.52)。

图1(b)为两个对话阶段的认知网络叠减图,更清晰地展示了阶段间的区别。在第一轮对话中,参与者的对话行为主要集中在简单指示和提及概念、提及外部资源之间共现。在该轮对话中,学生们基本围绕概念解释、中英翻译或直接生成作文输出指令。例如,“围绕‘智慧与孤独’写一篇文章。”“请罗列对“智慧”和“孤独”不同的关系的介绍和论述。”相比之下,在第二轮对话中,简单指示与转折话题的连接更为突出。例如,从要求生成式人工智能翻译和提炼写作材料,“用英文概括此段的大意,每句话包含一个关键词”;到要求生成式人工智能输出观点,“用英文针对这两句话作出驳论”;再到要求生成式人工智能生成段落文字,“根据以下段落大意……撰写开头段,最后一句要引出虚拟技术不足,要求中英对照,50字左右”。部分同学在第二轮对话中强化了人工智能对写作过程的指导,要求人工智能提供写作提纲、帮助拓宽写作思路等,例如,“现在我要写一篇文章来反驳‘现实生活经验不再那么重要’的观点。你觉得我能做些什么?”。

因此,从认知网络的差异看,初期的人智互动反映出学生获取信息和构建初步理解的过程,后期则显示出探索新视角和进行更多维度的思考的追求。不过,从元素共现的角度看,整体对话仍集中在相对浅层的维度,缺少与人工智能的讨论和回应。

(二)不同写作水平学生的对话行为对比

1.不同写作水平学生的对话行为频次

不同写作水平学生的对话行为的频数和比例表明,相较于低水平组,中水平组学生有更多的复杂指示(25.49% vs. 5.33%)、讨论概念(23.53% vs. 12.67%)、简单回应(6.27% vs. 2.67%)和综合回应(12.55% vs. 2.67%)。这些差异在统计学上具有显著意义,χ2(df =8,N=857)=70.400,p<0.001。

相较于中水平组,高水平组有更多的简单指示(78.05% vs.65.88%)、提及概念(39.02% vs. 33.33%)、转折话题(41.46% vs. 28.63%)。与此同时,高水平组的复杂指示(17.07% vs. 25.49%)和简单回应(1.22% vs. 12.55%)减少。然而,这些差异在统计学上并不显著,χ2(df =8,N=726)=10.255,p=0.248。

相较于低水平组,高水平组在复杂指示(17.07% vs. 5.33%)、讨论概念(26.83% vs. 12.67%)、提及外部资源(14.63% vs. 9.33%)、综合回应(9.76% vs. 2.67%)和转折话题(41.46 vs. 26.67%)上都有显著增加,χ2(df =8,N=507)=30.982,p<0.001。

综上所述,中-低和高-低水平组学生之间的差异明显。写作能力会影响学生的话语行为,相较于低水平学生,更高水平的学生使用更复杂的指令,进行概念讨论,并给予更多回应和反馈。从话语行为的角度看,除了讨论概念、提及外部资源和转折话题三个维度随着写作水平的提高递增外,其他维度的最高频次都出现在中水平组。同时,中水平和低水平组的学生在人数相似的情况下,中水平组的话语数量明显更多。这些结果都表明,在本次人智协同写作对话中,中水平组学生有更为积极的交互表现,其话语行为分布也更加均衡。

2.不同写作水平学生的认知网络分析

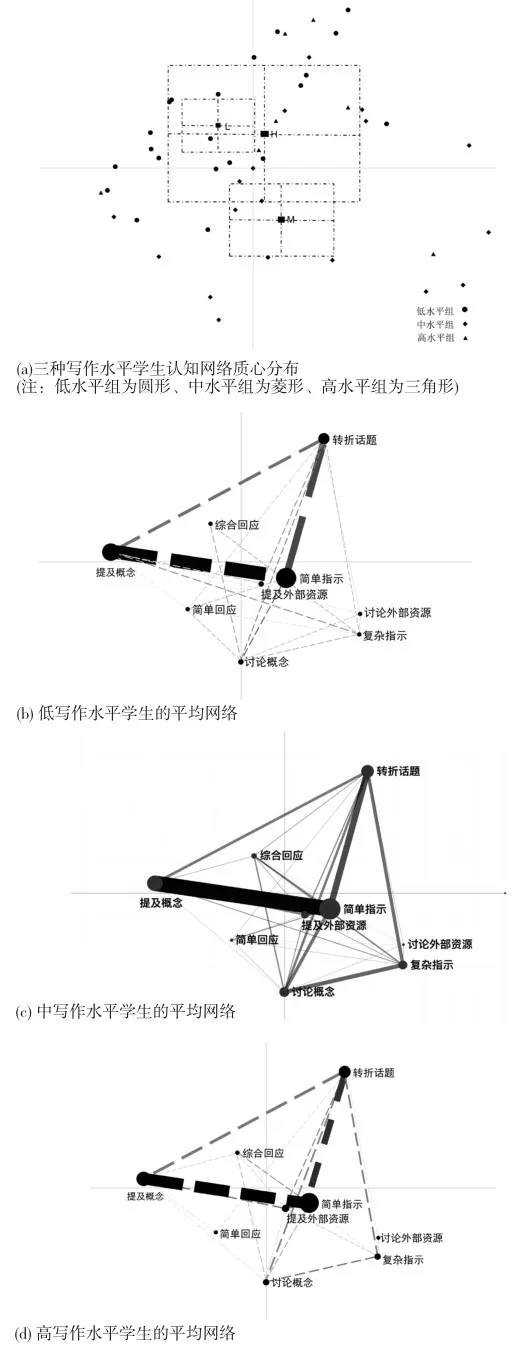

认知网络分析更具象地展示了三组写作水平的学生话语行为间的联系。图2(a)为三组学生的认知网络质心分布,其中,低水平与中水平的学生在横轴上存在显著差异(t=-2.05,p<0.05,d=0.61),在纵轴上也存在显著差异(t=4.30,p<0.001,d=1.27)。低水平与高水平的学生在横轴(t=-1.03,p=0.33,d=0.50)和纵轴上(t=0.24,p=0.81,d=0.12)均不存在显著差异。中水平与高水平学生在纵轴上存在显著差异(t=-2.57,p<0.05,d=1.03)。

如图2(b)和图2(d)所示,高-低水平组之间的话语结构相似度较高,都集中在简单指示、提及概念和转折话题上。平均网络的比较结果显示,中水平组(图2(c))的共现类型最为丰富。下页图2(e)为中-低水平组叠减图,表明与低水平组相比,中水平组在简单指示与讨论概念、复杂指示和转折话题之间具有更强的关联性。下页图2(f)为高-中水平组叠减图,可见中水平组在简单指示和讨论概念之间的联系更为突出,而高水平组在简单指示、提及概念和转折话题方面的关联更加明显。

综上所述,频次分析和认知网络分析的结果都显示了中水平组学生在人智协同写作对话中的突出表现。中水平组学生的简单指示和提及概念的联系最为紧密,其他节点之间的联系也更均衡,说明他们能通过多样化的话语行为展现更复杂的交互模式。虽然高水平组与低水平组在认知网络上没有明显差异,但是在频数分布上存在显著差异,这表明虽然两者话语行为的整体关联情况相似,但是高水平组在具体维度上更具深度。

(三)交互对话类型

图3揭示了人智协同写作对话的四种类型:高获取-高互动、低获取-高互动、低获取-低互动、高获取-低互动。

1.高获取-高互动型

在第一象限中,有10位学生(占比18.87%)呈现出高获取-高互动的特征。这些学生在人智交互中,不满足于简单的信息获取,而是通过具有主体意识的指令进行概念的讨论和资源的综合评价,激发新知,指向高阶思维发展。例如,学生W对概念发表观点,并要求生成式人工智能评价:“什么样的人可以被称作智慧的人?我认为……,因此我说他们是孤独的。你认为我的看法及论证过程有什么问题。”对于生成式人工智能的回答,他也进行了批判性回应:“对于你说的……,我提出质疑。如果……,那么你的观点没有问题。但是我认为不能局限于此……”

进一步观察第一象限,我们发现有2位学生在调节互动维度方面表现出色,表明他们在过程管理和提供反馈方面有较高能力。例如,学生P与生成式人工智能合作,共同完成了标题拟定、框架规划、开头设计、论据扩充、表达润色、中英翻译、修改整合等任务。对话的话题经历了多次转换,而且输出了很多协商性话语。例如,“我们的开头引入部分还可以有所改进。我认为可以加入……”,这体现出人智共享调节的特点。总的来说,高获取-高互动类型下,学生既有思辨创造的共生对话,也有共享调节型的协作对话。

2.低获取-高互动型

在第二象限中,7位学生(占比13.21%)呈现出低获取-高互动的特征。他们有意识地将生成式人工智能视为对话伙伴,积极地给予反馈和回应。例如,“我今天想写一篇关于虚拟现实的文章,但我不知道怎么开始,你能帮帮我吗?”“你的帮助很有用,谢谢!”他们尝试在不断转换话题中获取信息。然而,由于缺乏对写作过程的自我调节和元认知,他们的信息获取呈零散和碎片化的特点。例如,“我是不是应该总结一下虚拟现实的好处和坏处,然后提出一些措施?这个点应该怎么写?”因此,低获取-高互动类型的学生虽然采取主动对话态度,但也依赖于生成式人工智能的建议。

3.低获取-低互动型

在第三象限中,22位学生(5人坐标重叠,占比41.51%)呈现出低获取-低互动的特征。他们对话的目的主要是完成任务,而不是建构和获取新知识,对话数量也相对较少,试图以最少的努力满足最低的学习要求。此类学生在人数上占比最多,反映出接近半数的学习者惰性被动型对话的特点,这与前文中提到不同写作阶段中认知网络的整体对话仍集中在浅层维度的特点相呼应。

4.高获取-低互动型

在第四象限中,有14位学生(占比26.42%)呈现出高获取-低互动的特点。他们人智交互的对话行为主要围绕提及外部资源和概念展开。举例来说,在学生B与人工智能的11轮次的对话中,提及资源就有5次。例如,“请根据‘数字化体验的劣势’这一主题,给出相关的论文,并标注作者、年份、大致内容。”“请给出‘社交隔离和数字社交’的实例、新闻报道。”这类学生以搜索获取型对话为主,注重信息搜索而非对话交流,强调人工智能的工具性,而对认知属性缺乏认识,缺乏对写作任务的整体把握,也未能展示出人与人工智能之间的合作关系。

五、讨论与结论

(一)研究发现与讨论

1.人智协同写作对话的特征

本研究发现人智协同写作对话主要表现为浅层话语行为。大部分同学倾向于依赖生成式人工智能,将其作为提供论点和论据、分析写作材料的资料库,甚至直接依赖生成式人工智能替代自己生成文本,进行复制粘贴以代替思考。这一结果也呼应了智能时代的一大教育隐忧,即技术发展可能削弱学生自主性和增强惰性。学生选择了“拿来主义”而非主动学习,缺乏对材料的深入研读和分析,更缺乏对生成式人工智能回答的评价和创造。生成式人工智能“跨越过程性”的效率指向容易替代学生自身的认知过程[27]。人智交互时,高度拟人化的生成式人工智能集成了社会规范和期望,以“泛化他者”的身份与学生互动,向学生展示各领域的成果。表面上学生是在发号施令,实为简单接受信息而非转化信息,削弱了学生的深度思考,导致浅表理解和低通路迁移,难以提升思维和认知水平。因此,这种人智交互本质上是一种人智分离,难以达到协同的效果。

2.写作水平与对话行为的关联

本研究发现,中等写作水平的学生在人智协同写作对话中表现最佳,而传统纸笔写作模式下的高水平学生在人智交互中并没有表现出色。这可能是因为,传统写作技能注重文体把握和表达修饰,但是这些方面可以由生成式人工智能轻松实现提升。面对生成式人工智能强大的响应能力,以往没有优势的学生也能使用有效的指令,在人智协同写作中实现“弯道超车”。 这一结果凸显了加强高效人智协同的必要性。人工智能技术对传统的知识观进行了深刻重塑,通过数据和信息处理,改变了知识生产方式,开辟了创造“无限知识”的新途径。知识生产的主体发展为人、机器和人机协同的共生[28]。学生采用的学习方法,以及自身预期和人工智能的角色表现的匹配程度将决定学生从生成式人工智能使用中获得的收益[29]。

结合中等写作水平学生的对话行为和高获取-高交互维度下的学生特点,共享调节学习有望促进高效的人智交互。共享调节是集体成员围绕共同的目标进行共同理解、制定计划、监控和反思的过程,并对认知、元认知和动机等维度进行集体协调[30]。通过学习者与机器的共享调节,人智交互能实现写作前的信息加工、写作中的互动对话、写作后的评价反馈[31],共同完成写作计划、起草、修改的递归过程。人智共享调节需要建立在学习者的自我意识和自我调节学习能力基础之上,学习者不断思考人智交互生成内容的目的和结构,反思其对整体信息的贡献,掌握交互结果的决策权,引导人智交互往符合预期的方向发展[32]。

3.人智协同写作的交互和认知深化需求

有近三成的学生的对话侧重资源获取和信息搜集,体现出互联网Web1.0时代“搜索式学习”的典型特征,是一种单向式、非分享的、非智能互补的人机交互[33]。但是,搜索式学习并未充分发挥出生成式人工智能赋能教育的优势。本研究发现,有部分学生能将自我意识延伸到技术中,将生成式人工智能视为建设性的对话伙伴,通过提问、追问、反问等方式达到高获取-高交互,深化了交互和认知层次,实现了思辨和创造。生成式人工基于算法提供答案,存在信息准确性和伦理风险等问题[34]。因此,除了单纯的信息获取外,学习者本身也该做出贡献,对信息进行审视。学习者与生成式人工智能进行深度交互,在对话中探索复杂的想法、了解事物的真相、解决问题、揭示假设、分析概念等行为体现了苏格拉底倡导的对话学习方式。苏格拉底提问法强调通过论证引发认知冲突,促进个体学习和集体知识的共同进化[35]。可以想见,在人智间开展思辨创造共生对话,也有望实现知识的有效转化。思辨创造共生对话需要学习者发挥批判性思维、反思性思维等高阶认知能力和素养,这也是智能时代,教育要培养的核心素养和面向未来的关键能力。

4.人智交互对话模式及发生机制识别

综合不同阶段和不同水平学生的交互表现和交互类型划分结果,我们可以总结出不同的人智交互模式和对话类型。已有研究基于ICAP 框架分析基于计算机系统的交互水平[36],ICAP框架基于不同的行为表现和知识变化,分出四种由浅至深的认知参与和学习模式,前两种模式属于浅层学习,包括被动学习和主动学习,后两种模式为深度学习,包括建构学习和互动学习[37]。参考这些分类,并结合本研究数据,本研究归纳出四种人智交互对话模式。低获取-高交互和高获取-低交互是搜索依赖主动对话型的一体两面,因此归为一类。如表2所示,从左至右,学习者与生成式人工智能的交互更加深入,对话行为更加复杂,对话关系从机器主导走向学习者主导转变,学习者能够逐步接收、整合、建构和生成知识,实现深层人智交互。

图4进一步总结和展示了人和人工智能在交互对话中的知识动态和人智关系。在人智交互的层面上,浅层交互包括惰性接收被动对话型和搜索依赖主动对话型,展现了学生希望从人工智能处获得具有权威性的“硬知识”的倾向。深层交互包括共享调节协作对话型和思辨创造共生对话型,二者互补互促,并无优劣之分。在这种交互中,知识在人与机器之间动态流转,成为一种更为流动和适应性强的“软知识”[38]。这两种交互层次反映了人工智能参与度和功能质量深浅的差异。

同时,这两种交互层次体现了学生在对话中的主动程度和承担的职责大小,也反映了eqgWxS4AiB2EQqSEKTyf/ABYnOmf+8B/xt+SduTX1T4=对不同思维水平的要求。安德森将认知的目标分为六个层面,包括记忆、理解、应用、分析、评价、创造[39]。前两个层面涉及基本的信息处理,侧重于浅层学习,后四个层面则需要更高层次的思维技能,侧重于深层学习。人智浅层交互通常只涉及低阶思维的运用,如记忆和理解。而深层交互要求学习者在机器的帮助下,积极发挥主体意识,进行批判性思考和创造性问题解决,从而促进学习者高阶思维的培养和人智共生关系的形成。

(二)启示和建议

1.利用针对性支架,拓宽人智对话空间

一个世纪以前,布伯(Martin Buber)富有洞见地提出两种对话关系,“我-它”关系将包括技术在内的世界视为利用的对象,“我-你”则是对话双方以交互的方式建构出直接的、有意义的关系[40]。毋庸讳言,技术,作为对话的媒介,不断地扩展着人类的理解。因此,未来需要深入挖掘技术在拓宽对话空间中的作用,在学生与技术之间建立“我-你”关系,将人工智能等技术视为人类智能的延伸,不断打开对话空间,增强和扩展人类的反思智能[41]。但是,值得警醒的是,本研究发现这种对话空间尚未打开。因此,未来的人智交互需要教师的适时干预,在个体层面培养学生的自主调节能力和共享调节能力的同时,在技术层面要通过教学设计营造良好的交互环境,提供适应性教学脚手架,优化不同学习者的交互体验和学习效果。例如,对于惰性接收型学习者,可以提供结构化的对话指令指导和示例,引导学习者学会提问,并设置不同的互动情境,激发其主动学习和交流的意愿。对于搜索依赖型学习者,可以提供半结构化的指令指导,引导其利用人工智能反馈,有意识地反思和评估自己的学习进程[42],提高其信息评估力和元认知能力。还可以动员共享调节型和思辨创造型学习者与前两者互促协作,形成探究共同体。

2.创新对话教育方式,提升人智交互质量

本次研究结果证实,人智交互为人机协同认知打开了关键通路,是人智协同学习的本质特征[43],交互层次的深浅又直接影响最终的学习效果。人智交互在某种程度上是对口头式对话教学的回归。在理论层面上,对话教育和人智交互之间有待进一步探讨。目前,有研究提出了对话式教育技术理论框架,综合考虑了技术、教育对话、认知、思维等要素,强调文化在其中的关键作用,促进个体和集体的身份构建[44]。在人工智能时代,需要发挥对话理论和技术理论的教育价值,推动人智交互理论和实践的共同进步。在实践层面上,需要发展适应于人智交互的对话式学习方法。苏格拉底提问法是培养批判性思维最重要的教学方法之一,因此,可以在生成式人工智能中嵌入苏格拉底提问法形成启发式教学,根据人机会话的日志数据及时智能地为学习者提供支架,也可以通过教学帮助学生掌握苏格拉底提问法,并由学生主动运用在与人工智能的交互中,促进学生个性化学习和高阶思维发展。

3.更新人才培养需求,提升人工智能素养

培养人工智能使用素养成为新的教育目标。有学者将人工智能素养定义为一套使个人能够批判性地评估人工智能技术的能力,能与人工智能进行有效的沟通和协作,将人工智能作为在线、家庭和工作场所的工具[45],强调了与人工智能交互的能力;有学者将人的技术化作为人工智能素养的本质,建构了人工智能知识、情感、思维三维评价体系[46];也有研究建构了数字交互素养(Digital Interaction Literacy),包括理解功能原则、有意识地使用和用户组群相关能力,关注人工智能对使用者的心理影响[47]。

未来,也应更加全面地探索高阶思维在人智交互中的表现方式和培养方式。数字时代的写作模式发生了本质性转换,传统的纸笔写作发展为基于互联网的多模态写作,由此,诞生了21世纪新读写素养(New Literacy)。而在人工智能时代,新读写素养需要再次迭代,更加注重批判性思维和创造力。人工智能能够全面地回答,而过度依赖人工智能会导致高阶思维能力培养乏力的问题。同时人工智能提供的回答质量参差不齐,学习者需要去伪存真、质疑创新。

六、结语

本研究对学生利用生成式人工智能进行议论文写作的过程进行分析和比较,集中展示了学生在人智交互对话过程中的模式、特点及其对学习者知识转化和认知发展的影响。研究发现,在自然状态下,学生的人智对话整体呈现出浅层特点,存在被动接收和搜索依赖的倾向,这可能折损学习者的能动性。此外,人智交互对话模式除了简单的信息获取,更有以思辨和创造为导向的深层次对话,后者能促进知识的动态建构和人机融合,体现了人智共生对话的理想状态。

在高等教育研究中,它既作为一种具体技术出现,同时,又是一种隐喻、一种抽象理想和一种社会想象[48]。本研究通过对话教育理论与人智交互的综合视角,揭示了人智协同学习对话的可能形态,以及背后的知识建构路径,丰富了人工智能在教育中的角色认知,为设计有效的人智协同学习活动和支撑机制提供了经验借鉴。

同时,本研究呈现了学习者的话语行为、生成式人工智能技术和写作活动之间的动态关系。后人文主义语言观认为,意义的构建是人类和非人类实体的代理(例如技术)、语言和认知之间的相互连接和作用的结果[49]。本研究通过认知网络分析法具象化了这种连接,呈现出人智对话的显性空间,以及不同模式下人智交互话语具体而细微的差异。生成式人工智能支持下的英语议论文写作也能转型为引用多种资源的非线性、多方向的学习过程[50]。未来需要进一步拓展教育的人智对话空间,发挥对话教育理论的价值,优化不同类型学习者的人智交互体验,更新人工智能素养的内涵,培养学生的批判性思维和协作学习能力。

参考文献:

[1] Hsu F H,Lin I H,Yeh H C,et al.Effect of Socratic Reflection Prompts via video-based learning system on elementary school students’ critical thinking skills [J].Computers & Education,2022,183:104497.

[2] Clark D.Learning and the Metaverse:What this Technology Means for L&D [M]. London:Kogan Page Publishers,2023.

[3] 宋士杰,赵宇翔等.从ELIZA到ChatGPT:人智交互体验中的AI生成内容(AIGC)可信度评价[J].情报资料工作,2023,44(4):35-42.

[4][33] 许为,高在峰等.智能时代人因科学研究的新范式取向及重点[J].心理学报,2024,56(3):363-382.

[5][19] 邱燕楠,李政涛.挑战·融合·变革:“ChatGPT与未来教育”会议综述[J].现代远程教育研究,2023,35(3):3-12+21.

[6][31] 汪靖,米尔外提·卡马勒江等.人机共生的复合脑:基于生成式人工智能辅助写作教学的应用发展及模式创新[J].远程教育杂志,2023,41(4):37-44.

[7] 袁一鸣,陶成煦等.人智交互情境下的知识转化模型:内涵深化及外延拓展[EB/OL].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1762.G3.20240124.0831.002. html,2024-01-24.

[8][42] Schoonderwoerd T A J,Van Zoelen E M,et al.Design patterns for human-AI co-learning:A wizard-of-Oz evaluation in an urbansearch-and-rescue task [J].International Journal of Human-Computer Studies,2022,164:102831.

[9][25][29] Wang X,Liu Q,et al.What matters in AI-supported learning:A study of human-AI interactions in language learning using cluster analysis and epistemic network analysis [J].Computers & Education,2023,194:104703.

[10] Bearman M,Ajjawi R.Learning to work with the black box:Pedagogy for a world with artificial intelligence [J].British Journal of Educational Technology, 2023,54(5):1160-1173.

[11] 张华.对话教学:涵义与价值[J].全球教育展望,2008,(6):7-16.

[12] Cress U.,Rosé C.,et al.,eds.International handbook of computer-supported collaborative learning [M].New York:Springer,2021.

[13] Wegerif R,Major L.The theory of educational technology:Towards a dialogic foundation for design [M].New York:Taylor & Francis,2023.

[14] Wang D,Tao Y,Chen G.Artificial intelligence in classroom discourse: A systematic review of the past decade [J].International Journal of Educational Research,2024,123:102275.

[15] Major L,Warwick P,et al.Classroom dialogue and digital technologies:A scoping review [J].Education and information technologies,2018,23:1995-2028.

[16] Jeon J,Lee S,Choe H.Beyond ChatGPT:A conceptual framework and systematic review of speech-recognition chatbots for language learning [J]. Computers & Education,2023,206:104898.

[17] Kim N Y,Cha Y,Kim H S.Future English learning:Chatbots and artificial intelligence [J].Multimedia-Assisted Language Learning,2019,22(3):32-53.

[18] Kohnke L,Moorhouse B L,Zou D.ChatGPT for language teaching and learning [J].Relc Journal,2023,54(2):537-550.

[20] 陈凯泉,胡晓松等.对话式通用人工智能教育应用的机理、场景、挑战与对策[J].远程教育杂志,2023,41(3):21-41.

[21] 戴岭,赵晓伟等.智慧问学:基于ChatGPT的对话式学习新模式[J].开放教育研究,2023,29(6):42-51+111.

[22] Aull L,Ross V.From cow paths to conversation:Rethinking the argumentative essay [J].Pedagogy:Critical Approaches to Teaching Literature,Language, Composition,and Culture,2020,20(1):21-34.

[23] Wise A F,Saghafian M,Padmanabhan P.Towards more precise design guidance:Specifying and testing the functions of assigned student roles in online discussions [J].Educational Technology Research and Development,2012,60:55-82.

[24] Ha J,Pérez Cortés L E,et al.The impact of a gamified mobile question-asking app on museum visitor group interactions:an ICAP framing [J].International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,2021,16:367-401.

[26] Shaffer D W,Collier W,Ruis A R.A tutorial on epistemic network analysis:Analyzing the structure of connections in cognitive,social,and interaction data [J].Journal of Learning Analytics,2016,3(3):9-45.

[27] 张敬威.ChatGPT的教育审思:他异关系技术的教育挑战及应用伦理限度[J].电化教育研究,2023,44(9):5-11+25.

[28][38] 顾小清,郝祥军.从人工智能重塑的知识观看未来教育[J].教育研究,2022,43(9):138-149.

[30] 陈向东,罗淳等.共享调节:一种新的协作学习研究与实践框架[J].远程教育杂志,2019,37(1):62-71.

[32] Hutson J,Plate D.Human-AI collaboration for smart education:reframing applied learning to support metacognition [EB/OL].https://digitalcommons. lindenwood.edu/faculty-research-papers/480,2023-10-25.

[34] 王佑镁,王旦等.“阿拉丁神灯”还是“潘多拉魔盒”:ChatGPT教育应用的潜能与风险[J].现代远程教育研究,2023,35(2):48-56.

[35] Kimmerle J,Moskaliuk J,et al.Learning and collective knowledge construction with social media:A process-oriented perspective [J]. Educational Psychologist,2015,50(2):120-137.

[36] 周平红,周洪茜等.深度学习视域下学习者协同知识建构历程的社会认知网络特征分析[J].电化教育研究,2021,42(9):99-107.

[37] Chi M T H,Wylie R.The ICAP framework:Linking cognitive engagement to active learning outcomes [J].Educational psychologist,2014,49(4):219-243.

[39] [美]安德森.皮连生译.学习、教学和评估的分类学[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[40] 张琼,张广君.走向“关系本体论”——对话教学的基础重构与应然取向[J].高等教育研究,2015,36(7):75-80.

[41] Wegerif R,Major L.Buber,educational technology,and the expansion of dialogic space [J].Ai & Society,2019,34:109-119.

[43] 郝祥军,张天琦等.智能时代的人机协同学习:形态、本质与发展[J].中国电化教育,2023,(10):26-35.

[44] 史圣朋,鲁珀特·韦格里夫等.人工智能时代的对话式教育技术理论[J].开放教育研究,2024,30(1):24-32.

[45] Long D,Magerko B.What is AI literacy Competencies and design considerations [EB/OL].https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313831.3376727,2020-04-23.[46] 钟柏昌,刘晓凡等.何谓人工智能素养:本质、构成与评价体系[J].华东师范大学学报(教育科学版),2024,42(1):71-84.

[47] Carolus A,Augustin Y,et al.Digital interaction literacy model–Conceptualizing competencies for literate interactions with voice-based AI systems [J].Computers and Education:Artificial Intelligence,2023,4:100114.

[48] Bearman M,Ryan J,Ajjawi R.Discourses of artificial intelligence in higher education:A critical literature review [J].Higher Education,2023,86(2):369-385.

[49] Ou A W,St hr C,Malmstr m H.Academic communication with AIpowered language tools in higher education:From a post-humanist perspective [J].System,2024,121:103225.

[50] Canagarajah S.Materializing‘competence’:Perspectives from international STEM scholars [J].The Modern Language Journal,2018,102(2):268-291.

作者简介:

汪靖:助理教授,博士,博士生导师,研究方向为自主学习和社会情感学习、高阶思维、核心素养、学习科学。

陈恬妮:在读博士,研究方向为写作教学、核心素养、高阶思维、语文课程与教学论。

杨玉芹:教授,博士,博士生导师,研究方向为学习科学、高阶能力与情绪、学习分析与数据驱动的学习评价。

The Integration and Co-Creation of Cognition and Regulation: Exploring Processes and Patterns in Human-AI Interactions Facilitated by Generative Artificial Intelligence

Wang Jing1, Chen Tianni1, Yang Yuqin2

1.College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310028, Zhejiang 2.Faculty of Artificial Intelligence in Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei

Abstract: Human-AI Interaction(HAII)represents a novel paradigm of human-computer relationships in the artificial intelligence era, necessitating a clear understanding of its dialogic features, processes, and educational implicmEuQWqBLVh46H7+tAqZ5g==cations. This study focuses on the processes and patterns of collaborative writing dialogues between humans and AI, using epistemic network analysis to reveal the dialogue behaviors and learning mechanisms in HAII. By encoding the HAII discourse text of students in a natural state, the characteristics of learners at different writing dialogue stages and different writing levels are analyzed, different dialogue types are divided, and four HAII dialogue patterns are identified, namely, the Passive Reception type, the Active Searching type, the Shared Regulation Collaboration type, and the Integrative Critical Creation type. These patterns highlight the growing depth of the human-AI relationship and the progressive stages of knowledge transformation and creation. This study advocates for an aspirational model of symbiotic learning dialogue in HAII, which can promote the active decision-making and literacy development of learners through human-AI shared regulation of collaborative learning and participation of higher-order thinking. It calls for future research to expand the exploration of educational scenarios involving HAII, with the aim of fostering a mutually beneficial progression between dialogue education and HAII on both theoretical and practical levels.

Keywords: human-AI interaction; dialogic education; self-regulation and shared regulation; argumentative writing