王朔的文字永远出乎意料

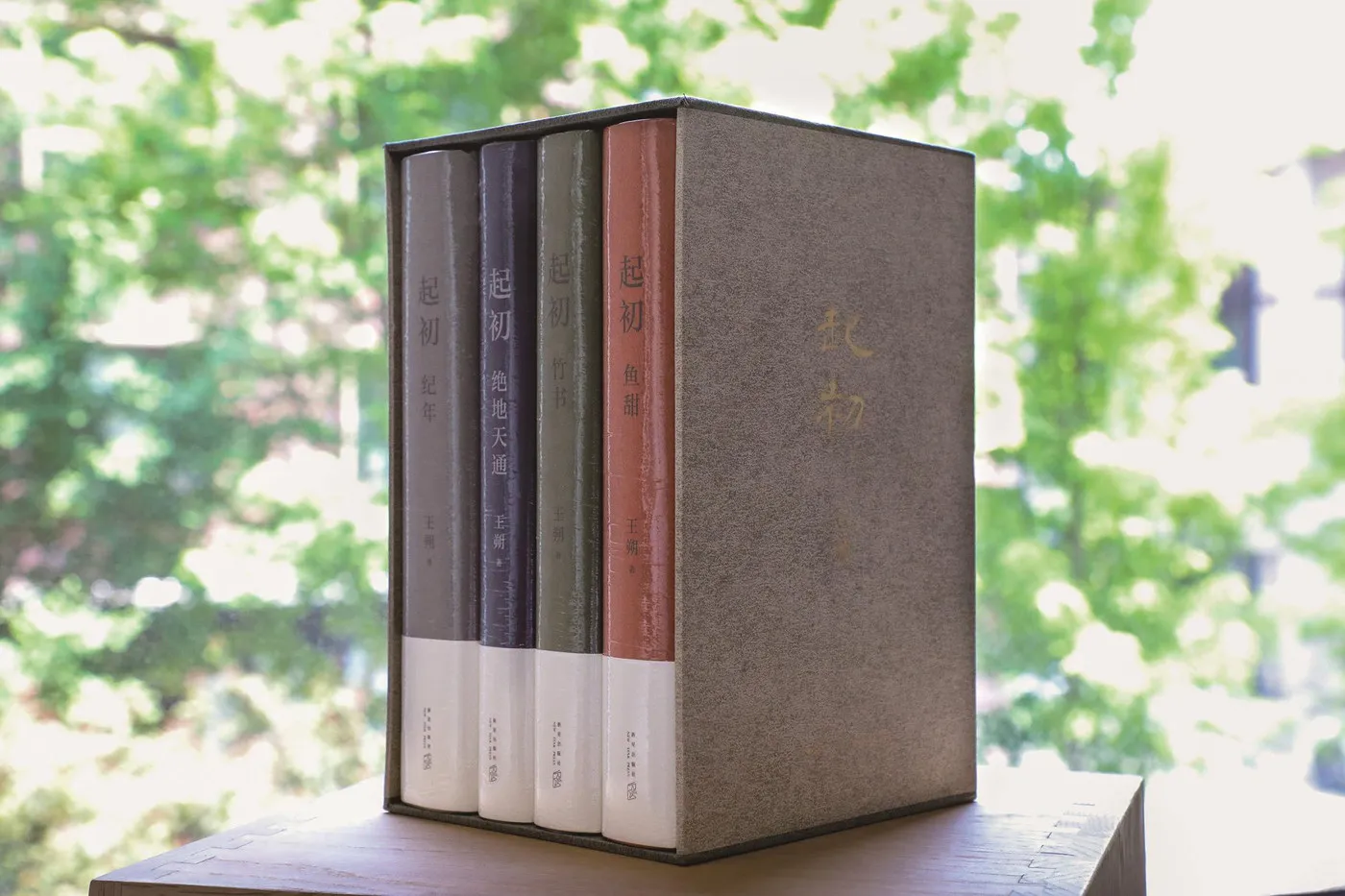

王朔闭关十五年,完成了一部长篇巨著——《起初》系列四卷本。如果说《起初·纪年》来自信实历史,《起初·竹书》来自帝王传说,《起初·绝地天通》来自上古神话,那么《起初·鱼甜》就是信实历史的多重演绎。

从女娲伏羲的上古时代,到正值全盛的西汉时期;从极东之地的扶桑岛国,到大西洋边的西班牙;从传说中半神半人的三皇五帝,到名不见经传的普通一兵,《起初》系列纵贯千年、横绝欧亚,以现代文学罕有的勇气挑战前所未有的主题。其目的,大概就是要以真诚去书写世界,去书写“人”。不是某一个具体的人,也不是仅仅作为群体而存在的“人类”,而是每一个生于天地之间的“人”。

人即为历史 历史即为故事

很多人记忆中的王朔来自上世纪八九十年代。那是一个变革的年代,似乎一夜之间,世界从灰色变成了彩色。王朔的作品正是那个时代的伟大声音,《动物凶猛》《顽主》《过把瘾就死》《一半是火焰一般是海水》……每一个故事都在描摹着激变中的众生相,也让读者们见到了崭新的文学样式和思维方式。用个不怎么恰当的比喻,我们就像是正在长身体的学生,吃了一学期食堂经济餐之后突然被带去了一家相当不错的酒店,发现原来菜除了白煮之外,还可以煎炒烹炸;除了咸味和没味之外,还有酸甜苦辣鲜。

经历了岁月的磨砺蹂躏之后诞生的《起初》系列,看似戏谑恣意的文笔中少了一份青涩与狂野,多了一份难以言喻的五味杂陈,并展现出的是生命更加丰富多元的层级感。

在《起初》错综复杂如水网纵横的故事之河中,我们能看到穆王西游的壮阔,炎黄共建雪下之城的奇绝,荣夷公四处钻营的家长里短,阿娇被废长门宫的凄惨。而这种种故事的背后是宏大的历史,更是人。

在《鱼甜》的文字中,那些看似远离家国大事、过着情景喜剧般日子的少年们,其实都在以各自的命运为苍凉的人世提供着不动声色的注脚。将《鱼甜》和《纪年》这互为表里的两卷联系在一起,就更能发现这种痛彻心扉:美艳飒爽的阿娇,迷失在梦中,被废冷宫;不靠谱的代名词王朔,和张骞互换身份远走西域,变成了满身风尘的大叔,最终死于国事;喜欢喝酒交朋友的社会青年王恢,没能一展宏图,卷入田蚡和窦婴的政治阴谋,下狱身死;文艺青年司马相如,才尽,身材样貌都走形,死于糖尿病;“嫩芽嫩芯地叫爸爸”的可爱贝比李陵,血战之余被迫投降匈奴,灭族。

这恰如我们的现实:青春剧落幕后,留下的是平庸而残忍的日常。

一位读者评论说:《起初》初看想笑,再看想哭,最后才知道,人生就是哭笑不得。

当然,人生的答案未必就是哭笑不得。而《起初》系列也并没有想要为我们提供什么答案。王朔不只是想要探寻个体命运的方向,而是试图将一个个活生生的人汇流成河,让万千各不相同的人生选择水乳交融。这不是抹煞个人的宏大叙事,而是在充分肯定一切个性的同时,寻求彼此理解,以及理解这个世界。从这个角度来说,包括《鱼甜》在内的《起初》系列,更像是一颗包含了无限可能性的种子,有待我们用自己的经历和感情让它发芽,至于长出了什么,用王朔的话来说就是:播下的是狮和鹰,收获的是猫头鹰。现实很荒诞,种子无辜,错不在飞播人。

当“朔风格”碰撞“宏大叙事”

王朔,永远在用自己的真诚拒绝“应有的模样”。虽然从体量上、跨度上,《起初》都像是我们习以为常的“宏大叙事”,但在这一点上,它恰恰是反宏大叙事而行。当《起初》中的帝王将相们像老北京胡同串子一样说起又贫又逗的京片子,像草台班子一样干起各种搞笑离谱的事情时,其实是王朔用文字剥去了他们的冠冕袍服,打碎了“应有的模样”。《起初》系列看似百无禁忌的滑稽外衣下面,是诸行无常、求而不得的深刻悲痛,而在人生百八烦恼、无明不得解脱的悲痛背后,则是直面自我、放下执念的泰然。

虽然是古代故事,但在《鱼甜》中,王朔并没有试图还原一个尽量接近历史真实(或者说我们想象中的历史真实)的时代,用他在自序中的话说就是,“起居细节也不在我关切视野内,千年之下较内个拙劲才叫犯傻”。之前在《纪年》出版时有读者评论,这是李东宝夺舍了皇帝。但是,和当下流行的穿越剧不同,王朔不是单纯让古人说出现代人的话,而是将整个古代全部化为现代性的回音。

例如,《鱼甜》的皇宫澡堂,竟然像是一个洗浴中心,不仅可以泡澡桑拿,洗头搓澡还要看手牌(顺便说一下,皇上的手牌是七十一号);众多因七国之乱被削去爵位的刘姓王族,为了谋生,纷纷在宗庙门口摆起了摊儿,“小肠刘”“煎饼刘”“鱼头刘”“砂锅刘”“面茶刘”无一不有,号称皇家小吃城;为了方便收集匈奴等各外邦的信息,情报署的王恢经营了一家国宾馆西餐厅,提供各种红酒奶酪烤牛排,一时间成为京城纨绔子弟们的网红打卡地……

可能这就是文学,它让我们可以在故事中抚摸他人的人生。所以,《起初》系列是否符合史实并不重要,我们也从来无意将它定义为历史小说。它是王朔将自己的人生、自己的喜怒哀乐、学识见识、所思所想,全部揉成碎片,投入名为历史的万花筒中。而阅读《起初》,甚至是阅读任何一部伟大的文学作品,无非是将我们自己的人生也投入其中,以真诚阅读真诚。当然,我们无论如何也不可能真正领会他人的人生,更不可能参悟一切世事,但所谓“人”的意义就在这种看似徒劳的行为之中。正如《起初》中的一句话:

飞鸟衔来种子,枝蔓结于道里。老枝饶有断时,种子死死生生。