主流媒体生态文明建设话语建构主题分析

【摘 要】党的十八大以来,积极推进生态文明建设是我国重点工作。本文选择《人民日报》相关报道作为研究对象,通过对《人民日报》2023年1月至2023年10月共计340篇生态文明类新闻报道进行主题分析和框架提取,探究其议程设置的特点,并提出优化路径。

【关键词】生态文明;议程设置;LDA主题分析

改革开放以来,我国经济实现了快速增长,然而这一进程也伴随着诸多生态环境挑战。

《人民日报》作为权威党报,其关于生态文明建设议题的报道及议程设置,是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措,对于促进我国生态文明建设发挥了舆论引导与监督作用。同时,对于探索当下我国生态文明新闻报道模式与特点具有一定的参考价值。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

《人民日报》具有权威性,在国家生态文明建设和环境治理方面,《人民日报》发挥着喉舌作用。本文以《人民日报》相关报道为研究对象,选取2023年1月-10月新闻报道文本,共计340篇。

(二)研究方法

本文采用LDA主题模型分析法与个案分析法相结合,探析2023年1月-10月间,《人民日报》关于生态文明建设议题的报道及其议程设置情况,分析其报道的主旨内容,并针对报道议程的不足,给予相应的建议。

LDA主题模型(Latent Dirichlet Allocation)是由Blei于2003年提出的三层贝叶斯主题模型。LDA中包含“词语-主题-文档”三层贝叶斯网络,是近年来兴起的一种新的研究热点。将潜在话题作为词语的概率分布来处理,将文本作为话题的概率分布来处理。本文使用LDA主题模型分析法,利用Python等软件对数据进行分词、训练并提取相应主题数量,对主题进行概括和命名。

(三)实践路径

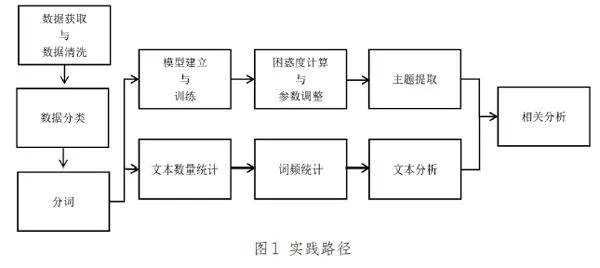

首先,以“环境”“环保”“生态文明”等为关键词,在《人民日报图文数据库》中进行搜索,利用Python、Xpath和八爪鱼等网络数据爬取工具获取数据;其次,利用Python对文本进行分词后,分两条路径进行操作:其一,利用Python中的sklearn等程序包对文本进行困惑度计算,找出文本最适宜主题数量后,对停用词等参数进行调整并提取主题;其二,通过对所获取文本进行数量统计,以月为单位分析其发展趋势。最后,综合数据进行描述性分析,以及主题提取,并提出未来发展意见。具体实践路径如图1所示。

二、研究结果

(一)描述性统计分析

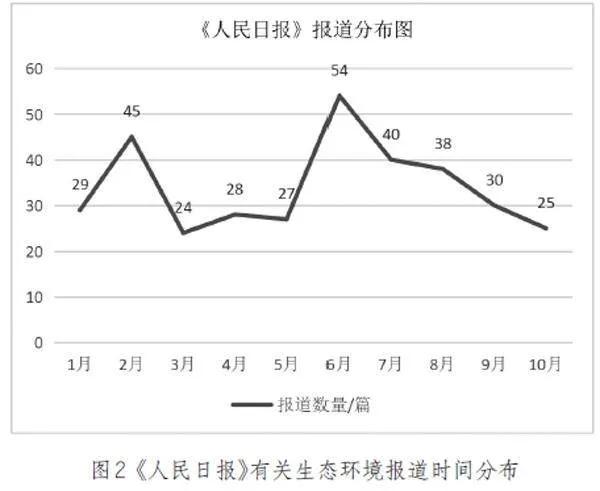

通过数据爬取后,对相应数据进行描述性分析,相关报道数量及时间分布如表1所示。在所获得的共计340篇报道中,总体上看,2023年《人民日报》关于生态文明建设的相关新闻报道呈现出主题集中、篇幅短小的特征;从报道数量上看,报道数量最多的为6月,共计54篇,报道数量最少的为3月,为24篇;从时间分布上看,《人民日报》的报道呈现出阶段性特征,具体可分为两个部分,即1月至6月为波动期,9月至10月为下降期,如图2所示。

(二)主题分析

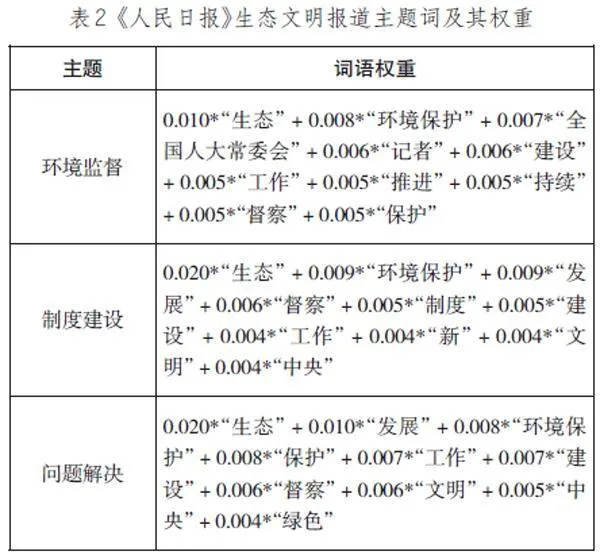

根据困惑度计算,获取主题分类共计3个,经过文本分析并进行相应的主题归类,主题词及其权重如表2所示。

根据主题词权重,本文将《人民日报》报道主题归纳为三个方面,即环境监督、制度建设以及问题解决。

主题一:环境监督。在环境监督方面,《人民日报》将更多的笔墨放在环境责任监督方面,通过对各地环境突出问题的报道,倒逼各地政府部门出台相关政策与措施,解决环境问题;同时,通过对各地方政府及相关部门等有关环境建设落实情况的报道,监督其对国家相关生态文明理念与政策的落实。在这些报道中也揭示出了一个监督主体,那就是以记者为代表的新闻媒体机构,在生态文明新闻报道中体现的监督更多的是反映民意,监督国家政策落实,所体现出来的是新闻媒体的社会监督功能,也体现出新闻媒体在我国生态文明建设过程中的重要监督作用[1]。

对环境治理进行监督,对过去经验进行总结,以法治持续推进生态文明监督体系建设,体现出生态文明在我国“五位一体”建设中的突出地位,不断推进生态环境领域政治监督具体化、精准化、常态化,体现出我国进行生态文明治理的决心。

主题二:制度建设。这里的制度建设更多的是体现在政策方面,其对于我国的生态文明建设起到指导作用。2023年,我国聚焦促进发展模式的转型,致力于构建绿色低碳经济体系。国家坚定不移地深化环境污染治理工作,并持续开展蓝天、碧水和净土三大保护行动,以确保环境的健康与清洁。同时,相应的生态文明新闻报道也与我国的乡村文明建设挂钩,共同探讨乡村文明绿色治理方案。在《人民日报》的相关报道中,政策解读类报道占据了制度建设主题的大部分,可见我国对于生态文明建设顶层设计的重视,以及其在我国经济发展与民生中的重要地位。

生态文明政策报道与我国生态文明建设相呼应,体现出生态文明建设与我国经济发展与民生兴旺有着重要联系,在制度创新的同时,坚持生态自然观,让生态文明建设惠及民生,与经济发展相辅相成,相得益彰。

主题三:问题解决。着手应对并克服各地区面临的环境污染挑战,加强对各地的生态文明建设一直以来是中央高度重视的工作,因此针对各地的环境污染问题,中央生态环境保护督察组严肃查处,扎实推进相关整改工作,而新闻报道在这其中不仅起到持续监督作用,还对治理问题提供建议与提出未来展望。同时,新闻报道中也反映了政府与国际组织及相关国家保持沟通,积极交流环境治理经验,汇聚全球智慧与力量,共商环境共同体建设与绿色发展之路,体现我国在生态环境方面的治理卓有成效。

我国生态文明建设处于压力叠加、负重前行的关键期,相关政策的落实效果与现实问题需要通过新闻媒体的报道进行反馈,与及时更新完善。同时,将生态治理与国际合作相结合的新闻报道,体现出我国构建人类命运共同体的大国风范。这要求新闻媒体在监督政策问题解决与政策落实的同时,提出指导性意见,积极应对前进道路上来自各个方面的风险挑战,扛起美丽中国建设的监督责任。

三、主流媒体生态文明话语构建不足及对策

(一)生态文明话语建构的不足

1.主题宏观缺乏落脚点

生态文明建设是国家发展战略的重要组成部分,也是百姓关注的焦点之一,有关它的报道在全媒体新闻报道中占据着举足轻重的位置。但生态文明政策性强、专业性强[2],因此在作品创作方面,记者和编辑需要了解国家大政方针,并对有关专业知识有一定的认知,这就十分考验其专业能力。

对《人民日报》2023年1月-10月的报道分析后发现,其主题主要集中在对于生态文明建设的制度、监督和问题解决三个方面,带来的影响力不够,一定程度上会影响报道的传播效果,不利于政府工作的展开。其报道主题大多集中在对一些宏观层面的相关报道,多以事件叙述与政策罗列为主,缺少对相关事件的深度分析与规制路径;在报道中缺乏对相关政策,以及对专有名词的深度解读与阐释,缺乏一定的可读性;受众读不懂,阅读意愿低,导致相关报道关注度不高,影响力不够,达不到一定的宣传与监督效果。

2.缺乏持续深入的后续报道

目前,有部分新闻报道存在“烂尾”问题,即缺乏后续报道而出现虎头蛇尾现象,这不仅影响媒介自身的舆论监督功能的发挥,还会带来社会问题发生根源与预防机制等无法解决的问题,有损公信力与影响力。

生态环境类新闻报道更适合使用深度报道,需要对于事件发生的现状、原因等进行详细的报道与分析,而不是止步于事件叙述与材料罗列;同时,与其他新闻强调时效性不同,环境污染发生与处理的长期性决定了生态环境类新闻需要进行不断的素材积累与报道跟踪,这对媒体从业人员提出了较高的专业要求,需要记者有耐心和毅力,以更好地持续跟进和深度挖掘新闻。

当前,我国生态文明新闻存在一些问题,主要是缺乏深度报道,情感诉求大于理性分析,报道效果短暂,不可持续等[3]。《人民日报》的环境新闻侧重于事实叙述与披露,缺乏对问题进行深入分析、提出观点等,一些环境报告缺乏后续追踪,让报道有始无终,长此以往不利于发挥媒体的监督作用。

3.民间话语空间被压缩

媒体的属性和立场会影响其倾向性,而具有差异的媒体对大众的认知也会产生一种无形的影响[4]。目前,相关新闻报道存在话语断裂现象,媒体报道多以政策报道与正面报道为主,缺少对民间所关注的相关环保问题与政策现实议题的回应,容易形成自说自话舆论场。

从报纸定位来说,《人民日报》的生态文明主题报道制作过程受制于自身的规范,在主题构建与来源选取方面带有明显的政治色彩;而在国家层面,由于国家生态法规的颁布,以及相关法律法规的实施,作为党的喉舌,《人民日报》对来自政府部门信息的重视程度高,而对于民间团体(如企业、环保团体、专家学者、公众)的重视程度则相对较低。受到纸媒发布渠道制约,《人民日报》报道的大部分生态文明资讯都有单向性,与受众的互动性弱,使得民间行动者较少拥有发声的可能,话语空间被压缩。

(二)发挥媒体在生态文明建设中的作用

1.探寻人们喜闻乐见的报道方式

在“流量至上”的时代,内容是各大媒体需要掌握的制胜法宝,好的内容依旧是吸引受众的“撒手锏”。做好生态文明建设宣传工作,坚持正确舆论导向,首先要保证内容的科学客观,记者要熟知生态环境保护政策理念,更需要有较好的理论与文字功底,要有科学的世界观和方法论,这也正是生态环境保护新闻工作者认识世界的放大镜和显微镜[5]。此外,内容要深入浅出,鞭辟入里,将诘屈聱牙的概念通俗化,把“束之高阁”的政策解读大众化,让受众在读得懂文本的基础上,了解现状,理解政策。

同时,受众求变求新的需求也要求新闻媒体必须常变常新,而创新的抓手必须以受众需求为出发点和落脚点。在写作手法上进行创新,放弃写作套路,精选报道选题,在确保真实性与客观性的基础上,选择更具典型性、贴近性、时效性的新闻主题,并要求新闻从业者深入到群众中去,围绕热点、难点和焦点进行实地考察,力显“脚力”,推出更多有思想、有温度的精品力作,以满足不同人群的需求,从而推动生态环境保护事业的发展,进而讲好国家生态环境保护故事。此外,要顺应新媒体发展潮流,利用好新媒体矩阵,利用“互动性”这一抓手,与受众进行互动,增强用户黏性,想受众之所想,以丰富多彩的形式与引人入胜的故事,创作出人民群众喜闻乐见的新闻报道。

2.发挥新闻媒体的舆论引导作用

当前生态文明工作呈现出数量多,涉及面广,基层生态文明工作监管力量薄弱等特点,环保部门实践中也存在着执法不到位,执法队伍活力不强,执法氛围不佳等问题。新闻媒体应当通过对有关环境保护政策的宣传,充分调动广大群众的积极性,发挥其舆论监督的作用,这样就能在很大程度上弥补环保部门执法力度不够的问题[6],增强生态文明报道的传播效果。

生态文明建设是个热门话题,新闻媒体作为“喉舌”,一方面要将国家政策方针等以合适的方式告知受众,同时,要将受众关心的问题积极反馈。应鼓励群众积极举报环境保护问题,对社会上相关生态文明问题提出建议,把问题暴露在阳光之下,充分发挥新闻媒体的监督作用,从而引起社会各界对环境保护问题的高度重视。另一方面,要加强对先进典型案例宣传报道,展示生态文明建设成果,分享优秀经验,供各地各级政府部门参考借鉴,提升治理水平的同时,让广大群众认识到环境保护的效果与意义,转变思想观念,将环保理念践行到社会生活之中。

3.平衡多元化信息来源

舆论场是受众之间的讨论、互动而形成的共同体,主要包括三个方面:政府、媒体和公众。每一个主体在沟通、构建公共领域中发挥着独特的作用[7]。由于每一个民众的要求与利益都不尽相同,他们所要求的媒介与公共领域也不尽相同。因此,只有保障各方话语空间,充分发挥各方舆论的积极作用,才能够保障我国舆论空间的良性循环。

当前,探讨国家生态文明治理机制,需要发挥媒体舆论引导与上传下达功能。尤其是在《人民日报》进行生态文明建设报道的过程中,要兼顾相关信息资源,听取各方面意见,减少专家立场与精英话语意识,关注受众所关注的焦点问题,进行生态文明议程设置,让生态文明报道反映广大人民群众的所感所想,更“接地气”,以期寻找出一条新的途径,使之切实了解到“群众社群”在社会发展,特别是生态文明建设中所扮演的重要角色。

注释:

[1]潘明明.环境新闻报道促进农村居民垃圾分类了嘛?——基于豫、鄂、皖三省调研数据的实证研究[J].干旱区资源与环境,2021,35(01):21-28.

[2]王修滋,兰传斌,姜宏建.扛起党报的责任和担当——《大众日报》做好环保督察报道的实践与思考[J].传媒,2017(24):34-36.

[3]孟霞,岳鹏宇.《人民日报》环保议程建构——以“两型社会”提出以来的环保报道为例[J].青年记者,2016(36):45-47.

[4]贾广惠,房继茹.“中华环保世纪行”报道背后的权力机制——以《人民日报》为例[J].新闻界,2014(06):40-44.

[5]李杰斌.《桂林日报》改进生态环保报道的实践[J].中国记者,2013(11):114-115.

[6]孙荣欣.新闻报道推进环境改善对策研究——由雾霾天气期间的报道说起[J].青年记者,2013(20):32-33.

[7]郭飞.地方媒体生态环保报道如何见成效?[J].中国记者,2013(05):114-115.

(作者:四川大学文学与新闻学院研究生)

责编:姚少宝