基于LDA主题模型分析《中国日报》对外传播现状

【摘 要】《中国日报》作为国家重要的对外传播平台,研究其在YouTube视频平台的传播状况对分析我国国际传播现状具有重要意义。本文采用文本挖掘的研究方法对《中国日报》在YouTube平台从2022年12月至2023年12月发布的视频主题进行内容分析,使用LDA主题模型提取主题,并将结果可视化,指出《中国日报》对外传播现状以及需改进的方面。

【关键词】对外传播;中国日报;LDA主题模型;国家形象

党的二十大报告提出:“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”《中国日报》(China Daily)作为中央级英文报纸,在国内外享有威望,读者群体广泛,且能够通过不同语种的版本向不同地区的读者提供有关中国的信息。YouTube作为全球最大的视频分享平台,截至2024年1月25日,《中国日报》在该平台已积累101万订阅者。本文以2022年12月至2023年12月的《中国日报》为研究对象,旨在分析近一年时间的《中国日报》如何讲好中国故事,并剖析其传播效果。

一、研究方法

(一)研究路径

本文的研究路径为:数据收集——文本预处理——使用LDA主题模型分析《中国日报》可能存在的主题——分析各主题间的概率分布——分析《中国日报》在YouTube视频平台对外传播的现状与不足。

(二)LDA主题模型

在机器学习领域,LDA是两个常用模型的简称:Linear Discriminant Analysis 和 Latent Dirichlet Allocation。本文的LDA仅指Latent Dirichlet Allocation。 LDA在主题模型中占有非常重要地位,常用来进行文本分类。LDA主题模型是一种概率图模型,用于对文本预料中的主题进行建模和推断,相较于以往的人工筛选,既能提高效率,又不受主观因素干扰。LDA主题模型可以进行无监督学习,利用LDA主题模型对《中国日报》在YouTube上发布的视频标题进行分析,可以发现并推断标题主题。

(三)样本数据选择

本文基于对外传播视角,选择《中国日报》(China Daily)在YouTube视频平台发布的视频标题内容为样本,并利用网络爬虫技术随机抓取了2022年12月至2023年12月的视频标题,经过数据去重和排版后,共收集540个标题。

(四)文本预处理

将收集到的标题数据利用Google翻译软件进行翻译,并人工审核翻译结果,提高准确率。对中文文本进行分析前要进行分词处理,采用python中的jieba库对主题文本进行分词,并加入四川大学机器智能实验室停用词库和哈工大停用词表,保留有意义的实词,不过依然有部分专业名词会受非专业词的影响而受到分割,因此在停用词词库中还添加了“新冠肺炎”“COVID-19”“一带一路”“联合国海洋公约”“俄乌战争”等专业名词。

(五)主题分析发现

LDA主题模型为无监督机器学习,将处理好的列表数据上传至LDA中,通过设置主题数量则可以显示主题发现和各个主题的概率分布图。主题模型经过数据可视化后,将参数λ设置为1,关键词会以降序的形式排列,包括中国、外交部、美国、中方、经济等。

二、研究发现

(一)主题显示

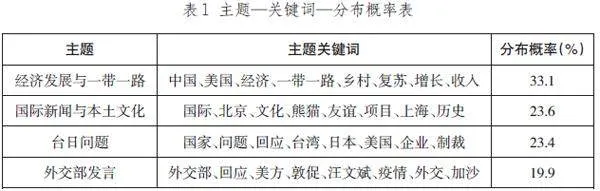

通过LDA主题模型对数据进行分析后得出四个主题,然后结合各主题的关键词和逻辑对这四个主题进行命名,tErAr21RQqk7EPz/gIPi9eTAb+0n69p1N24UX8Ojxfs=得出“经济发展与一带一路”“国际新闻与本土文化”“台日问题”“外交部发言”四个主题名称,表1列举了四个主题的分布概率和与各主题相关度高的关键词。

(二)报道主题分析

主题1——“经济发展与一带一路”的分布概率为33.1%,排名第一。受大型公共卫生事件的影响,2022年全球经济衰退,而2023年中国经济呈现复苏趋向。《中国日报》重视“一带一路”报道,旨在为加强沿线国家间的经济合作与互联互通,体现我国极为关注国际国内经济发展现状和影响。

主题2——“国际新闻与本土文化”的分布概率为23.6%。《中国日报》在YouTube平台上不仅会报道国际重大新闻事件,传递重要信息,履行媒体职能,也扮演塑造中国形象的角色。通过介绍本国历史、文化以及知名城市进行形象构建,让世界更好地了解中国。

主题3——“台日问题”的分布概率为23.4%。近年来中日经贸合作持续稳步发展但依然面临诸多考验,世界经济复苏缓慢,国际贸易增长前景不明朗,以美国为首的西方国家对中国的经济制裁还会持续,外部环境更趋复杂严峻和不确定。

主题4——“外交部发言”的分布概率为19.9%。外交部发言主要以回应记者提问为主,反对一切冷战思维和分裂对抗。同时外交部关注国家争端与冲突,围绕巴以冲突和俄乌战争,外交部呼吁停火止战,促进和谈。

三、《中国日报》对外传播现状分析

(一)建设性叙事,塑造国家形象

国家品牌是国家软实力的体现,而政治形象是国家形象的重要组成部分,所以在对外传播中传播好党和政府的声音,有助于塑造国家的政治形象[1]。《中国日报》在对外传播中尤其注重政治报道,有关国家主权、战争冲突、民族问题等都体现了国家的态度和立场,在YouTube平台上,《中国日报》坚定维护国家主权和领土完整,不干涉别国内政,对于战争、灾害以及国际事件,《中国日报》在抱有关切的基础上从中斡旋,积极给出可能的解决方案。另一方面,地域和文化差异让我国国家形象在外国人的认知和理解中存在偏见,通过积极的媒体传播,国家可以在国际社会中树立良好的形象,从而提升其软实力。

例如在世界气候变化议题上,经过词频统计,《中国日报》利用积极心理学和建设性叙事理念,在报道中多次出现了“reach(达成)”、“reduce(减少)”、“join(加入)”等具有情感倾向的动词,围绕中国作为主体在气候变化这一议题做了什么、正在以及将来要做什么,通过选取正向的词汇,描述了中国在气候变化上做出的努力,将中国塑造为气候治理推动者的形象;在中国作为参与者的报道中,出现了较高频次的“be willing to(愿意)”、“would like to(想要)”等意愿类词汇,表明我国是一个密切关注气候变化的国家,将中国塑造为愿意担当气候变化治理引领者的形象。以建设性叙事的方式来传播中国形象,能够在世界上引起更多人的共鸣,提高中国新闻媒体的公信力,增强中国新闻报道的可信度,从而向世界呈现一个更加真实、立体、全面的中国形象。[2]

(二)形成舆论声势,让世界听见中国

当下,经济全球化、政治多极化加速了世界格局的转型,经济增速的放缓带来了国际政治的多重矛盾。诸多因素影响下,国际舆情相较以往更为不稳定。习近平总书记于2018年在中央外事工作会议上指出:“纵观人类历史,世界发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果。”[3]因此需要从诸多国际事件的表象出发,通过深入的研究分析和战略判断,认清国内国际舆论场演进,掌握国际舆情的发展规律和方向。

在面对舆情时,《中国日报》体现了积极的回应态度,在全球公共卫生危机爆发后,虽然中国在抗疫层面取得了显著性成果,但依然遭到西方国家的污名化,《中国日报》能够及时回应,较多数量的发稿形成了舆论声势,报道了中国在疫情防控中的成功经验和国际合作的积极案例,通过数据和事实反驳负面报道。同时,《中国日报》还开设专题,分析国际社会对中国防疫政策的看法,增强信息的透明度。在俄乌冲突的问题上,《中国日报》强调了中国的中立立场,呼吁和平与对话。通过对冲突背景和各方立场的深入分析,力求向国际社会展示中国在国际事务中的建设性姿态,传达和平、合作、共赢的中国声音。

(三)搭建桥梁,促进文化交流

在心理需求和数字传媒环境变化的双重影响下,YouTube用户更易接受轻松有趣的视频内容,《中国日报》发布的内容中,文化和科技类内容的浏览量会明显高于国内国际新闻,例如视频《三星堆遗址出土的面具》《一起探索苏州丰富的文化和历史》《一起探索茶如何让世界着迷》的浏览量分别为5.1万、11万和24万;《街谈巷议:外国人称赞中国环保》《在享受空调的同时为应对全球变暖做出贡献》《人工智能——对这个行业来说是福音还是祸害》的浏览量分别为4.7万、2.1万和16万。因此,在对外传播过程中需要尽可能消除文化误解,通过共情传播的方式,将情感作为桥接不同文化的连接点,利用情感的天然亲近性拉进传受双方心理距离,利于达成不同文化背景下的传播受众对中国故事的理解、接受和认同[4]。

《中国日报》在文化、科技类主题中通常会以微纪录片或讲故事的方式来叙述,迎合YouTube平台的年轻受众,也让外国人以及海外同胞了解中国丰富的历史文化以及在科技创新上取得的成绩,达到更好的传播效果。《中国日报》不仅是窗口,也是促进国际交流与合作的有效平台,其在文化、科技、环保及人工智能等多方面的报道与传播,不仅搭建了中外沟通的桥梁,也促进了不同文化之间的理解与交流。

(四)助力稳定,维护国家安全

《中国日报》作为我国最重要的外宣平台,不仅致力于报道国内国际事件,对于中国的周边安全事件亦持有较为关注的态度。2021年日本政府宣布计划将福岛核电站冷却水处理后的核污水排入海洋,消息引发广泛关注和争议。《中国日报》采用了较为严肃和批判的语气,特别是在阐述核污水排海对海洋生态和渔业的潜在威胁时,使用了“(worry)担忧”、“(risk)风险”、“(hazards)危害”等词汇,强调了日本这一决定的潜在后果。另外,《中国日报》关于台湾问题的报道,引用官方机构的采访或话语,旨在维护报道的客观性与准确性。这种做法帮助受众获得更权威的信息,同时也使媒体自身在复杂的国际政治环境中保持立场的中立和专业性。通过这些措施,媒体能够更好地履行其信息传递的责任,促进公众对国际事件的理解与关注。

(五)记录精彩事迹,展现中国精神

《中国日报》近年来制作了大量有关中国自然生态、平凡人物、体育运动和非遗文化的微纪录片。这些自制纪录片不仅展示了中国丰富的文化和自然景观,也在国际传播中起到了积极的作用。例如《探索中国云冈石窟及其守护者》《中国乡村的孩子们如何通过足球实现梦想?》《书籍修复者触摸历史》《雷锋:传奇背后的人》等人物类纪录片,这类纪录片通常以个人故事为主线,使观众能够通过具体的人物经历,更好地理解中国的文化、社会背景和现实状况,激发观众的情感共鸣。此外,人物类纪录片通过展示普通人的生活、努力与成就,可以有效打破国际社会对中国的刻板印象,让受众看到一个更为真实和多样化的中国。

除了人物类纪录片,《中国日报》推出的系列纪录片还包括《寻找中国功夫》《神奇的中国》《话说中国节》等。例如《寻找功夫》寻访了北京、天津、河南、香港等地,通过四合院、少林古刹等标志性地点与功夫名家的影像交叠,探究功夫何以成为一门享誉全球的世界语言,展现功夫背后的中国哲学和价值观[5]。《神奇的中国》系列纪录片讲述了大量中国传统非遗,包括陕北剪纸、风筝、四合院、唐三彩、紫砂壶、苏州园林等,选取具有典型意义的非遗和地标建筑进行细致描摹,通过视听语言符号打造出媒介的文化仪式空间,使观众仿佛置身于传统文化展演的第一现场。

四、结语

《中国日报》作为我国对外传播的主流媒体在YouTube视频平台表现稳中有进,粉丝增速快,内容涉猎广泛,相较于以往更贴近生活,成功搭建了舆论平台,让中国媒体对外传播有声有色。本文通过文本数据的挖掘和分析,揭示了《中国日报》国际传播中的主题分布及其潜在影响力,不仅为理解《中国日报》的传播策略提供了新视角,也为研究中国在全球范围内的舆论塑造和文化传播提供了实践支持、拓展了应用视野。

注释:

[1]梁一戈.在对外传播党的主张中塑造中国良好政治形象[J].传播与版权,2017(02):173-174+177.

[2]沈国麟,朱忆翡.通过建设性叙事构建国家形象——以纪录片《中国面临的挑战》为例[J].国际传播,2020(06):31-38.

[3]习近平在中央外事工作会议上强调坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导努力开创中国特色大国外交新局面[J].中国纪检监察,2018(13):2.

[4]徐明华,李丹妮.情感通路:媒介变革语境下讲好中国故事的策略转向[J].媒体融合新观察,2019(04):14-17.

[5]张岩,周书怡.联结认同与建立共鸣:《中国日报》系列纪录片的国际传播空间叙事研究[J].对外传播,2024(04):73-76.

(作者单位:重庆师范大学新闻与传媒学院)

责编:姚少宝