无人直升机在应急救援领域的应用

我国航空应急救援缺口明显

2008年汶川地震,航空救援发挥了十分重要的作用,但同时也暴露出管理体制不完善、基础设施不健全、航空救援装备数量太少、机型不配套、缺乏救援专业队伍等一系列问题。2009年,中航工业科技委顾诵芬等20多名院士联名在《科技导报》上发表了“关于建立国家航空应急救援体系的建议”,提出制定“国家航空应急救援体系建设总体规划”“逐步开放低空空域工作计划”等实质性建议。经过10多年的发展,我国航空应急救援力量得到了快速发展,形成了以应急管理部主导,地方政府、军方、社会救助力量深度参与的应急救援运行模式。

我国航空应急救援装备以大型救援直升机为主,主要型号有AC313、AC311、米-26、米-171、卡-32等直升机。固定翼飞机有少量装备,主要有运-12、运-12IV型飞机。随着我国AG600大型水陆两栖飞机和新舟60灭火飞机研发成功,有望在未来几年内实现装备应用。无人机方面,国内现已基本形成了大、中、小应急救援无人机产品体系,应急管理部主办的应急装备之家网注册登记无人机产品已达400余型。目前,参与应急救援实战作业的主要无人机装备有翼龙-2H应急救灾型、AR-500森林浮空通信中继平台、CW-15复合翼无人机和以大疆为代表的各类多旋翼无人机。

我国高度重视航空应急救援体系建设,为深入贯彻落实习近平总书记关于加强航空应急救援能力建设的重要指示批示精神,应急管理部会同相关部门积极推进航空应急救援体系建设,注重统筹力量布局、完善保障条件、推进装备研发、不断提升航空应急救援能力。自2018年应急管理部成立以来,我国大中型航空救援直升机数量从70余架增加至目前的100余架,开展航空消防业务的省份从19个扩展至21个。按照《“十四五”通用航空发展专项规划》,到2025年底,全国开展航空应急救援的省份数量将达到25个。

我国地域辽阔,灾害频发且可预测性相对较差,现有应急救援航空装备数量相对较少,航空应急救援力量还不能满足应对我国境内“全灾种、大应急”等综合救援任务的需要。2023年10月24日,十四届全国人大常委会第六次会议审议通过了国务院关于增发1万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案,给予了航空应急救援力量发展实质性政策支持和行动支持。目前,按照党中央、国务院的统一部署,应急管理部正着手组建航空救援总队,科学论证航空救援力量部署,未来将逐步形成辖区先动、互相支援、全域机动的航空救援力量运用格局。

无人直升机应急救援优势众多

无人直升机作为我国航空产业发展和航空应急救援装备体系建设的重点之一,近年来在数次大型应急救援任务中发挥着重要作用。2023年7月31日,FWH-1500无人直升机连续多日支援北京抗洪救灾,执行灾情侦察、物资运输、通信保障等任务;8月4日,HY600无人直升机在北京抗洪救灾行动中携带空中基站升空,为受灾严重村镇恢复手机通信业务;8月6日,AR-500森林浮空通信中继平台多次飞入大兴安岭林区火场,有效完成火情侦察、定位、语音中继和通信等任务。

10月27日至30日,应急管理部组织AR-500C等多型无人直升机在四川木里开展了高原“三断”场景应急救援实战化测试验证,为极端条件下的无人直升机救援积累了宝贵经验。

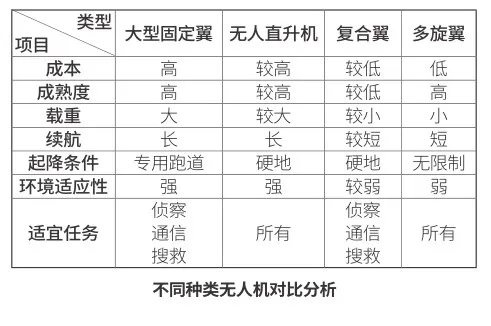

尽管目前无人直升机在应急救援领域装备的数量不多,但相较其他构型的无人机,无人直升机有足够的载荷能力和续航能力,适用的任务场景更多,效费比高,应用前景广。

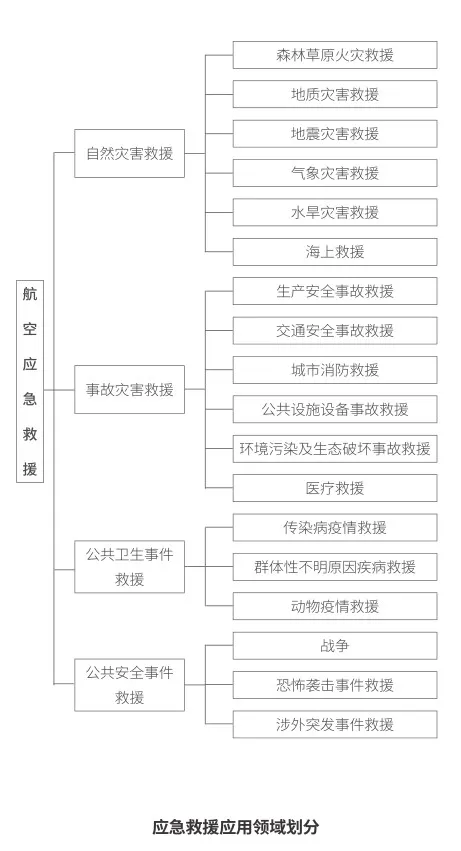

我国航空应急救援主要可划分为自然灾害救援、事故灾害救援、公共卫生事件救援、公共安全事件救援四大类。

其中自然灾害发生频率较高,此类航空应急救援占比大、作业类型繁多,是无人直升机应急救援作业的主要应用领域。地震、洪涝、火灾、山体滑坡、海上沉船等自然灾害发生时,无人直升机主要通过空中搜救、物资运输和信息传输等方式进行救援,主要包括察、联、运、救四大核心任务。

察——灾情监测

无人直升机可搭载机载可见光/红外、合成孔径雷达等高精度侦测设备,开展航拍、勘察测绘、监测及夜间飞行侦察,实现多源信息融合、受灾面积测算、受灾人员监测等功能,为灾情评估、指挥决策提供信息支持。

联——应急通信

当前,消防应急通信以350MHz 无线通信为主,以三级组网的方式实现各级之间的通信联络,使用4G 图传、卫星便携站以及卫星电话作为三级网的重要补充通信方式,基本满足中小型救援现场的通信需求。但在“三断”条件下的大型灾害现场,缺乏基础的通信设施或者原有的基础通信设施遭到破坏,通信环境复杂,无线信号盲区多,所需的通信保障时间长,辅助决策的信息量大,多方因素都将影响通信质量,应急通信保障面临巨大挑战。2021年7月,在河南郑州洪灾救援作业中,救援队伍遇到了诸多通信问题,如4G单兵网络中断后难以复连,卫星电话在移动中无法连接卫星,公网手台、手机、电话失去信号,350米手台传输距离极为有限,卫星通信车量少行难,“一主一备”的装备携行标准满足不了点多面广的救援实战需求,高温下带电设备因长时间作业出现故障的频次增高或停止工作。

无人直升机浮空通信中继平台是“三断”极端条件下确保通信畅通最为实用的装备。无人直升机通过搭载空中基站、卫星通信、宽带自组网等通信设备,可在“三断”极端环境下快速恢复公网通信,构建应急指挥通信专网,打通灾区“信息孤岛”和救灾指挥“生命线”。

运——物资运输

诸如地震、洪水等特大型灾害,往往伴随着道路交通破坏、阻断等问题,汽车运输可发挥的作用被大幅限制。无人直升机可以在野外狭小区域实现自主起降,搭载救援物资执行精准空投任务,既可以快速完成运输任务又能避免潜在的人员伤亡风险。

救——搜索救援

无人直升机可以利用空中广播、强光灯、智能识别光电吊舱等设备,对遇险被困人员展开空中搜寻、定位,智能规划逃生通道/救援通道,为搜救工作提供辅助决策。无人直升机还可搭载救援器材、药品和物资,在极端情况下为被困人员提供及时救助和伤员运输等。目前国内外已经开始尝试开发医疗救助无人直升机,如美国研发的DP-14无人直升机舱内配置有健康监控设备,可运载一名80千克左右的伤员。

应急救援无人直升机的发展趋势

以平台为中心走向以任务为中心

应急救援无人直升机的研发将逐步从“以平台为中心”过渡到“以任务为中心”。目前我国主要是基于现有无人直升机平台的能力来论证其在应急救援领域可以承担的作业任务。这种情况伴随着产业发展及应急救援领域的迫切需要正在逐渐发生转变。目前应急救援领域相关单位及无人直升机供应商都在积极开展不同条件下的应急救援应用场景研究,论证无人直升机在应急救援装备体系中应发挥的作用,确定其使命任务,进而围绕任务发展应急救援无人直升机。

从单机/单系统走向多系统协同

应急救援无人直升机的发展将更加强调“系统之系统”概念。无人机直升机将成为应急救援体系中的重要节点,与空中、地面等其他系统进行信息、指挥、任务协同。应急救援无人直升机系统的任务能力也将从大系统视角来评估。

任务能力从单一走向多元化

在我国“全灾种、大应急”综合救援任务需求下,应急救援无人直升机主要向高速长航时、结构模块化、系统协同化、控制智能化、网络安全化等方向发展,与之伴随的任务能力也将向多元化、综合化、协同化发展,以满足大范围、特殊环境下的综合救援需要。

构建无人直升机良性发展体系

增强原始创新、突破前沿技术

增强无人直升机行业原始创新,支持龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设创新载体,成为原创技术策源地。聚焦底层技术,突破前沿技术,在人工智能、5G通信、语音识别、图像识别等领域适应突破及应用。

围绕产业链,优化体系布局

健硕产业链是高质量发展的基础,依托军民融合发展战略,推动应急救援无人直升机产业链融合重组,实现跨行业协同发展。鼓励龙头企业成为产业链链长,联合上中下游、大中小企业融通创新。设立创新平台,增强产业基础能力,降低应急救援无人直升机全生命周期成本。

培育优秀企业家、科技人才、卓越工程师

人才是高质量发展的关键要素,培养更多具有家国情怀、使命担当和创新创造精神的优秀企业家,培养更多战略科技人才、卓越工程师和高技能人才,引领应急救援无人直升机高质量发展。

深化改革,做强做优做大无人直升机产业

深化供给侧结构改革,打破现有“科技-产业”二元结构,以国有资本为抓手,引入资本等市场要素,实现“科技-产业-金融”的高水平循环,推动科技创新和行业转型升级。

无人直升机是应急救援领域中最具实用价值的高端航空产品之一,其采购及使用成本相对较低,满足灾后恶劣环境下的使用需求,平台载荷能力强、航时长,近年来国内外几次无人直升机实战救援行动证明了其在应急救援领域具有极高的应用价值。

本文简述了我国航空应急救援力量发展现状,对无人直升机在应急救援领域的应用及发展进行了分析,并给出了相关的发展建议,具有一定的参考意义。