双相情感障碍躁狂发作患者循证护理的临床效果

【摘要】 目的 探讨循证护理在双相情感障碍(bipolar disorder,BPD)躁狂发作患者中的应用效果。方法 选取2022年1月至2023年12月医院收治的92例BPD躁狂发作患者为研究对象。按照组间性别、年龄、病程等基线资料均衡可比的原则,分为观察组和对照组,每组46例。对照组采用常规护理,观察组采用循证护理。比较两组患者的正性负性情绪自评量表(PANAS)评分、杨氏躁狂量表(YMRS)评分、社会功能缺陷筛选量表(SDSS)评分、心理弹性量表(CD-RISC)评分及护理满意度。结果 护理干预前,两组患者PANAS、YMRS、SDSS、CD-RISC评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。护理干预后,两组患者的PANAS、YMRS、SDSS、CD-RISC评分均改善,但观察组患者正性情绪评分、CD-RISC评分高于对照组,负性情绪评分、YMRS评分、SDSS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。实施循证护理后,观察组患者护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 在BPD躁狂发作患者护理期间,开展循证护理可降低患者的狂躁程度,改善患者的社会功能与情绪状态,提高弹性水平及护理满意度。

【关键词】 双相情感障碍;狂躁;循证护理模式;情绪状态;心理弹性

中图分类号 R473.74 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2024)17--04

双相情感障碍(bipolar disorder,BPD)是一种既有反复发作的躁狂或轻躁狂,又有抑郁发作的一类心境障碍[1]。BPD具有高复发性、高致残风险等特点,虽然规范的药物治疗能够控制患者的病情,但缓解期患者的生活质量、社会功能等仍可受到显著的负面影响[2]。研究发现,除药物治疗外,患者健康行为相关护理措施的调整,以及情绪管理方案的应用,皆可对BPD患者的临床症状、生活质量产生影响[3-4]。循证护理是以患者为中心,借助研究证据与临床护理经验,制定解决临床实际问题的护理措施[5]。针对BPD患者躁狂发作过程中的主要护理问题,采用“PICO原则”转化问题,并寻求有助于解决问题、改善护理质量的证据,既能够帮助专科护士更新自身的专业知识,也可为今后的护理决策提供参考依据。基于此,本研究将循证护理应用于BPD躁狂发作患者临床护理中,取得了较为理想的临床效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2022年1月至2023年12月医院收治的92例BPD躁狂发作患者为研究对象。纳入标准:年龄介于18~60岁;临床确诊为BPD,且符合躁狂发作的相关诊断标准。排除标准:伴严重血液系统疾病者;重要脏器功能不全者;有酒精、药物依赖史者。按照组间性别、年龄、病程等基线资料均衡可比的原则,分为观察组和对照组,每组各46例。观察组男性25例,女性21例;平均年龄34.43±6.47岁,平均病程1.26±0.25年。对照组男性22例,女性24例;平均年龄33.62±5.26岁;平均病程1.34±0.37年。两组患者上述基线特征比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者及其家属对研究知情,并签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会审核批准(伦理审批编号:202407090002)。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组采用常规护理,内容包括:

(1)常规护理评估。判断患者的躁狂发作情况,结合家庭背景、既往病症发作情况、病史资料等进行综合评估,并将评估结果作为后续个性化护理计划设计的重要依据。

(2)用药指导及病情监测。遵医嘱用药,并密切关注用药前后患者主要症状的变化情况,以及对应药品的副作用情况,正确评估现行治疗方案的有效性、安全性,如实记录各项信息。

(3)情绪管理。高度重视负面情绪状态对BPD患者预后的影响,结合患者病情变化情况,通过口头鼓励、家庭支持、心理辅导等措施,缓解精神压力;在此基础上,通过积极心理学的相关理论及方法,帮助患者调整心态,并积极控制其他刺激因素。

(4)个体化训练方案。遵循个体化原则,根据患者的病症严重程度及用药后改善情况,合理设计社交技能、自我照护技能等相关训练计划,灵活采用个体训练、群体训练方式,逐步改善患者的心理状态及生活质量。

1.2.2 观察组采用循证护理,内容包括:

(1)提出护理问题,形成循证护理方案:参与循证的护士包括1名主管护师、4名护师。循证的基本过程为“确定BPD躁狂发作患者的护理难点,形成初步问题,并将其转化为结构性问题→按照检索的基本步骤寻找相关证据→从真实性、临床重要性、适用性共3个维度对手机的证据进行评价→合理应用证据,形成循证护理方案”。

(2)采用SBAR护理沟通模式:考虑护患双方有效沟通对后续护理的重要意义,按照SBAR沟通的基本原则,先全面了解患者的发病现状及背景,完善相关护理评估;在此基础上,对患者心境障碍加重、情绪状态变化的可能诱因进行分析,重点关注护理过程的安全性,警惕自伤或伤人事件。完成前期有效沟通及综合评估后,根据个体临床实际状况提供全面的指导服务,包括对患者的饮食及运动锻炼行为等提出合理建议,鼓励患者多与家属或沟通进行交流。

(3)情绪管理方案:以提高患者的情绪管理能力为主要目标,对患者进行为期5~6周的情绪管理指导,并根据患者的实际情况,制定个性化的情绪管理方案。住院期间,情绪管理指导的主要内容为帮助患者正确认识情绪,训练方式包括匹配表情卡片与情绪性词语、为影片片段中人物的表情选择合适的情绪性词语等;在患者能够正确理解情绪后,通过语言表达、书写表达以及情感体验等方式,帮助患者进一步理解复杂的情绪,并学会正确表达思想、情绪;最后,引导患者学习情绪的宣泄方式,以及减轻心理压力、缓解负面情绪的各种方式,包括音乐放松疗法、注意力转移法、正念冥想训练等,并鼓励患者在正确应对负面情绪后分享内心的真实感受。

(4)以日记为基础进行心理教育干预:对常规情绪管理方式不能显著改善心境障碍的患者,采用日记式心理干预,通过面对面交流或者微信沟通等方式,告知患者日记的主要内容以及书写要求等,确保专科护士能够根据日记内容评估患者现阶段存在的心理问题,继而制定针对性的心理干预方案。日记的基础性内容包括服药情况(服药方法,主动或被动服药)、娱乐活动的参与情况(娱乐活动的方式,主动或被动参与,参与后的内心体验等)、印象深刻的生活事件、当日的情绪波动等。根据患者的家庭背景以及患者对护士的信任度,由护士或患者家属查阅日记内容,并从中提取重要信息,将其作为后续心理教育、针对性情绪疏导的重要依据。

(5)定期开展团体活动:根据患者的就诊时间、治疗进程等进行合理分组,各小组的人数为6~8人,并成立微信群,以便及时告知团体活动的相关内容,或了解患者的反馈信息。活动形式包括专题知识讲座与经验交流、人际交往训练等,间隔1~2个月开展1次,由专科护士提前设计活动方案,每次活动的时长约为30~45min。

1.3 观察指标

(1)情绪状态:采用正性负性情绪自评量表(PANAS)[6]作为评估工具,该量表分为正性情绪(10条目,1~5分)、负性情绪(10条目,1~5分)2个部分。正性情绪得分越高,则患者的情绪越愉悦;负性情绪得分越高,则患者的主观感受越差。

(2)躁狂水平:躁狂水平评估采用杨氏躁狂量表(YMRS)[7]进行评价,得分与患者的躁狂水平呈正相关,6分为临界值。

(3)社会功能:社会功能评估采用社会功能缺陷筛选量表(SDSS)[8]进行评价,该量表共10个条目,总分20分,得分越高,则患者的社会功能缺陷越严重。

(4)心理弹性水平:选用心理弹性量表(CD-RISC)[9]作为评价工具,该量表共5个维度,25个条目,采用0~4分评分。得分与患者的心理弹性水平呈正相关。

(5)护理满意率:采用本院自行设计的问卷进行调查,总分100分。根据得分将满意度分为满意(90分及以上)、较满意(60~89分)、不满意(60分以下)。护理满意率=(满意+较满意)例数/观察例数×100%。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 25.0统计学软件进行数据分析,计量资料正态分布的用“±s”表示,组间均数比较用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者PANAS评分比较

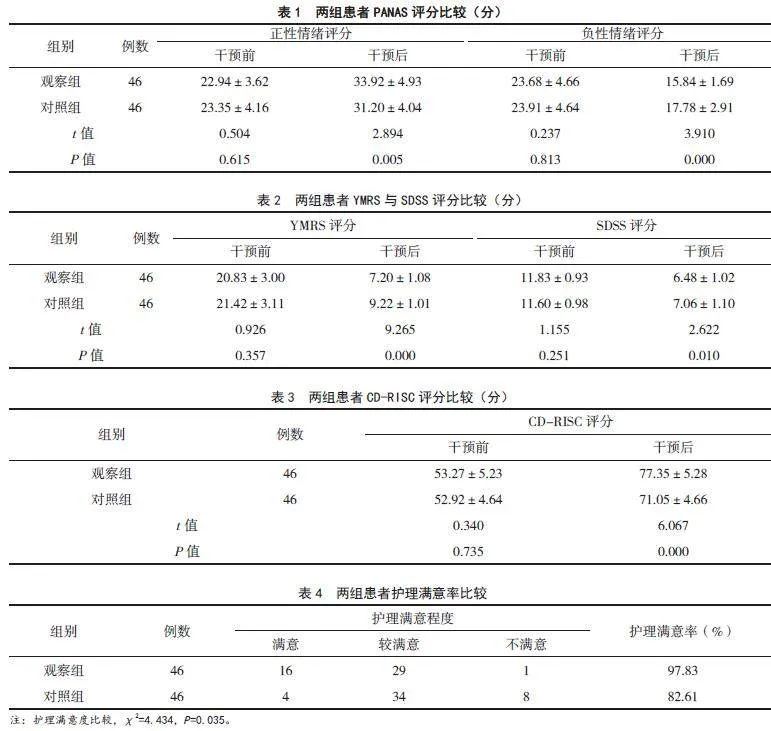

护理干预前,两组患者PANAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者PANAS评分均改善,但观察组患者正性情绪评分高于对照组,负性情绪评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者YMRS与SDSS评分比较

护理干预前,两组患者YMRS评分、SDSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者YMRS评分、SDSS评分均改善,但观察组患者YMRS评分、SDSS评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者CD-RISC评分比较

护理干预前,两组患者CD-RISC评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)7ba79f77c53b7ed08c81f84681849e9d;护理干预后,两组患者心理弹性水平均提高,但观察组患者CD-RISC评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组患者护理满意率比较

实施循证护理后,观察组患者护理满意率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

BPD患者的病情干预是一项具有较高挑战性的医疗任务,因患者病情反复发作带来的一系列问题,在较大程度上增加了患者家庭的经济负担与社会负担。目前,药物治疗是控制病症发作风险的重要措施,但由于药物相关副作用以及患者情绪管理能力不足等因素的影响,仍有部分患者可能出现心境障碍加重、社会功能下降等问题。针对BPD患者病情发作期间的若干问题,国内部分学者提出了若干解决思路,如通过沟通模式的调整减轻患者的躁狂水平[10],利用接纳承诺疗法改善患者的社会功能[11]等。总结此类文献的护理干预措施,并与既往BPD患者病症急性发作时的护理经验相结合,确定当前条件下BPD患者情绪管理、病情控制的最佳证据,建立以患者为关注点的护理方案,对BPD患者整体护理质量的提升有重要意义。

本研究围绕循证护理模式的应用效果进行分析,结合既往研究证据,重点对护理沟通方式、情绪管理策略、心理教育方法以及团体活动4项内容进行了调整,并形成了较完善的护理方案。护理沟通方式调整的意义在于,能够尽快了解患者的关键信息,将其作为护理决策的依据,提高护理计划的针对性,而该过程中体现出的职业素养以及人文关怀,也可为双方和谐关系的构建奠定基础。陈静静等[12]发现,SBAR沟通模式的应用,可降低患者的YMRS评分。本研究中,观察组患者干预后躁狂程度明显低于对照组,与上述研究的结论一致。情绪管理是BPD患者综合护理的重要内容,其主要目标是提高患者的情绪管理能力,引导患者正确地处理情绪波动问题,降低生活事件或其他因素对患者造成的心理压力。既往有证据表明,对抑郁发作的BPD患者,情绪管理方案有助于改善PANAS评分,提高其正性情绪体验[13]。本研究中,观察组患者的正性情绪评分高于对照组,负性情绪评分低于对照组,提示循证护理方案中的情绪管理策略,能够影响BPD躁狂发作患者的情绪管理能力,帮助其正确处理负性生活事件。在情绪管理的同时,观察组患者还增加了日记为基础的心理教育干预,与常规心理疏导方式不同,患者书写的日记能够提供更加丰富的信息,帮助专科护士正确评估患者的现状,以及导致负面情绪的可能原因,这对后续心理教育内容的设计以及情绪疏导方法的选择等皆有重要参考作用[14-15]。本研究发现,两组患者的CD-RISC评分较治疗前均有改善,且观察组CD-RISC评分更高,提示心理教育干预方法的调整,能够影响患者的心理弹性水平。另考虑患者病情对其社会功能的影响,以及缺少人际交往活动可能带来的负面效益,本研究设计的循证护理方案还增加了团体活动相关措施,根据两组SDSS评分结果,定期开展团体活动,能够为患者的人际交往训练提供良好条件,逐步解决其社会功能缺陷问题。此外,本研究还发现,观察组患者对护理服务的满意率更高,即循证护理模式的应用,能够满足BPD患者的护理需求,改善其对护理服务的主观评价。

综上所述,循证护理能显著改善BPD躁狂发作患者的护理质量,提高其心理弹性水平与正性情绪体验,减轻躁狂程度与社会功能缺陷水平,且有助于提升患者的护理满意度。

4 参考文献

[1] Lane NM,Smith DJ.Bipolar disorder:Diagnosis, treatment and future directions[J].J R Coll Physicians Edinb,2023,53(3):192-196.

[2] 赵伟,王玉玲,刘志华,等.双相情感障碍患者生活质量评估及干预的研究进展[J].中华护理杂志,2022,57(2):170-175.

[3] 王莉,陈长浩,史玉珍,等.Cox健康行为互动模式干预对双相情感障碍患者临床症状、生活质量及机体炎症因子的影响[J].川北医学院学报,2023,38(10):1430-1434.

[4] 顾艳虹,施忠英,李华,等.基于情绪智力模型的情绪管理方案在双相情感障碍抑郁发作患者中的应用效果[J].中国护理管理,2022,22(7):1009-1014.

[5] 邢思思,段晓侠,袁玥,等.三甲医院护士循证护理实践知信行现状及影响因素研究[J].中华全科医学,2024,22(3):522-525,529.

[6] 万育辰,王化宁,吕辉珍,等.氨磺必利对精神分裂症伴抑郁患者正负性情绪、应对方式的影响[J].陕西医学杂志,2021,50(9):1131-1134.

[7] 汤秀成,丁跃庆,周娜,等.接纳承诺疗法对双相情感障碍患者疗效及社会功能的影响[J].国际精神病学杂志,2022,49(2):212-215.

[8] 郑飞霞,钱秀莲,徐裕.精神分裂症患者血清同型半胱氨酸水平与精神症状及社会能力的相关性研究[J].中国基层医药,2022,29(2):198-201.

[9] 朱芳珍,代丽,王玲玲.代币强化法对双相情感障碍患者的影响[J].齐鲁护理杂志,2022,28(17):62-65.

[10] 冯雪.现状-背景-评估-建议护理沟通模式对双相情感障碍躁狂发作患者躁狂水平的影响[J].山西医药杂志,2022,51(3):354-356.

[11] 汤秀成,丁跃庆,周娜,等.接纳承诺疗法对双相情感障碍患者疗效及社会功能的影响[J].国际精神病学杂志,2022,49(2):212-215.

[12] 陈静静,郭宁宁,刘肖肖.SBAR护理沟通对双相情感障碍躁狂发作患者认知能力和生活质量的影响[J].临床护理杂志,2020,19(2):24-27.

[13] 顾艳虹,施忠英,李华,等.基于情绪智力模型的情绪管理方案在双相情感障碍抑郁发作患者中的应用效果[J].中国护理管理,2022,22(7):1009-1014.

[14] 龚丹杰,周金静,王海霞.日记式心理教育干预对双相情感障碍患者正负性情绪及生活质量的影响[J].西部中医药,2022,35(6):132-136.

[15] 田琴.日记式心理教育干预在复发性精神分裂症患者心理治疗中的应用[J].国际护理学杂志,2020,39(6):1018-1021.

[2024-05-07收稿]