诗意中秋话团圆

中秋,作为中国的传统佳节,于我们的含义总是不同,它似乎更加饱含思念,也隽藏着更多的古韵和意象美。千百年来,人们拜月赏灯,庆丰祈福,团圆欢聚,在画舫游廊上饮桂花酒奏乐高歌,在市坊间猜灯谜,逛集会……中秋节承载着人伦孝悌的血脉亲情,寄托着国泰民安和社会和谐的美好愿望,具有浓厚的历史文化底蕴。从古至今,中秋节习俗传承不息,并被赋予新的含义,强烈地体现着中华民族共同的文化和价值取向,凝聚着共同的民族精神。

中秋节的那些仪式感

仲富兰

又是一年花好月圆时,中秋佳节如约而至。作为中华民族沿袭数千年的传统节日,中秋承载着人们对月圆人团圆、平安阖家欢的美好期盼。嫦娥奔月、金蟾玉兔、吴刚折桂的古老传说,以及祭月、赏月、品月饼、赏菊赏桂、饮桂花酒、燃灯等中秋习俗,不仅丰富了中秋节的文化内涵,也为我国的民间节日增添了多样的色彩。

那么,中秋节有着怎样的由来与演变?过中秋有哪些需要讲究的仪式感呢?

中秋节的历史变迁

中秋(又叫月夕),从上古时代就有的月神信仰衍变而来,逐渐发展为流传几千年的敬月之风与祭月习俗。而中秋成为节日,是唐宋以后的事。

隋唐时代的繁荣,逐渐激发了民间在仲秋祭月时节的玩赏之风、赏月之风和民间流传的祭月风俗逐渐合流,诗歌勃兴,科举开考,无数背井离乡的学子,在丹桂飘香的时节由“举头望明月”的月神祭祀,由纪而祭,由祭而庆,人们并不十分刻意追求在中秋祭月,所以,最接近秋分点的一个满月日,就成了秋月祭赏之节最佳的选择。

唐宋文人中秋玩月多伴随着宴饮聚会,这一形式也为民间所效仿。到北宋中期,形成了以文人官僚的诗筵笔会和市民宴饮玩乐并行的大众化的节日。但宋代山河破碎,外敌侵扰,中秋的节义有了更不一般的内涵,中秋的圆月弥足珍贵,“团圆”的特征及其象征意义被凸显出来。

“祭月”与“团圆”,才使中秋节的习俗内涵变得完整而更富意义。“明月几时有,把酒问青天”的祭月情感与“但愿人长久,千里共婵娟”的团圆期盼合二为一,奠定了中秋节日文化的基本内涵。

由此可见,中秋节是“祭月节”,也是“团圆节”。

如何拜月请神?

中秋的月亮特别的皎洁、明亮与圆满,具有象征性的意义。祭拜月神(民间也叫太阴星主、月姑、月宫娘娘)时,祭月的人家先朝月出的方向,设下供案,陈列一些应时的瓜果,再加上清茶、素油、月饼、糖果等祭品,等月亮升起,便燃烧斗香(斗香是以线香编成斗形,中纳香屑),全家人恭拜。

民间传说,一到中秋,诸神都出游赏月,他们也乐于到人间和凡间的人们打交道。这些神明中有篮神、桌神、月姑、八仙等,据说请到了神明,可以造福人间,消灾避难。当然,这不过是一种神秘而有趣的游戏而已。

既然天上神仙在中秋节这天都要下到人间凑热闹,人间自然也相应地有欢迎的表示,于是各地都有一些娱神的节目。如福建、安徽等省的一些地方在中秋节这天,人们扮演杂剧以娱神。农历八月十五这天恰巧也是土地神的生日,人们在过中秋节的同时,感于一年辛劳,收获在望,自然要酬谢土地神和暗中保佑自己的祖先。

古人是崇拜月亮的,每当八月十五中秋月圆时,人们就要借助圆圆的满月,来祈求自己家庭团圆和睦,吃圆圆的月饼,喝甜甜的桂花酒。这时是不分男女的,大家同吃同喝。每当这时,家庭中的女性便要祭祀太阴星君,拜月亮。未婚女性拜月也希望那位传说中专为男女青年姻缘牵红线搭鹊桥的月老儿,为自己牵上一位如意郎君,过上幸福美满的婚姻生活。已婚妇女则希望有着神秘莫测才能、同样是女性的太阴星君能够保佑自家夫妻和睦,儿女孝顺,团团圆圆,合家欢乐。

为何品尝月饼?

中国城乡各地的民众,乃至遍布世界各地的华人侨胞,中秋节这天都有吃月饼的习俗。民间谚语说“八月十五月正圆,中秋月饼香又甜”,月饼成为中秋节的一个象征。

“月饼”一词,最早见于南宋吴自牧《梦粱录》中,那时月饼只是像菱花饼一样的饼形食品。后来逐渐变成圆形,寓意团圆美好。明代《西湖游览志》:“八月十五日谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆之义。”

作为祭月的月饼,是奉祀月神的祭品。人必须在月神“享用”祭品之后才能吃,神主享用后,祭者以“馂”结束,就是“神仙吃后剩下的残羹剩肴”来结束整个祭祀礼仪。从祭月到分食月饼,是汉民族中秋节祭月的完整习俗。中秋节之夜,人们以月饼、西瓜、各色水果等奉献给月神,在月神“享用”后人们再分切月饼。

除了月饼,中秋节还有独具特色的祭月用品。如月光纸和兔儿爷等。据明代《帝京景物略》记载,这种月光纸,上部画有月光菩萨像,下部绘玉兔捣药及月宫图案,到了清代改称“月光马儿”。另有一种兔首人身的泥塑,叫兔儿爷,它产生于明末,盛行于清代,既是祭品,也是中秋的儿童玩具。

为何走月赏月?

祭月之风产生了游赏之俗。赏月又叫玩月,是中秋节最重要的节日活动之一。唐时文人便有赏月的习惯,至宋代正式形成中秋节。《东京梦华录》有记载,古时中秋游赏,形式丰富多彩。富者多搭彩楼,贪者多寄圩酒楼,好游者则或登于山、或泛于水,必备核肴酒浆,文人赋诗,俗士讲古,通宵达旦。良辰、美景、美酒、美食,佳节尽欢。

中秋月皎洁明亮,晶莹夺目,清爽明澈,也是人们开展多种游乐活动的大好时节。例如玩兔儿爷是孩子们喜爱的活动,在广东则有“树中秋”的习俗,各家用竹条扎灯,形状多样,夜间点燃,相互连接,用绳索系在竹竿上,然后挂在高处以庆中秋;在闽南则有“烧塔仔”活动;在江南一带,因为江河湖泊纵横交错,“夜半湖生看串月,几人醉倚望河亭”。“湖光看串月”“走月亮”也是一件人间美事。

清末民初,中秋之夜晚,上海的“陆家石桥”,桥上游人如织,争相观赏,桥下皎月倒影,被荡漾的河水摇曳着,一会儿散作晶亮的碎片,一会儿又聚作洁白的“玉盘”,自成一道美妙的风景。李行南《申江竹枝词》里收有“石梁夜月”的描写:“携伴良宵出城去,陆家桥上月如霜。桂樽环饼答秋光,处处氤氲朝斗香。”“走月亮”过中秋,有境界自成高格……

为何要饮桂花酒?

桂花酒在中国有着十分悠久的历史,从屈原《九歌·东皇太一》所写“蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆”即可知道,春秋战国时期人们就在酿饮桂花酒。

中秋节饮桂花酒的习俗究竟起源于何时何地,目前尚无定论,但从现存古诗文大可推之于唐或之前,如颜真卿写道:“桂酒牵诗兴,兰釭照客情”,而“吴刚伐桂”的神话也常用来解释桂花酒的来历。

桂花本身也是一味中药,俗谓桂花乃百药之长,浸有桂花之酒,有开胃醒神、健脾补虚之功效,因言“饮之寿千岁”。在中秋节这一团圆日饮桂花酒,不仅具有强身健体之实效,还有向月神祈求延年益寿之意蕴。

中秋节也要赏花灯?

在中国的岁时节日中,人们通常把春节、元宵节和中秋节称为“三大灯节”。然而在人们的印象中,似乎元宵节要赏花灯,春节和中秋节的“灯”元素就少了很多。但中秋之夜,明月如水,人们还是会以燃灯助兴,以为娱乐。中秋花灯品种繁多,灯市上各色花灯争奇斗艳,猜灯谜也是民间喜爱的中秋娱乐。有的地方还有西瓜灯、橘灯、柚子灯等中秋燃灯。这些“灯”的制作、使用模式及寓意与元宵节完全不同。它们多以真实的瓜果及建筑材料临时制作,很大程度上是为了趋吉避凶,有彰显丰收之意。

月桂花香

朱七七

“桂子月中落, 天香云外飘。”农历八月,又被称为桂月。这时桂花开得正欢,走进江南小巷,微风拂来阵阵桂花香,淡雅而不疏狂,“虽非倾国色,却是恼人香”。

桂花,又名“木犀”,是中国传统观赏花木。事实上,世界上以“桂”命名的植物多达千种,其中有三种最为著名——樟科月桂、樟科肉桂和木犀科桂。前两种以香料、药材闻名于世,最后一种才是我们熟悉的桂花。

关于桂花的记载最早出现在《山海经》中,南山经中的第一山招摇山,“临于西海之上,多桂”。据考证,招摇山在广西桂林,其南郊甑(zèng)皮岩洞穴新石器时代早期遗址中,曾发现桂花花粉化石,证实桂花在我国生长的历史可达到一万年以上。桂花的人工种植历史也有两千余年,汉朝上林苑内种有桂花,今天陕西汉中圣水寺内仍矗立一株汉桂。

桂花自古就是美的化身,《吕氏春秋》称赞“无之美者,招摇之桂。”无之美者是什么样的呢?建安才子曹植给了我们答案,“桂之树,桂之树,桂生一何丽佳。扬朱华而翠叶,流芳布天涯。”朱华翠叶流芳天涯,作为最早写桂花的诗,曹植的这首《桂之树行》写出桂花自然之美,美在桂树团团花叶葳蕤香气袭人。

在唐代人眼里,桂花美在凌霜耐寒,有君子之德。桂花生在四季温润的江南,秋季盛放时香满天地,冬季严寒时依旧枝叶葱茏。唐代诗人中最喜爱桂花的当属白居易。相传白居易从杭州转任苏州刺史时,因喜爱桂花,特地把杭州天竺寺的桂花移种到苏州城东,“子坠本从天竺寺,根盘今在阖闾城。当时应逐南风落,落向人间取次生。” 忆起江南,“最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?”风景旧曾谙的江南,念兹在兹的还是天竺寺里的桂花。看不到山寺桂子,就种一丛桂树在厅前,“天台岭上凌霜树,司马厅前委地丛。一种不生明月里,山中犹校胜尘中。”

在李清照的眼里,秉性温和、香远情疏的桂花就是花中第一。“暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。何须浅碧轻红色,自是花中第一流。梅定妒,菊应羞,画阑开处冠中秋。骚人可煞无情思,何事当年不见收。”

在中国古代神话传说中,关于桂花的,最著名的当属“嫦娥奔月”“吴刚伐桂”和“蟾宫折桂”。

“嫦娥奔月”的传说最早始于《归藏》。《归藏》是一部形成于中国远古时代的文化典籍,书中记载:“昔嫦娥以西王母不死之药服之,遂奔月为月精。”之后,西汉《淮南子》及其他典籍对此多有叙述,内容更为详尽。在《淮南子》中增加了嫦娥变蟾蜍的情节:“(嫦娥)托身于月,是为蟾蜍,而为月精。”《后汉书·天文志》注释称:“羿请无死之药于西王母,姮(嫦娥)窃之以奔月,是为蟾蜍。”美女变蟾蜍,是对嫦娥偷吃不死药的一种惩罚。嫦娥居住的月宫也就被称作蟾宫。

“吴刚伐桂”传说出自唐代《酉阳杂俎》:“旧言月中有桂,有蟾蜍。故异书言,月桂高五百丈,下有一人常斫之,树创随合。人姓吴名刚,西河人,学仙有过,谪令伐树。”后人认为,桂树的“树创随合”是古人根据月亮的阴晴圆缺想象出来的,以体现月亮和桂树是两位一体、长生永恒的。

“蟾宫折桂”一说则来自《晋史·郤诜传》。该书称,晋武帝泰始年间,吏部尚书崔洪举荐郤诜当左丞相。据说晋武帝让郤诜作自我评价,答曰“臣今为天下第一,犹桂林一枝”。晋武帝大笑并嘉许他。唐代以后,科举制度盛行,蟾宫折桂便用来比喻考中进士。后来“桂林一枝”成为出类拔萃、独领风骚的代名词。

桂花、桂树与月亮如此密切的关系,是其他花卉所望尘莫及的。“桂子吹香清不眠,相逢还在翠屏边。一轮明月依人好,两载中秋特地圆。”再过几天,就是中秋节了,桂花树下,人影成双,邀明月举杯,品人间烟火,不正是我们向往的生活吗?

这些醉美赏月地,挑一个就出发

朱七七

中秋的月亮,自古以来都是文人墨客的灵感源泉;中秋那天,作为中华儿女,不管身在何处,总会想要抬头看看月亮、思念家人、期待团圆。

中秋赏月的习俗自古有之,赏月的地方又多有讲究,或深潭映月,或登山拜月,或大漠孤月……今年9月17日中秋之夜,中国都有哪些醉美赏月地?

山东济南·大明湖

“万顷长湖平似镜,四时月光最宜秋。”在月满星明、天朗气清的中秋夜晚,与家人好友一起,在泉城尽情逐月吧,大明湖绝对是值得推荐的一站。

在这里,你可以欣赏到作为济南八景之一的“明湖秋月”。听耳畔泉声,赏泉边月色,赏月的同时还能赏大明湖的夜景,夜风微凉,风景正好,如果来得早,还可以赶上超然楼的亮灯仪式,参与感满满。

山东泰安·泰山

“平分秋色一轮满,长伴云衢千里明。”中秋佳节,明月当空,在泰安,最好的赏月地莫过于泰山。这座气势磅礴,有着“天下第一山”之称的名山,在中秋月圆之夜,也仿佛收敛了气势,被一层静谧的气息所包围,令人更容易亲近。

泰山海拔高,能见度好,是观星赏月的绝佳去处,中秋月圆之夜,气势磅礴的泰山,被清冷的月光笼罩,静谧恬静,月光下的楼阁庙宇仿佛天宫的琼楼玉宇。

江苏南京·秦淮河

秦淮河是南京第一大河,秦淮河分内河和外河,内河在南京城中,是十里秦淮最繁华之地。秦淮河的源头有两处,东部源头出自句容市宝华山,南部源头出自溧水区东庐山,两个源头在江宁区的方山埭交汇,从东水关流入南京城。秦淮河由东向西横贯市区,南部从西水关流出,注入长江。相传秦始皇东巡时,望金陵上空紫气升腾,以为王气,于是凿方山,断长垅为渎,入于江,后人误认为此水是秦时所开,所以称为“秦淮”。

“淮水东边旧时月”,这里赏月既可站在高城墙上,也可坐在秦淮河画舫中,体会桨声灯影的感觉。秦淮河畔赏月最好的地方是文德桥。传说唐代大诗人李白曾在文德桥附近酒楼饮酒赋诗,只见皓月当空,银辉泻地,便趁着酒兴上文德桥观景。突然,他发现月亮掉在水里,便醉意蒙眬地跳下桥去,欣然张开双臂捞月,水中月亮被剖成了两半。从此,每年那天的夜晚,人们都争相来文德桥观赏半边月。

甘肃敦煌·月牙泉

敦煌市鸣沙山·月牙泉风景名胜区地处敦煌城南五公里处,千百年来以山泉共处,沙水共生的沙漠奇观著称于世,被誉为塞外风光之一绝。鸣沙山的神奇之处在于白天游人登山下滑,将大量的流沙从山顶滑下来,但一夜之间,这些沙粒又可凭借风力重新回到山顶,恢复原来的形状。古文献中也有“经宿吹风,辄复如初”的记载。

月牙泉地处鸣沙山的环抱之中,因形状酷似一弯新月而得名,也有“沙漠第一泉”之称,如古诗所云“沙夹风而飞响,泉映月而无尘”。“一弯如月弦初上,半壁澄波镜比明。风卷飞沙终不到,渊含止水正相生”。在沙漠里看月亮,没有光污染和高楼遮挡。爬上沙丘,你会感觉看到了巨大的月亮,还能看到苍穹为背景的繁星。

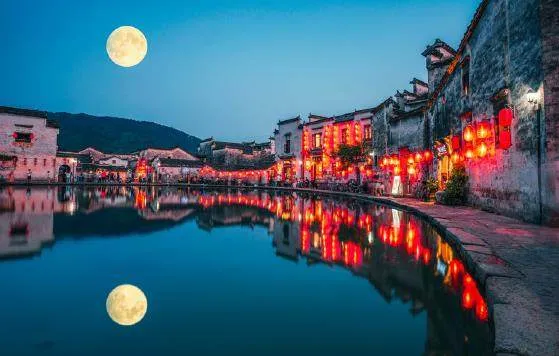

安徽黄山·宏村

宏村位于安徽省黟县东北部。它背倚黄山余脉羊栈岭、雷岗山等,地势较高,常常云蒸霞蔚,时而如泼墨重彩,时而如淡抹写意,恰似山水长卷,融自然景观和人文景观为一体,被誉为“中国画里的乡村”。特别是整个村子呈“牛”形结构布局,更是被誉为当今世界历史文化遗产的一大奇迹。历经数百年,一幅牛的图腾跃然而出。这种别出心裁科学的村落水系设计,不仅为村民解决了消防用水,而且调节了气温,为居民生产、生活用水提供了方便,创造了一种“浣汲未防溪路远,家家门前有清泉”的良好环境。

中秋之夜,漫步宏村,明月从东山升起,大如圆盘,洒在宏村的南湖月沼上,站在画桥,荷香满塘,在纯净的月光中,感受宏村美好的月光。走进月沼,天上月、水中月,这景让人怀乡怀旧。走累了可以驱车到奇墅湖边,湖边山间起雾了,透过薄雾远远望去,梓路寺传来暮鼓的声音。那无遮无拦的夜空碧色如洗,灿烂的星斗像钻石一般闪闪发亮,而那一轮圆润的明月静静地挂在天上,高远而深邃。

云南·泸沽湖

泸沽湖素有“高原明珠”之称。湖中各岛亭亭玉立,形态各异,林木葱郁,翠绿如画,身临其境,水天一色。中秋之夜,摩梭少女的风姿,独木轻舟的典雅,此起彼伏的渔歌,这“湖上三绝”再加上中秋一轮倒映湖中的明月,这种美好,想象便知。闲情信步,临风听暮蝉。眼前横卧的泸沽湖真的像极了天地间的一颗眼泪。静静地依在湖畔的船头,将自己融入在这一片宁静,“江畔何人初见月?江月何年初照人”。

浙江杭州·西湖

西湖经典十景中就有两个与月亮有关:“平湖秋月”“三潭印月”。中秋月明之夜,泛舟湖上,尽可领略“烟笼秋水月笼纱”的诗般意境。三潭印月是西湖三岛之一,也是自古以来的赏月胜地。中秋佳节,在塔里点上灯烛,洞口蒙上薄纸,灯光从中透出,宛如一个个小月亮,倒影湖中。待到皓月中天,月光、灯光、湖光交相辉映,月影、塔影、云影融成一片“一湖金水欲溶秋”的景象。

立秋之后,为什么要晒秋?

朱七七

立秋是秋天的第一个节气。俗谚云:“时至立秋年过半,日月如梭转瞬间。”《管子》也有“秋者阴气始下,故万物收”之句。立秋之后,暑热寒凉交替,阴阳互转,自然界万物随着阳气下沉而收敛,从繁茂趋向成熟。

为什么要晒秋?

晒秋是一种典型的农俗现象, 具有极强的地域特色。其实,晒秋节在有些地方也称“洗晒节”。农历六月初六这一天,汉族民间传说东海龙王每年的这天要出水晒鳞,人们也在这一天洗晒衣服,以求吉利,因此这天又叫洗晒节、晒衣节、晒书节、晒经节等。

每年的农历六月初六,南方地区,这时天气非常闷热,再加上值雨季,气候潮湿,万物极易霉腐,人们也在这一天洗晒衣服,以求吉利。

随着果蔬的成熟,每年农历九月初九,南方很多地区进入了晒秋最旺季节。 这种习俗主要流行于我国南方的一些地区, 尤其是山区。 晒秋的起源与当地的地形和气候条件密切相关。由于这些地区地势复杂, 村庄平地极少, 村民们不得不利用房前屋后及自家窗台、 屋顶等空间, 通过架晒或挂晒的方式晾晒农作物。 久而久之, 这种生活方式逐渐演变成一种传统农俗现象, 即“晒秋”。

晒秋不仅是一种储存农作物的方法, 更是一种庆祝丰收的仪式。 在秋天, 农民会将自己的农作物如玉米、 辣椒、 豆类等拿出来晾晒, 以此来展示他们的丰收成果, 同时也寓意着对新一季丰收的祈愿。 这种习俗在湖南、 江西、 安徽等地区的村庄中最为盛行, 其中江西婺源篁岭古村的晒秋活动, 已经成为当地一道独特的风景线, 每年吸引众多游人前来赏秋拍摄。 “晒秋”作为篁岭文化根基——是村民们的农俗日常,也是农民丰收喜悦的呈现,更是独一无二的“最美中国符号”。

立秋的其他习俗活动

躺秋

“躺秋”在有些地方也叫做“卧秋”或者“睡秋”。例如在江淮一些地方,人们在立秋这一天,会选择一个阴凉的地方躺一躺,表示夏天即将过去,暑热难当无法安眠的日子即将过去,天气慢慢转凉,可以好好安睡了。另外也寓意着夏天繁忙辛苦的生产已经过去,到了秋天,可以稍微松口气歇一歇了。还有一种说法就是夏天多会“夏瘦”,秋天到来,多躺一躺,有利于把夏天瘦掉的肉长回来。

摸秋

江苏盐城北部地区有一个“摸秋”的习俗。在立秋前一天晚上,人们可以在公共或私人果园里随意摘取各种水果,而无论损失多少主人都不会生气。有些果园主人甚至还会专门为晚上来摸秋的客人准备许多成熟的水果。

秋社

秋社原是秋季祭祀土地神的日子,始于汉代,后世将秋社定在立秋后第五个戊日。此时收获已毕,官府与民间皆于此日祭神答谢。宋时秋社有食糕、饮酒、妇女归宁之俗。唐代韩偓《不见》诗:“此身愿作君家燕,秋社归时也不归。”在一些地方,至今仍流传有“做社”“敬社神”“煮社粥”的习俗。

吃“渣”

山东胶东地区流行立秋吃“渣”,一种用豆末和青菜做成的小豆腐,并有“吃了立秋的渣,大人孩子不呕也不拉”的俗语。秋天是胃肠道疾病的高发期,很多地区的民俗带有治病和祈求一年健康的寓意。四川、山东是这一类民俗的典型代表。

贴秋膘

民间流行在立秋这天以悬秤称人,将体重与立夏时对比。因为人到夏天,天气炎热没有什么胃口,饭食清淡简单,两三个月下来,体重大都要减少一点。秋风一起,胃口大开,想吃点好的,增加一点营养,补偿夏天的损失,补的办法就是“贴秋膘”。

犀牛望月 文物间的百年守望

李旭冉

“海上生明月,天涯共此时”,明月自古以来就是团圆、相思之情的寄托,是维系情感的特殊纽带。以月喻思,古人不仅将思念之情寄托于古诗之中,还将此种情感融入各类制作的器物之上。器物以其独特的“魔力”将情感定格,形成了亘古不变的百年守望。

光影千年:铜镜与镜架的历史

铜镜是古代生活的必需品,也是古代社会人们思想情感表达的重要“阵地”。铜镜最早起源于新时期时代的齐家文化,经过夏商周的发展,到战国及两汉时进入繁荣阶段,至隋唐时期铜镜制作技艺及其使用达到鼎盛,宋代缓慢发展,而到了元明清时期铜镜开始没落,逐渐被西方传来的玻璃镜所取代。铜镜在方圆之上表达了古人的世界观、宇宙观、人生观,也表现了古人对于团圆美满、幸福生活的美好追求。

随着铜镜一起出现的是它的使用方法。最为常见并且沿用时间最长的使用方法是手持。手持的铜镜一般尺寸较小,其背后有一镜钮,钮部有一孔可以系带或绳子,手执进行照面。其次是将镜子放置在低矮的镜台上。如顾恺之的名画《女史箴图》中就有对着镜台上的铜镜梳妆照面的画面。由于这种镜台体积小,所以可以用贵重材料制作,三国至南北朝文献中多有“纯银镜台”“玉镜台”的记载。宋代开始,镜台逐渐演化为镜架,让铜镜的放置及使用更为方便。而元明清时期随着民间文学、戏曲、故事的兴起及商品经济的发展,各种不同样式的镜架如雨后春笋般涌现,如鱼化龙镜架、鹿衔灵芝镜架等,各类镜架都蕴含着喜庆、平安、吉祥的寓意,与圆形铜镜放在一起更是相映成趣,将团圆美满、吉庆如意的情感表达得淋漓尽致。

犀牛望月:神话传说与艺术表达

镜架虽没有铜镜的关注度高,但是其已然成为当时思想文化、文学艺术等的重要表现,在明清时期,“犀牛望月”题材的镜架尤受欢迎。

我国自古以来就不乏浪漫主义的神话故事,而“犀牛望月”就缘起于神话传说。传说犀牛原来是天上的一位神将,受玉帝的指派,向下界传达起居规范,要求人们“一日一餐三打扮”。意思是注重礼仪。而犀牛到了凡间后就被花花世界扰乱了心神,将玉帝的旨意错误的传达成“一日三餐一打扮”。玉帝得知后大怒,将它贬下凡间。由于它思念天宫生活,一到夜晚就抬头望月,后衍生表达思念之情。由于神话传说的影响,犀牛也披上了神秘的面纱。唐代诗人李商隐的“心有灵犀一点通”中的“灵犀”指的就是犀牛。犀牛为神兽,因其角中有两条白纹贯通两端,所以后来文人墨客将其比喻恋爱中的男女心灵相通,后来也衍生出双方心念相通、心领神会之意。

故宫博物院收藏有一件明代“犀牛望月”铜镜架,犀牛一只前足弓起,其余三足呈跪卧状,头上有向后的独角,牛首作回首状,牛背部有一新月形架,架内有凹槽,可以放置铜镜。

山西祁县乔家大院有一面“犀牛望月”镜,只见犀牛跪卧回首状,犀牛背有月状祥云,上托一面巨大铜镜。它高两米重一吨,用东南亚的铁梨木雕刻而成,不但是乔家大院镇宅之宝之一,也是国家一级文物。

山东博物馆也有一件清“犀牛望月”铜镜架,整器作一犀牛趴伏回首状,犀牛身披璎珞,背部有一鞍,鞍饰花卉纹,鞍上驮一新月。通长47 厘米,通宽40 厘米,通高31.5 厘米。

传说是美好浪漫的,可现实往往是残酷的。“犀牛望月”正是如此。在古籍《关尹子·五鉴》中记载:“譬如犀牛望月,月形入角,特因识生,始有月形,而彼真月,初不在角。”意思是犀牛的角是弯曲的,且长在眼睛前部,所以看到的月亮都是弯弯的,比喻见到的事物不全面。故宫博物院藏“犀牛望月”铜镜架与这个故事相互呼应。但山东博物馆藏的“犀牛望月”镜架恰恰“反其道而行之”,此件镜架的犀牛,头上没有弯曲的牛角,所以回首望月可以看到月亮的全貌,故,此只犀牛达到了自己望月的目的,也看到了真实的月亮,可以说蕴含着圆满、美好之意。

守望圆满:铜镜架背后的情感故事

值得一提的是,清代由于玻璃镜的传入及使用,导致铜镜纹饰发生了巨大变化。清代铜镜镜背多为婴戏图、双鱼图、龙凤图、喜字等纹饰,皆为象征家庭美满、幸福安康、多子多福的吉祥纹饰。纹饰的改变往往带动着铜镜功能用途的改变,在清代多用作结婚时象征美满团圆。可以发挥想象,清代“犀牛望月”铜镜架上原来是摆放的何种纹饰的镜子。是象征“新婚之喜”的“喜字镜”?还是象征“龙凤呈祥”的“龙凤镜”?或是象征“子孙绵延”的“婴戏镜”?

虽然犀牛背后的月亮只是一弯新月,但是将蕴含着美好寓意的、浑圆的铜镜搁置在上后,与原本的新月融为一体,让人有一种花好月圆、破镜重圆之感,缺憾与圆满交织在一起,让情景变得如梦似幻,亦真亦假。但时隔百年,当时所放的铜镜已经无迹可寻,所以此只犀牛,回首遥望的不再仅仅是月亮,也是对原来那枚铜镜百年的守望,它也希望有朝一日能与那枚铜镜“再续前缘”。此件镜架跳脱出了成语故事中的本来之意,并赋予了这类镜架不同的具有浪漫内涵的解读之意,让其有了弦外之音:犀牛不仅可以望见新月,也可以望见满月,虽有缺憾,但缺憾是可以弥补的,破镜是可以重圆的,不管过去多久结局终将是团圆与美好的。

故事百转千回,到了现今,充满故事的清代“犀牛望月”铜镜架已经入藏山东博物馆,成为山东博物馆一件重要的馆藏文物。在博物馆中此件文物似乎将观众与展品间的那层冰冷的、厚重的展柜玻璃“融化”掉了,文物中的犀牛似一位无言的讲述者,默默地向观众诉说着自己对真实月亮的向往,对铜镜的思念,也诉说着原来使用者对团圆、美好、幸福的追求。