我是好孩子

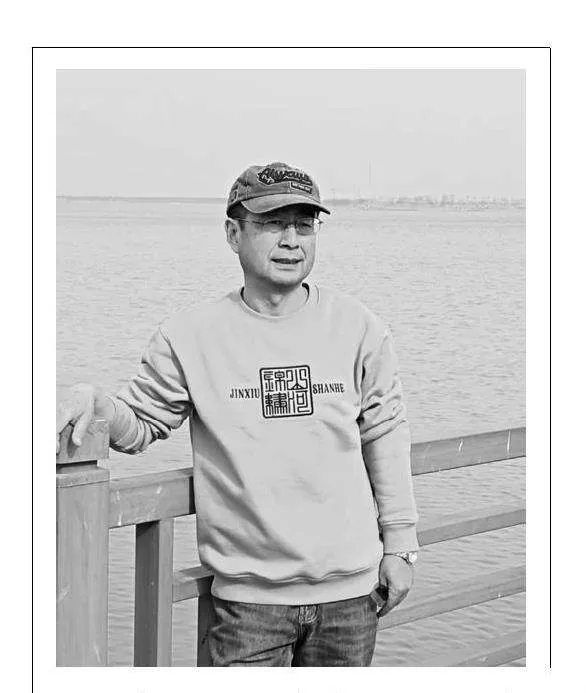

杨军民,甘肃泾川人,中国作协会员。作品发表于《人民日报》《长江文艺》《朔方》《飞天》《天津文学》《芳草》《星火》《安徽文学》《时代文学》《黄河文学》等报刊,被多种选刊选载,出版小说集《狗叫了一夜》。

冬天的天黑得很早,街道上的行人很快变得影影绰绰,他们哈着白气,急匆匆赶路。

孩子在如流的人群里急急地走着。孩子只有十二岁,个儿却长得很高,从后面看,已是一个有些魁梧的男人了。这得益于父母的遗传和足够的营养。

孩子一脸灰土,斜挎着书包,书包上也满是灰土。书包带子的一端已经断裂,他不得不用一只手拽着,才勉强把它挎在身上。如果是在白天,你会发现他的裤子上粘着一大块污泥。他的样子完全像一个逃兵,或是一个刚打完架的坏孩子。

与落拓的外表不相称的是他的表情,很愉悦的样子。他的胸腔里似乎正揣着一个盛满快乐的水盆,每走一步盆子里的水就荡漾一下,快乐就溢出来。溢到脸上,他的两个脸蛋就红嘟嘟的;溢到眼睛里,他的两只眼睛就亮晶晶的。他红红的脸蛋和黑亮的眼睛很快就融入到霓彩中去了,似乎满世界的霓彩都是红脸蛋和黑眼睛构成的。他走走停停,街道边出现了一个漂亮的门头,路口围起了一堆人,他都要稍微停顿一下,好像在这个夜晚,世界上的一切都与他发生了关联,一切都是那么美好,那么有趣,都值得他去逗留和探究。当然,他不会让这些占用他更多的时间,随后他会加快脚步,轻快的步幅把他的身姿衬托得敏捷而有力。

家属楼的灯光映入了眼帘,他听到了“咕噜”一声,那是他的肚子在叫,从没听见它叫得那么有力。一小时前,或者更早的时候它就开始叫了,那时候他太忙了,忽略了它,这时候,它持续叫起来了。对不起啊,今天饿着你了,他拍拍干瘪的肚皮,饿着了你就是饿着我呢!这么想着,他甩开步子,轻跑起来,刚才还星星点点的霓彩在他的眼睛两边拉成一道道彩色线条向身后跑去。他顺着街道跑了一阵,进了一条老巷子,七拐八弯就到了一栋筒子楼下面,他钻进一个单元,两条长腿滑旱冰般左右蹬几下就到了三楼。他喘着气敲响了他家那扇铁锈红色的门。

“咋才回来,你这是去哪儿了?”母亲一边把门打开,一边唠叨着,“看这一身土……”

他没来得及回答她的话,侧身往门里挤。他想喝水,最好是一杯滚烫的茶水;他想吃饭,最好是一碗热乎乎的汤面。

“你去哪了?咋这么晚?”母亲强调着,拽住了他的胳膊,眼圈红红的,怪怪的。他这才发现母亲的身后站着父亲,客厅里居然还站着爷爷和奶奶。他们齐刷刷地把目光投向了他。

孩子伸手扶着墙在鞋柜前换鞋,书包扑通一声掉到了地下。揣在胸腔的那盆水又荡漾起来,他眼里含着笑。他期盼着大人们问他,真问了,他又觉得就这么草率地说出来,似乎不够隆重。那件事在他的心里是那么重大,当然也许大人们并不那么认为。本来几句话就可以把事情说明白,他却止住了。他只是对母亲又笑了笑。

餐桌上没有连汤面,摆着一盘蒸饺子,还有一杯茶。不过都是凉的。孩子想先坐下来,好好吃个饱,然后再一点一点把事情说出来,像喝一杯咖啡,慢慢品才有味道嘛。他跨到了桌子前面,抓起一个饺子,塞进了嘴里。饺子的香气瞬间溢满了口腔。

母亲坐在他旁边,往茶杯里添了水。父亲的眼睛却睁得滚圆,问他去哪了。孩子还是那么温和地对父亲笑了一下。父亲已经把孩子的全身仔细打量了一遍:满脸的灰土,断了带子的书包和膝盖上的泥污,还有他的表情—那种温和的奇怪的笑在父亲的理解里是,这小子肯定又干了坏事,没办法解释才笑的!

父亲又连问了两次他去哪儿了。孩子使劲咽下嘴里的饺子,想把舌头腾出来GuaX4cprWZIeg0XvQd26EqD8s4DTj4TgSaZw3tX4x78=了再回答,父亲却已经失去了耐心。

“是不是又打架了?你这个坏小子!”

“没有!”嘴里的饺子还没吃干净,孩子的声音很含糊,让人感到他很怯懦。

“哪次打架你回家说是打架了?你还敢骗人!看我不打死你!”

父亲已经在偏激的思维里走得很远,他冲了过来。这么晚,这么狼狈,又不肯痛痛快快把理由说出来,除了打架还能是什么!父亲这么肯定地想着。孩子一直以来称不上一个好孩子,学习成绩一般,班上和家里的每件事他都喜欢掺和,显得那么烦人。他喜欢按自己的主张去做事,偶尔会打架。在大人眼里这样的孩子不是很顺从,又没有突出的成绩做掩护,当然不能算一个好孩子。仔细观察就会发现孩子其实对任何事情都是充满热情的,遗憾的是大人们似乎都缺乏那样的观察力,老举出一些成绩优秀但胆小如鼠,或是围着大人的屁股转的孩子的事迹,让他学。他学不了,他就是他自己。

对这样的孩子,母亲像一块海绵,她也是失望的,但她会蘸上温水,把他身上的污渍擦去,耐心地对他说你要怎么样怎么样。父亲则一半是海水一半是火焰,温和的时候他簇拥着你包裹着你,恨不得融化你;生气的时候他烘烤着你灼烫着你,恨不得吞噬你。

父亲变成火焰的时候眼睛里会喷火,拳头会轻易地挥起来。小时候孩子见父亲生气非常害怕,他会躲在母亲后面瑟瑟发抖。十岁以后他学会了抗争,这样,孩子给大人的印象就更像个坏孩子了。

父亲已经变成了火焰,他一下揪住孩子的衣领,由于用力,孩子领口下第一枚扣子绷掉了,弹力那么大,扣子一下打在了父亲的脸上。父亲瞬间恼怒如一头狮子,他把孩子从餐桌边揪起来,对着他的屁股就是一脚,踢得孩子打了个趔趄。

“干吗打人,干吗打人!”孩子也被父亲激怒了,青春的激情在胸腔间燃烧。他的脸涨得通红,如果父亲再打,他甚至会动起手来。母亲赶忙上来拉孩子,母亲一直是这样的,充当着孩子的保护伞,不同的是,今天她没有向着他。母亲说:“不回家也不说一声,家里人都急死了,你看看都几点了。这个毛病得改!”电视里正在播放着《焦点访谈》,不用看表孩子都知道快八点了。从五点半学校放学,到现在已经快三个小时了。

父亲看见孩子那么死倔,脾气更大了,一个劲地往前冲。奶奶爷爷都上来了,爷爷抱住了父亲的双臂,奶奶的手指头戳到了父亲的额头上:“你要打我孙子就先打我!”父亲一下愣住了,怒火瞬间变成了眼泪,在眼眶里激荡着,有一些迸出来,顺着脸颊流下来,“唉—”他叹口长气,忽然用拳在饭桌上擂了一下。饺子跳了起来,茶杯倾倒了,茶水顺着桌面漫延开来,扯成一条线流到了地上。

这一系列电光火石般的变故把孩子打懵了,那盆欢快的水变成了委屈的水,流进每一个毛孔。为什么这么对我,我怎么了?为什么?为什么?所有的委屈都幻化成了问号,在他脑子里上下飞舞,碰撞有声。终于,他也爆发了。

“你打,你打,打死算了!”

这么大的孩子还没有闹明白究竟为什么活着,为谁活着,很容易就说出了这样的话。这样的话对他是一种发泄,对大人是一种残忍,一种决绝。父亲几乎绝望了,失望地坐到沙发上,两只手抱住头,拳头轮番在脑袋上捶着。孩子饭也不吃了,大步流星地冲进了自己的屋子,“砰”一声,门在他身后呼啸着关上了。

那一扇薄薄的门板把争吵和愤怒关在了外面,孩子坐在书桌前,才有时间想一想事情的来龙去脉,委屈又潮汐般奔涌上来,眼泪如决堤的洪水般往外溢。“为什么打我,为什么?”这个问题杂草般在他脑子里疯长,喉咙里有什么东西哽着,然后他开始打嗝,一个接着一个。一时间,他悲伤得一塌糊涂,躺到床上,用被子闷住头,嘤嘤地哭了起来。

今天和平时并没什么区别。孩子上完了学校所有的课程,语文课上还回答了老师提的一个比较难的问题。那是个社会问题,连班上学习最好的学生都没答上,他却回答了上来,所以老师表扬了他,所以他今天的心情特别好。放学后他和同学小天在岔路口分了手。

马路牙子上坐着一个老头,头发花白,满脸皱纹,连下巴上的胡子也是花白的,看样子至少有七十岁了。老人看着灰蒙蒙的天空,目光直直的虚虚的,每看见一个人过来,他就把目光收回来,“告诉我,我的家在哪里?”他那落寞无助的表情把路人都吓着了,妇女们都躲着他走,有些还夸张地叫一声。男人们都不满地把被他抓过的衣角捋一捋,把袖子甩一甩,好像他是个双手沾满油污的乞丐,他的手一碰到哪里就弄脏了哪里。甚至有人悄声说:“疯子!”

不知为什么,看到那个老人,孩子一点也不害怕,老人抓住他的胳膊的时候,他顺势蹲了下来。他看见了老人眼里的无助,看见了他清瘦脸庞上的皱纹,老人一点都不恶,和爷爷的表情差不多,显得温驯又善良。

孩子说:“老爷爷,你怎么不回家呢?”

虽然才是初冬,下午已经很凉了,老人坐在石头上,冷不冷呢,孩子怜惜地想。

老头怔怔地看着他,混沌的眼睛里空空的没一点内容,老人说:“我忘了我家在哪了,你帮我找一找吧!”

孩子只知道小孩会迷路,会不知道家在哪里,原来老人也会不知道家在哪里。他觉得很奇怪,“老爷爷,你都这么大了怎么会不知道家在哪里呢?你是不是在逗我玩啊!”孩子想笑。老人怔怔地看了孩子一会儿,看得孩子不敢直视他的眼睛,老人缓缓伸出手指,指着自己的脑袋说:“我这里不好使了!我家住平房,家门口有一棵槐树,你帮我找找吧!”

孩子是一个对任何事情都感兴趣的孩子,老人的样子让他觉得好玩,老人的依赖让他兴奋。刹那间,他觉得自己长大了,他想他应该为老人找到家,像大人一样做点事。在这座城市里,平房很多,槐树也很多,老人的家到底在哪里呢?他不停地询问着老人,启发着老人,甚至把他的作业本递给他,老人说不出来兴许会写出来的。老人回答着他的话,绕过来绕过去还是那几句,纸上也没写下一个字。

老人的话逐渐少了,眼睛里的期盼却越来越浓。他很用力地抓着孩子的手,似乎怕他跑了。孩子想,看来只能报警了,孩子已经准备到拐角处的小卖店去打电话了。老人忽然想起了什么,双手在身上摸索起来。

“我身上有地址,我身上有地址!”老人开始变得很急躁。孩子开始帮老人掏衣兜,掏出了一条黏乎乎的手绢,掏出了一些零花钱,掏出了一盒香烟。终于在上衣胸兜里掏出一张叠得方方正正的纸条。小孩打开纸条,见上面写着:

各位朋友:

我的父亲患有老年痴呆症,如果走失,请打电话,或按以下地址送回,有重谢!

下面是老人的地址和他孩子的姓名、电话。

孩子拿着纸条到小卖店去打电话,电话铃响了,始终没人接。老爷爷的肚子一定很饿了吧,孩子这么想着,就从书包里掏出文具盒,从文具盒里拿出一张一元的钞票,给老人买了一个毛毛虫面包。那些零钱是孩子从父母给他的早餐钱里省出来的,从来都舍不得花。孩子是个玩悠悠球的高手,他想买一个纯银色的悠悠球去参加比赛。

老人果然饿了,接过孩子手里的面包,慌乱地撕不开封口,“慢点,慢点!”孩子一边念叨着,一边帮他把封口撕开。老人迫不及待地把面包塞进嘴里,又意识到什么似的,把咬了一口的面包往孩子嘴边递。

“我不饿,你吃!”孩子大度地推让着,肚子却叛变了,“咕噜”叫了一声。

太阳的脸蛋红彤彤的,枕在西边地平线的那两条铁轨上。夕阳把大地染红了,也把老人和孩子的脸染红了。孩子就那么专注地看着老人,看着他那么香甜地吃着。那一刻,他忽然有了一种很奇怪的感觉,他觉得他变成了一个妈妈,那个老爷爷变成了一个孩子。

老爷爷的家在城市外面,是一个矿区,孩子礼拜天曾去那里的一个同学家玩过,要坐2路车到终点,有大约半个小时的路程。

孩子把地址记在心里,扶着老人到了2路车站。他想把老人送上车,交给司机,他的任务就完成了,就可以回家吃饭了。

他把老人送上了车,看着老人坐好了,对司机说:“叔叔,这个老爷爷迷路了,他到矿区站,路上你照顾照顾他吧!”那时候正是下班高峰期,上车的人很多,司机不耐烦地说:“要坐就坐,不坐就下,那么大的一个人要你个小屁孩安顿,他自己不会操心吗?”

孩子的身子已经站起来了,听了司机的话,忽然有些不放心。再说自从上车,老人就一直拽着他的手,生怕他丢下他似的。他就坐在了老人的身旁,用零钱买了两张票。

车子沿着滨河路一直向西,驶过街道,驶过广场,驶过公园,驶过了最后一抹夕阳,终于看见了一片平房区。

高高矮矮的房子趴在并不平坦的山坡上,一律的红砖红瓦,房子挨着巷子,巷子挨着房子。

巷子是只容一辆小推车过去的甬道。家家都这样,一个模子刻出来的似的。

在车站下了车,老人又愣了好一会儿,他往东走走,又往西走走,“房子呢?槐树呢?”他嘴里念叨着—他还是记不清他家的那条巷子。孩子就搀扶着他,一路问一路找。不知过了多长时间,走了多少巷子,老人终于看到了他说的那棵树,他忽然甩开孩子的手,用和他的年龄不相符的速度跑了出去,嘴里喊着:“家,家。”

那时他们正在一段坡路上,老人一着急步子就有些踉跄,孩子跑过去扶他,两个人一起摔倒了,纠缠着滚到了坡底,都滚了一身的灰土。孩子的书包带子也揪断了,膝盖磕在一块石头上,好在都没什么大碍。老人并没有因此止步,爬起来,摇摇晃晃地跑过去敲那两扇关着的院门。

门开了,天还没黑透,院子里已经点着了灯,晕红的灯光下站着很多人,大概有十几个。他们一见到老人都群星捧月般围了上来,搀着的扶着的,嘘寒问暖的,有几个甚至抽抽噎噎地哭了起来。

孩子站在门外,不知道干什么好。如果是一个大人站在那里,那些人一定会猜到是他送老人回来的,他们肯定会千恩万谢的。可他只是个小孩,谁会想到是他把老人送回来的呢?大家谁也没理他,簇拥着老人进了屋,把院门关上了。

孩子在门外站了一会儿。和老人一起待了好几个小时,老人猛地一离开,孩子有一种丢了东西的感觉。天地显得很空旷,夜幕如一张青灰色的薄纱笼罩下来,往远处看,能看见星星点点的灯火。他又待了一会儿,他不是在等着谁来感激他,课本里做了好事的人都是不留名的,他也不想留名。他想着他的作业本,本子还在老人手里,让他写他家地址的,他一个字也没写,却攥着本子不撒手。

那扇门一直没打开,孩子想得到,老人的亲戚和孩子们一定把他让到了炉火前,一定给他喝上了热茶,吃上了热饭。想到这,孩子脸上露出了笑容,肚子也配合似的“咕噜噜”响了一声。从放学到现在,他第一次想到了父母,这时候家里的灯一定也亮了吧,他们也一定很着急了。本子就算了吧,老师明天肯定会批评他,甚至会请家长。请就请吧,又不是第一次。孩子这么想着,离开了老人的家。

小子,你真棒!你帮一个老爷爷找到了家呢,那是多大的一件事啊!孩子的心里有英雄般的荣耀和自豪。

孩子哭了很长时间,哭得都没意思了。以往受委屈哭的时候,父亲、母亲、爷爷、奶奶都会轮番进来劝他,给他讲很多做人的道理,今天他们一个都没来!孩子能断断续续听见客厅里的谈话,什么急死人了,这孩子越大越不懂事了,这世道多乱呀!自己真错了吗?错得那么离谱吗?这么一想,他心里又泛起了委屈。他想一阵哭一阵,后来就睡着了。

不知过了多久,一道白光闪耀,一把雪亮的刀子横在了他面前。他正在做一个梦,梦见自己和一个小孩打架,那个小孩说他是坏孩子,他说他是好孩子,然后他俩一个不让一个,撕扯到了一起。他们在地下滚,他猛然发现那个孩子长着和父亲一模一样的五官。那个孩子忽然掏出一把刀,向他劈过来,他心里一惊就醒了。

他被无数细碎的亮光包裹了,那些亮光从他微微张开的眼缝往里挤,刺得他只好把眼睛再一次闭上。他忽闪着眼睛,那些亮光也忽闪着。终于,他睁开了眼睛。一堆带着波浪卷的头发堆在他胸前的被子上,洗头膏和母亲的味道一浪浪向他冲过来。母亲的声音从那一堆头发里轻轻地传出来,“小明,我的宝贝!”母亲轻声地试探地唤着,那声音悠悠的绵绵的,如一个细长柔软的钩子,蛇一样扭动着钻进了他的鼻孔里,让他的鼻子辣辣的。

“妈—”他憋着这一声呼唤很长时间了,他喊出了声。还没从梦里完全解脱出来,他就一下搂住母亲的脑袋。母亲用双手搂住他,把脸贴到他的脸上,摩挲着。母亲居然也在哭,眼泪把他的脸都弄湿了。

“宝贝,不哭了,你看都谁来了!”母亲擦去自己的眼泪,又帮他擦去眼泪。

屋子里站着很多人,黑压压的,把灯光切割成了一绺一绺忽闪着的光斑,有父亲、爷爷、奶奶,他的班主任老师,那位找不着家的老爷爷居然也在里面。老爷爷手里还攥着那本作业本,好像从来就没放下过。他们都微笑着站在床头,在孩子的泪眼里像一个个闪着亮光的童话里的人物。

那个老爷爷孩子般跑过来,一把攥住了他的手臂,像在公交车上拽着他一样。班主任也过来了,向他竖起了大拇指。父亲用手在他的头上轻轻拍了一下,又在他的脸上拍了一下,眼里闪过几丝羞涩,“爸爸错了,爸爸向你道歉!”

孩子的眼泪又汹涌了起来,他用一双泪眼看着父亲明亮的眼睛,他刚想说:“我不是坏孩子,我是好孩子!”爸爸一把把他拉进了怀里,用一只手臂搂紧了他。这一刻爸爸是海水,在簇拥着他,爸爸身上的烟味和体味让他感到安全又舒坦。他把头埋在爸爸的怀里,使劲地往里扎了扎。

“孩子,我的好孩子!”父亲说,他的大手抚摩在他的脸上。父亲是名维修工,他的手摸在脸上像铁皮刮子在刮,孩子却觉得很舒服。父亲忽然用两只手捧住了他的脸,“你是个好孩子!”父亲的笑容像秋天的庄稼,饱满,充满温情。父亲的眼窝里也含着泪。

这时候,他听见屋子里传来此起彼伏的声音,像有一群鱼在水面上下翻飞。

“好孩子,真是个好孩子!”

“我是好孩子,我是好孩子!”孩子心里的委屈如春后的冰雪,瞬间就融化了。