高中生物学科核心素养教学目标设计的应然、偏离和矫正*

摘 要 生物教学目标应始终贯穿整个生物教学过程,对课堂教学活动的安排以及教学策略的选择起着指导性的作用,是推动生物课程改革与发展的关键因素。依据《普通高中生物课程标准(2017年版2020年修订)》的基本内容,从生物课程目标与教学目标的关系、教学目标设计的应然之态、教学目标偏离和校正四个方面做了深入分析讨论,期待更多的生物教师能够真正树立“立德树人”和“生物学科核心素养”为教育目标的理念,并就日常教学过程中教学目标的偏离展开自我矫正,从而促进高中生物学科核心素养育人目标的真正落地。

关 键 词 生物教学目标;生物学科核心素养;核心素养;生物课程改革

引用格式 陈霞,刘高辉,刘爱周,等.高中生物学科核心素养教学目标设计的应然、偏离和矫正[J].教学与管理,2024(22):57-61.

《普通高中生物课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“生物新课程标准”)指出,高中生物学课程的核心任务是发展学生的学科核心素养,形成正确的价值观念、必备品格和关键能力,并能运用学科知识解决真实情境问题[1]。贯彻落实新课程标准的内容要求,让学科核心素养的育人目标落地,培养更多的优秀人才,这无疑是一项艰巨的任务。为此,高中生物教学需要进行深刻的变革,而“核心素养教学目标”的设计是生物学科教学改革的灵魂。

一、生物课程目标与教学目标的关系

高中生物课程目标是发展学生的学科核心素养,不仅包括生物学科知识、方法和技能的掌握,更重要的是生物学科思想和高尚品德的获得。教学目标(也称学习目标)是指学生通过教学活动获得预期学习结果[2]。教学目标是课堂教学设计的核心,是推动生物新课程改革和发展的关键要素。

首先,课程目标为生物教学实践指明了课程育人的目标方向(如图1)。要贯彻落实课程目标,需要教师在教学实践中以课程目标为指引,制定精准的教学目标,最终实现育人的目的。比如“生命观念”课程目标的落实,要求教师在单元目标和课时目标设计时注重学生对现实生活中的生命现象进行观察、归纳和总结,寻找其中的特征和规律,进而能够真正理解生物学概念,认识生命世界,解释生物学现象,形成生命观念。

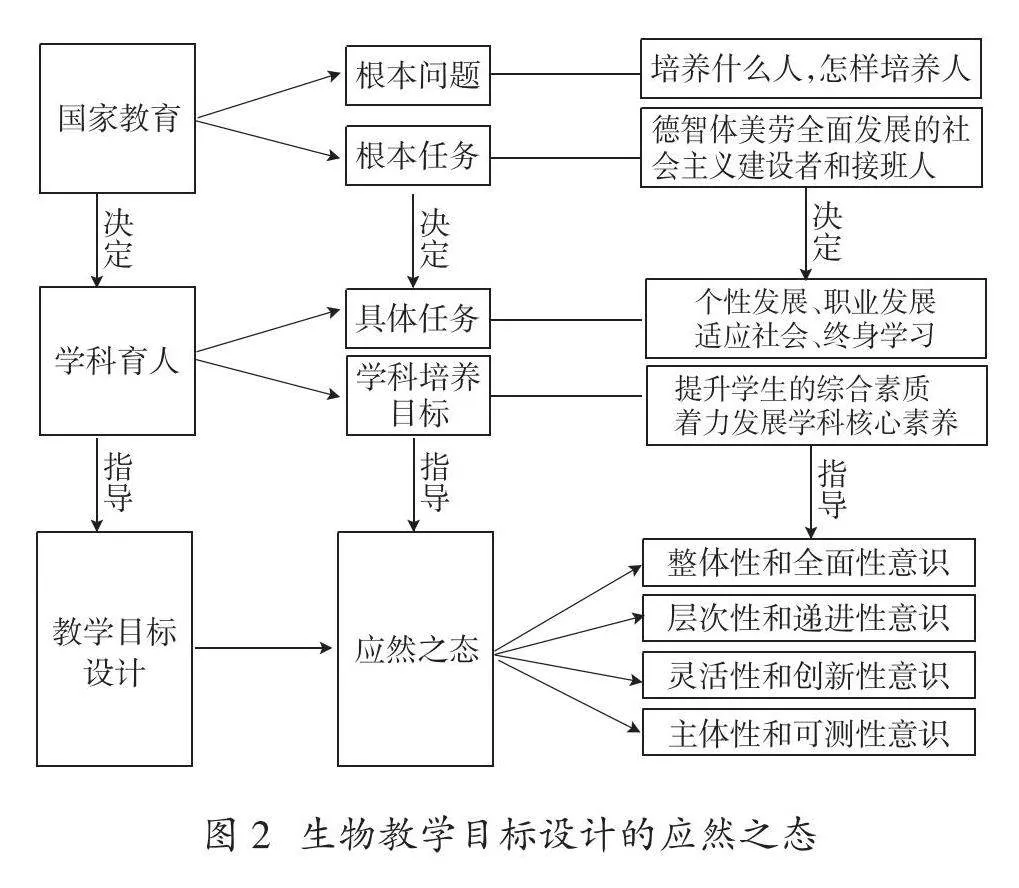

其次,教学目标是基于课程目标的具体精准研制(如图2),制约着教学过程和方法。课程目标规定了生物课程所需要达到的预期学习结果,属于高层次的学习目标,具有高度概括性和抽象性,并不能直接用于课堂教学,因此课堂教学中需要具体精准地研制教学目标。为此,制定生物教学目标就是要对课程标准进行详细的分解、分析、补足和具体化研制,最大化地适切学生发展要求。当然,精准研制教学目标是一项复杂的教研活动,需要教师在精准把握生物学科本质、系统理解生物学科课程、科学分析生物教材和学情的基础上对课程目标进行准确拆解和实践,最终实现从传统的“基于教材的教学” “基于经验的教学”走向“基于课程标准的教学”。

由此可知,教学目标与课程目标是有机统一体。精准教学设计的首要任务就是要设计好切合学生学情、符合教学内容、遵循学生学习规律的教学目标。没有精准的教学目标,教学设计者会冒这样的风险:基于根本不存在的需求进行教学[3]。精准的教学目标设计既体现了教师的教育教学水平和专业能力,也能够反映教师课堂教学效能。

二、高中生物教学目标设计的应然之态

1.牢固把握生物教学目标的宏观理念

“培养什么人,怎样培养人”是教育的根本问题。结合国家教育方针政策、生物新课程标准的培养目标以及生物学科特征,高中生物学科教学目标的理念可以理解为两个层次:以“立德树人”为本;满足学生生物学习的需求。

(1)以“立德树人”为本

在学生学习生物学知识的基础上,强调学科知识、技能与能力以及情感态度与价值观的有效联结。要将学科知识、技能与能力真正落实于课堂实践中,不断提高学生的实践能力;更要把生物学科思想、尊重敬畏生命以及思想品德的培养渗透于知识、技能教学中,以帮助学生养成良好的道德品质及学科素养,对学生的思想和行为产生良好的影响。

(2)满足学生生物学习的需求

以学生的发展为中心,在夯实学生的生物学知识和技能以及学科认知水平等基础上,积极培养并不断增强学生学习生物的兴趣,注重学生的身心发展要求和个性发展需求。在教学目标的设计、实施过程中,遵循学生的认知、身心发展规律,不断提高学生的知识水平、能力水平和思想道德水平。

2.树立生物教学目标设计的基本意识

(1)教学目标设计的整体性和全面性意识

制定教学目标时,要强调教学目标设计的整体性和全面性。整体性是指在教育总目标、生物课程目标基础上,生物教学要追求单元教学目标和课时目标等的整体设计,既考虑学生的整体性发展,又要面向全体学生,满足学生的共同需要及个性发展。全面性是指教师实施生物学科教育的途径应是多样化和全方位的,同时要善于运用系统论的观点来开展教学工作。

首先,认真领会和整体把握国家对基础教育培养的总目标要求[4]。其次,全面贯彻生物新课程标准,制定好单元教学目标和课时教学目标,把学科知识、技能与方法以及价值观等有机整合。第三,面向全体学生,根据学生的学习能力和发展水平制定切合学生实际、具有不同广度和深度的知识与技能训练内容,让学生积极、乐观地学习。第四,采用生物学科知识与文化教育、与过程性知识、与实践性知识、与真实情境等相结合的多样化途径实施教学,让学生从 “知识理解”走向“知识迁移”,再向“知识创新”提升[5]。

(2)教学目标设计的层次性和递进性意识

制定教学目标时,要注意教学目标设计的层次性和递进性。钟启泉教授指出:核心素养—课程标准—单元设计—课时计划,这是一个环环相扣的教师教育活动的基本链,单元设计处于关键的地位,是撬动课堂转型的一个支点[6]。课程目标为统领学科教学的国家课程标准,是学科教学和单元教学目标设计的立足点。单元教学目标是有效连接课程目标和课时教学目标的桥梁,是承接课程目标、开起课时教学目标的支撑点。课时教学目标是拆分成可观察的、可操作性的具体目标,是课堂教学实施的观察点。这揭示了三者是一个自上而下的层次关系,表明了单元教学目标和课时目标是对课程目标的递进性分解细化。

在教学实践中,除了考虑三者的层次关系外,更重要的是将教学目标进行分层次落实。以分层次目标为导向,依据学生心智、素养、个体差异和身心发展规律,从学生层次、学习目标层次、授课内容层次和学习评价层次等进行科学划分,为不同水平层次的学生提供针对性强、精准度高的学习目标和学习任务进行因材施教,从而激发学生学习兴趣,获得素质提升,发展关键能力和必备品格[7]。

(3)教学目标设计的灵活性和创新性意识

制定教学目标时,要敢于发挥教学目标设计的灵活性和创新性。叶澜教授曾说:“教育的魅力应从创造中去寻找。教师的魅力在哪里?在于创造,是一种直面人的生命发展的创造。”[8]其实,生物新课程标准并没有扼杀教师对教学内容进行再创造的权力,并没有禁止教师对知识内容选择性教学或调整教学顺序,据此,发挥教学目标设计的灵活性有了很大的空间。如果能够依据课程目标和教材内容的共性和独特性,创造性地把“教教材”变成“用教材教”的思路和方法,就能灵活地制定出适应不同学生层次需求的教学目标和教学活动。

(4)教学目标设计的主体性和可测性意识

制定教学目标时,要凸显教学目标设计的主体性和可测量性。生物教师要秉持“以学生为中心”的理念,尽最大可能发挥学生的主动性与能动性。同时,教学目标设计要清楚地表征学生预期的行为表现,给学生明确的学习方向和操作要求。

此外,教师需要判断学生学习表现是否达到了预期的效果,这就要求教学目标设计有明确的、具体的、易检测的评价任务,即可测量性[9]。通过可测量的评价任务,记录并比较分析学生的学习表现,挖掘背后隐藏的思维特征和情感态度倾向,有利于改进教师的“教”与学生的“学”,提升教育有效性。

三、高中生物教学目标的现实偏离

1.固守知识本位而偏离素养本位

2014年,我国首次提出了发展学生核心素养的教育改革思路。随着《中国学生发展核心素养》和《普通高中课程方案及20科课程标准(2017年版2020年修订)》的发布,我国基础教育经历了从关注“知识和技能”到关注“知识、技能和情感态度与价值观”,再到关注“立德树人,核心素养”的演变,归根结底就是从“知识本位”转向了“素养本位”。

然而,很多生物教师难以从知识本位的教学设计中走出来,难以接受“核心素养”教育理念,仍然侧重于知识讲解和解题技能培养,实验(实践)教学简单化,忽视教学的情境化,作业设计考试化,教学评价单一化。这种教学目标理念将学生学习固定在知识为本的范畴,严重背离了核心素养的要求。余文森教授指出,“核心素养”才是真正回到人身上来的定位教学目标,把知识和三维目标都转化为人身上的东西即“素养”,知识就找到了自己的归宿[10]。这也就提醒我们,当前的基础教育不能固守知识本位,应该跟上核心素养的新时代,坚守素养本位的教育价值追求。

2.囿于应试教育观念而偏离课程标准理念

在当前教学实践中,很多学校仍然以追求分数和升学(率)为核心,扎扎实实地搞着应试教育,即应试教育观念依旧没有发生明显的改观[11]。钟启泉教授说:应试教育“目中无人”,只看分数不看人,本质上是反儿童、反教育的;应试教育醉心于碎片化知识的灌输,割裂了生活知识和科学知识的关系,扭曲了学力与人格的成长[12]。《深化新时代教育评价改革总体方案》指出,要“坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”[13],体现了国家层面对应试教育观念的纠正和改革。

在核心素养新时代,教师要摒弃应试教育中的陈旧观念,努力走进基于生物新课程标准的教学。基于生物新课程标准的教学是指:一是要有生物课程标准的意识,能够自觉地从课程标准的视角去思考生物学科的教育教学工作,做到对课标的深刻理解与把握;二是要基于生物课程标准去行动,围绕课程标准进行生物教学的开发、设计、实施与评价。特别指出的是,基于生物课程标准的教学是一种教学理念的变革,其核心是教学目标、教学活动、教学评价要与课程标准的理念和要求保持一致性[14]。

3.固守传统学习评价而偏离学业质量标准评价

随着基础教育改革的推进,对学生的课堂学习评价也提出了更高的要求。以纸笔测试为主的传统的考试评价根本不能满足新时代教育改革的要求。遗憾的是,对于这种传统的课堂学习评价的弊端,许多一线教师并未真正认识到其对学生未来发展带来的负面影响。《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《中国高考评价体系》与《中国高考评价体系说明》等文件相继出台,为高中生物学科教育评价提供了改革方向和新的要求。为此,教师需要有变革学习评价的思想,积极运用新的评价方式来提升学生的素养和思维力。

高中生物课堂学习评价如何施行?生物新课程标准中的《学业质量》内容给了详细的解答。《学业质量》对高中生物学的“教”与“学”从四个水平和四个维度进行了详细阐述,具有很强的指导性作用。依据课程标准的培养目标实施基于生物学科核心素养的学习评价是评价改革的重要措施。从促进学生全面发展的视角看,客观、公正、合理的评价是保障高中生物课程目标得以有效达成的关键[15]。

4.忽视教学目标价值而偏离教学目标设计初衷

教学目标应始终贯穿整个教学过程,对课堂教学活动的安排以及教学策略的选择起着指导性的作用。很多教师对此认识不足,完全忘却了教学目标设计是课堂教学设计的灵魂,常以教学内容、教学经验和高考考试内容为导向,或搬抄教辅资料、教学参考书中的教学目标,甚至无教学目标设计,主观随意性和盲目性大。当然,部分教师能够聚焦核心素养,但教学目标设计流于标签化,完全偏离了教学目标设计的初衷。

例如,某教师制定的教学目标:“通过讲解生态系统的概念,让学生形成生命观念。”分析其存在的问题:(1)生物新课程标准中显示生态系统是一个重要的核心概念,包括4个重要概念和22个次位概念。该教学目标显然未对课程标准内容进行精准分析与分解。(2)“通过讲解……”表明此教学目标侧重强调的主体是教师的“教”,而不是学生的“学”,即主体性错位。(3)“……形成生命观念”,究竟怎么样才算是形成了生命观念,是能够说出概念还是能够阐述概念的内涵,或是能够举例分析,都未明确告知学生预期的学习结果和学习方向。(4)该教学目标缺少评价任务,无法评价学生对此概念理解的深度。

四、高中生物教学目标偏离的矫正

1.树立素养本位的观念

高中生物学课堂的育人价值应以学科核心素养的培育为追求,努力实现从“学科知识本位”向“学科素养本位”的转变。追求生物课堂的育人价值就是要树立基于生物新课程标准的意识和观念,树立基于生物新课程标准的教育思维和习惯,紧紧围绕“为什么教(为什么学)”“教什么(学什么)”“怎么教(怎么学)”和“教到什么程度(学到什么程度)”四个问题,整体构建教学设计,确保学科核心素养在课堂教学实践中真正落实。

首先,教师要仔细研读生物新课程标准和教材,准确把握生物学科核心素养的内涵,深入挖掘教材内容的教育价值,理解每一个教学主题模块对促进学生核心素养发展的功能,然后结合教学内容和学情,设计出指向素养立意的教学目标,让学生从知识走向深度理解。

其次,教师要坚持转向“素养本位”的教育观念,创设基于真实情境的教学活动过程,聚焦于解决复杂问题的高阶能力,促进学生进入自主构建的深度学习过程,从而唤醒学生学习内驱力,发展学生的学习力。素养本位的生物课堂教学,要多关注学生的学习过程,多鼓励学生多角度思考分析,多鼓励学生发现问题、提出问题和寻求解决问题的好办法,直至学生能够准确、深刻理解,形成生物学科特有的思维方式,进而不断发展学生的核心素养。

最后,教师要通过生物课堂教学让学生形成和发展具有面向未来社会和个人发展所需的核心素养。以学生的发展为根本,不能满足于生物知识的获得,而是要把“教的活动”变成“学的活动”,引导学生学会观察与动手操作、自主思考与探究、合作与交流、分析与表达、反思与感悟,学会知识的意义建构。

2.精研教学目标

科学研制和叙写教学目标,有利于教师更精准、具体地确立教学的方向、程度和范围[16]。

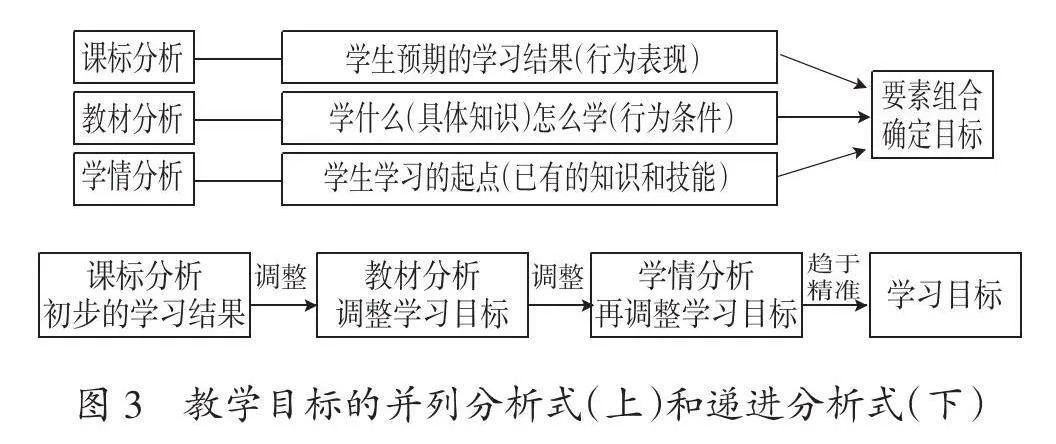

基于课程标准的教学目标的研制,于丽萍进行了深入研究,提出了并列分析式和递进分析式两种模式(如图3)[17],其内容主要包括:(1)课标的分解;(2)大概念的提取;(3)教材分析;(4)学情分析;(5)研制和叙写教学目标。首先,通过课程标准的分解和教材内容分析,提炼单元大概念,构建单元知识结构,形成初步的具体化的学习目标。其次,通过分析教材的宏观、微观结构,分析学生学习的行为条件,初步确定学生学习的行为表现目标。尤其要重点分析学科知识的逻辑和学生的认知发现水平。再次,通过分析学生的认知基础和学情调查,继续调整学生学习目标的表现程度。最后,确定并叙写出最终的单元教学目标和课时教学目标。

据此,通过研读和分析生物课程标准,不断优化、调整学生所要达到学习行为表现,制定出更加精准的单元教学目标和课时目标,这是每个生物教师必须学习和掌握的教学基本功。

3.构建基于学科核心素养的学习评价机制

纸笔测试评价方式对学生的批判性思维、问题解决能力、合作交流能力、创新能力以及信息收集运用能力、有效工作能力的评价等显得无能为力[18]。新课程改革背景下,建立有利于促进学生发展的多元评价机制值得深入实践和研究。《学业质量》揭示了从根本上改革学生评价的要求,同时呼唤建立多元的学习评价机制。

加涅指出,学习的本质是人的素养的变化,学习发生与完成的判断标准来自其内在心理结构的变化,但是学生内部的心理变化是看不清摸不着的,只能通过外在的行为表现来判断[19]。探索以表现性评价为代表的新型评价模式,是基于核心素养的课程发展直面的挑战[20]。“好的表现性评价”的基本特征包括:有对接的素养目标、有挑战性的表现任务、有明晰的评分规则、有丰富的信息创造、有完整的学习历程[21]。表现性评价是一种“为了学习”的评价,可以有效检测学生学习过程中表现出来的各种能力,知道学生的知识能力和素养水平,从而有针对性地激发学生的学习潜能,提高学习的自主性和积极性。应该说,基于学习质量标准引入表现性评价方式,进而构建生物学科核心素养的学习评价机制,这是十分必要的。

综上所述,生物教学目标的制定与生物课程目标、国家教育的发展是密不可分的。无论基础教育改革如何推进,都不能撼动生物教学目标在教育实践中的基础性和核心地位。要让生物教学目标有效地实施,关键在于生物教师能否精准把握生物课程理念以及教学目标的内涵、特征及作用,并及时矫正教学目标的现实偏离问题,这才是发展高中生物学科核心素养、提高生物学科教学质量、实现高效教学的根本保障。

参考文献

[1] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2020:6.

[2][14][16][17][18] 于丽萍.基于标准的教学:“教—学—评一致性”区域研究[M].北京:中国社会出版社,2021:28,30,41,104,116.

[3] 麦克,迈瑞.系统化教学设计[M].6版.庞国维,译.上海:华东师范大学出版社,2007:15.

[4] 赵广宇.以新课程的理念指导制定教学目标[J].生物学通报,2008,43(05):34-35.

[5] 喻平.发展学生学科核心素养的教学目标与策略[J].课程·教材7vxyXr0RD0M2sJaHf/ABug==·教法,2017,37(01):48-53+68.

[6] 钟启泉.单元设计:撬动课堂转型的一个支点[J].教育发展研究,2015,35(24):1-5

[7] 董川.分层次目标教学法在高中物理教学中的实施路径研究[J].广西物理,2023,44(04):142-144.

[8] 叶澜.教育的魅力,应从创造中寻找[EB/OL].(2017-01-01)[2023

-06-12]. https://roll.sohu.com/a/681654722_121124338.

[9] 吴立宝,康岫岩,张晓初.教学目标设计的要素分析[J].教学与管理,2017(19):1-3.

[10] 余文森.育人方式变革的四个体现[J].基础教育课程,2021(Z1):18-20.

[11] 张鹏飞,徐继存,高盼望,等.教师应试教育观念是怎样形成的——基于生活史视角的个案考察[J].教育学术月刊,2021(09):67-75+84.

[12] 钟启泉.从“知识本位”转向“素养本位”——课程改革的挑战性课题[J].基础教育课程,2021(11):5-20.

[13] 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk-/moe_1777/moe_1778/202010/t20

201013_494381.html.eqid=c14fb6220005e127000000066434b53f.

[15] 刘恩山,曹保义.普通高中生物学课程标准解读[M].北京:高等教育出版社,2020:117.

[19] 常珊珊.高中生地理学习过程优化设计研究:基于活动教育思想[D].武汉:华中师范大学,2016.

[20] 周文叶.表现性评价的理解与实施[J].江苏教育,2019(14):7-11.

[21] 张菊荣.好的表现性评价的基本特征[J].江苏教育,2019(14):12-

16.

【责任编辑 杨 子】