苗族音乐元素在古筝曲《黔中赋》中的运用

摘 要:古筝曲《黔中赋》是由作曲家徐晓琳于1987年创作的一首具有浓厚贵州音乐特色的作品,它既吸收了西方作曲技术和少数民族的音乐风格,又融合了中国民间艺术和当代艺术,成为古筝名家竞相演奏的经典古筝曲。本文从作品的创作背景和音乐结构入手,重点分析了苗族音乐元素在这首古筝作品中的运用。

关键词:苗族音乐元素;古筝曲;《黔中赋》

我国西南地区有多达30个少数民族,主要包括苗族、侗族、彝族、藏族、纳西族、哈尼族等。各民族的音乐都风格独特、色彩鲜明。近些年,各类古筝作品层出不穷,用传统的民族乐器古筝来表现少数民族音乐特色的方式既新颖又独特,吸引了大批专业的音乐家、作曲家投身其中。古筝曲《黔中赋》就是其中的优秀作品之一。本文将围绕苗族音乐元素在古筝曲《黔中赋》中的运用,对其进行结构分析,从而探究该曲的创新性和民族性。

一、古筝曲《黔中赋》的创作背景与结构分析

(一)作品创作背景

古筝曲《黔中赋》是徐晓琳老师在1987年创作的一首充满贵州音乐元素的作品。徐晓琳是中国音乐学院作曲系教授,一直致力于民族音乐的研究,并创作了大量民族器乐曲,而《黔中赋》便是她的代表作之一。“《黔中赋》的创作源于我对民间生活的感受,并非是对贵州民间音乐的刻板模仿,而是结合贵州民歌和舞蹈的特点,旨在向民间学习。”这是徐晓琳在介绍《黔中赋》创作背景时说过的话。她当年在上海音乐学院进修时与苗族著名歌唱家阿旺是同窗好友,他们经常在课后一起沟通交流贵州地区的音乐文化。这些经历奠定了徐晓琳后来的音乐创作风格。徐晓琳曾多次去往贵州当地采风,与当地人一起生活起居,深切地感受着那里的风土人情。在这期间,她欣赏过的侗族、苗族歌舞数不胜数。此后,徐晓琳创作了许多以西南少数民族音乐为基调的古筝作品,《黔中赋》就是其中一首。

(二)作品结构分析

在曲式结构方面,古筝曲《黔中赋》采用了自由变奏体和多段体相结合的结构,整部作品可分为三大部分,即《琵琶咏》《木叶舞》《黔水唱》。这三部分之间并不相互割裂,它们都采用了许多苗族、侗族音乐元素,所以三部分呈现出紧密结合的状态。首先是慢板的《琵琶咏》,其次是快板的《木叶舞》,最后是急板的《黔水唱》,整首乐曲在高潮段落中结束,从速度和音乐元素中可以发现整首作品的发展是十分严谨且富有逻辑性的。在节拍方面,乐曲频繁地使用混合拍子,不仅增加了乐曲的律动感,还呈现出民族音乐丰富自由的节奏形态。在调式方面,以D徴五声音阶为基础,加入了变化半音,营造出苗族神秘莫测的民族风格,为整首曲子的风格奠定了基础。

《琵琶咏》部分的速度稍慢,是整首曲子的慢板段落,起到呈示的作用。“咏”是歌唱、吟诵的意思,而《琵琶咏》就好像在用音乐的音调模仿人说话时的语调。徐晓琳说过,《琵琶咏》的创作灵感源自她曾经听过的琵琶歌——侗族人弹着横抱的小琵琶唱歌,尾音拖唱时带有颤音。《琵琶咏》的吟唱风格则源自她对阿旺演唱民族抒情歌曲时的印象。乐曲中多次出现了左手的滑音与颤音的技法,从谱例1中可以清晰地发现其频繁地运用左手来展示二度和三度的滑音以及颤音,生动模仿了人说话的语调特点,同时充分地体现出“咏”这一特点。这里采用了侗族音乐的元素。侗族有多种音调,在演唱琵琶歌时,旋律中经常会加入一些装饰音,常见的装饰性音调有颤音、倚音和滑音。这不仅增加了旋律的美感,还有助于听众理解歌词。《琵琶吟》的创作与其说是直接借用侗族民歌的旋律,不如说是运用多样化、丰富的旋律来体现民歌的特点。《琵琶咏》的创作更是通过各种装饰性的旋律处理,将二度、三度、四度进行的节奏和韵味生动地表现出来。

此外,《琵琶咏》的开头与结尾段落都用了相同的旋律,采用了左手柱式右手琶音交替出现的旋律,并且开头第一次出现旋律时由弱到强,仿佛慢慢带领人们走进苗族这个神秘的地带;在乐曲结尾再次出现时则是由强到弱的安排,旋律渐行渐远,由此形成了彼此呼应的结构。

第二部分《木叶舞》是快板乐段,旋律欢快活泼,起到发展变化的作用。从“舞”字可以得知,此乐段模仿的是苗寨中人们吹木叶和跳木鼓舞时的情景。在节拍运用中,徐晓琳交替使用了3/4拍和不常见的5/8拍,两种不同的节拍使得乐曲更具有活泼灵动的舞曲性质。此乐段较为突出地运用了左手扫弦、右手花指的技法,目的是模仿非乐音鼓声的音响特点,突出表现了苗族舞蹈的热情欢快与原始粗犷。该乐段的音区跨度较大,从大字组的B到小字二组的a,高音区旋律频繁出现是为了再现苗族和侗族人民吹木叶时产生的明亮的音效。

第三部分《黔水唱》是此曲的高潮段落,急板的速度将乐曲推向舒畅奔放的高潮。此乐段右手采用长乐句的摇指,气韵绵长、风格浓郁,呼应了名字中的“唱”。旋律虽然采用的是苗族风格的韵律,但并非真正的苗族飞歌旋律,只是借用了音乐元素。左手用连绵不断的快速的三连音作烘托,仿佛在描绘奔流不息的潮水,与“黔水唱”的标题相照应。此外,该乐段还运用了许多下行的半音音阶,这也是苗族飞歌音乐的特色之一。作曲家在此段用音调高亢的旋律表达了对贵州地区的赞美,她本人也说过:“《黔水唱》中的‘唱’代表一种颂歌,歌颂贵州未来的发展欣欣向荣。”

二、古筝曲《黔中赋》中的苗族音乐元素

苗族,是一个古老的民族,主要分布在我国的西南地区。苗族音乐内容丰富,充满了生动的生活情趣。古筝曲《黔中赋》的音乐创作主要取材于苗族的音乐与舞蹈,再与古筝的演奏技法相结合,体现了作曲家徐晓琳创作的民族性与创新性。

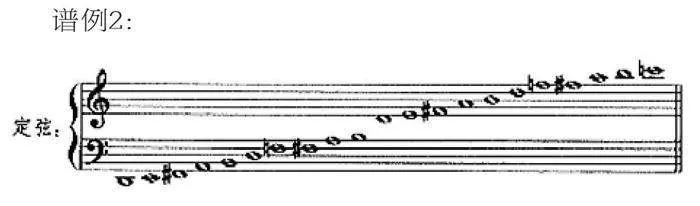

(一)苗族调式音阶

一般传统的古筝曲采用的是五声调式音阶,徐晓琳为了更加鲜明地展现出苗族音乐的实际音乐特色,在创作古筝曲《黔中赋》时采用了与传统古筝曲相比有着明显变化的人工定弦的方式,这种技法在之前的古筝曲创作中是前所未有的。谱例2中以原位fa到升fa的音响,以及si到dol的半音化的音响最为突出,这种半音化不协和的音响正是借鉴了苗族飞歌的音阶排列顺序,对展现苗族音乐的风格特点有着立竿见影的效果,给人一种神秘莫测、琢磨不透的感觉,完美展示了贵州地区民族音乐的整体风格特点。

(二)苗族吹木叶与木鼓舞

第二部分《木叶舞》是根据苗族的吹木叶和木鼓舞创作的。木叶就是树叶,是我国少数民族自古经常使用的天然乐器。在农闲时节,贵州侗族和苗族的少男少女们常常以木叶传情,以歌声结伴。吹木叶最早是为了模仿鸟叫的声音,而《木叶舞》中明亮的高音旋律的音响,模仿的正是吹木叶时的特殊音效。从谱例2可见,此段旋律基本处在中高音区,最高音到达小字一组的g,且频繁出现时总是处于快速的节奏,运用了短摇的技法,高音区密集型的旋律正是突出了吹木叶短促明亮的特点。

苗族的木鼓舞是国家级非物质文化遗产之一,有“反排木鼓舞”之称,最早出现于反排苗寨。在反排村七年一度的祭鼓仪式上,他们会一边跳舞一边敲打木鼓,以鼓声作为伴奏音乐,人们围绕着击鼓者跳舞。相传在古代有一对兄妹常年居住在深山中,他们会跟着鸟叫的声音跳舞,有一次发现被啄木鸟啄过的树砍开是空心的,可以发出清脆的声音,从而产生了木鼓,以代替鸟作为舞蹈的伴奏乐器。徐晓琳在创作《木叶舞》时,创造性地使用了扫弦、捂弦以及花指的技法,这些技法在之前的古筝曲中也是前所未有的,其目的是更加生动形象地模仿出鼓声的音效,可见其创新性。徐晓琳曾说,《木叶舞》的节奏韵律并不是刻意地模仿木鼓舞,主要想表现出木鼓舞的粗犷风格以及苗寨人民自然、朴实的舞蹈律动。

(三)苗族飞歌

苗族飞歌是我国重要的非物质文化遗产之一,豪迈奔放、明快,唱时声震山谷,具有很强的感染力。不同的地理环境可以孕育出不同的音乐风格,贵州因地处山地,所唱的苗族飞歌具有明快且高亢嘹亮的音调特点,且通常在结束时会加上高声呼喊的甩音收腔(谱例3),远在几里之外的人都能够听到,他们彼此之间相互呼应,在山谷之间形成一种独特的文化现象。

《黔水唱》便采用了苗族飞歌的音乐元素。这一部分的演奏技法为右手采用长乐句且节奏徐缓的摇指,左手采用不间断的快速三连音。这两种技法的结合是对苗族飞歌这种音乐形式做的一种变体,而非照搬旋律。正如徐晓琳所说的,《黔中赋》的创作灵感来自她本人在苗族村寨生活的感受,而不是对苗族音乐的照搬照抄。此段的右手摇指凸显出了苗族飞歌曲调高昂、悠扬的特点;左手的三连音中包含了大量的下行半音,这种音阶排列顺序也正是构成苗族音调的重要元素。在乐曲的结尾处,徐晓琳又创造性采用了两次扫弦的技法,是为了模仿苗族飞歌在句尾用明亮的声音“甩音收腔”这一特色。

这些创新是以苗族音乐元素为背景进行的二次创作,在创作素材Y2/eDjzLiREJmGWe8fWVgw==上呈现出民族性,在演奏技法上展现出创新性。

三、古筝曲《黔中赋》的创新性与民族性

徐晓琳作为20世纪80年代以来在古筝曲创作方面大有影响力的作曲家之一,写了大量优秀的古筝作品,许多作品成为众多专业演奏家的保留曲目。她的作品扎根于传统的民族文化,有一定的民族性,又体现出她在时代发展中所做的多元化的探索。

(一)创新性的体现

在古筝曲《黔中赋》中,创新性体现在采用人工定弦的音阶形式和现代化的古筝演奏技巧两方面。

传统古筝乐曲采用五声音阶形式,但随着古筝艺术的发展,作曲家们已经不满足于在单一的五声音阶中创作。1986年,徐晓琳创作了古筝独奏史上第一首人工定弦的古筝曲——《山魅》,该曲打破了五声调式音阶对古筝曲音乐风格的限制。此后,以这种定弦方式创作的古筝曲日益增多。为了使乐曲具有更加鲜明的民族特色,古筝曲《黔中赋》也采用了人工定弦的音阶形式。她极其重视苗族音调中所特有的音阶、调式的韵味,在选择调性和定弦上别出心裁,使乐曲既突出少数民族的音调特色,又方便古筝在演奏技巧方面的发挥,此举获得了非常好的效果。

徐晓琳创作的古筝作品不仅有丰富的艺术性,还有很强的技术性。她在创作中借鉴了西方音乐的创作技法,非常重视探索乐器的音色音响以及色彩的多元化,使乐曲具有很强的艺术感染力和表现力,符合现代人的艺术审美情趣。古筝曲《黔中赋》对乐器音色音响色彩的开发,主要采用了新型的演奏技法,如不协和的和弦、快速指序、扫弦与捂弦等,展现了徐晓琳在古筝曲创作中的大胆尝试。

(二)民族性的体现

古筝曲《黔中赋》的民族性体现在少数民族的题材以及传统左手按弦技法的运用上。

以少数民族音乐元素为题材创作的古筝曲,是中华人民共和国成立以来,传统古老的器乐与边疆少数民族的音乐融合而形成的产物,这些作品既继承了古筝传统的形制、弦法以及表现技巧,保持了古筝基本的艺术特色,又在融合和创新的过程中,不断产生出新的风格和意境。古筝曲《黔中赋》便是以苗族音乐为创作素材,将汉族乐器与黔中、黔南的音调相结合,描绘出今日苗寨儿女在美丽的山谷中载歌载舞的幸福热闹场景,形成一种新奇的格调和色彩。自此之后,以少数民族音乐元素为创作题材的古筝曲越来越多,如《溟山》《幻想曲》以及西域风格的《西域随想》《西部主题畅想曲》《木卡姆散序与舞曲》等。

徐晓琳在古筝曲《黔中赋》中大量运用了左手按弦技法,即按、滑、吟、揉、颤等传统的古筝左手演奏技法,这些技法突出了传统古筝演奏的独特韵味。在《黔中赋》的第一部分《琵琶咏》中便运用了大量的按音技法,用以模仿拖腔的音调和咏唱的风格,生动表现出乐曲的地方特色,也体现出作品的民族性。

四、结 语

“民族的才是世界的。”徐晓琳的古筝作品蕴含着丰富的民间音乐特色,紧贴生活,音乐元素多取材于民间音乐,带有浓郁的中国传统文化韵味。本文对古筝曲《黔中赋》中的苗族音乐元素进行了详细分析,这不仅对研究苗族音乐文化有着明显的启迪意义,还有助于演奏者在演奏该曲时更好地理解作曲家的创作意图以及想要表达的音乐情感。

参考文献

[1] 薛娜.徐晓琳五首古筝作品研究[D].太原:山西师范大学,2019.

[2] 徐世丹.徐晓琳古筝作品的民族性和创新性研究[D].贵阳:贵州师范大学,2019.

[3] 邱霁.情、诗、画、境:兼谈徐晓琳筝乐作品的创作与诠释[J].中国音乐,2017(3):122-127.

[4] 李菲.明月红弦声停处 别有深情几万重:浅析徐晓琳古筝音乐创作特色[J].人民音乐,2015(4):32-35.

[5] 胡菁.徐晓琳筝乐作品研究[D].武汉:武汉音乐学院,2009.

[6] 李海燕.贵州少数民族古筝独奏曲《黔中赋》的艺术特色解读[J].艺术评鉴,2021(21):63-65.

[7] 沙里晶,潘原钏.贵州少数民族音乐在现代筝曲创作中的运用研究:以《黔中赋》为例[J].贵州民族研究,2017,38(6):123-127.

[8] 庞颖.浅谈黔江苗族飞歌的音乐特征及其演唱特点[J].黄河之声,2020(9):7.

[9] 黄玉翔.苗族飞歌的艺术特征[J].黄河之声,2017(22):114.

[10] 李惟白.徵调式与苗族音乐[J].中央音乐学院学报,1991(2):87-88.

[11] 夏雨薇.筝曲《幻想曲》中苗族音乐元素的运用[D].长春:吉林艺术学院,2021.

[12] 王梦琪.苗族音乐元素在古筝曲中的运用:以《溟山》《幻想曲》为例[J].当代音乐,2021(6):76-78.

[13] 张应斌.吹叶与少数民族的吹叶之歌[J].民族文学研究,2002(1):26-30.