邓中夏:五四播种,启迪三湘

五四运动是我国人民的一场反帝反封建的具有划时代意义的伟大革命运动。这场运动的爆发,除了当时国际国内的各种客观条件外,还有一个不可缺少的主观条件,就是有一批爱国知识分子立志救国,他们为宣传和组织群众做了大量工作,为五四运动的爆发和发展准备了充分的条件。邓中夏就是其中的杰出代表之一。

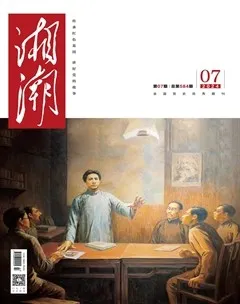

俄国十月革命后,邓中夏成为中国最早接受马克思主义的先进知识分子之一。五四运动爆发后,邓中夏全力投入其中,始终冲在革命浪潮的第一线,参与组织、领导并推动五四运动朝着胜利的方向发展。

故乡访故友,联意援五四

1919年5月,五四运动爆发后,北京学生联合会派出代表,联系各地学生,采取共同行动。北京轰轰烈烈开展运动时,湖南封建军阀却封锁了新闻,不准湖南报纸刊登相关消息,湖南学生对五四运动的发展情况很不了解。邓中夏作为北京学生联合会代表,到湖南找到毛泽东,向毛泽东、何叔衡等介绍了北京学生运动的情况,并商量改组当时的湖南学生联合会,以便发动湖南学生响应、声援北京的爱国运动,毛泽东对此非常赞成。随后,毛泽东连夜召集湖南省立第一师范学校学生和新民学会会员蒋竹如、陈书农、张国基等开了一个短会,商谈响应北京学生反帝爱国运动,决定请各校学生派出代表于5月25日到楚怡小学开会。会上,毛泽东向大家介绍了邓中夏,邓中夏报告了北京学生开展游行示威活动的详细情况,以及北京大学学生干事会和北京学生联合会的成立经过。

最后,邓中夏提出,希望湖南学生组织起来,和北京学生共同行动,要求北洋政府惩办国贼,拒绝在卖国条约上签字。各校代表一致赞成。5月28日,新的湖南学生联合会成立。6月2日,湖南学生联合会召开大会,决议从3日起全省各校学生一律罢课。6月4日,长沙《大公报》发表了学联的罢课宣言,宣言指出,“外交失败,内政分歧,国家将亡,急宜挽救”,湖南学生“力行救国之职责,誓为外交之后盾”。湖南反帝爱国运动随之掀起,罢课风潮席卷全省,与北京遥相呼应。

祠前以明志,燎原燃湘南

湘南独有的风土人情养育了邓中夏,少年时期的邓中夏在与家中工人相处的过程中,就萌生对工人命运的思考,为其今后领导工人运动打下了基础。

1919年7月,邓中夏回到阔别多年的家乡邓家湾。此时的邓中夏已经过五四运动等大事件的洗礼。北大高才生刮起了新思想的春风,受到家乡人的推崇,同龄好友经常到邓中夏家聚会。邓中夏也经常组织村中年轻人在邓氏家族祠堂——亮公祠进行思想交流。有一次,邓中夏在亮公祠地面上画了一个体态臃肿的人用绳子牵着几条干瘪的鱼,问堂弟邓隆烈和其他人知不知道其中含义。邓隆烈等面面相觑连连摇头,邓中夏沉重而耐心地告诉他们:这几条干瘪的鱼代表广大劳动群众,已经被剥削得面黄肌瘦。他号召大家联合起来革命,反对剥削。8月15日,邓中夏在亮公祠召集全村父老乡亲开会并作讲演,宣传五四运动新思想。当村中老人问他“你将来大学毕业后怎样报答乡亲父老”时,他答道:我要做人民公仆,决不当官;我要联合社会各界同志,努力奋斗创造,做到人人有饭吃,人人有衣穿,都能过上富裕的日子;我的目的是为广大群众谋福利,绝不为个人自私自利,单独发财。

在家期间,邓中夏常常用家乡话将新文化运动和马克思主义加以形象化表述,在群众心中播下思想启蒙的种子,为日后当地轰轰烈烈的革命运动奠定了思想基础。亮公祠里,他热情洋溢地为乡亲们演讲,讲外国列强瓜分中国、北洋政府腐败无能,讲五四运动大游行、火烧卖国贼府邸赵家楼,乡亲们听得群情激愤。

宜章县立高等小学进步教员李文香是邓中夏曾经的老师,得知邓中夏从北京回来对乡亲们宣扬革命思想和北京五四运动的情况,特意邀请邓中夏回母校出席师生大会。邓中夏在母校作了“五四新文化运动”的讲演,阐明五四运动的意义,宣传十月革命的道路,传播马列主义新思想,受到全校师生的热烈欢迎。会后,邓中夏热心地为师生们解答各种问题。高静山、李文香、李灿、张际春、陈东日、刘云等人,在邓中夏的影响下,走上了革命道路。1923年,高静山被党组织派遣回到宜章,继邓中夏之后传播马克思主义,秘密从事党的地下活动。当时,李文香在县城开设了文萃书店,经常为进步青年订购关于马克思主义的书刊。文萃书店也成为学习马克思主义的场所。1924年夏,高静山发展李文香等六人为党员,组建了宜章县第一个党小组,并以文萃书店为据点积极开展党的活动。

从此,由邓中夏播撒下的革命火种在湘南这片土地上熊熊燃烧,“农民运动”“百里迎送北伐军”“3700宜章儿女上井冈”等事件即是见证。邓家湾村及太平里乡,也成了农民运动迅猛发展的地方,有了秘密游击队,一大批宜章优秀儿女走上了革命最前线。

携手齐驱张,挚友共奋斗

1919年9月,毛泽东起草了《问题研究会章程》,提出当时中国需要研究的71项共144个问题。邓中夏收到后,大为赞同毛泽东的观点。10月23日,邓中夏(署名“邓康”)在《北京大学日刊》上以“启事”的形式公开发表了此章程,还写了一段说明:“我的朋友毛君泽东从长沙寄来问题研究会章程十余张。在北京的朋友看了,都说很好,有研究的必要,各问我要了一份去。现在我只剩下一份,要的人还不少,我就借本校日刊登出,以答关心现代问题解决的诸君的雅意。”

1919年12月,毛泽东为领导湖南人民开展驱逐军阀张敬尧的斗争,率驱张请愿团第二次到达北京,邓中夏等人到车站迎接。在北京期间,毛泽东除与各方面人士广泛接触外,还与邓中夏密切联系。毛泽东经常到曦园找邓中夏,一谈就是大半天。1920年初,毛泽东和邓中夏等“辅社”成员在北京陶然亭聚会讨论驱张问题,并合影留念。这张珍贵的合影照片现存于中国革命博物馆,它见证了毛泽东和邓中夏这两位无产阶级革命家的亲密战友情。

毛泽东率驱张请愿团在北京期间,与李大钊的接触也很频繁。在李大钊的影响下,毛泽东对马克思主义的兴趣愈浓,特别留心搜寻和阅读马克思学说相关书籍。当时,由邓中夏等人组成的“亢慕义斋”(意即共产主义小室)收藏了许多俄国革命的新书,还油印了陈望道翻译的《共产党宣言》等小册子,毛泽东经常去那里看书。在李大钊和邓中夏等人的帮助下,毛泽东对马克思主义的研究也越来越深,这为他日后成为一名坚定的马克思主义者奠定了基础。1920年7月,毛泽东经上海回到湖南,不久便在长沙发起组织了俄罗斯研究会,并于11月建立了长沙的共产党早期组织。

邓中夏于1915年与毛泽东相识,共同的师长、相同的志向、相仿的年纪,使邓中夏和毛泽东一见如故,很快成为挚友。此后,他们在血与火的年代里开始了近20年的交往,结下了深厚的革命友谊。尤其是经过五四运动的淬炼,这对亲密的朋友都逐渐成长为坚定的马克思主义者,并以这份信仰为三湘大地的革命火种注入源源不断的活力。他们在三湘大地播撒的革命火种,为共产主义在这片红色热土上熊熊燃烧播下了永恒的希望。