杜鹃红:乡村振兴中的红军后代(一)

编前语

尹红芳,中国作家协会会员,中国报告文学学会会员,湖南省“三百工程”文艺人才,毛泽东文学院签约作家。在《中国作家》《文艺报》等报刊发表报告文学、散文、评论100余万字,作品多次获文学奖项。已出版长篇报告文学《杜鹃红:乡村振兴中一百个红军后代的故事》《教育之光》和人物传记《凤舞寿岳》《公安英模·官同生》等多部作品。2020年底,被中国作家协会授予“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人。

从本期开始,本刊将以《杜鹃红:乡村振兴中的红军后代》为题,连续刊登尹红芳撰著的《杜鹃红:乡村振兴中一百个红军后代的故事》,让我们透过作家的纪实之笔,去了解革命老区乡村振兴的故事。

华屋的十七棵松

我对瑞金的了解,是从听闻有关“十七棵松”的故事开始的。这十七棵松,因为这个感人的故事,早已深深印刻在我的心中,虽未见,但触动已深。

在一个秋风萧瑟的日子,我跟随瑞金市红色文化传承协会发起人之一杨青山同志走进华屋,走上华屋后的蛤蟆岭。

松涛阵阵,心潮翻涌。

蓦然间,一块石碑和一棵挂着铭牌的松树映入眼帘。只见石碑上写着:华崇煌,男,1908年出生,红一军团战士,1932年参加红军,1934年随部队长征,长征途中牺牲。

我随即了然:这就是我所探寻的“十七棵松”中的一棵了。

当地流传着一个说法,蛤蟆岭上这十七棵树前立碑、树身挂有铭牌的苍松,寄托着十七位华屋先烈的英魂。

华屋是一个典型的客家村落,以华为姓,围屋而居,所以被称为华屋。华屋人有一个习俗,亲人百年,其家人便会在墓地两旁种上一些松树或柏树,寓意着哀思不绝、后福绵延。或许,松树在华屋人心中是永恒的象征。

20世纪30年代初,蒋介石调集大量兵力对中央苏区实行大规模的军事“围剿”,由于反“围剿”的兵力不足,中华苏维埃共和国临时中央政府多次开展“扩红”运动,动员苏区的青壮年参军参战。据曾担任华屋村负责人的杨青山同志介绍,从1930年到1934年,当时仅有43户人家的华屋,先后有17位青壮年加入了红军队伍。

据《红都瑞金史略》一书记载,当年瑞金只有24万人,参加红军和地方武装的,就有5万多人。

南昌起义军进入瑞金,向沿途群众宣传南昌起义的意义和中国共产党的主张,起义军还在瑞金各地进行土地革命,打土豪分田地。瑞金人民第一次认识了共产党及其领导的军队,看到了自己的出路所在。

从此,瑞金人民也以朴素的情感和有力的行动,接纳并拥戴红军和红军的领路人——中国共产党,认同并实践了他们指引的苏维埃道路。

弹指间,瑞金成了中央革命根据地中心、中国苏维埃运动大本营、中华苏维埃共和国临时中央政府所在地。瑞金人民也为这么多中国革命优秀产物的降生、成长、壮大提供了产床、摇篮以及立足之地,他们对革命战争和根据地建设,给予了满腔热情和持续支持。

踊跃参军“扩红”,是瑞金人民给予革命战争最大的支持。其中涌现出许许多多父送子、妻送郎、兄弟争当兵的感人故事。华屋的17位青壮年就是在此背景下加入红军队伍的。

1930年,第一批参军的华质彬、华钦梁、华钦材在离别之前共同商定:入伍前,每人在后山上种下一棵松树,以表达他们心中对家乡父老的眷恋和不舍,更是为了表达他们对中国革命长青常胜的坚定信念。此后,应征入伍的华屋勇士,都会来这里种下一棵松树。

1931年,这片小山坡上又多了3棵松树苗。随着前方战事吃紧,更是为了积极响应“扩红”的号召,1932年华屋报名参军的达到11位。那天,华屋的老老少少聚集在一块,群情激奋,原来是红军武装动员部的人来了。小伙子们个个争先,踊跃报名。当时年仅13岁的华崇宜也高高举起了稚嫩的手臂,可当小崇宜想到老年得子的爸妈时,他又心事重重地回到了家。没想到,爸妈不但没有责怪他,反倒夸儿子有胆量、有出息。就这样,在父母的鼓励下,华崇宜和另外10位华屋汉子踏上了革命的征途。这支小小的队伍里,最小的华崇宜13岁,而年纪最长者,已满33岁。

他们约定,革命一成功,便回归故里,告慰乡亲;如果有人“光荣”了,活着的人要为阵亡的兄弟抚幼孝亲。

然而,青松依旧在,不见儿郎归。

长征途中,华屋儿郎奋勇杀敌,全部壮烈牺牲,再也无法回到这片生养他们的故土。乡亲们为了寄托哀思,便把这一棵棵青松当作烈士的化身。每逢清明,人们都会来到这里,叩首祭拜,用最淳朴的方式悼念自己的亲人。

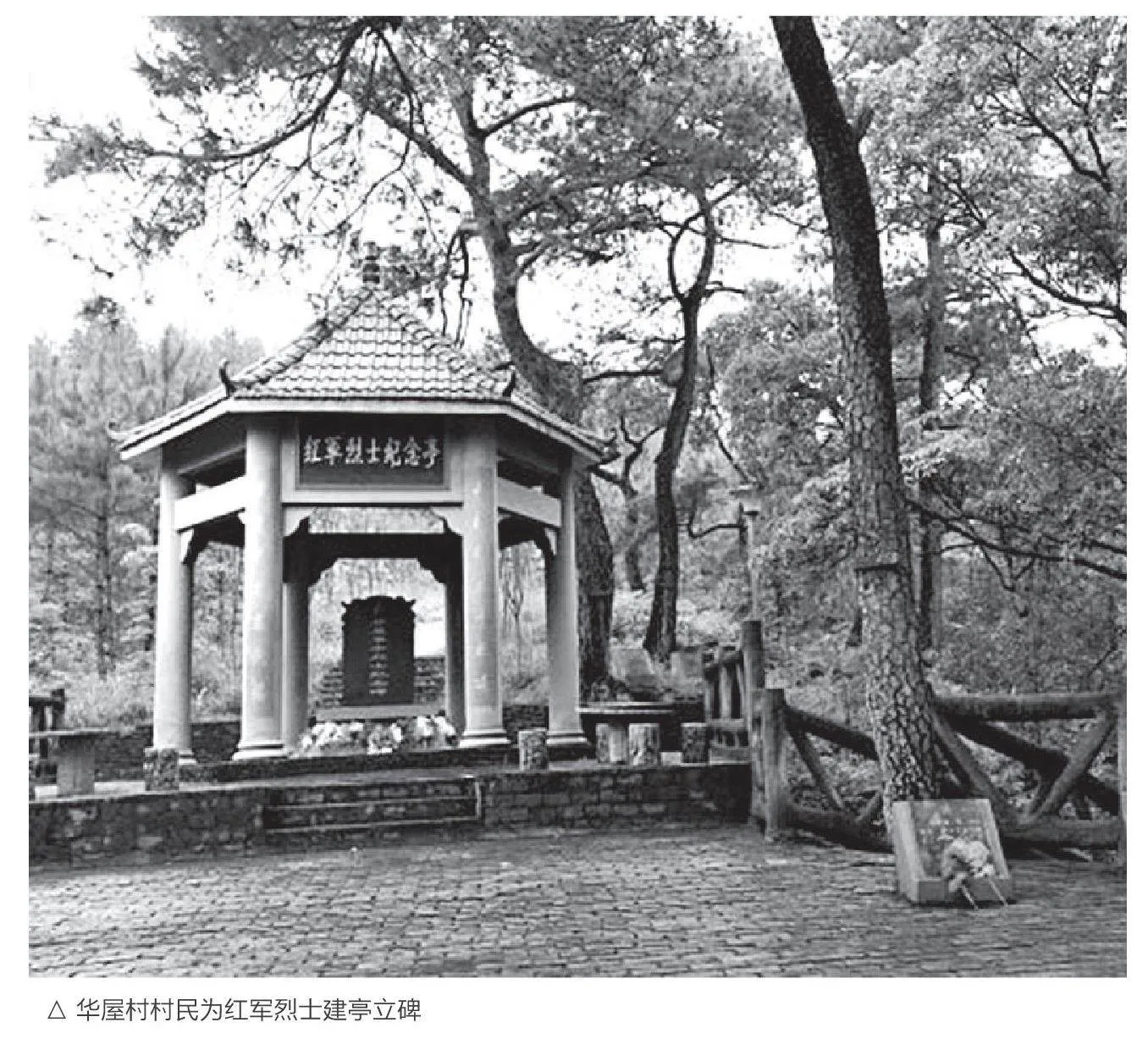

2014年,村里特地铺了一条上山的路,又在这里建亭立碑,以此纪念已经离开,却始终未曾远去的17位亲人……

我沿着一条麻石阶梯,拾级而上,青松滴翠、铭牌似血,不时撞击着我的心灵。路的两边,是错落有致的松树,树下,立着17块石碑,上书:

华质彬、华钦仑、华崇森、华木森、华桃生、华钦柏、华钦标、华崇沂、华钦梁、华水生、华德和、华崇煌、华崇宜、华崇宽、华崇宏、华钦材、华钦恩

这哪里是一个个名字?这分明是父母的呼唤,这分明是妻儿的思忆,这分明是故园梦、英雄魂!在那个火红的年代,这更是苏区人民支援革命的永恒剪影,是中国共产党根基在人民、血脉在人民的历史见证!

“你看,这一大片茂盛的松树,还代表着什么?它代表着我们华屋人,我们瑞金人薪火相传、生生不息的坚定信念!”陪同前来的杨青山同志含着泪仰起头,指向大片大片的松林说。

瑞金人民把这片松林称作“红军烈士纪念林”,每一年,一个又一个红军后代和瑞金各地的人民,会自发来到此地,以种植一棵“信念树”的方式,缅怀革命先烈,传承苏区精神,畅想美好未来。

怀着对英烈的无限崇仰,我们移步山脚,眼前是一排排错落有致的房屋。杨青山介绍道,这几年来,华屋人因地制宜,脱贫致富,不仅住进了新房,更在适合自己的产业方面发展得有声有色,日子过得是越来越美好。

“你看墙上这一张张幸福的笑脸,”他指着崭新的白墙上粘贴的由几十张华屋人的笑脸拼成的心形图案感叹道,“这翻天覆地的变化,不正是当年17位华屋汉子不怕牺牲踏上征途时心中的期盼吗?”

“因为革命,华屋很红;因为战争,华屋很穷。”曾经,华屋人向外界介绍自己的村庄时,习惯了这么说。

这里,承载着往昔的峥嵘,承载着曾经的苦难,更承载着如今的幸福美好。

据杨青山介绍,2012年4月,国家部委联合调研组来华屋调研时,华屋村民的生活还十分贫困:年人均纯收入仅有2000余元,整个村庄没有小车、空调、燃气灶和太阳能,没有一户家庭有卫生间;119户中,有72户没有摩托车,83户没有电饭煲,90户没有电视机;农户日常生活用品是土灶台、铁制锅、木板床;103户仍然居住在土坯房中,8户因原住土坯房倒塌,而不得不租房居住。

这么多年,改革开放的春风吹遍了华夏大地,人们的生活发生了翻天覆地的变化,可是华屋,为什么还是摆脱不了贫穷?

在华屋的历史文化墙上,我们或许可以找到几许线索。

当年,华屋人无偿支援红色政权,许多家庭节衣缩食,捐资捐物,有的甚至举债支前,导致了当地物质资源严重透支。此外,当年参加红军的青壮年劳动力大部分牺牲,许多参加革命的精英人才被国民党反动派杀害,导致了当地人才资源的严重缺失和断层。红军北上后,国民党多次对革命家属打击报复,经常对留守的群众进行威胁、恐吓,抄家掠产,巧立名目收取革命家属的“追逃费”,给当地群众留下了严重的物质和心灵创伤。

雪上加霜的是,华屋的资源本就极度贫乏。据杨青山介绍,华屋人均耕地仅0.62亩、山地6.5亩,不仅山上无资源,耕地非常贫瘠,而且有30%的耕地常年遭受水患。因灌溉设施破旧,又有60%的耕地成了“望天田”。

前些年,华屋的改变也是有的。有的人出去打工了,见了世面,过上了比在家乡稍微宽裕的日子,虽然思念故土,可是下不了回乡的决心;还有的人,留在家乡,不甘贫穷,渴望改变,却不知如何走上致富之路。

令人难以想象的是,到2012年的时候,华屋119户家庭,还有90户没有电视机。那个时候,大部分的华屋人还过着日出而作、日落而息的传统农耕生活,日复一日,年复一年,外面的世界,对他们来说是那么遥不可及。

那些年,华屋的人们延续着苦难、贫穷与不幸,或许还有着不争,因为他们对贫穷的忍受,已经快接近麻木的边缘;然而,华屋人又是幸运的,一声“惊雷”,他们迎来了改变命运的历史契机。

2011年12月31日,习近平同志在《赣南苏区经济社会发展情况调查报告》中作出重要批示。

2012年4月,带着让老区人民过上美好生活的责任和使命,国家42个部委组成联合调研组,奔赴赣南实地考察。同年6月,在中国共产党成立91周年前夕,《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》正式出台。

沐浴着共和国的阳光,搭乘振兴发展的春风,华屋的人们看到了更美好的未来。

曾经,在经济落后、交通闭塞、生产效率极低的情况下,他们从未放弃希望,默默奋斗,默默忍受,忍受生活的苦,忍受生命的痛;如今,好的政策如一道光,如一盏明灯,指引着他们更坚定地奋斗,超越,前行。

沧桑岁月,红心依旧。多少年来,华屋人从来没有动摇过对党的信仰。每年的清明节,他们都要到蛤蟆岭上的“信念树”林中去祭奠红军烈士。每当村里有大事、喜事,他们都会到山上去集会,有时唱红歌,有时对山歌,他们说,不但要追忆往昔,还要憧憬未来。