“学习一定要学到底”

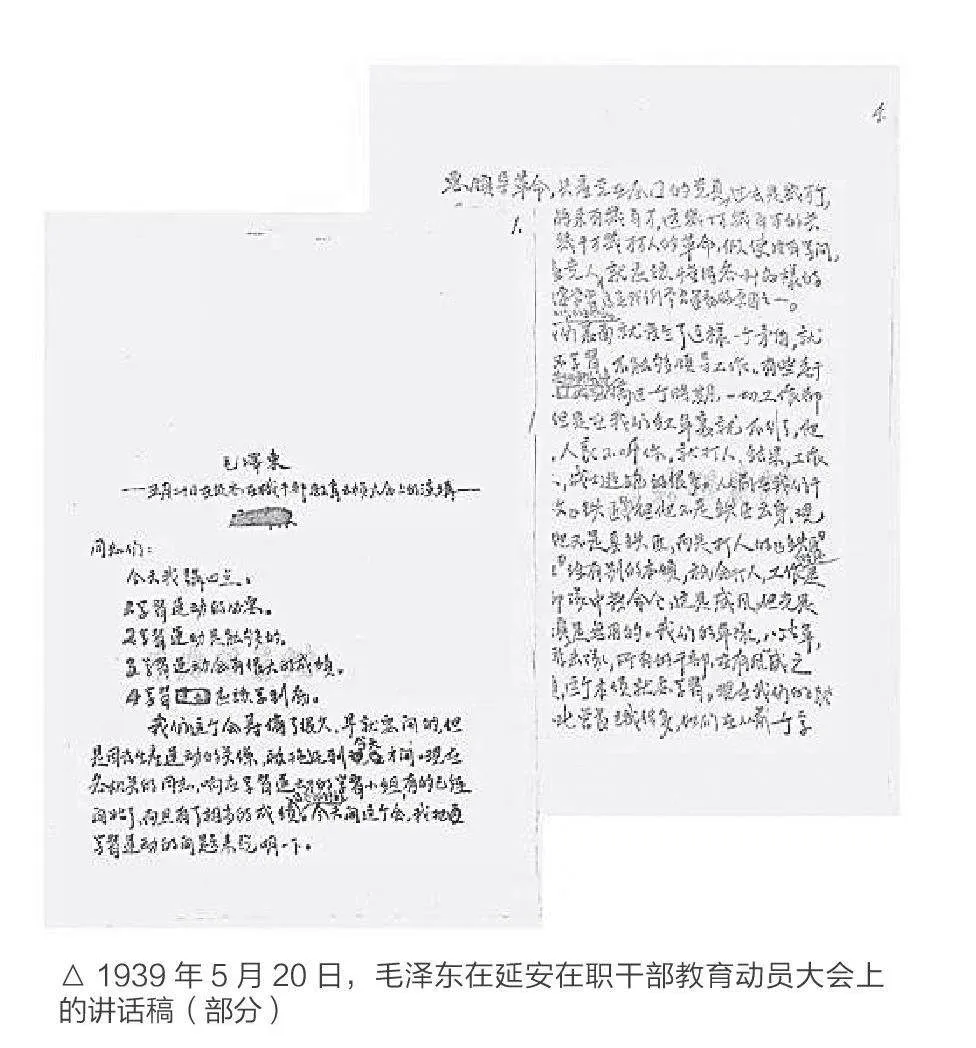

全民族抗日战争爆发后,为适应形势与任务的深刻变化,毛泽东在党的六届六中全会上,向全党发出了开展“学习竞赛”的号召。为此,1939年2月,中共中央成立了以张闻天为部长的干部教育部,负责领导全党的马列主义理论学习。同年5月,中央干部教育部在陕北公学礼堂召开学习动员大会,毛泽东在大会上围绕为何学、学什么、怎么学以及如何做发表了此篇重要讲话,要求全体党员干部“学习一定要学到底”。重温毛泽东这篇关于干部教育思想的重要文献,对新形势下如何增强学习本领、建设学习型政党具有重要启发意义。

为何学:“不学习,就不能领导工作,不能改善工作与建设大党”

中共中央落脚陕北后,由于时局的特殊性,一些干部对开展学习运动缺乏足够重视,刘少奇就曾在《论共产党员的修养》中提到:“在一些共产党员中,还有这样一种想法:就是认为只要自己革命坚决,斗争勇敢,就完全行了,学习不学习马克思列宁主义理论,进行不进行马克思列宁主义理论的修养,都没有什么关系。”为纠正这种错误倾向,毛泽东在讲话中开宗明义,对开展学习运动的原因和意义进行了深刻阐述。

一是“要领导革命就须要学习”。抗日战争进入战略相持阶段,党所处的环境和所肩负的任务,都和过去国内革命战争时期有很大不同。毛泽东在讲话中指出:“共产党在全国的党员过去是几万个,现在有几十万,将来会有几百万,这几十万、几百万共产党员要领导几千万、几万万人的革命,假使没有学问,是不成的”,共产党人要带领全国人民夺取抗日战争的胜利,就必须“懂得各种各样的事情”,只有这样,才能准确把握革命形势,掌握革命战争规律,担负起“打倒日本帝国主义、建立新中国的任务”。

二是“改善我们的工作,就要加紧学习”。革命形势与任务的深刻变化,对党员干部提出了更高要求。而此时,“我们队伍里边有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌”。毛泽东批评指出,一些干部“不但文章不会做,许多东西都不知道”“一切工作都是靠下命令”。他强调“光有威风而没有本领是无用的”,所有的干部“在有威风之外,还要有本领,这就要学习”。毛泽东将学习形象地比喻成开铺子,告诫干部想要把工作做好,“单靠过去懂的一点还不够,那只是一知半解”,如果不学习新本领,本来东西就不多,一卖就完,铺子就要告罄,工作自然也领导不起来。因此,他要求党员干部要经常 “进货”,无论党、政、军、民、学的干部,都要增加知识,才能把工作做得更好。

三是“要建设大党,我们的干部非学习不可”。为适应抗日战争和根据地建设对干部的需要,1938年3月,中共中央就作出《关于大量发展党员的决议》,到同年底,党员人数就从抗战初期的4万多人迅速发展到50余万人。新党员的成分、思想比较复杂,入党时缺乏必要的思想教育和足够的革命经验,甚至有许多投机分子和敌人的暗藏分子混进党内,影响党组织的战斗力。毛泽东指出,“我们要率领几万万人革命,现在的力量显然是不够的”,这就需要我们建设一个大党。而这个大党“不是一个‘乌合之众’的党,而是一个独立的、有战斗力的党”,需要有“大批的有学问的干部做骨干”,因此,我们要特别注重学习工作,“特别是干部同志,学习的需要更加迫切”。

学什么:“共产党员不学习理论是不对的,有问题就要想法子解决,这才是共产党员的真精神”

在对革命斗争经验教训的深刻总结中,毛泽东认识到,革命事业伟大艰巨,如果没有革命理论,没有历史知识,没有对于实际运动的深刻了解,要取得胜利是不可能的。因此,在学习运动中,他将“普遍地深入地研究马克思列宁主义的理论”和“使马克思主义在中国具体化”视为亟待解决的重要问题,针对部分党员干部在思想上存在“宁可挑大粪,不愿学理论”的现象,毛泽东强调,马克思主义、列宁主义的理论固然很难,但“如果我们以‘仇人’的态度不讲感情地攻它,一定是无攻不破的”。在他的积极倡导和大力推动下,延安时期全党呈现出“吃小米饭,攻理论山”的生动景象,许多党政机关、学校纷纷成立哲学研究会和研究组,“从前不懂哲学的人现在懂了一点,不懂马克思主义的现在也懂了一点”。

注重理论学习的同时,毛泽东还十分重视“通古今”的问题。他在讲话中借用古文“人不通古今,马牛而襟裾”来告诫党员干部既要长期研究历史等“古”的知识,也要经常学习时局形势与党的政策这些实际的学问,也就是“今”的学问。他强调,不研究党的政策,单学习那些理论是不够的,为避免理论与实际脱节,从1940年下半年开始,毛泽东主持收集、编辑和研究党在六大以来的主要历史文献,供党员干部研究与参考。同年8月,在中央宣传部发布的《关于加强干部策略教育的指示》中,学习中共中央的决议、中央领导同志有关策略的报告、策略教育等就被正式列入了在职干部的教育计划中。在掌握政策的基础上,毛泽东还提出,“我们单通现在是不够的,还须通过去”,他要求党员干部学习和研究历史,尤其要了解和懂得鸦片战争以来中国的近代历史和中国共产党的历史。为此,1942年3月,毛泽东结合全党学习的具体情况在中央学习组作了《如何研究中共党史》的重要讲话,这篇讲话奠定了中共党史研究的方法论基础,为全党深入开展党史研究提供了重要指南。

怎么学:“工作忙就要‘挤’,看不懂就要‘钻’,用这两个法子来对付它,学习是一定可以获胜的”

延安时期,在恶劣的战争环境和艰苦的物质条件下,党员干部需要一面战斗、一面生产,因难畏学和因忙弃学问题时有发生。对此,毛泽东指出,忙得很、看不懂并不能成为不要学习的理论、躲懒的根据,他巧用木匠钉钉子、钻木头的原理,向干部们传授了“挤”和“钻”的学习方法,以此告诫党员干部“有问题就要想法子解决,这才是共产党员的真精神”。

用“挤”来对付忙。毛泽东认为“挤”是一个好办法,他以“开会找座位”和“木匠钉钉子”为例,激励党员干部“把工作向两方面挤一挤,一个往上一个往下,一定可以挤出两小时来学习的”。毛泽东号召全党向陈云学习——即便是担任重要领导职务,工作异常繁忙,也有法子挤出时间来看书,来开会。而如陈云所言,这个法子就是“善于在繁忙的实际工作中,自己争取时间去学习,这一点必须有坚持的精神才能做到”。

用“钻”来对付难。针对看不懂的问题,毛泽东以“攻书”和“校仇”举例,勉励党员干部只要像“木匠钻木头一样地‘钻’进去”,逐字逐句攻克,如同韩文公祭鳄鱼一样,“十天不通,二十天,三十天,九十天……,非把这东西搞通不止,这样下去,一定可以把看不懂的东西变成看得懂的”。毛泽东强调,看不懂的东西要“像仇人一样地进攻它”,“不攻是得不到结果的”。但也要把握“攻”的方法,当正面搞不通时,“就从旁的东西看起,先打下基础,就可以一点一点地搞通正面的东西”。

如何做:“学习一定要学到底,学习的最大敌人是不到‘底’”

对于学习运动中出现自满的坏现象,毛泽东指出:“自己懂了一点,就以为满足了,不要再学习了,这满足就是我们学习运动的最大顽敌。”他告诫党员干部学习不要半途而废,要采取学到底的方针,一定可以把学问搞好。怎样“学到底”,毛泽东在讲话中从三个方面给出了回答。

一是要学以致用,不停留于书本。在毛泽东看来,学习的目的全在于运用。他在讲话中以孔夫子、孙中山和马克思为例,告诫党员干部“从古以来真正有学问的人,不是从学堂里学来的”,要想求得更进一步的学问,就不能停留于书本,“一定要在学校外边学习,要长期地研究”。为此,毛泽东号召全党大兴调查研究,在他的倡导下,党政军各级领导干部纷纷走出机关、深入基层,形成了《农村十日》(林伯渠)、《出发归来记》(张闻天)等一系列卓有成效的调研成果,调查研究在党内蔚然成风,并作为中国共产党的一项重要的工作制度被确立起来。

二是要终身学习,不止步于当下。1938年8月22日,毛泽东在延安中央党校的讲话中谈到:“你学到一百岁,人家替你做寿,你还是不可能说‘我已经学完了’,因为你再活一天,就能再学一天。”以此表明自己“决心学习,除死方休”的学习态度。在动员大会的讲话中,针对一些以为年纪大了学习没有希望的干部,毛泽东批评指出:“我以为这个想法是不对的。年纪大一点谁说不行呢?”他借用古话“人到五十五,才是出山虎”,勉励干部要树立终身学习的理念,并以身作则,坚持读书,真正做到在“无期大学”里活到老、学到老。

三是要全员参与,不局限于少数。毛泽东提出,要改变“从前有书只管自己读不给人家读的作风”,今后要互相帮助学习,“把全党变成一个大学校”。这个学校“提倡个人活动与组织活动配合”,“对学习既有自觉的热情又有健全的领导”,不论是什么人、来自何地,只要愿意都可以进入这个学校学习。在这种构想下,延安时期诞生了干部学习节、巡回教育制与顾问团制、各种研究组与研究会等许多形式新颖的学习方式,通过这些方式,延安干部学习教育质量大大提升,造就了“人人处在学习中,时时体现学习风”的学习盛况。

从党的六届六中全会提出“全党来一个学习竞赛”,到新中国成立之初强调“必须学会自己不懂的东西”;从改革开放后号召“善于学习,善于重新学习”,再到党的十八大以来多次要求“必须大兴学习之风,坚持学习、学习、再学习”,中国共产党依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。新征程上,面对世情、国情、党情的深刻变化,要有效应对好全面建成社会主义现代化强国道路上的各种新问题、新挑战,我们就必须要以“学习一定要学到底”的精神状态,一刻不停在学习中提高本领、适应变化、掌握主动,担当起实现中华民族伟大复兴的重任,不断开创社会主义事业发展新局面。

(作者:中央党史和文献研究院)