大柏地鏖战解危局

大柏地,位于江西省瑞金市北,因毛泽东的一首《菩萨蛮·大柏地》而广为人知。

1929年年初,这里发生的大柏地战斗,是中国工农红军第四军置之死地而后生的关键之战,是我军建立初期以少胜多、以弱胜强的经典战例,为此后红军乘胜出击、发展壮大积累了实战经验,陈毅称之为“红军成立以来最有荣誉之战争”。此战中,鲜少摸枪的毛泽东持枪上了战场。

红军缘何要下井冈山?

1927年10月,毛泽东率领湘赣边界秋收起义的工农革命军第一军第一师到达井冈山地区,进行土地革命,开展创建革命根据地的斗争。1928年4月,朱德、陈毅率领自湘南撤离的部队上井冈山,与毛泽东领导的部队胜利会师,壮大了井冈山革命根据地的军事力量。会师当日,毛泽东与朱德、陈毅在龙江书院见面,共同商议成立工农革命军第四军等一系列问题。由于有了可靠的根据地作为落脚点,极度疲惫的部队得以休养生息。

1928年5月4日,井冈山军民在宁冈砻市举行庆祝大会,宣告中国工农革命军第四军成立,朱德任军长,毛泽东任党代表,陈毅任政治部主任,王尔琢任参谋长。后根据中共中央指示,工农革命军第四军改称红军第四军,简称红四军。

南昌起义、秋收起义以及这两支起义军余部在井冈山的胜利会师,是中国革命发展史上具有重大历史意义的事件。尤其是井冈山革命根据地的建立,实现了由城市到农村的战略转移,为中国革命开辟了农村包围城市、武装夺取政权的新道路。

红军和革命根据地的日益壮大,引起了国民党反动派的恐慌,蒋介石纠集各路军阀对井冈山根据地进行多次“进剿”。在毛泽东和朱德的正确指挥下,敌人的前两次“进剿”都被粉碎。毛泽东曾写下“黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁”的词句。

可是,国民党反动派对“进剿”失败并不甘心,伺机对井冈山革命根据地发动更大规模的“会剿”。

1929年1月1日,湘赣两省国民党军在江西萍乡成立“会剿”总指挥部。湖南方面由湖南国民党“清乡”督办鲁涤平任总指挥,国民革命军第十九师师长何键为代总指挥,江西方面由国民革命军第十二师师长金汉鼎为副总指挥,纠集湘赣两省18个团约3万人的兵力,兵分五路对井冈山革命根据地发动了第三次“会剿”。与此同时,国民党反动派对井冈山地区实行严密的经济封锁,使得井冈山革命根据地的给养保障非常困难。

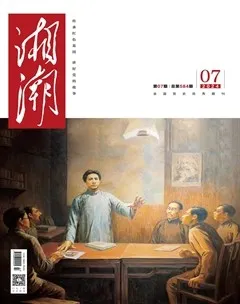

面对大兵压境的严峻形势,为粉碎敌人第三次“会剿”,1929年1月4日至7日,毛泽东在宁冈县柏路村主持召开会议,针对井冈山革命根据地面临的军事威胁和经济困难情况,着重研究了粉碎湘赣两省国民党军第三次“会剿”的策略和部署,最后决定用“围魏救赵”的办法,为井冈山根据地解围,并解决衣食给养问题。

会议决定,由彭德怀任团长、滕代远任党代表的第三十团,和袁文才、王佐的第三十二团留守井冈山,朱德、毛泽东率红四军主力第二十八团、第三十一团及军直属队下山向赣南进军,开展游击战争,以解井冈山之围。

被动应战,损失严重

下山后,军长朱德、党代表毛泽东联名沿途发布由毛泽东起草的《红军第四军司令部布告》。布告指出红军的宗旨是:民权革命,打倒列强,打倒军阀,统一中华。布告还宣传了中国共产党在民主革命时期的各种政策,并号召全国人民为推翻国民党反动政府和夺取全国革命胜利而奋斗。

然而,毛泽东和朱德率领红四军离开井冈山根据地后,就遇到超乎想象的困难,并屡陷险境。

红四军原计划是向赣南进军,目的是把“会剿”井冈山的敌军引向赣南,以解井冈山之围,并保住井冈山这块根据地。可是,赣南地区尽管受大革命的影响有较好的群众基础,却没有建立根据地,部队的给养极度困难。当时正是天寒地冻的季节,红四军被装都得不到补充,再加上后有敌兵紧追不舍,几次被动应战,接连失利,损失严重。

在大余县,与敌军李文彬旅激战时,红四军第二十八团党代表何挺颖身负重伤,后在突围转移途中牺牲。在安远县摆脱了李文彬旅的夹击后,红四军连夜向寻乌转移,又在寻乌项山圳下村遭国民党第十五旅的偷袭,伤亡很大。朱德的妻子伍若兰受伤被俘(后在赣州英勇就义)。在两省相邻的罗塘地区,红四军再次遭到刘士毅旅的阻击。国民党第十五旅旅长刘士毅甚至自信地发出了“日内将肃清共军”的捷报。在罗福嶂山区召开的中共红四军前委会议上,红四军还确定了应付最困难局面的办法,“万一部队被打散了,可以回大城市彼此用化名登报联系”,毛泽东、朱德等领导人都各自确定了化名。

红四军此时面临的境界,正如毛泽东后来在给中央的报告中所言:“是为我军最困难的时候。”

在转战途中,部队极度疲惫且得不到休整,行军到瑞金武阳境内时,抓到了一个国民党军蓝玉田部逃兵。这个逃兵因看不惯蓝玉田部的腐败,携枪跑了出来,没想到遇到了红军,被当作奸细抓了起来。

问清缘由后,毛泽东命人给他松绑,并请他当红军的向导。这个人了解敌情,又熟悉本地地形,带领红四军专门抄小路、走捷径,翻山越岭来到云石山境内,甩开追敌大概半天的路程,直奔大柏地。红四军争得了短暂的喘息时间,为在此地打一场伏击战创造了有利条件。

实际上,朱德和毛泽东早就想摆脱下山后的被动局面。可是当地没有群众基础,也就意味着没有情报来源,面对强敌只能被动应战。当红四军行至沙洲坝乌石垅时,毛泽东决定派一支小分队突入瑞金城内侦察敌情并收集报纸。这时,贺子珍自告奋勇要加入侦察小分队。

朱德不同意贺子珍参加侦察行动,他不想让贺子珍去冒风险。不过,毛泽东了解自己的妻子,同意让贺子珍去了。

为了保证万无一失,朱德进行了周密部署,命令第三十一团第一营第二连连长张宗逊率部突入瑞金县城;第二十八团绕过县城继续向北,在黄柏待命;特务营和独立营在县城周边策应,待小分队回来再一起撤离。

当瑞金的国民党守军郭凤鸣部得知朱、毛红军朝县城开来时,赶忙收拾细软躲到了城外。临近傍晚,红军侦察小分队未放一枪就进入瑞金县城,除了侦察敌情外,另一项重要任务就是收集近期报纸。贺子珍和张宗逊很快就找到了县邮局,从墙角的报纸堆里按日期挑了一些报纸捆起来,迅速撤离。可当他们刚从邮局出来,就遇到从城外折返回来的敌军。情况万分危急,张宗逊立即指挥部队就地散开,一边阻击敌人,一边掩护贺子珍带着报纸撤退。贺子珍抱着报纸骑马疾驰,直到陈毅带来接应的援兵将追敌击溃才脱离险境。

当晚,毛泽东和朱德查阅报纸,得知一路尾追而来的原来是国民党军第十五旅第二十九团和第三十团,约2000人。掌握了敌情,他们便开始考虑如何变被动为主动,斩断尾随之敌的追击。

此仗必打,以振军威

1929年2月9日,正是农历大年三十,红四军行进到大柏地一带。第二天清晨,军部命令部队继续往宁都开拔。前卫部队与敌军刘士毅旅、肖志平团等追兵只差3个多小时的路程,情势非常危急。

然而,第三十一团的一些战士找到第三营党代表罗荣桓坚决请战,战士们说:“天天被敌人撵着跑,这都过年了,还要往哪里走?党代表,向上级反映反映,打一仗吧!不打掉敌人的嚣张气焰,我们休想安生。”

罗荣桓立即向军部反映了战士们的请战要求。

毛泽东和朱德听完罗荣桓等人的汇报后,紧急在大柏地召开了中共前委扩大会议,引导大家分析敌我形势。会上,大家都认为要打一场胜仗了。朱德还根据自己来到大柏地途中留心察看过的周围地形情况,指出此地利于设伏。会议决定利用大柏地有利于伏击的地形,诱敌深入,歼灭尾追之敌。指战员的战斗热情被充分调动起来,大家憋足了劲发誓要与刘士毅大干一场。

大柏地在瑞金城北。这里有一条南北走向长约6公里的峡谷,两旁山高林密,一条曲径绕行谷底,直通宁都,是打伏击战的极好场所。红四军此次伏击战的具体部署为:第二十八团第二营为前哨营,在杏坑附近占领有利地形,以掩护主力红军在大柏地的隐蔽而展开行动,然后撤至大柏地附近担任军预备队;第二十八团第一营从右翼向敌侧后迂回,断敌退路;第二十八团第三营在东侧高地占领阵地,担当正面阻击任务;第三十一团及军部特务营担当向敌左翼侧击的任务。

2月10日,红四军各部队按部署在大柏地各伏击点就位,严阵以待。下午两点左右,我军前哨营二营在黄柏与大柏地的界山龙角山与刘士毅旅先头部队交火,二营营长萧克和营党代表胡世俭按诱敌深入部署,边打边撤,佯装败退,欲将敌人引入杏坑附近麻子坳红军布下的“口袋”。

可是,狡猾的敌军并不上当,追了不远就撤回到县城。敌军不肯钻“口袋”,怎么办?

毛泽东和朱德听侦察员报告后分析认为,敌人怕中计,生怕跟我们打山仗、打夜仗,估计明早主力会全线追来。

那就敌变我变!毛泽东随即命萧克继续在龙角山设伏,并命侦察人员深入县城附近监视敌人主力动向,一有情况,马上回报。红军主力除制高点留少数部队外,其他人下山休息,以逸待劳,第二天天亮前再进入伏击阵地。

次日凌晨,大雾细雨,正好便于红军伏击部队隐蔽进入阵地。来敌正是刘士毅部,近个把月他们一直尾追红四军,凭借优势兵力和装备,几次与红军交手都占了便宜,这时傲气十足,根本不把红军放在眼里。而且,刘士毅部为争头功,孤军深入。

彼时,红军虽然人困马乏,但下山以来屡遭刘士毅部追缠,早已忍无可忍,对他们恨得咬牙切齿,决意除之而后快。

上午9时左右,敌人的大部队全部钻进了红军预设的伏击圈。当敌军突进至杏坑北侧时,红军立即开始反击。第二十八团第一营由右翼迂回,第三十一团第三营由左翼攻击,对敌形成夹击之势。但敌人攻势很强,战斗非常激烈。

10时许,敌人继续向大柏地进攻。这时,红四军第二十八团第二营加入战斗,从正面攻击敌人。第二十八团第一营迂回到杏坑南侧,直捣敌军指挥所,并扎紧了“口袋”,截断了敌人的退路。

朱德见时机已到,一声令下,红军将士们向敌人发起猛烈进攻。可是,红军因为连续作战,人员和弹药消耗很大,沿途又有损无补,火力薄弱,对敌形不成压倒之势,战斗逐渐出现僵持局面并进入胶着状态。必须把敌人分成两段,严防其里外合兵才行!“整个红军的存亡就看隘口能不能锁住”。

奉命设卡守隘口的红二十八团营长萧克和党代表胡世俭立下军令状:“如果我们的隘口破了,那一定是敌人踩着我们全营的尸体走过去的!”正是凭着“牺牲全营也要用尸体把敌人挡在隘口之外”的精神气概,红军成功阻击了强敌进攻并最终将其击溃。

生死存亡关头,朱德指挥埋伏在半山坡的独立营和直属队向山下的敌群猛冲,与敌短兵相接,浴血奋战。平时很少摸枪的毛泽东也拿起一把枪,带着警卫排向敌军阵地勇猛冲锋。身边的警卫排长受伤了,毛泽东仍奋不顾身地向前冲。

因为红军已没有退路,红四军的生死存亡在此一举。

毛泽东、朱德带头上阵,极大地鼓舞了参战官兵斗志,红军与敌人展开殊死激战,终于在正午时分全歼被围之敌,夺取了大柏地战斗的最后胜利。这次战斗俘敌800余人,缴获步枪800余支,重机枪6挺。大柏地战斗是红四军下井冈山后置之死地而后生的关键一仗,红军由此扭转战局转危为安。

荣誉之战,影响深远

首先,大柏地之战是荣誉之战。

大柏地一战,是红四军主力下井冈山以来的第一个大胜仗,不仅沉重地打击了敌人,使红四军摆脱了一路被敌人尾追的困局,重要的是还扩大了红军的政治影响,赢得了民心,为之后在赣南、闽西广大地区创立革命根据地奠定了坚实的基础。

为此,陈毅在当年9月1日写给中共中央的报告中对大柏地战斗作出如下评价:“是役我军以屡败之余作最后一掷,击破强敌。官兵在弹尽援绝之时,用树枝石块空枪与敌在血泊中搏斗,始获得最后胜利,为红军成立以来最有荣誉之战争。”

其次,大柏地之战解决了红军发展的方向性和根本性问题。

从南昌起义到井冈山,这支新生的革命力量究竟如何发展?

毛泽东率军建立井冈山革命根据地,点燃了工农武装割据的星星之火,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的中国革命道路。但是,红军下山后的发展,也经历了一个转变过程。

起初,以毛泽东为书记的前委有过这样的考虑:“我们对以‘赣南为退步’的话,非经济上到了绝路,非往赣南就无法维持时,决不走此一路,万不得已时也许要往赣南,但完全是为了经济计,而不是政治的意义。”由此可见,当时还没有创建和发展赣南根据地的构想。

然而,红四军主力下山后,敌军一方面对其尾追不放,另一方面并没有放松对井冈山革命根据地的围攻。1929年2月,井冈山失守,红五军留守部队被迫突围撤离井冈山。红四军在江西吉安县东固得到井冈山失守的消息,无法按原计划威胁敌人后方并配合守山部队夹击敌人,遂决定放弃回师井冈山的计划。大柏地一战让红四军的领导者认识到,赣南民风淳朴、物产丰富、易守难攻,是立足和发展的理想之地。因此,红四军前委根据形势变化,决定在赣南、闽西20余县的范围内,开展游击战,发动群众,深入开展土地革命,建立工农政权。尽管红四军下山的初衷并不是开辟根据地,但这一决策客观上开辟了以瑞金为中心的赣南、闽西革命根据地,红军也逐渐摆脱了对地势的依赖,在日后的革命斗争中日益发展壮大。

再次,大柏地之战是红军建立初期的关键之战。

大柏地战斗在整个军史上并不算是一场规模宏大的战斗,但却是关乎红军生死存亡的关键性一仗。此战极大地振奋了军心士气,让一度屡战屡败的红军战士重拾信心,更加坚定了革命信念。

战略战术的灵活运用是这场战斗的制胜法宝。红四军领导者在“知己知彼,不打无准备之仗”的基础上,善于在危机中捕捉战机,诱敌入瓮,围而歼之,故而能带领红军战士以弱胜强,进而扭转危局。

在这场战斗中,毛泽东、朱德等领导人要求部队严守纪律,打造了一支正义之师。红军用的老乡的粮食和物资,都逐一按价结算,对不在家的老乡都留下欠条并保证兑现归还。“有借有还、言出必诺”的仁义之举,让当地群众感叹道:“红军真是少有的仁义之师,是劳苦大众自己的队伍!”从而赢得人民群众的广泛支持,为日后党和红军立足赣南打下了坚实的群众基础。

随着中央苏区及赣南、闽西苏维埃政权的建立,星星之火,渐成燎原之势,中国革命由此转入一个崭新阶段。

1933年夏,已担任中华苏维埃共和国临时中央政府主席的毛泽东,再一次来到大柏地。这天午后,雨过天晴,一道彩虹飞架天上,非常壮观。毛泽东不禁忆起当年红军在这里拼死鏖战打伏击的场面,望着前村路边农舍墙上的累累弹孔,他吟了一首《菩萨蛮·大柏地》:

赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?

雨后复斜阳,关山阵阵苍。

当年鏖战急,弹洞前村壁。

装点此关山,今朝更好看。

大柏地因毛泽东和朱德指挥的大柏地战斗而载入中国革命史册,也因毛泽东的不朽诗篇而名扬天下。