企业数字化转型的前因组态、模式选择与推进策略

摘 要:当前数字化转型成功的部分大型企业与处于“数字+企业”机械组合阶段的多数中小微企业,在一定程度上形成数字化转型“马太效应”。在分析现有研究的基础上,提炼出企业数字化转型的技术冲击与组织响应两类关键影响因素,采用模糊集定性比较分析法(fsQCA)分析并提出企业数字化转型的战略变革式、生态共建式和资源整合式三种基础模式及其应用思路。以政府顶层设计为指引,以行业规划推动为支撑,以企业组织响应能力提升为核心,提出企业数字化转型的推进策略:完善多维发展政策体系,加快数字基础设施建设;健全数字化规划体系,拓宽行业数字化合作渠道;推动组织战略变革,加快组织结构创新,强化数据资源整合。

关键词:企业数字化转型;转型模式;前因组态

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)07-0065-15

人工智能、区块链、大数据、5G等新型数字技术逐步渗透到企业生产经营领域,影响着企业的生产流程、组织结构和商业模式,企业数字化转型成为新趋势。在微观层面,企业数字化转型通过改变研发、生产、交换、分配、消费等环节的基本形态和分工模式,增强企业在生产、运营、管理、决策等环节的智能性、互联性和可预测性,并最终作用于价值创造;在宏观层面,成规模的企业数字化转型将带来经济增长内生驱动因素的转变,进而撬动新的经济增长点并最终推动经济发展。企业应如何科学利用数字技术激发可持续增长内生动力,如何避免因数字技术的机械融入而出现数字“负能”现象,成为高质量发展目标下的新挑战。

企业数字化转型是一项长期化、综合化、影响深远的系统性工程。与相对独立的经济个体不同,数字技术打破了以往工业经济体系中企业间相对独立、以规模经济获取利润的零和博弈状态。一方面,企业数字化转型涉及价值创造方式、企业边界、组织结构变革等内部转型[1-2],而不是新型数字技术的简单、机械移植;另一方面,多主体参与的数据市场生态体系在数字技术驱动下已逐步建立,开始形成以数字规模获取利润的正和博弈状态,通过促进资源交易和共享优化企业的内外部资源配置,故企业数字化转型还涉及商业模式、市场运行等外部转型。埃森哲相关研究指出,采用数字技术持续推进数字化转型且取得显著成效的企业仅为17%[3]。同时,受经济下行压力影响,加之企业转型周期长、成本高,企业通常选择减缓数字化转型的速度[4]。现阶段,我国数据体量居世界前列、应用场景丰富,但数字化转型成功的部分大型企业与处于“数字+企业”机械组合状态的多数中小微企业,在一定程度上形成数字化转型“马太效应”。因此,提炼企业数字化转型的关键影响因素,归纳数字化转型的典型可选模式,提出企业数字化转型的推进策略,是摆脱企业数字化转型困境、助力我国企业数字化转型顺利推进的必要之举。

鉴于此,本文在梳理现有研究的基础上,归纳提炼企业数字化转型的关键影响因素,并采用模糊集定性比较分析法(Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA)分析多因素作用下的企业数字化转型基础模式及其推进策略,以期为企业数字化转型的模式和路径选择提供参考借鉴。

一、相关文献综述

学术界关于企业数字化转型的早期研究将企业数字化转型视为依赖数字技术的生产流程[5]。最新研究表明,数字化转型是影响企业整体行为的深刻变革[6],企业通过适时的组织响应应对技术冲击[7-8]。其中,技术冲击是指新兴技术对企业生产经营和社会经济环境的影响[8];组织响应是指企业为应对外部环境变化而采取的一系列行为[7]。

(一)关于技术冲击的研究

数字技术投入和数字应用赋能是影响企业数字化转型的两个关键技术因素。一方面,数字技术投入可以成为企业的核心数字能力,而数据的分析和使用是数字技术投入的关键[9]。企业通过利用数字技术,收集来自客户的异质化信息、同质化行业数据以及其他类型信息,并对其进行分析和挖掘[10]。将这些个人消费者数据集合形成的集体意识体现于产品中,即可满足客户需求,从而提高产品研发和产品供应水平[11]。另一方面,企业通过应用数字技术,实现生产成本的降低和生产效率的提高[12]。如数字孪生技术的应用,有助于企业减少生产故障、缩短生产周期,进而降低生产成本[13];大数据或云服务的使用,有助于企业了解消费者偏好新变化,洞察产品创新方向,进而增强产品功能,提高数字化企业的创新能力和效率[14]。

(二)关于组织响应的研究

数字技术的广泛应用对产业结构、产业组织、企业组织都产生了深刻影响,企业需要调整现有组织形式,以适应数字化趋势[9],具体体现为数字战略变革、数字人才重塑、数字资源整合、数字平台构建等策略。

第一,数字战略变革强调企业短期、中期和长期数字化目标的确立及相应举措的变革。一是企业应改变战略思维,由竞争思维转变为合作思维。特别是在数字经济体系中,价值共创是企业的根本目标[15]。二是对于数字化战略变革,除技术创新外,企业还需保持技术战略、业务战略、组织结构、生态结构间的战略协同[16]。

第二,数字人才重塑强调简单劳动被机器替代和企业员工复合型变革。一是机器学习等数字技术的运用,使企业对生产技术工人的需求减少,对研发和财务等高技能、复合型人才的需求增加[17];二是数字技术推动公司内部员工职位的整合,如在对传统技术人员进行专业培训后,将传统核心业务与数字技术结合以提高人力资本的专有性[18]。

第三,数字资源整合强调企业内外部资源交换及其资源协调能力的提升。数字技术改变了产品研发、生产、测试和升级等环节的呈现方式,对企业的资源协调能力提出了更高要求[19-20]。在产品研发阶段,不同部门利用数字技术,实现跨时间和空间的创造性组合[21];在产品生产阶段,使用区块链等数字技术,使生产过程更加标准化和可追溯[22];在产品测试阶段,使用虚拟客户端环境,可以减少开支并缩短测试周期[23];在产品升级阶段,对用户数据进行分析,可以精准定位产品更新的参数调整及创新改造方案,优化用户体验[24]。

第四,数字平台构建强调通过数字技术推动数字生态系统发展,提高信息耦合度,实现研发、生产、销售等子平台之间的互联互通。随着平台主体类型和数量的增加,资源共享和价值交换频繁发生,平台规模不断扩大[25]。一方面,数字生态系统内部的企业间建立了共生关系,管理与商业模式相应改变,企业抵御风险能力得以提升[26];另一方面,企业与行业内外的其他企业广泛合作,有利于扩大企业规模,增强企业创新潜力,降低企业协作成本[27]。

(三)研究现状评述

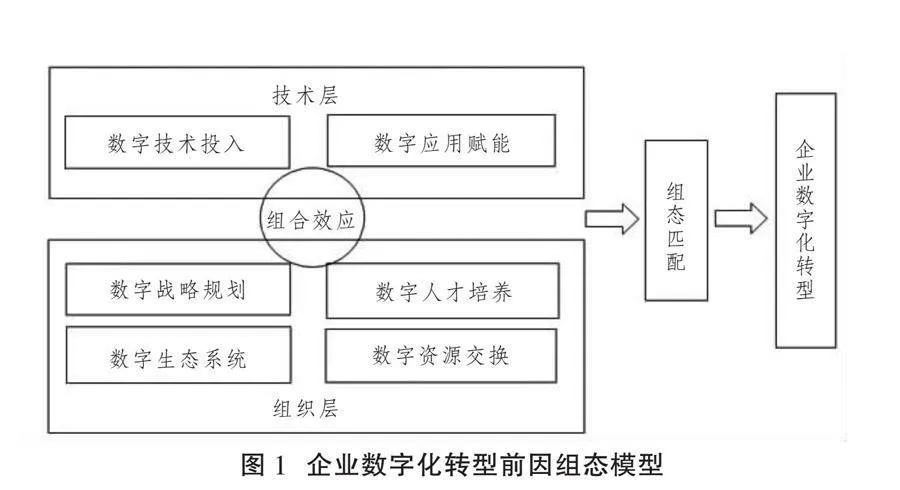

数字技术不仅是提高生产力的技术工具,而且是加快企业组织变革的技术驱动力。面对“技术冲击”,企业要实现系统性的数字化转型,不应囿于机械单一的数字技术引入,还需在数字战略变革、数字人才重塑、数字资源整合、数字平台构建等方面实施综合化的“组织响应”行动。在数字化转型过程中,技术冲击和组织响应是相互依赖、共生互动的关系,因而明确二者影响企业数字化转型的相互作用机制是当前研究的关键一步。鉴于此,本文引入配置理论,将数字技术投入、数字应用赋能、数字战略规划、数字人才培养、数字资源交换和数字生态系统等六大因素进行组合,进一步构建数字化转型组态模型,以厘清上述因素间的组合关系,提出数字化转型的推进策略。

二、企业数字化转型的前因组态分析

企业数字化转型具有整体性、系统性、综合性等特征,其成功与否是众多具体因素共同作用的结果。基于企业数字化转型的现实基础,这里聚焦于其影响因素之间的作用机制分析。fsQCA方法基于配置理论,运用布尔代数和集合论解释多重并发因果关系,在小样本研究中具有良好的效度与信度,其分析结果稳健性不受样本量的影响,且可展示数据的连续变化。鉴于当前企业数字化转型样本的可获得性,本文运用fsQCA方法对缺乏统一共识与理论支撑的数字领域进行复杂因果关系研究,由此识别企业数字化转型中多重复杂影响因素间的相互作用机制,为不同类型的企业数字化转型特征和模式分析提供依据。

(一)变量测度

综合已有研究和前文关于企业数字化转型关键影响因素的提取分析,从冲击—反应视角,将影响企业数字化转型的前因要素分为技术层(T)和组织层(S)两个部分。技术层代表企业运用数字技术将非数字产品、服务或运营数字化;组织层代表企业在整体布局、研发投入、生产销售等方面以及以人为中心所发生的变革,以此描述企业面对数字技术冲击时采取的响应行动,构建企业数字化转型的前因组态模型(见图1,下页),探究影响企业数字化转型的多重影响因素及不同组态。

1.前因变量

数字技术与价值链环节的深度融合不断提高企业数字化发展水平,对企业和经济发展起到叠加与推动作用。根据现有研究,将技术层分为数字技术投入(DTI)与数字应用赋能(DAE)两个因素。其中,数字技术的投入可突破企业数字化转型产业边界,为企业数字生态建设、全要素生产率提升、行业结构升级等提供技术保障,能够有效推动行业结构与企业数字化转型升级,因此,用数字技术使用频率测度数字技术投入[28];数字应用赋能打破数据共享信息壁垒,促进各部门间信息共享,对企业商业模式创新、差异化竞争优势培育、市场价值导向重塑等产生深刻影响,通过扩大技术资源基础与产品新颖性,对企业数字化转型起到赋能作用,因此,用数字技术应用情况测度数字应用赋能[29]。

企业数字化转型作为一项系统性工程,既需要技术方面的资源整合,又需要战略规划、组织构架等方面同步变革。根据现有研究,本文将组织层分为数字生态系统(DES)、数字人才培养(EDU)、数字战略规划(DSM)和数字资源交换(DRE)四个部分。其中,数字生态系统通过互动实现价值创造,企业间研发与专利等资源共享交错互补,对企业数字化转型具有促进作用[30],选用企业的专利申请数对该前因要素进行衡量;通过组织内部对数字人才的有效运用与获取,提升人力资源禀赋,增加企业动态环境竞争优势[31],用研发人员占比测度数字人才培养这一前因要素;数字战略规划的前瞻性可预判组织内部规则并进行适度调整,为企业组织人员适应新模式及数字化技术探索提供基础保障,引导数字技术研发与创新[32],用研发投入占营业收入之比测度数字战略规划;数字资源交换整合内部数字资源、积累外部数字资源,并协同共建数字资源池,实现数字资源有效整合、产品价值与跃迁,最终促进企业数字化转型升级。数字资源交换能够直接反映在企业的超额利润上,在一定程度上避免企业初始规模大小的影响[33],用超额利润衡量数字资源交换。

2.结果变量

数字化转型的相关特征信息在部分企业年报中有较为清晰的体现。因此,本文利用Python软件爬取巨潮资讯网中104家上市公司的年报,借鉴和参考已有研究[6],计算与数字化转型相关的关键词词频,并将其作为衡量企业数字化转型程度(DDT)的指标。

(二)样本选择与变量校准

本文根据以下条件筛选样本:一是成立3年以上的企业,有较为清晰的企业数字化转型活动;二是具备一手资料可得性,资料具有丰富性;三是关注样本间差异性,尽可能涵盖行业特点。选取104家具有数字化转型特点的制造业与服务业企业作为研究样本,所需数据来源于国泰安数据库(CSMAR)、万得数据库(WIND)和巨潮资讯网,最终样本企业的行业与地区分类占比信息如表1(下页)所示。

根据fsQCA的操作要求,采用直接法将各变量数据校准为模糊集,将案例样本数据分布的上四分位数(75%)、中位数(50%)和下四分位数(25%)划分为完全隶属、交叉点和完全不隶属3个锚点,赋予原始数据特定条件集合隶属度,将变量校准为集合,从而进行必要性与充分性的子集关系分析,并对6个条件变量与1个结果变量取对数后校准[13]。各条件和结果的校准信息如表2(下页)所示。

(三)企业数字化转型的组态结果分析

1.单因素条件必要性分析

fsQCA方法要求在校准后,通过单因素条件必要性分析判断单一前因要素是否作为结果要素的充分条件或必要条件,以判断二者关系的紧密性[34]。由表3的必要条件分析结果可知,所有单个前因要素的一致性均低于0.9①,表明任一前因要素均不是结果变量的必要条件,因而继续进行组态分析,对多种前因要素进行组合分析。

2.企业数字化转型前因条件组态分析

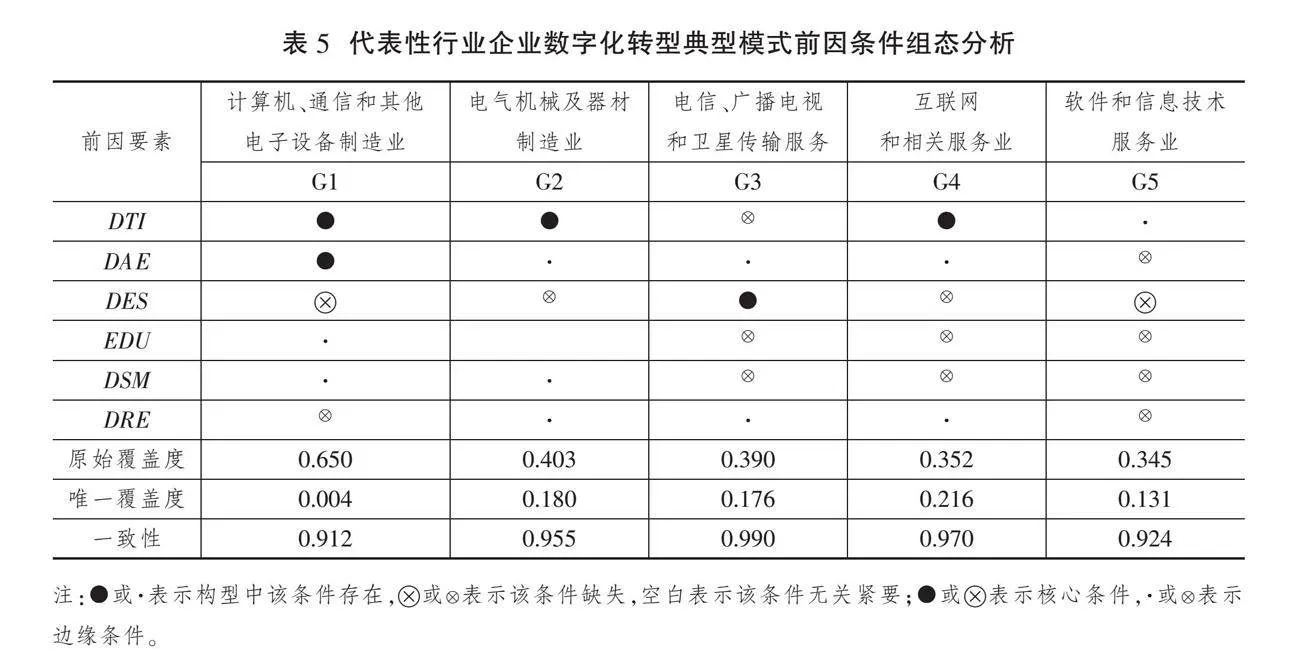

104家样本企业数字化转型程度的前因组态结果如表4(下页)所示。总体解的一致性水平为0.863,大于0.75的阈值,总体解的覆盖度为0.835,可知该总体解的可靠性强、解释度高③。分析结果显示共存在4个前因条件组态:H1、H2、H3、H4。组态H1中,数字技术投入和数字应用赋能为核心条件存在,数字人才培养和数字战略规划为边缘条件存在,数字生态系统为边缘条件缺失,数字资源交换为无关紧要条件。组态H2中,数字技术投入为核心条件存在,数字人才培养和数字战略规划为边缘条件存在,数字应用赋能和数字资源交换为无关紧要条件,数字生态系统为边缘条件缺失。组态H3中,数字应用赋能为核心条件存在,数字生态系统为边缘条件存在,数字技术投入、数字战略规划和数字资源交换为边缘条件缺失,数字人才培养为无关紧要条件。组态H4中,数字技术投入和数字应用赋能为核心条件存在,数字资源交换为边缘条件存在,数字生态系统和数字人才培养为边缘条件缺失,数字战略规划为无关紧要条件。

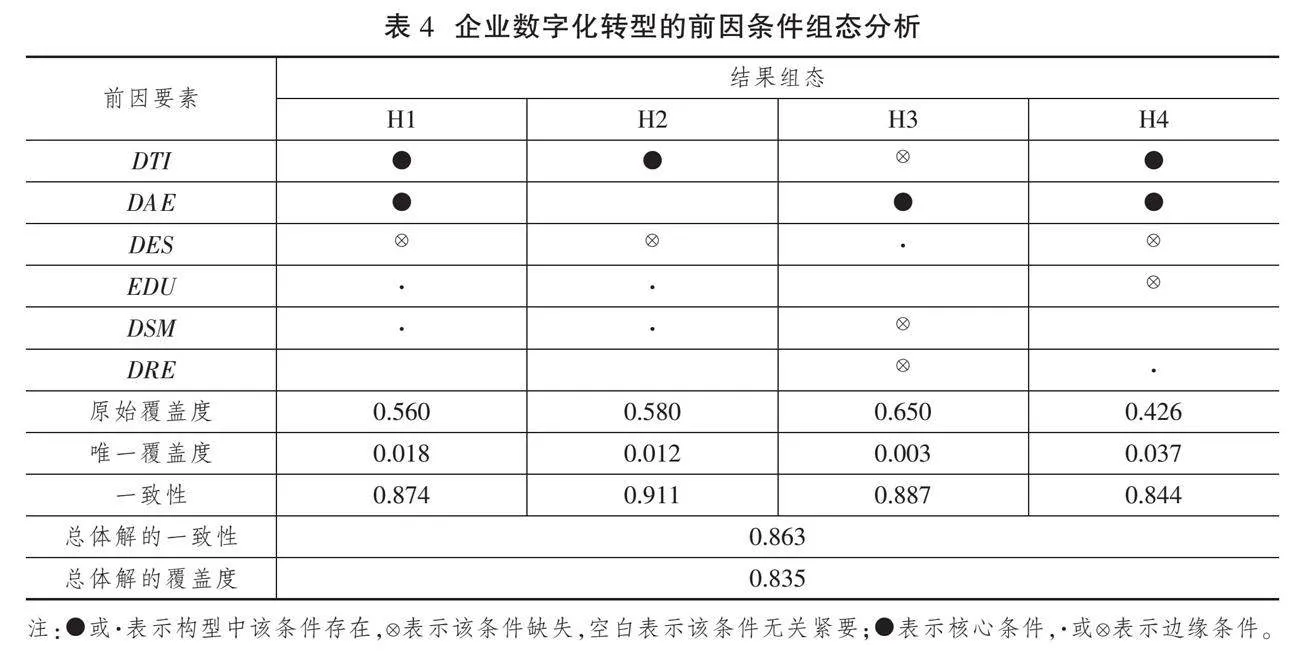

由代表性行业企业数字化转型的组态分析可知(见表5),行业层面存在5个前因条件组态:G1、G2、G3、G4、G5。组态G1中,数字技术投入和数字应用赋能为核心条件存在,数字人才培养和数字战略规划为边缘条件存在;组态G2中,数字技术投入为核心条件存在,数字应用赋能、数字资源交换和数字战略规划为边缘条件存在;组态G3中,数字生态系统为核心条件存在,数字应用赋能、数字资源交换为边缘条件存在;组态G4中,数字技术投入为核心条件存在,数字应用赋能、数字资源交换为边缘条件存在;组态G5中,数字技术投入为边缘条件存在。

由不同地区企业数字化转型的组态分析可知(见表6,下页),存在4个前因条件组态:D1、D2、D3、D4。组态D1中,数字技术投入为核心条件存在,数字应用赋能、数字人才培养和数字战略规划为边缘条件存在;组态D2中,数字技术投入为核心条件存在,数字应用赋能、数字生态系统为边缘条件存在;组态D3中,数字应用赋能、数字人才培养、数字战略规划为边缘条件存在;组态D4中,数字应用赋能、数字生态系统为边缘条件存在。

3.稳健性检验

fsQCA具有多种稳健性检验方式。其中,合理调整相关参数的设定为常用方式之一,如调高案例一致性门槛阈值、调整数据校准依据、提升PRI一致性、增加或减少案例等。参考已有做法[6],采用调高案例一致性门槛阈值,将一致性水平从0.75提高到0.8,计算结果中组态路径不变,表明分析结果具有良好的稳健性①。

三、企业数字化转型的模式选择及实践应用

在数字经济发展初期,技术因素是数字化转型的核心前提。与此同时,样本企业数字化转型的成功离不开数字战略规划、数字人才培养、数字生态系统、数字资源交换等一系列辅助条件的有力支撑。

(一)企业数字化转型的基础模式剖析

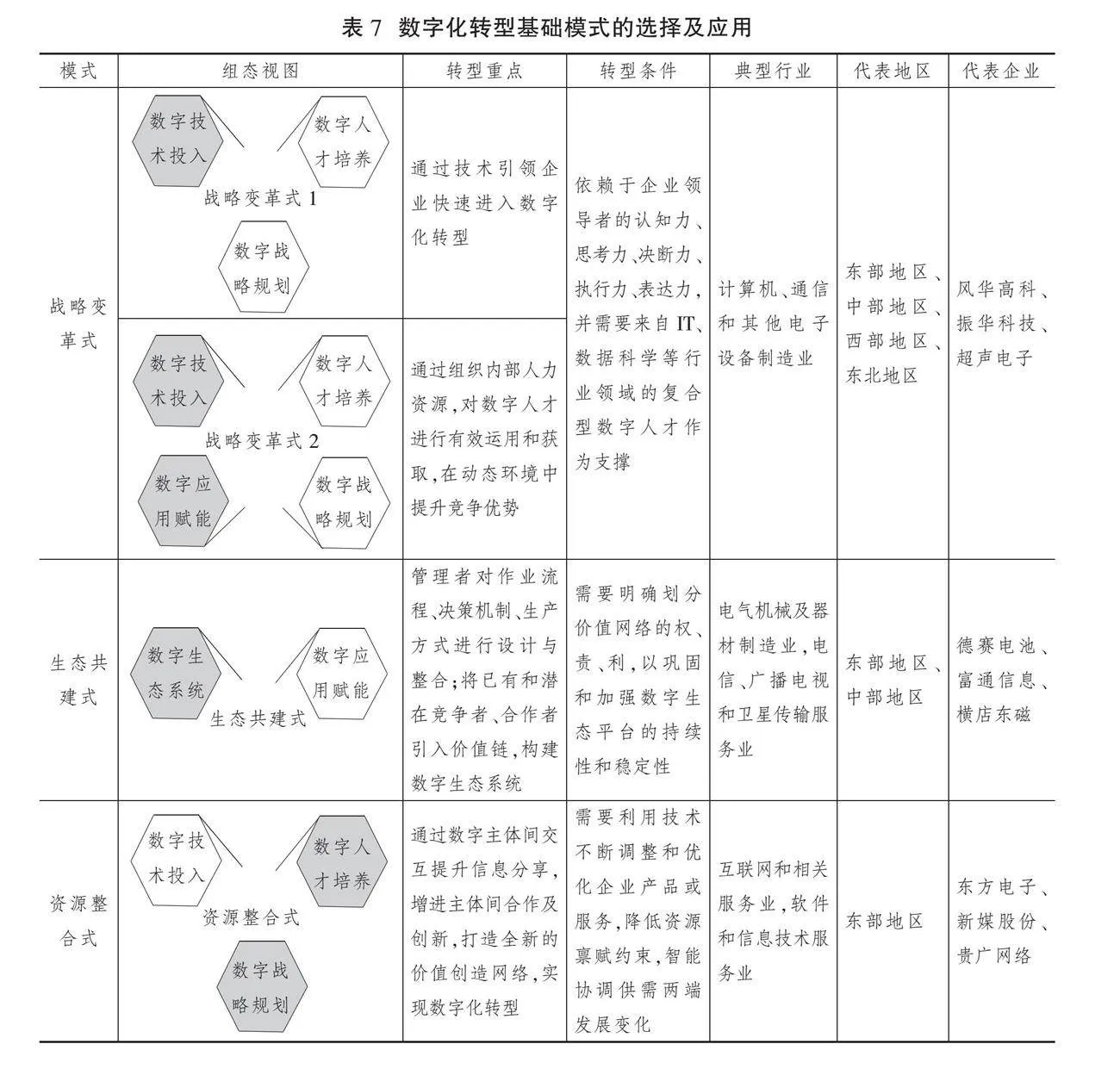

根据上述前因组态分析结果,本文将企业数字化转型的基础模式归纳为战略变革式、生态共建式、资源整合式三种类型(见表7,下页)。

1.战略变革式转型

战略变革式包括H1与H2,即在引进数字技术对产品服务等进行优化时,企业全方位调整战略规划部署,实现数字化转型。具体实现步骤为:企业将数字技术这一核心条件渗透至终端并采集、分析数据,实现管理、生产和运营的数字化,是涵盖业务流程、管理系统、商业模式、组织文化的深度跨体系变革。在这种数字技术催生下的深度跨体系变革中,企业原有的管理方式、生产模式、组织架构等与新质生产力之间的矛盾凸显,需要从根本上调整企业战略,以重塑企业数字化价值链,最终实现转型。

战略变革式转型的特点是,企业在战略指导下,全面变革研发、生产、交换、分配、消费等环节,实现生产运营和组织管理的全方位数字化。但这种转型模式依赖于企业领导者面对数字技术冲击时的认知力、思考力、决断力、执行力、表达力,并需要来自IT、数据科学等行业领域的复合型数字人才作为支撑,且耗时较长、难度较大。

2.生态共建式转型

生态共建式为H3,即为适应数字化发展趋势,企业适时调整组织管理架构和重塑企业文化,并以此为基础构建数字生态系统,实现数字化转型。企业边界在数字技术冲击下逐渐模糊,需要改变传统相对独立的价值创造模式,建立以消费者为中心、多主体共同参与的价值创造商业模式。该转型模式离不开数字化平台建设,其通过将研发、生产、销售等各子平台链接互通,提升信息耦合度,促成资源共享、价值互换,进而形成数字生态体系,并成为各子平台的主要创新来源。

生态共建式转型的突出特点是“共生”理念的形成。数字生态平台作为各主体实现其价值的载体,具有灵活性、开放性、协调性等特征,有助于提升企业应对市场风险的能力,数字生态共生关系由此建立。该转型模式需要在生态体系中明确划分价值网络的权、责、利,以增强数字生态平台的稳定性和可持续性。

3.资源整合式转型

资源整合式为H4,即企业引进数字技术赋能于业务流程的各个环节,并通过环节交互和数据采集促进企业内外部资源的优化配置,实现数字化转型。基于机器学习、数据挖掘、人工智能等形成的数字学习效应、数字网络外部效应和数字溢出效应,使规模经济对价值的贡献呈边际递增形态,表现为随机曲面的价值提升方式[35]。在数字经济体系中,依据数字技术挖掘现有和潜在消费者需求的数据资源消耗增大,消费者个性化偏好得到满足的可能性随之提升,故企业需要利用数字技术和数据信息优化整合现有资源并寻求新的均衡点,实现数字化转型。

资源整合式转型的突出特点是,数据信息的持续挖掘使企业的决策过程具有实时性和持续性。但在该转型模式下,迭代式的技术进步需要企业更好地认知和应用数字技术,不断调整和升级产品或服务,在降低资源禀赋约束的同时,智能协调供需两端的发展变化。

(二)企业数字化转型的基础模式选择及实践应用

企业数字化转型模式以数字技术投入为前提,是从技术到组织的巨大变革。以上三种基础模式各有侧重和利弊,企业应依据其现有资源、组织结构和外部环境,针对性地制定适合其发展的转型模式,确立数字化转型发展导向,形成转型竞争优势。与此同时,不同行业、不同地区的企业应根据相应的基础转型模式,进一步结合行业和地区特点,对数字化转型模式进行实践调整。不同企业数字化转型模式的组态视图、转型重点、转型条件、典型行业以及代表性地区和企业如表7所示。

1.战略变革式数字化转型的实践应用

在实践应用中,战略变革式数字化转型要求企业系统识别和重新设置其现有的价值创造逻辑,特别是在数字化发展趋势下,企业战略意图、战略使命、战略思维的表达应适时调整。具体而言,企业在初期阶段,应注重技术前沿,使用数字技术引领企业快速进行数字化转型,形成技术层竞争优势;在数字技术获取和利用较为成熟之后,应适时进入全面战略转型阶段,注重技术的落地应用,重点聚焦于组织内部对数字人才的有效运用和获取,在动态环境中提升业务层与职能层的竞争优势,最终实现系统性数字化转型。

较为典型的战略变革式应用行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,这类行业是信息技术和数字经济发展的重要媒介,具有产品设备服务覆盖面广、技术更新迭代快等特点。在数字化转型中,相关企业应在发展初期凭借技术创新确立技术竞争优势,加大新型数字技术在企业生产、管理和运营中的应用,并在企业数字化战略规划与数字人力资源积累中形成数字化转型的内在驱动基础,构建技术创新、战略协同、人才补给持续动态的正向反馈循环系统,实现价值创造,塑造企业数字化转型的演化方向,代表企业有风华高科、振华科技、超声电子等。

综上,在战略变革式数字化转型中,新兴技术的广泛应用是基础前提,企业的动态调整和应变能力是关键。企业通过拓展现有资源、改变传统流程、适应数字化价值表达,将数字技术嵌入当前资源、组织、生产、运营等系统,方可持续、稳步地进行数字化转型。当前四大地区的企业在数字化转型中,应适时采用战略变革式转型模式,及时适应数字化思维表达方式,并在此基础上依据发展阶段和转型状况选择合适的战略变革形式。

2.生态共建式数字化转型的实践应用

在实践应用中,生态共建式数字化转型的首要前提是企业设计或整合现有组织逻辑。在数字化发展趋势下,企业应具备价值链扩展延伸、协同创新等关键数字条件,构建支持上述关键数字条件的作业流程、决策机制、生产方式等。在价值链中,重视整合现有资源,将已有或潜在外部合作者、竞争者引入价值链,参与价值分配。生态共建式转型模式既要求企业调整或革新原有组织结构,使其与数字化趋势融合;又需要利用数字技术实现价值链上的创新共享,重塑企业间交流形式,以实现数字价值主张,进而实现整体性数字化转型。

较为典型的生态共建式应用行业为电气机械及器材制造业,电信、广播电视和卫星传输服务业,这类行业的专业性技术壁垒较高、规模较大,价值链各环节关系复杂,上下游客户具有一定黏性。在数字化转型中,相关企业首先应构建数字化转型的制度框架,实现“认知合理—规范合理—规制合理”的管理制度演化。同时,结合数字化转型机制,实现“局部试点—整体实验—生态孵化”的制度演化。随着组织层的调整演进,企业应结合数字技术具体情境的赋能应用,联合上下游供应商和客户(必要时联合同行业竞争者),整合现有资源,在价值链中构建共生合作(竞争)的数字生态系统,形成生态共建式转型模式,代表企业有德赛电池、富通信息、横店东磁等。

综上,在生态共建式数字化转型中,组织逻辑的转变、共生理念的构建是前提,企业的协调能力是关键。企业以数字平台为连接,通过构建、拓展和挖掘等整合行为提升企业的协调能力,并在数字生态系统中通过科学配平,实现竞争与合作、数字挖掘与利用之间的长短期平衡。由于当前存在一定的空间集聚效应、技术溢出效应,相较于西部地区,数字集群效应较好的中部及东部地区企业在数字化转型中期适用生态共建式转型模式。

3.资源整合式数字化转型的实践应用

资源整合式数字化转型在实践应用中要求企业具有体验思维逻辑。在数字化发展趋势下,企业由传统产品思维逻辑向服务思维逻辑转变,并利用数字技术赋能,科学整合数字资源,形成消费市场的新供给。企业利用人机互动、机机互联方式,将数据用于产品迭代、管理决策等活动,实现“新价值发现—新产品设计—新网络配置—新资源整合—新市场供给”;同时,在新市场供给的价值链中,不同利益关联方数据资源交互提升,通过“数字共享空间”进行信息分享,增进主体间合作与创新,由此打造全新的价值创造网络,实现企业数字化转型。

较为典型的资源整合式应用行业为互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业,这类行业是以网络交易行为、客户搜索行为、网络广告行为等信息资源为载体的轻资产服务型行业。在数字化转型中,相关企业应在核心产品、商业模式等方面运用服务思维逻辑进行优化,注重加强数字技术的持续引入,提高信息资源的整合效率,扩展数字空间的覆盖范围,增强并夯实企业在价值创造上的竞争优势,构建资源整合式转型模式,其代表企业有东方电子、新媒股份、贵广网络等。

可见,在资源整合式数字化转型中,组织逻辑的转变和信息资源的整合是前提,企业的重构能力是关键。企业以数字资源为起点,通过提升数字化适应能力、数字学习能力和数字创新能力,实现核心产品和商业模式向服务思维逻辑转变。然而,受各地经济发展水平与数字资源禀赋影响,东部地区经济发展相对较快,且东部地区企业对人才培养投入较多,东部地区企业在实施数字化转型后期适用资源整合式转型模式。

四、企业数字化转型的推进策略

在梳理已有文献的基础上,本文通过提炼影响企业数字化转型的两类关键因素和六个前因条件,选用fsQCA方法构建企业数字化转型组态模型,并提出基于各因素相互作用的数字化转型基础模式及其应用思路。我国企业数字化转型的持续推进和高质量发展,需要政府部门、行业组织、企业等多主体的全方位联合发力。为此,应以政府顶层设计为指引,以行业规划推动为支撑,以企业组织响应能力提升为核心,采取如下推进策略:完善多维发展政策体系,加快数字基础设施建设;健全数字化规划体系,拓宽行业数字化合作渠道;推动组织战略变革,加快组织结构创新,强化数据资源整合。

(一)政府层面:加强数字化转型顶层设计和数字基础设施建设

1.完善多维发展政策体系

企业数字化转型的顺利进行需要政府层面制度的统一设计与引导,通过科学合理的数字化政策体系,扩大数字技术的应用和赋能范围,以期在全球数字化浪潮中占据制高点。其一,政府部门应基于我国数字经济总量、数字创新能力、数字基础设施建设以及社会、文化等方面的实际情况,完善企业数字化转型全面规划和数字化发展指导政策,强化对企业数字化转型的方针指引,加快形成新质生产力。其二,政府部门应针对不同地区的数字经济发展状况,制定差异化的企业数字化转型政策指引及配套优惠政策,提升数字化惠企、助企、服企水平,拓宽部分地区的企业数字化转型融资渠道,降低部分地区转型技术使用门槛及应用成本,有侧重地引导企业向高端化、智能化、绿色化发展,不断促进地区间企业的数字生态网络建设发展和数字化转型均衡高效推进。

2.加快数字基础设施建设

企业数字化转型作为一项复杂的系统性工程,必须以强大的数字基础设施为保障。其一,政府部门应以高速泛在、云网融合、安全可控、智慧便民等为原则,进一步加强5G、数据中心、千兆光网、算力、物联网等数字基础设施建设,加快形成全国一体化算力体系,筑牢数字经济底座支撑。加大对多模态大语言模型等前沿技术的研发扶持,兼顾与其他国家在数字基础设施建设方面的交流和合作,为企业数字化转型注入“数据动力”。其二,政府部门应强化标杆企业引领,分类探索助推路径,从标杆企业所呈现的智能场景与智慧生态中,客观把握我国企业多层次、多元化并存的发展状况,深度、合理布局数字基础设施建设,稳步提升数字基础设施建设质量,打造安全可信、高效顺畅的流通环境,有序助力不同地区、不同规模企业的数字化转型均衡发展,为企业提质增效提供基础保障。

(二)行业层面:提高数字化规划与合作水平

1.健全行业数字化规划体系

行业组织在企业数字化转型发展中扮演着规划者和引导者的角色,其作用发挥直接关系到整个行业的高质量发展。首先,建议行业组织清晰把握数字化、网络化、智能化方向,制定并实施行业数字化转型发展路线和行动方案,推进新一代信息技术与行业全方位、全链条、全流程的深度融合,进而为企业提供从业务流程重构到管理模式变革的全面解决方案,充分释放数字技术对行业发展的放大、叠加、倍增作用。其次,建议行业组织积极采取政策解读、教育培训、标准制定等方式,引导企业在协同创新发展的同时,关注包括数据安全、隐私保护、伦理准则、算法透明度等在内的数字化安全机制的建立健全,以及对行业数字化技术标准和规范的统一执行。再次,建议行业组织设立专项基金,支持行业科技研发和创新项目,培育企业数字化技术创新能力,推动行业技术进步和竞争力提升。最后,行业组织应通过建立行业跟踪监测和效果评估机制,在辅助企业绘制数字化转型蓝图后,适时诊断企业的数字化转型进程,帮助企业及时调整数字化转型策略,提升转型成效。

2.拓宽行业数字化合作渠道

行业组织在促进跨行业、跨企业的数字化合作发展方面同样发挥着重要作用,应采取一系列措施予以强化。一是建议行业组织通过技术交流、案例分享、联合研发等方式,在不涉及商业秘密的前提下,加快促进行业内外数字信息资源的开放共享和合理利用,推动数字化技术在不同主体下的应用创新,为企业数字化发展决策提供数据和技术支持。二是建议行业组织建立数字化创新生态系统,鼓励企业间建立开放式创新和协同机制,鼓励传统企业、科研机构和初创企业等共同参与数字化创新,并通过提供孵化器、加速器等创新平台,推动数字化技术的引入和应用,形成行业内部的创新生态及合作网络。三是建议部分行业组织结合其行业特征,积极寻求政府部门的支持,尝试打造跨物理边界的虚拟产业园,以“数据—算法—算力”为抓手,构建行业资源汇聚赋能的数字技术基础平台;通过积极引进数字化转型中间商,将分散在各地的数字化转型相关企业进行跨物理连接,构建以“数据要素—场景应用—数据生态”为基础的数字化转型闭环体系,由此实现行业供需调配和精准合作对接,降低企业数字化技术的应用壁垒,提高行业整体的运营效率和质量水平。

(三)企业层面:提升企业组织响应综合能力

1.推动组织战略变革,转变人力资本积累方式

在数字经济体系中,部分传统人力被数字人力替代,部分岗位潜在的危险被数字技术化解;具有数字技术专长的职员对市场需求变化的反应速度更为敏捷,并且能够高效地将需求变动转化为产品改进方案,人力资本的专有性也得以提升。因此,建议实施战略变革式转型模式的企业,除了在企业数字战略建设中考虑企业愿景、业务需求、技术选择、组织文化等变革以外,还应着重考虑数字人力资源的长期积累。一方面,企业应基于现有的业务模式、财务状况、客户基础、技术基础设施、人才储备以及面临的挑战和机遇等,明确企业在数字化浪潮中的市场定位,识别目标客户群体和潜在的价值创造点,从而实现发展愿景的重塑和组织战略的调整;另一方面,企业可以通过“员工创客化、用户员工化”方式,在强化员工数字技术专长的同时,将消费者与员工转变为企业的准“合伙人”,并将创造的价值增量与其分享,充分调动内外“人力”的积极性,促使员工将自身工作价值同企业目标、企业荣誉、企业价值合为一体,使员工的归属感、价值实现意愿以及“员工—企业”共同体意识得以增强,促进数字人力资源的多样化发展。但需要注意的是,在人机互动方面,数字技术的智能应用与更新迭代会导致人机协调方式发生变化,不正当竞争、联合串谋等行为可能在数字社会中变相具有了“合理性”和“真实性”,故在实施数字化转型过程中,企业还应加强对数据算法及区块代码等数字技术的安全管控。

2.加快组织结构创新,实现企业数字生态共建

传统企业的组织结构多采用事业部制、M型、SBU型、矩阵制、H型等形式,其中心化控制程度高、决策周期长。在数字经济结构中,数字技术突破了传统企业组织边界,消费者、竞争者、其他行业从业者均可参与或影响企业研发、生产、决策,数据挖掘和分析的速度要求企业各部门协同合作、开放共享。因此,建议实施生态共建式转型模式的企业,更加注重革新内外各部门、各群体的协作方式,需要企业领导者具备数字认知力、思考力、决断力、执行力、表达力,充分认识到网络化、扁平化的组织结构对新质生产力的促进作用,可以考虑采用渐进式、革命式等适当形式进行企业组织结构变革,这也是数字化转型和新质生产力融合的关键环节。“去中心化”的网络组织结构有助于企业实现纵向的资源配置优化和横向的跨行业发展,吸引更多的新参与者加入企业生态,共同推动创新。从纵向看,企业应打破组织边界,与供应商、客户和其他利益相关者建立开放和协作关系,形成共同发展的生态圈。从横向看,企业应通过吸引新的参与者加入生态系统,开拓新的市场和领域;通过跨行业合作和创新创造商业机会、增加企业效益,增强企业在生态系统中的生存韧性。此外,在企业治理上,为推进新兴技术与企业自有技术融合,部分企业可以考虑采用双重股权结构,以加强对智力资本的激励和促进智力资本的积累,从而增加企业的长期价值。

3.强化数据资源整合,注重培育数字企业文化

数字技术在推动生产力发展、促进资源整合的同时,也影响着企业行为、企业战略决策方式和员工的思维方式,从而逐渐形成数字企业文化;数字企业文化又会反向影响利益关联方对数据资源的交互创新。因此,建议实施资源整合式转型模式的企业,更加注重企业各部门间协同合作、价值共创,有效减少组织内部及组织之间的冲突,从而减小合作阻力。企业可以通过挖掘和分析数据,洞察企业资源的运作新特点、新模式、新规律,深刻了解企业层面的数字化转型和新质生产力的发展情况,进而形成数据决策思维和数字企业文化。一方面,企业应建立数据管理、治理体系、数据共享规则,充分整合内外部数据资源,形成数据资源库,并以此为基础,鼓励各部门以数据为基础进行决策,形成具有数据思维的文化氛围,推动部门间数据的协同和共享,提高决策的科学性和效率;另一方面,企业应培养员工的数据驱动工作思维,支持和鼓励员工不断“探索”数据所反映出的企业运行新规律、业务发展新机遇,从而提升企业创新内驱力和竞争优势,逐渐形成“探索—创新”文化,在短期内减轻企业数字化转型的阻力,长期则可助力企业实现跨越式发展。 [Reform]

参考文献

[1]陈楠,蔡跃洲,马晔风.制造业数字化转型动机、模式与成效——基于典型案例和问卷调查的实证分析[J].改革,2022(11):37-53.

[2]刘艳霞.数字经济赋能企业高质量发展——基于企业全要素生产率的经验证据[J].改革,2022(9):35-53.

[3]ACCENTURE. Accenture China digital transformation index 2022[EB/OL].(2022-10-28)[2023-08-04].https://www.Accenture.com/cn-en/about/newsroom/company-news-release-china-dti-2022.

[4]张虎,高子桓,韩爱华.企业数字化转型赋能产业链关联:理论与经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023(5):46-67.

[5]KIM H, LEE J N, HAN J. The role of IT in business ecosystems[J]. Communications of the ACM, 2010, 53(5): 151-156.

[6]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130-144.

[7]KAGANER E, GREGORY R W, SARKER S. A process for managing digital transformation: An organizational inertia perspective[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2023, 24(4): 1005-1030.

[8]VERSTEGEN L, HOUKES W, REYMEN I. Configuring collective digital-technology usage in dynamic and complex design practices[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103696.

[9]戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6):135-152.

[10]王海,闫卓毓,郭冠宇,等.数字基础设施政策与企业数字化转型:“赋能”还是“负能”?[J].数量经济技术经济研究,2023(5):5-23.

[11]张媛,孙新波,钱雨.传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[J].经济管理,2022(4):116-133.

[12]刘淑春,闫津臣,张思雪,等.企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J].管理世界,2021(5):170-190.

[13]郑卫华.制造企业数字化转型路径研究——基于acatech工业4.0成熟度指数[J].科技与经济,2018(4):51-55.

[14]裴璇,刘宇,王稳华.企业数字化转型:驱动因素、经济效应与策略选择[J].改革,2023(5):124-137.

[15]史丹,孙光林.大数据发展对制造业企业全要素生产率的影响机理研究[J].财贸经济,2022(9):85-100.

[16]焦豪,杨季枫,王培暖,等.数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J].中国工业经济,2021(11):174-192.

[17]吴友.风险投资管理参与、数字化转型与企业创新[J].上海经济研究,2023(5):78-92.

[18]刘丹,林志伟.数字化转型下零售上市企业运营效率评价研究[J].大连海事大学学报(社会科学版),2023(2):71-81.

[19]甄杰,谢宗晓,董坤祥.企业数字化转型中吸收能力影响组织敏捷性机理探究——IT创新和流程创新的链式中介作用[J].中央财经大学学报,2023(1):105-114.

[20]杨隽萍,徐娜.动态能力与高管社会资本组态效应对企业数字化转型的影响——以创业板上市公司为例[J].技术经济,2023(4):97-109.

[21]涂心语,严晓玲.数字化转型、知识溢出与企业全要素生产率——来自制造业上市公司的经验证据[J].产业经济研究,2022(2):43-56.

[22]MATT C, HESS T, BENLIAN A. Digital transformation strategies[J]. Business & Information Systems Engineering, 2015, 57(5):339-343.

[23]LYYTINEN K, YOO Y, BOLAND R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J]. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47-75.

[24]梅亮,陈春花,刘超.连接式共生:数字化情境下组织共生的范式涌现[J].科学学与科学技术管理,2021(4):33-48.

[25]王如玉,梁琦,李广乾.虚拟集聚:新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[J].管理世界,2018(2):13-21.

[26]方慧,霍启欣.数字服务贸易开放的企业创新效应[J].经济学动态,2023(1):54-72.

[27]乔鹏程,张岩松.企业数字化转型、动态能力与创新绩效[J].财会月刊,2023(5):145-152.

[28]唐浩丹,方森辉,蒋殿春.数字化转型的市场绩效:数字并购能提升制造业企业市场势力吗?[J].数量经济技术经济研究,2022(12):90-110.

[29]何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137-148.

[30]苗力.保险企业数字化战略转型路径研究[J].保险研究,2019(4):57-65.

[31]ALLEN F, QIAN J, QIAN M J. Law, finance, and economic growth in China[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1): 57-116.

[32]杨金玉,彭秋萍,葛震霆.数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J].中国工业经济,2022(8):156-174.

[33]LIU J, YANG W, LIU W. Adaptive capacity configurations for the digital transformation: A fuzzy-set analysis of Chinese manufacturing firms[J]. Journal of Organizational Change Management, 2021, 34(6): 1222-1241.

[34]杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021(3):180-197.

[35]肖静华.企业跨体系数字化转型与管理适应性变革[J].改革,2020(4):37-49.

The Antecedent Configuration, Model Selection and Promotion Strategies of Enterprise Digital Transformation

CHEN Lei MA Hui-jie ZHOU Yan-qiu

Abstract: Currently, some of the large companies that have succeeded in digital transformation and most of the small and medium-sized enterprises(SMEs) in the mechanical combination stage of "digital + enterprise", have formed a "Matthew effect" of digital transformation. Based on analyzing existing research, the study extracts two categories of important influencing variables of enterprise digital transformation, namely technology effect and organizational response. And the fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) is introduced to analyze and make suggestions for three essential models of strategic change type, ecological co-construction type, and resource integration type for corporate digital transformation and their application concepts. Guided by the top-level design of the government, supported by industry planning, and centered on enhancing the responsiveness of enterprise organizations, we propose a promotion strategy for enterprise digital transformation: improve the multi-dimensional development policy system and accelerate the construction of digital infrastructure; establish a sound digital planning system and expand industry digital cooperation channels; promote organizational strategic change, accelerate organizational structural innovation, and strengthen data resource integration.

Key words: enterprise digital transformation; transformation models; antecedent configuration