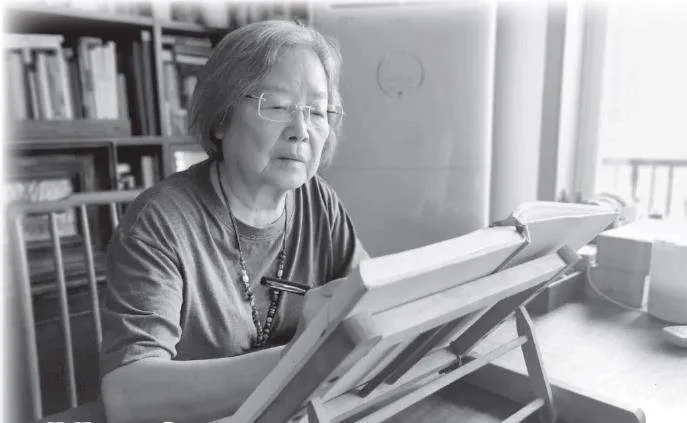

蔡皋:我用画画直面人生

78 岁的画家蔡皋从未走出过湖南,如今更是隐居在长沙一栋普通的公寓楼里。满头银发的她像所有普通的中国奶奶一样,一脸慈祥、温柔。只有熟悉蔡皋的人才知道,她是中国原创绘本界的拓荒者、当代中国最富成就的绘本画家,30 年前就凭借绘本《宝儿》摘得第14 届布拉迪斯拉发国际插画双年奖(BIB)金苹果奖,这个奖项被誉为插画界的“奥斯卡”,蔡皋也是获此奖项的国内第一人,英国剑桥艺术学院还将这本书列入《100 部伟大的儿童图画书》。

始终不变的童心

蔡皋的脸圆圆的,一笑起来眼里就泛起童真,说起话来一股子率直。“我们可爱的蔡老师”——周围人喜欢这么称呼她。

“我喜欢孩子,因为纯真和美好,可以抵御岁月带来的颓唐。”蔡皋从不掩饰对童心的珍视,这也是她选择画绘本的初心。

蔡皋的画风粗狂、稚拙,像孩子的涂鸦,但又不失细腻精致,像极了儿童观察世界的视角。她出版的第一本绘本《美丽的小花园》就是献给孩子的。在绘本《小先生》里,她又用心画下身边孩子的举止形貌,并称他们为“我的小先生”。在代表作《宝儿》中,她又画下手持利器,顶天立地的宝儿,“这份勇毅,只有孩子才有”。蔡皋对孩子始终抱着一种报恩的心情。她的生命经验是,如果一个人童年的底色是光明的,他长大后就不那么容易被苦难摧毁。

蔡皋拥有一个光明的童年。她出生在长沙一个和睦的大家庭。西南联大毕业的父亲,虽一生坎坷, 但始终乐观豁达:但凡家里有点好吃的,他都会唱歌;遇见别人有困难,他总是慷慨相助。“他是个最可爱的爸爸。”更可爱的,是外婆。外婆虽没念过书,却是民间智慧的化身,把平凡的日子过得热气腾腾。她会做甜酒、做坛子菜,最拿手的是针线活,经常边做针线活边讲故事、唱童谣,这些故事和童谣都被蔡皋听进了心里,成了以后创作的养料。外婆还是个戏迷,每回看戏都会捎上她。看戏回来,蔡皋总要在墙上涂涂画画,大人看了也不恼,还会送她彩色的画笔。

温暖、健康的童年时光,给了她童真、审美和智慧,也给了她勇气——善于在困难中看到鲜花。

把伤痕放到树的内里

绘本《宝儿》讲述母亲被狐狸精缠住,宝儿捉妖救母的故事。蔡皋在背景中加入了大量的黑色,代表周围莫名的压力。“宝儿的家庭受到威胁,压力很大,这和我从小的感受是一样的。”

在那段特殊时期,被划为“黑五类”的蔡皋一家,遭受众人歧视。但就在这样的艰辛中,蔡皋无比幸运地拥有达观坚强的家人,和一群倾囊相授的老师。

在家人和老师的帮助下,蔡皋考上了湖南第一师范。师范生涯给她创造了很多画画的机会,学校的墙报、油印刊物上都留下了她的画作。

师范毕业后,蔡皋被分配到当时的株洲县文化馆画画,在那里,她爱上了油画家萧沛苍,不顾众人反对,跟同样是“黑五类”的萧沛苍结了婚。这一决定的直接后果是蔡皋被发配到株洲县最偏远的太湖小学当老师。

太湖没有湖,只有延绵不绝的山。丈夫挑着箩筐送她去报到,那山路似乎永远也走不完。天地苍茫,唯余他们夫妻二人。“那一刻真是孤独啊!”蔡皋至今记得,一路的眼泪没有停过。

这一走就是六年。六年里,蔡皋一放下粉笔,就投入劳作;又当了妈妈,几乎没有空余的时间,“我哭过很多次,太苦太累了,完全是靠意志力在生活”。

但蔡皋是善于在黑暗中发现斑斓的花儿的。“我有世上最可爱的学生,他们摘来映山红,捧一手野果送给我,亲热地喊我老师、老师。云来了、风来了、雨来了,他们都会快乐。”还有淳朴的村民、山野的草木,这些真诚和美丽,时刻都在给予蔡皋力量。她要把这些“花儿”画下来,写生、速写、彩色连环画,她近乎饥渴地、见缝插针地创作。

从太湖小学调入县中后,她依然没有放下画笔,渐渐地,在绘画圈里有了小小的名气。36 岁那年,她被选进湖南少年儿童美术出版社当美术编辑。

这是蔡皋人生的一次重要转折。出版社成了她深造的“美院”,她阅读、临摹、学习一切社里的画作,贪婪地吸收养分。当时国内对绘本鲜有人知,作为编辑,根本找不到作者资源,于是蔡皋决定自己创作。她画海的女儿、李尔王、田螺姑娘……在一番摸索后,她终于找到了自己的风格——取材自中国传统民间故事的“中国风格”。自此,民间、土地与童年成为蔡皋绘本创作的核心主题。

1987 年,蔡皋创作的《七姊妹》拿下了全国儿童美术邀请赛的优秀作品奖。自那之后,她创作的连环画,几乎回回拿奖。几年下来,她不仅成了业界的金牌编辑,更成了响当当的画家。两年后,她创作的《晒龙袍的六月六》被画家黄永玉发现,惊喜之余,黄永玉当即题词:“画得真好呀,湖南有福了!”

1993 年, 仅用20 天便一气呵成的《宝儿》获得第14 届BIB 金苹果奖,47 岁的蔡皋开始进入国际绘本界的视野。

1996 ~ 2000 年,受“日本绘本之父”松居直的邀请,蔡皋用了近5 年时间,将陶渊明的《桃花源记》画成了绘本,这本书入选日本小学教材。这是蔡皋创作过的难度最大的绘本。“要画出‘落英缤纷,芳草鲜美,渔人甚异之’的语言,重点是要画出意态之美”,为此,她困惑了很久,尝试了多种方法,撕掉了很多纸稿,最后终于走出了桃花阵,一笔下去,行云流水。

退休后,蔡皋一直坚持创作。她画《花木兰》,“因为木兰不仅是英雄,更是个可爱朴素的女孩子,所以才不要功名回乡去。” 她画《百鸟羽衣》,画面绚烂明媚,这个改编自苗族民间传说的故事,展现了“得道多助,失道寡助”的阳关大道。她还随身带着手账本,一有灵感就写写画画。尽管本子只有巴掌大,但她将每个人指甲上的小月牙都画得清清楚楚。

公寓楼底下有棵大樟树,曾被整个锯掉,一度被当作茶几,但它花了十多年时间,从茶几重新长回一棵树。她在手账本里写道:“粗糙的树皮慢慢愈合,将断面包起来,最后形成一个起伏的山丘,将伤痕放到树的内里。”她喜欢这棵树的坚韧,一如她始终坚持的创作。

一蔸雨水一蔸禾

如今,蔡皋在公寓的楼顶种了几百种植物,这里是她的“秘密花园”。每天清晨,她在此面朝东方,向太阳伸出手臂,以此开启新的一天,她把这个仪式称为“接太阳”。而后,和丈夫浇水、扫地、料理植物。

一个早晨, 两人忙碌完,丈夫摘了一朵金银花尝:“甜咧,怪不得蜜蜂喜欢。”她赶紧也摘来尝尝。有只野蜂后腿上挂着两兜米黄色,蔡皋笑着指给丈夫看:“看喏,那是它们装蜂蜜的罐罐吗?真希望它们在楼顶做个香香的巢,好养小蜜蜂!”

片刻之后,她下了楼,画一团金银花絮和几只蜜蜂,旁边再写下几行手记:“楼顶如此浪漫,真是天知地知,花知我知。”

近几年,她爱上了写字。画画的空白处,常有成段的细小字的议论。73 岁时,她出版了第一本散文集《一蔸雨水一蔸禾》。

“一蔸雨水一蔸禾”,这句话以前外婆总挂在嘴边。每个人头顶都有一块天,每个人都是独有的一蔸禾,兜住自己的那瓢水,积极成长。这正像蔡皋朴素达观的一生:童年时受歧视,那就全家人在生活的旮旯中,一点一点抠快乐;年轻时到了农村, 人生茫茫无望,那就教好每一堂课,种好每一块地;中年时人生拐弯,那就画好每一幅画,编好每一本书;晚年时在楼顶的百草园自得其乐,又继续用画笔耕耘梦想。

“回首这辈子,我觉得是甜的,从苦涩中品出甜来,这种甜不是自我欺骗,而是回甘。”蔡皋喜欢这种“回甘”的人生,它跟荣誉无关, 它指向的是:坚持和无悔。

(请翻至65 页欣赏蔡皋的精彩画作)

(资料来源:“谷雨实验室”“环球人物”“新京报”等微信公众号)