“人与自然”的生命哲思

统编版高中语文选择性必修下册第三单元选入了王羲之的《兰亭集序》和陶渊明的《归去来兮辞(并序)》。教学这两篇文章,目标是引导学生品味经典散文朴素淡雅、自然生动的语言艺术,感悟魏晋名士在山水田园生活中对生命与自然的哲学思考,以增进他们对中华优秀传统文化——道家思想的认识和理解,引发其思考魏晋时期“山水的发现”和“人的觉醒”对后世的深远影响以及对当下生活的意义。为达成教学目标,笔者进行了如下教学实践。

一、搜集背景资料,初步理解文本

课前,笔者要求学生搜集王羲之、陶渊明的相关资料,并熟读课文,利用工具书、结合文中注释疏通文意。

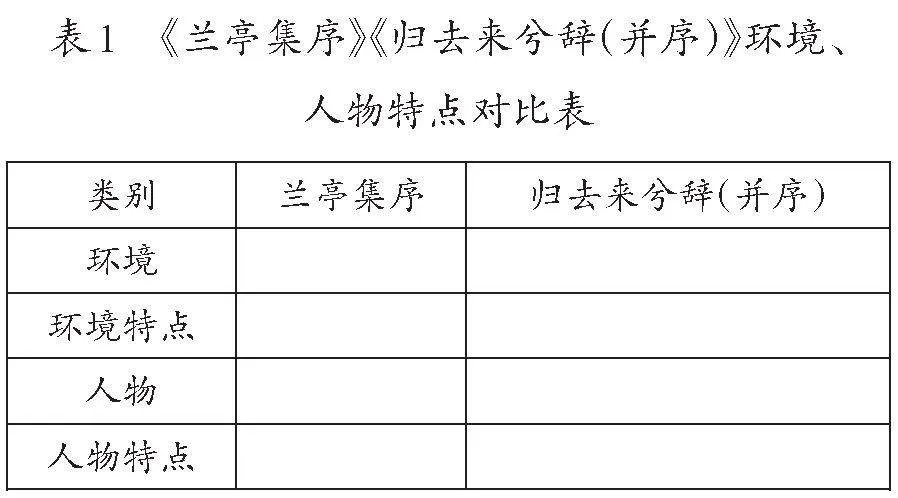

课中,笔者先让学生交流对王羲之、陶渊明的了解。对于王羲之,学生知道他是东晋时期的文学家、书法家,中年时辞官归隐,他一生最大的成就是书法,被后人称为“书圣”。学生还收集到他的《头眩帖》《大观帖》《官奴小女帖》等书法作品图片。对于陶渊明,学生知道他是中国第一位田园诗人,被誉为“古今隐逸诗人之宗”“田园诗派之鼻祖”,《归去来兮辞(并序)》是他任彭泽县令80多天即弃官而去时所作,可以看作他脱离仕途、回归田园的宣言。接着,笔者采用单词竞赛、选择、配对等方式,检测学生是否掌握了课文中的文言基础知识,并要求他们以小组为单位展示对课文相关文段的翻译。最后,笔者出示表1,要求学生阅读课文并填写。

学生通过阅读,发现《兰亭集序》的环境是“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”,环境特点是“幽静、雅致”;人物是“群贤”“少长”,人物特点是“世家大族,风流文士,雍容雅致,博学多才”。《归去来兮辞(并序)》的环境是“乃瞻衡宇……有酒盈樽”,环境特点是“清淡”;人物是“陶渊明、亲人、农人”,人物特点是“清贫,淡泊、旷达,身心安闲自适”。至此,学生对文本内容有了初步理解。

二、梳理情感变化,体悟深层原因

散文是叙事抒情类文体,抓住作者的情感变化并分析其中的原因,是探究散文主旨的必由之路。教学《兰亭集序》时,笔者要求学生循着这条思路研读文本。学生从“信可乐也”“岂不痛哉”“悲夫”中,发现作者的情感变化脉络是“乐—痛—悲”。

为什么乐呢?学生从“群贤毕至,少长咸集”“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”等语句中,体会到乐的原因包括亲近的人际关系、开阔清爽的自然美景、集会形式的雅致等。

为什么痛呢?学生从“欣于所遇”与“所之既倦”、“向之所欣”与“已为陈迹”、“修短随化,终期于尽”等词句中,体悟到作者痛的原因主要有三点:其一,对人生易老的感慨;其二,对情感变迁的哀伤;其三,对生命终结的恐惧。学生还从课前收集的《头眩帖》(百姓流亡,户口日减,其源在此。又有百工医寺,死亡绝没,家户空尽……)、《大观帖》(大儿桓救命,足令人心燋。先是之欢,于今皆为哀苦,自非复衰年所堪……)、《官奴小女帖》(延期、官奴小女并得暴疾,遂至不救,痛愍贯心……)等书法作品内容中,对王羲之的“痛”有了更直观、真实的体悟。

至于“悲”,学生从“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”等句中,体悟到王羲之的“悲”是为一死生将会塑造无数的碌碌无为者而悲,是为无数闪光的生命被一死生所承载的时光河流冲走而悲,是站在时间的高度俯视古今而发出的千古同悲之叹;王羲之的“悲”不是消极和颓废,而是觉醒后的痛苦,是个体意识的觉醒,即“人的觉醒”。

学生还通过研读得到如下认识:魏晋乱世之际,政治腐败、山河破碎、经济文化行将崩溃的现实使许多仁人志士极为不满,但他们本身的社会地位和阶级属性又使他们没有足够的勇气去反抗现实,因此只能将身心投入自然山水,在远离现实的精神境界中求得主观上的满足;王羲之正是其中的代表,他中年辞官,寄情山水,从现实与自然的对比中发现了自然的魅力,因而对自然从倾心到投身,逐渐变成一个自然中人,自然山水激发了他个体意识的觉醒,灵山秀水促成了他“行书第一”的诞生。

《归去来兮辞(并序)》情感脉络的梳理和探究方法与《兰亭集序》大体相同,本文不展开分析。

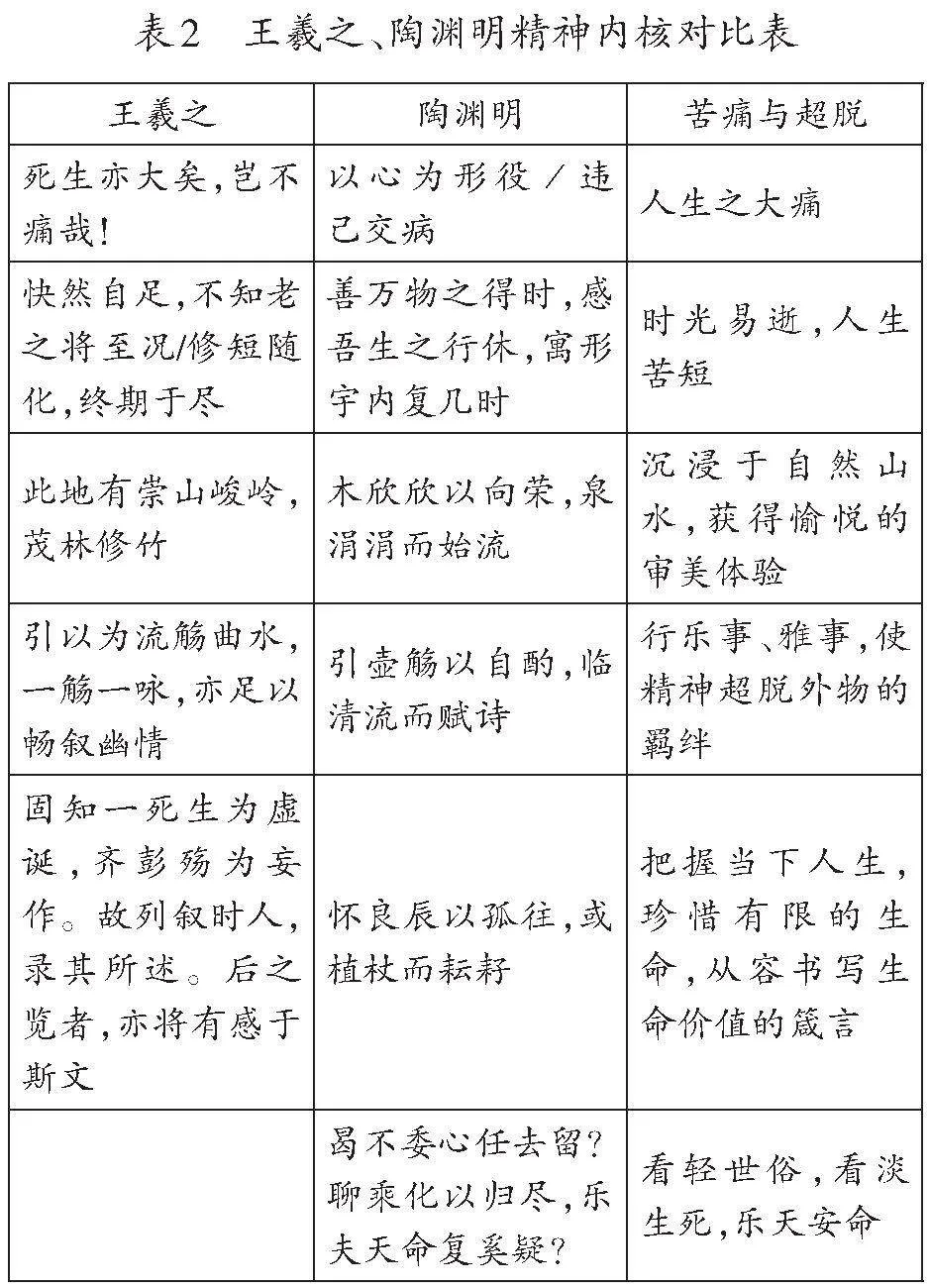

三、对比归纳,领会东晋名士的生命哲思

《兰亭集序》和《归去来兮辞(并序)》创作的背景不同,内容各异,但隐含在其中的人与自然的哲思是相通的。教学中,笔者要求学生对比阅读两篇课文,然后填写表2,探究王羲之、陶渊明在行为上是如何超脱苦痛、力求旷达的。

学生通过阅读思考填写完成后,对比归纳二人的精神内核,从中体悟到以王羲之、陶渊明为代表的东晋名士都将时光易逝、人生苦短,而“心为形役,违己交病”看作人生痛苦的根源,所以他们都追求回归自然,乐天安命,让精神超脱外物的羁绊,获得愉悦的审美体验。

在此基础上,笔者总结:“建安以降至魏晋时期是中国‘文学自觉’时期,亦是‘人的觉醒’时期。宗白华先生说:‘晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情。’这种发现深刻影响了后人。柳宗元被贬永州后,‘上高山,入深林,穷回溪’;苏轼被贬岭南后,把陶诗逐一和了一遍,留下‘饱吃惠州饭,细和渊明诗’的千古佳话。魏晋名士创造了一种生活范式,一处山水布景,一种人生哲学,让人在山水田园、自然风景的审美中找到了突破现实困顿的出口。”

最后,笔者要求学生以《魏晋时期“山水的发现”和“人的觉醒”对当下生活的启示》为题,结合生活实际写一篇关于“人与自然”关系的哲思短文。