大数据支持下的作业设计与评价

育才二小结合“智慧校园”建设,构建了“作业一体化设计—作业一站式批改—作业智慧化评价—评价多元化应用—支持性工具开发”的作业设计与评价流程,通过对作业大数据的分析与应用,助推教学提质增效,加快拔尖创新人才培养步伐。

一、作业一体化设计

作业一体化设计就是以年级为单位、以教学单元为主体,整体制定作业标准、建设分层作业题库,并根据学情布置个性化作业。

1.依据课标,制定作业标准

学校组建年级骨干教师团队,首先依据课标和学业要求,梳理出相关学科每个单元的核心知识及其能力要求,再罗列同一知识点在不同题型中的分布,以及同一知识点在同一题型中不同难度的划分,然后构建出各年级单元作业标准细目表,最后将细目表录入大数据平台,为作业评价提供依据。

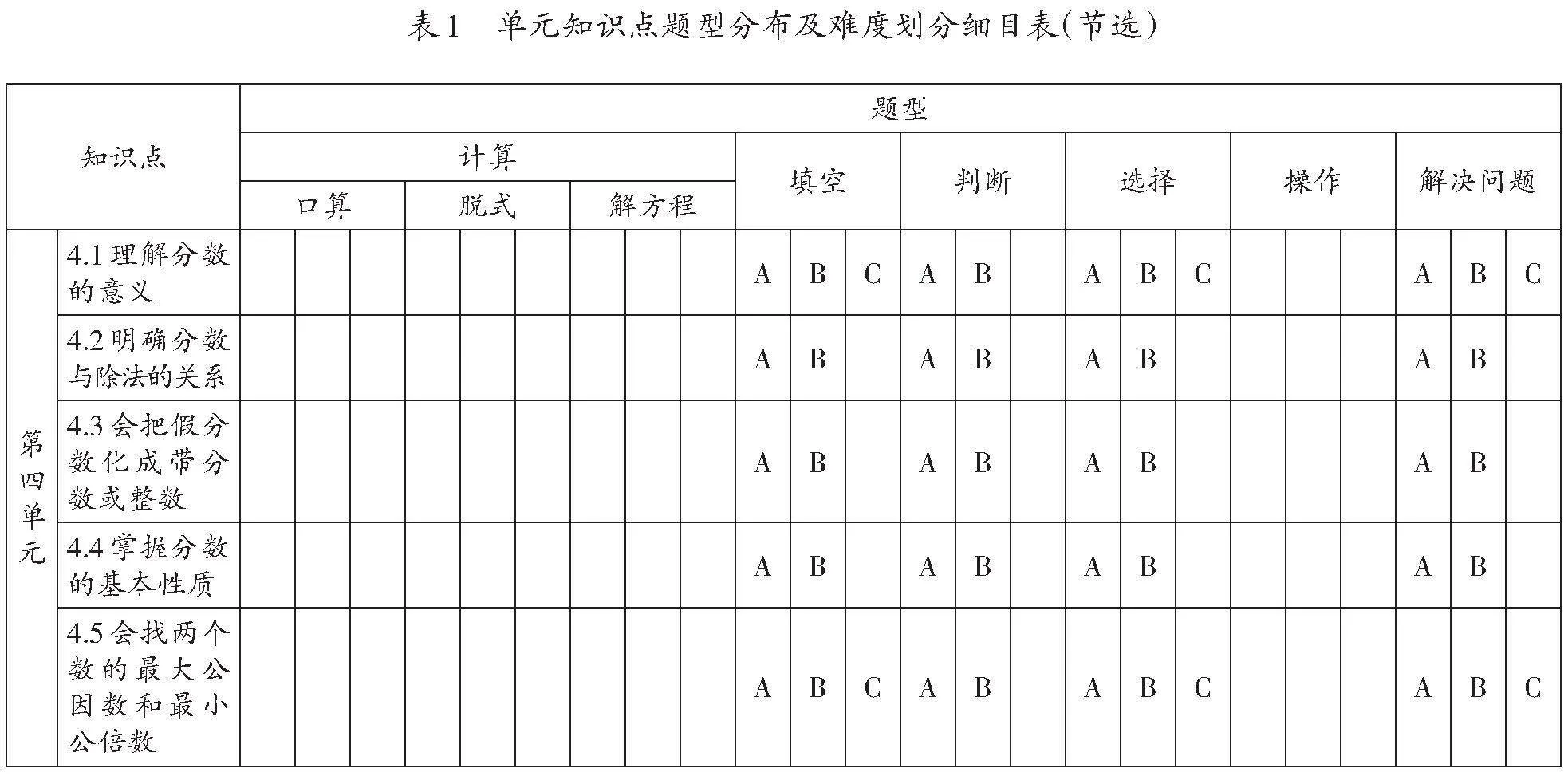

如人教版数学五年级下册第四单元《分数的意义和性质》的核心知识点包括理解分数的意义、明确分数与除法的关系、会把假分数化成整数或带分数、会找两个数的最大公因数和最小公倍数等,主要培养的数学关键能力包括数感、推理意识、模型意识和应用意识等。为落实相关知识点,提升学生的相应能力,骨干教师团队预设了计算、填空、选择、判断、操作、解决问题6类题型;预设的题目呈现形式包括文字叙述、图文结合、图表呈现等;难度划分为A,B,C三个层次,其中A类是基础巩固题,旨在帮助学生理解知识,掌握方法,提升能力,形成结构;B类是综合提高题,旨在引导学生运用2~3个知识点解决问题,帮助学生打通知识间的联系,助力学生推理意识、应用意识等素养进阶;C类是横向拓展题,强调单元内多个知识点或跨单元、跨学科知识的综合应用,旨在让学生在真实问题情境下及丰富的活动中综合感受数学的应用价值,发展数学核心素养。具体知识点、题型分布和难度划分情况如表1所示。

我们从下表中可以看出,每个知识点对应的题型及题目呈现形式、难度是不同的,而不同的题型、题目呈现形式和难度对应不同的数学关键能力。如,针对“会找两个数的最大公因数和最小公倍数”知识点,预设了填空、判断、选择、解决问题4种题型,其中填空、选择、解决问题包括A,B,C三个难度层次的题目,主要培养学生的数感、推理意识、模型意识和应用意识,而判断只包括A,B两个难度层次的题目,主要培养学生的推理意识和模型意识。

2.立足标准,设计分层题库

学校组织各年级教师依据单元作业标准,针对细目表中的每个知识点,设计出不同题型和难度的题目,并为每道题编码,根据知识点“分门别类”地汇集起来,形成校本作业题库。

例如,“会找两个数的最大公因数和最小公倍数”选择题的B类题中,教师在根据知识点和能力点对试题难度进行预判的基础上,设计出编码为“M520405S-B4”(五年级数学第二学期第四单元第五个知识点,选择题,难度为B类,题号为第4题)的题目(内容如下),并将其放入相应知识点的题库中。

a,b,c是三个不同的质数,d是合数。如果a×b×d=甲数,a×b×c×d=乙数,下面说法正确的有( )个。

①甲数是乙数的因数。

②乙数除以甲数的商一定是奇数。

③甲、乙两个数的最大公因数一定是a×b×d的积。

④甲、乙两个数的最小公倍数一定不是a×b×c×d的积。

A.1 B.2 C.3 D.4

需要说明的是,题库中涉及这个知识点的B类题并非只有这一道,而且随着时间的增加,题目会越来越丰富,学生可选的题目会越来越多。

3.根据学情,布置“定制”作业

丰富的资源为教师设计与布置定制化作业提供了便利。教师布置作业时,只需要进入平台选择相应的知识点、题型、难度等标签,然后通过题目重组、改编调整、自主创编或多种方式混合,就可以生成一份面向不同学生群体的“私人定制”作业。

如中等学力的学生作业组合方式为A类(基础题)占比70%、B类(综合题)占比20%、C类(拓展题)占比10%,那么在学习最小公倍数例3后,针对知识点4.5为其布置的“定制作业”(节选)如下。

A-1:(选自教材)参加跳绳比赛的学生分组进行计数,可以6人一组,也可以9人一组,都正好分完。如果这些学生的总人数在40人以内,可能是多少人?

B-1:(改编自教材习题)爸爸、妈妈带着小红和弟弟一起跑步。爸爸跑一圈用3分钟,妈妈跑一圈用4分钟,小红跑一圈用6分钟。

(1)如果小红和( )在起点同时起跑,至少( )分钟后两人在起点再次相遇?(2)此时,小红和( )分别跑了( )圈?

C-1:甲、乙、丙三人在操场环形跑道上步行,甲每分钟走78米,乙每分钟走90米,丙每分钟走70米。已知操场跑道周长为200米,如果三人同时同向从同一地点出发,问:几分钟后,三人首次相遇?

以此为参照,针对优秀学力、薄弱学力的学生,教师可以通过增减基础题、综合题和拓展题总量和比例的方式,分别形成不同的作业。

二、作业一站式批改

学生完成作业后,教师借助智慧工具智能笔进行批改。就教师而言,这种批改与传统的批阅方式并无不同。真正的不同之处在于,智能笔会实时记录教师的批改过程,并将每名学生的答题情况上传到大数据平台。学情数据能在教师批改完成后由平台自动同步更新,即时生成班级、个人等不同维度的学情报告,为智慧化评价与分析提供数据支撑。

三、作业智慧化评价

批改完成后,教师可以在平台上查看系统生成的各类数据报告,包括“题目报告”“成绩报告”“学生表现报告”“班级对比报告”和“学生追踪报告”等。

“题目报告”中不仅罗列出哪些题目得分率大于85%,哪些题目得分率小于60%,还借助统计图与统计表呈现每道题目的班级平均得分率及失分学生名单。“成绩报告”包括每名学生的得分率及三类学生各自的平均得分率,其中得分率85%~100%为优秀,70%~84.9%为良好,60%~69.9%为合格,低于60%为不合格。“学生表现报告”是系统根据学生完成作业的情况,智能生成的每名学生所做题目涉及知识点的掌握概率,数值范围在0~1之间,掌握概率越接近1说明掌握的情况越好,教师可以用0.50作临界值,将学生对相关知识点的学习情况分为“掌握”和“未掌握”两类。“班级对比报告”可以看到教师所带多个班级和年级每道题目的得分率。“学生追踪报告”借助折线统计图,展示每名学生一段时间以来多次作业得分率变化的情况。

基于平台上的报告,教师可以对作业进行更加准确和全面的分析,包括共性分析与个性分析、横向分析与纵向分析,从而更精准地掌握班级学情,为个性化评价与针对性辅导奠定基础。

1.共性和个性分析

共性分析方面,教师可以通过查看“题目报告”了解本次作业中班级的整体学习情况,重点关注其中得分率较低的题目,进而精准定位班级学生学习的困难点和易错点。例如,前述B-1题目,A班平均得分率是92.80%,最高得分率是100%,最低得分率是0%,说明A班绝大多数学生不仅会求两个数的最小公倍数,还能正确解读题意,提出合适的问题并解答。C-1题目,A班平均得分率是15.91%,最高得分率是100%,最低得分率是0%,说明学生在分析数量关系上存在一定的障碍,因为这道题虽然也是求最小公倍数,但还涉及其他知识点,比如行程问题中的多人追击等。

个性分析方面,教师可以通过查看“题目报告”了解哪些学生做错,从而及时关注没有掌握该知识点的学生,可以通过查看“成绩报告”了解学生与同类学生相比较之下的整体完成情况,还可以参考“学生表现报告”中智能生成的掌握概率提出个性化评价建议,让学生的学习更有效。例如,在查看“题目报告”中B-1题目得分率时,教师发现A班有几名学生得分率为0,小李同学作为优秀学力生也在其中。这个反常现象引起了教师的关注。查看其作答情况,教师发现小李能读懂题目,解题思路也很清晰,但在求最小公倍数时把两数的倍数关系与互质关系弄混淆了,这说明小李的基本技能存在短板。教师继续查看小李完成其他题目的情况,发现小李对C类题目完成的也不够理想,如C-1题目,他的得分率是66.67%,他虽然能分析清楚数量关系,但无法突破思维难点,不知道如何求一个“小数”和另一个整数的最小公倍数。在“成绩报告”中,与班级内其他优秀学力的学生群体相比,小李整份作业的得分率低于平均得分率,而在“学生表现报告”中,系统给出的概率低于0.5,这说明小李对该知识点的掌握并不理想。教师建议小李静下心、沉住气,加强基本技能的练习,并在平时的学习中继续感受“转化”的价值和意义,学会发散思维。

2.横向和纵向对比

横向上,教师借助“班级对比报告”数据,不仅可以比较班级内学生个体作业情况与班级的平均情况,还可以比较自己所带多个班级的情况,甚至可以比较自己所带班级与整个年级的情况,从而反思和改进教学。例如,该年级B-1题的平均得分率是88.14%,有一名教师所带两个班级这道题的得分率分别是83.69%和81.46%,说明这名教师对这类知识点的教学存在问题,需要改进。

纵向上,教师可以持续关注“学生追踪报告”,及时发现学生一段时间内的学习状态呈现上升趋势还是下降趋势,进而对学习表现不稳定的学生进行指导。例如,A班小李同学的第三单元《长方体和正方体》的多次作业成绩都不错,但第二单元《因数和倍数》以及第四单元《分数的意义和性质》的作业数据不稳定,特别是第四单元作业的得分率呈现下降趋势。这说明小李的空间能力较强,但对于概念较多的单元,他还需要在教师的引导下进行知识梳理与建构。

四、评价多元化应用

1.寻找教学盲点,改进后期教学

一方面,大数据分析可以像一面镜子折射出学生的学和教师的教,帮助教师透过现象看本质,明确到底是学生个人原因导致作业质量不佳,还是教师本身的教学存在问题,从而帮助教师精准找到学与教的薄弱点,及时改进教学,或者对学生进行个性化辅导。

另一方面,作业数据是一种生成性资源,上一年级的作业数据可以为下一年级的教学设计、作业设计提供依据,使教师更精准地预设学情,把握教学重难点、易错点,进而完善作业设计,更新作业库。

2.推送个性作业,形成习题集

借助大数据分析,教师可以为学生再次推送作业。与第一次推送不同的是,第一次是根据对学情的预设推送适合学生层次的作业,这次推送的则是针对学生第一次作业中存在“盲区”的个性化作业。平台还可以智能生成适合每名学生个体发展水平的“个性”错题集,帮助学生通过举一反三的方式扫清题目背后的知识点和能力点障碍。例如,A班的小李同学把B-1题和C-1题都做错后,平台为他推送了题目背景相同但改编了数据的练习以及不同素材的题目(如下),帮助他融会贯通。

(节选部分)在一个边长为48m的正三角形的小广场外围摆放花盆,原来每隔8m摆放1盆,现改成每隔6m摆放1盆,并且顶点处的花盆不动。(1)重新摆放时,有多少花盆不用挪动?(2)需要增加多少花盆?

除了针对学生个体的“个性”错题集,平台还能针对班级“定制”错题集,让教师根据班级内的典型错例在题库中搜集、选用相关题目,建构单元复习作业档案袋,使巩固练习更精准。

3.跟踪学生学情,强化家校共育

通过学情实时反馈,家长可以随时了解孩子对知识点的掌握情况,并通过错题推送功能实现精准补缺和错题讲解,在此基础上与教师共同制订孩子的学习计划,提高家校共育水平。

五、支持型工具开发

在推进大数据支持下的作业评价过程中,学校还同步开发了相关的支持型平台和工具。目前,学校已建立由课标解读库、诊断式题库、专家经验库、学习痕迹数据库构成的学情大数据平台。极具特色的支持型学习工具库也应运而生,目前已推送“学习小妙招”“作业超市”“家长说”“一句话工具”等27个学习工具。此外,“云系列”产品——云课桌、云书包、云图书馆等也陆续投入使用。