基于DEA模型的多层次资本市场中信息技术行业融资效率比较研究

【摘要】近二十年来,我国科技产业蓬勃发展,信息技术行业作为科技产业的排头兵,其在多层次资本市场中的地位不断上升。在此背景下,研究多层次资本市场中信息技术行业的融资效率,比较融资效率在其内部的差异,将有助于企业优化融资经营效率,并对政策的制订提供参考。

【关键词】多层次资本市场;信息技术行业;融资效率;DEA模型

【中图分类号】F83

一、引言

(一)研究背景

2004年国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,首次提出“建立多层次股票市场体系”。此后,中小企业板,创业板、新三板、科创板,北京证券交易所(简称“北交所”)陆续成立,我国多层次资本市场生态发展迅速,逐步走向完善。同时,随着经济发展和世界格局的变化,科学技术的重要性愈发显现,而信息技术行业作为科技产业的排头兵,其在多层次资本市场中的地位不断上升。在此背景下,研究多层次资本市场中信息技术行业的融资效率,比较融资效率在其内部的差异,将有助于企业优化融资经营效率,有助于对政策的制订提供参考。

(二)国内外研究现状

国外学者大多用资本结构和效率理论的研究代替对企业融资效率的研究。1952年美国经济学家David Durand提出资本结构理论,1958年Modigliani和Miller提出MM理论,研究企业资本结构和企业价值的关系,为权衡理论奠定基础,该理论用来衡量企业负债所带来的成本和收益之间的均衡关系和取舍关系。权衡理论当中的部分模型被国内学者衍生变化,用来对企业融资效率进行研究。

国内对融资效率的研究可追溯到20世纪90年代,曾康霖于1993年提出“融资效率”这一概念,并区分了直接融资和间接融资;宋文兵在1997年正式提出融资效率概念,并将交易效率和配置效率进行了独立分析。此后,国内企业融资效率的理论发展壮大,相继引入了筹资效率、虹吸效应、成本约束、风险资金等概念,融资效率的内涵和评价方法不断丰富。

(三)行业融资现状

市场方面,我国多层次资本市场自上而下包括主板、创业板、科创板、北交所、新三板及区域性股权交易市场。综合考虑北交所、新三板基础层、区域性股权交易市场的企业数量、企业规模、盈利能力和数据完整度等因素,本文研究范围不包含上述市场。

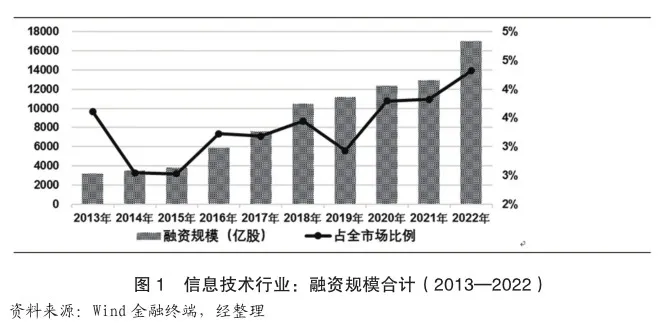

行业方面,近十年来信息技术行业发展迅猛,2013—2022年,上市企业数量从的359家上升至2830家,股本规模从1200余亿元增长至7000余亿元。然而,相较于全市场,2022年行业股本规模仅占其9%,低于25%的数量占比,可见行业公司整体规模较小,较其他成熟行业仍有较大成长空间。上述问题同样体现在行业融资规模上,2022年行业融资规模仅占全市场的4.5%不到(图1),远低于股本规模和企业数量的占比,突显出行业整体融资状况有待改进。

二、融资效率模型准备

(一)DEA模型评价融资效率的适用性

在众多研究融资效率的理论和模型中,数据包络分析法(DEA模型)具有下述特性:(1)对效率的评价是相对的。由于社会性效率具有较强的相对性,研究企业的相对效率,包括相对于理论上的最优效率和相对于现实的行业平均效率,比绝对的数值研究更具现实意义。(2)对观察指标的权重处理是客观的。部分传统模型的求参过程较难规避主观性和臆断性,DEA模型的求解过程无需确定权数,避免了估参的主观影响,一定程度地减少了人为误差。(3)模型的分析过程蕴含了帕累托最优的先决前提,以比较优势理论为基础,较为切合经济实际。(4)模型能进行多输入多输出的评价分析,而企业的融资效率往往也需要从多个角度观察。

综上,DEA模型的假设前提与公开市场的企业具有较高的相符性,具有简洁性、可操作性和较客观的现实反映等优势。

(二)模型的经济意义

本文使用DEA大模型下的CCR、BCC和NIRS模型求解企业的综合效率、纯技术效率、规模效率和规模报酬状态。其中,CCR求解综合技术效率;BCC求解规模效率和技术效率;NIRS分辨规模报酬递增和递减。

假如某企业投入一定成本带来的理论最大产出为1万元,但由于资源配置、管理效率、技术运用等问题,实际产出7000元,则其产出效率为70%,说明融资效率有较大的提升空间;如果产出接近1万元的上限,则认为企业各方面都做的非常好。企业达到理论产出的上限后,其效率指标为1。依据前人研究的历史经验,90%以上的效率(效率值超过0.9)被视为高效。

具体而言,综合效率从整体上评价了企业的融资效率;纯技术效率受影响于企业的管理水平、生产技术水平等因素,从企业运作角度评价企业的融资效率;规模效率受影响于企业的规模,从企业体量的大小角度评价企业的融资效率。规模收益递增、不变、递减分别指企业在现有规模上应当增加、维持、减少生产规模。

(三)投入和产出指标的选取

1.指标选取

张瑞敏在“我国企业融资效率研究综述”中指出:“投入指标包含融资成本、融资风险扩展到债务融资额度、权益融资额度,产出指标大部分包括营运能力、盈利能力、发展能力的衡量,区别在于各学者对盈利能力,营运能力等指标选取的代表变量不同。”本文在参考众多相关文献基础上,结合信息技术的行业特征,选取以下投入(总资产、资产负债率、经营活动现金流出小计、研发费用、定增金额)及产出指标(扣非经损后的净利润、总资产收益率、净资产收益率)。

2.滞后性问题的处理方式

科技产出相对于科技投入有一定的滞后性,企业当期的产出不仅仅受制于当期投入,更容易受到往期投入的影响,对此本文在本期产出的前提下加入前期1的投入值。

三、数据运行及比较研究

(一)不同市场板块及细分子行业的比较研究

分别从不同市场板块(主板、创业板、科创板、新三板)及不同行业细分(信息技术、软件与服务、硬件设备、半导体)两个维度对897家企业进行分组统计运算,共得到16组结果。

表1展示了第一组(主板274家信息技术企业)的融资效率结果。其中16家企业的CRS综合效率等于1,处于技术和规模同时有效的状态,其余258家综合效率值小于1,非相对有效,存在投入的“超量冗余”或产出的“亏量不足”,生产经营有待改善。纯技术效率方面,8%的企业达到了纯技术有效;规模效率方面,58家企业表现出弱规模效应,超过三成的企业规模效应强,其中完全有效的企业达到20家,规模效率整体的均值达到0.72。

综合16组结果后得到表2,观察不同市场和不同子行业间融资效率评价结果的差异。

(1)整体看,行业的综合融资效率偏低,各市场的综合效率值主要位于0.3~0.5区间,“高效”企业占比仅1成左右,综合效率有很大的进步空间。进一步看,大部分市场板块及子行业的纯技术效率值低于规模效率值,表明对整个行业而言,提升管理水平、生产技术水平的迫切性高于提升企业规模。

(2)比较不同市场板块的信息技术行业融资效率。科创板的综合效率、纯技术效率、规模效率的均值以及基本有效企业比例均明显高于其他三个市场,表明科创板企业具有更好的资源配置及产出效率,也正因此,模型运行结果建议科创板企业在现有规模上增加生产规模的力度不应超过其他三个板块。

(3)比较三个子行业融资效率。第一,软件与服务行业在综合效率、纯技术效率和规模效率三个维度的均值和有效比例领先于硬件设备,表明轻资产的软件行业的企业运营成熟度优于硬件类行业。第二,软件与服务行业与半导体行业效率均值相差不大,但半导体行业中“高效”企业占比显著高于软件与服务行业,表明半导体行业较软件与服务行业拥有更高集中度,前者行业内部分化更明显。

(二)再融资企业比较

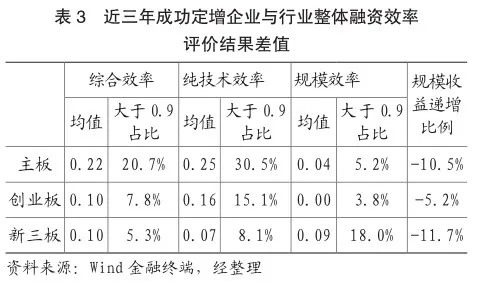

表3比较了行业中近三年成功定增的企业和全行业的效率,用前者的评价值减去行业的评价值,得到二者的差值,能够看出:(1)效率值方面,差值基本为正值,“高效”企业的占比也领先于行业整体,表明近三年成功定增的企业整体拥有“更高的效率”和更好的资源配置能力。(2)规模收益递增比例方面,成功定增企业再扩大规模带来的收益效应不如行业整体均值,表明非定增企业拥有更好的扩大规模的环境。

四、结论和建议

(一)结论

(1)行业整体的综合融资效率偏低,且对其中的大部分企业而言,提升管理水平、生产技术水平比扩大生产经营规模更为迫切。(2)科创板企业资源配置及产出效率相对优秀,创业板企业因其内部管理水平、生产技术水平相对较差、未形成足够的规模效应等因素,对资源的综合配置效率最低。(3)创业板部分企业可能存在规模扩大但效率不升的困境。模型建议90%的创业板企业扩大生产规模,尤其是技术设备与硬件子行业,然而,近年通过定增扩大生产规模的创业板企业却并未在融资效率方面取得明显的进步。(4)软件行业整体资源配置效率优于硬件行业。相较硬件行业,软件行业具有研发周期短、资产轻、技术和规模壁垒偏低等特点,其行业成熟度高于硬件,有更好资源配置效率。对硬件行业而言,主板、科创板和新三板的企业倾向于先优化企业内部管理和生产技术,创业板企业倾向于先解决企业生产规模扩大的问题。(5)定增企业拥有较高融资效率,未定增企业扩大规模带来更多收益。成功定增的企业在融资效率评价值和“高效”企业占比两方面均优于未定增企业,但成功定增企业再扩大规模带来的收益效应不如行业整体均值,未进行定增的企业拥有更好的扩大规模环境。

(二)优化企业融资效率的建议

1. 企业层面

首先,企业可以强化其内部的管理经营。(1)改善内部管理模式,节约运营成本。比如优化融资管理制度,监督融资过程、加强预算管理。(2)提高生产和创新能力。一方面,企业应考察现有生产环节,降低生产成本;另一方面,企业应调整研发规模,使其和企业规模大小相匹配。(3)评估融资风险。企业应防止过度融资带来的无序扩张,提高资金周转率。(4)将扩大销售规模和调整销售结构相结合,从而在不提高融资规模的基础上提高企业的规模效率。其次,企业可以优化融资方式。(1)根据企业自身和细分行业的不同特性,优化股债融资比例;(2)改善债务期限结构,降低高成本的负债;(3)尝试多元化融资方式,比如上下游的供应链融资。

2.政策层面

第一,有针对性地深化多层次资本市场的建设和巩固。比如,2020年2月修订的《上市公司证券发行管理办法》,放宽了上市公司的再融资的要求;在市场改革有序推进中,可就行业的特征和发展阶段因地制宜地制定相关政策。第二,降低从金融机构处获取资金的成本。据统计,2022年,在主板、创业板和科创板上市的业内公司,合计支付了310亿元发行费用,占IPO募资总额的6.6%;同年,定增企业共支付了52亿元(0.62%)发行费用,发行可转债的公司共支付了25.3亿元(0.92%)发行费用。因此,合理地降低公司向金融机构支付的融资费用,将有助于提高公司的融资效率。第三,加强产业政策制度建设,为行业发展提供良好的制度环境。例如,扩大产业投资基金的支持,深化民间资金和政府资金的合作;再如,优化毕业生输送机制,加强高校与企业的优势互补,强化产学研一体化等等。

主要参考文献:

[1]孙瑶.创业板高新技术企业融资效率问题研究[D].西南财经大学,2013.

[2]宋丽平,邹丽群.基于DEA-Tobit模型的科技型中小企业融资效率研究[J].科技与管理,2021,23(02):21-29.

[3]刘聪.创业板上市公司股权融资效率研究——基于DEA模型[J].国际商务财会,2017(11):79-84.

[4]张瑞敏.我国企业融资效率研究综述[J].合作经济与科技,2021(08):62-63.

[5]宋文兵.关于融资方式需要澄清的几个问题[J].金融研究,1998(01):35-42.

[6]吴敏,管艳.关于DEA模型应用过程中滞后问题的探讨[J].统计与决策,2011(10):29-31.

[7]冯燕妮,沈沛龙.我国多层次资本市场体系研究[J].经济研究参考,2020(22):111-119.

责编:梦超